Mirko Warschun leitet den A.T Kearney Beratungsbereich Konsumgüterindustrie und Handel in EMEA

Barack Obama kam nicht mit leeren Händen, als er im Juli Kenia besuchte. Im Gepäck hatte der Präsident der USA gigantische Pläne für den Ausbau der Infrastruktur. US-Unternehmen wollen an der Küste einen neuen Hafen bauen. Er soll über eine neue Eisenbahnlinie mit der Hauptstadt Nairobi sowie den Nachbarn Äthiopien und Süd-Sudan verbunden werden. Schließlich planen die Amerikaner ein großes Gaskraftwerk. Die milliardenschweren Projekte könnten das Leben von Millionen Menschen verbessern.

Die Initiative der USA ist ein Signal für den Aufschwung, den viele Länder Afrikas erleben. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Kontinent gleichbedeutend mit Armut, Flucht und Rückständigkeit. Doch dieses Bild ist einseitig und verzerrt. Wer weiß schon, dass Afrika 2014 ein Wirtschaftswachstum von 3,9 Prozent erzielte?

Laut OECD legt das Sozialprodukt im laufenden Jahr um 4,5 Prozent zu. Für 2016 erwartet die Organisation ein Wachstum von rund fünf Prozent. Als zentrale Ursache für den Aufschwung sehen Experten die wirtschaftspolitischen Reformen, die viele afrikanische Staaten eingeleitet haben. Dabei zeigen die Regierungen oft mehr Eifer und Disziplin als so manches europäische Land.

Zudem beruht der Aufschwung nicht allein auf dem Export von Erdöl, Gold oder Eisenerz. In zahlreichen Ländern hat eine dynamische Industrialisierung eingesetzt. So entwickelt sich Äthiopien zu einem Zentrum für die Textil- und Schuhproduktion und erwartet laut IWF 2015 ein Wachstum von 8,7 Prozent – mehr als China.

Welcome Mittelschicht – auch in Afrika

Mit dem Wachstum steigen die Einkommen, wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus. In den Metropolen Afrikas wächst eine wohlhabende Mittelschicht heran. Diese Konsumenten finden zunehmend Geschmack an Markenprodukten. Sie wollen in Supermärkten, Fachgeschäften und Shopping Malls nach westlichem Vorbild einkaufen.

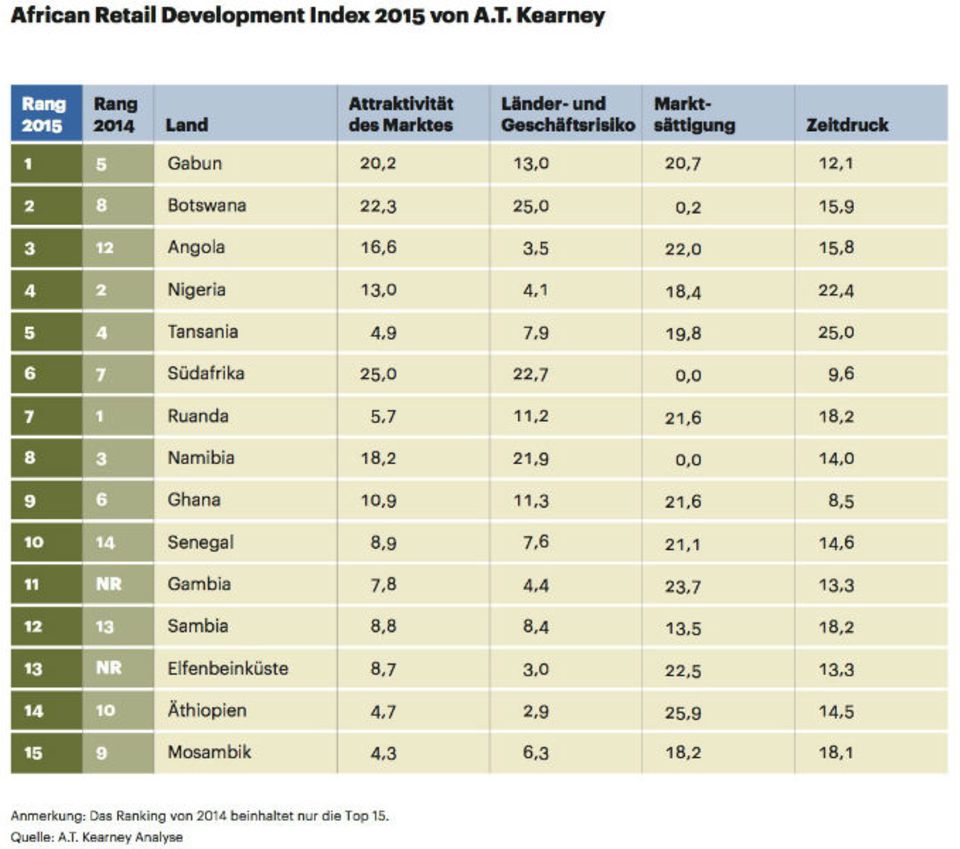

Welche Chancen die Modernisierung des Einzelhandels für Investoren aus Europa und den USA bietet, zeigt der African Retail Development Index (ARDI), den A.T. Kearney alljährlich berechnet. Er ermittelt den Entwicklungsgrad des Einzelhandels in den Ländern südlich der Sahara.

An der Spitze liegt in diesem Jahr Gabun. Das Land an der Westküste erzielte 2014 kaufkraftbereinigt ein BIP pro Kopf von 21.000 US-Dollar und zählt damit zu den reichsten Ländern des Kontinents. Supermärkte und Fachgeschäfte beginnen, die traditionellen Kleinhändler abzulösen. Freilich ist der Spitzenreiter mit nur 1,7 Millionen Einwohnern relativ klein. Gefolgt wird er auf Platz zwei von Botswana, einem der politisch stabilsten und sichersten Staaten Afrikas. Das ölreiche Angola, in dem die Wirtschaft 2014 um sieben Prozent wuchs, belegt Rang drei.

Erheblich größere Dimensionen besitzt der Konsumgütermarkt in Nigeria, mit 178 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas und auf Platz vier des Rankings. Rund 45 Millionen Menschen werden zur Ober- und Mittelschicht gezählt. Die meisten Nigerianer zeigen sich sehr preisbewusst. Immer mehr achten jedoch auf Marken und Herkunft der gekauften Produkte.

Ungeachtet der wachsenden Kaufkraft haben sich moderne Betriebsformen im Einzelhandel bislang kaum durchgesetzt. Nur ein Prozent der Konsumausgaben entfällt auf Supermärkte. Besonders zugetan sind die Verbraucher in Nigeria dem Online-Handel.

Auf Rang fünf des ARDI folgt Tansania, ein guter Brückenkopf für den Markteintritt in der ostafrikanischen Freihandelszone EAC, zu der auch Kenia, Ruanda und Uganda gehören. Die Republik Südafrika leidet unter einem konjunkturellen Abschwung und erreicht aktuell nur Platz sechs. Unter den Top Ten des Index befinden sich überdies Ruanda, Namibia, Ghana und Senegal.

Deutscher Einzel- und Konsumgüterhandel zögerlich

Trotz der großen Chancen, die Afrika langfristig bietet, halten sich deutsche Einzelhändler und Konsumgüteranbieter bislang sehr zurück. Hugo Boss ist der einzige Markenartikler, der sich bislang entschlossen in Afrika engagiert hat: mit Geschäften in Lagos, Kapstadt und Johannesburg.

Aldi und Lidl haben zwar beträchtliche internationale Erfahrung. An Afrika zeigen die Discounter aber kaum Interesse. Wagemutiger gibt sich Rocket Internet – die Firmengruppe will in mehreren Ländern Online-Plattformen für Mode-Artikel, Elektronikprodukte und andere Erzeugnisse aufbauen.

Doch auch im stationären Handel lassen sich Investitionsrisiken verringern, wie der amerikanische Handelsriese Wal-Mart und sein französischer Mitbewerber Carrefour zeigen. Um den Markteintritt in Afrika zu beschleunigen, hat sich Wal-Mart für die Übernahme des lokalen Handelskonzerns Massmart entschieden. Ähnlich setzt Carrefour auf Joint-Ventures mit einheimischen Partnern.

Der Markteintritt muss gründlich vorbereitet werden

Alles in allem bietet Afrika risikobereiten Investoren Chancen, die sie in dieser Kombination nur schwerlich in anderen Regionen finden. Das hohe Wachstum dürfte auf absehbare Zeit anhalten. Schwierigkeiten sollten nicht überdramatisiert werden. Der Markteintritt muss eben gründlich vorbereitet werden.

Dafür ist auch die deutsche Politik nicht untätig. Gleich zwei hochrangig besetzte Konferenzen setzen sich dieser Tage zum Ziel, die Perspektiven der Wirtschaft in Afrika näher auszuloten. Zurzeit tagt in Berlin der German-African Business Summit, der von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft veranstaltet wird. Und schon Mittwoch laden die Afrikanische Union, die OECD und die Bundesregierung ebenfalls in Berlin zum 15th International Economic Forum on Africa.