Der Tag, an dem Gabriele Siedle die Chance ihres Lebens bekommt, könnte trauriger nicht sein. Im Frühjahr 2005 verbringt sie mit ihrem Mann einen Urlaub in Österreich, als Horst Siedle, Mitte 60, starker Raucher mit gelegentlichen Lungenproblemen, plötzlich kollabiert. Der Unternehmer führt in siebter Generation den 550-Mitarbeiter-Betrieb Siedle in Furtwangen, weltweit bekannt für seine Türsprechanlagen.

Nebenbei sitzt Horst Siedle im Gemeinderat von Furtwangen, vertritt die Stadt im Kreisrat, ist der größte Arbeitgeber, Steuerzahler und Sponsor der 9000-Einwohner-Gemeinde. Ein Patriarch, wie er im Buche steht. Doch von seinem Zusammenbruch im Urlaub erholt sich Siedle nie wieder. Er bleibt ein schwer kranker Mann, der kein Unternehmen mehr leiten kann.

Kampf um ein Lebenswerk

13 Jahre ist es her, dass das Schicksal Gabriele Siedle über Nacht zur Nachfolgerin bestimmte. Seither leitet die gelernte Bankkauffrau die S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG. Als erste Frau in nunmehr 268 Jahren Firmengeschichte. Als erste Fremde, die nicht aus der Siedle-Dynastie stammt. Es wird keine einfache Nachfolge. Viele begegnen ihr mit Misstrauen, gar mit Häme, während sie um das Lebenswerk ihres Mannes kämpft – und um ein Unternehmen im Umbruch.

Beim Besuch in Furtwangen will Gabriele Siedle zuerst ihr persönliches Schmuckkästchen zeigen: eine Manufaktur innerhalb der Firma. Hier werden handgefertigte Klingelkästen aus Edelstahl gebaut, goldbeschlagene Innensprechanlagen mit Kamera, edle Prestigeobjekte. Es ist „ihr“ Ort, ihr erster kleiner Sieg im Unternehmen. Damals, vor 18 Jahren, habe sie ihren Mann, der bis dahin ausschließlich auf Kunststoff gesetzt hatte, „so lange genervt“, bis er sie schließlich machen ließ, erzählt sie sichtlich stolz.

Bei der Bank in Baden-Baden, wo sie zuletzt als Abteilungsleiterin vermögende Kunden beriet, hatte Gabriele Siedle kurz zuvor gekündigt. Nun war sie die Frau des Patriarchen in dem kleinen Schwarzwaldstädtchen, wo Unternehmergattinnen ihre Zeit in der Regel mit Golfspielen oder Einkäufen verbringen. Sie dagegen suchte nach ihrem Platz im Unternehmen.

Ihr Mann habe ihr vertraut, sagt sie, er sei stolz auf sie gewesen. Gleichzeitig aber sei Horst Siedle, Jahrgang 1938, nicht frei gewesen vom typischen Machogehabe seiner Generation. Als sie ihn fragte, wo denn in der Firma ihr Sitzplatz sein werde, bekam sie zu hören: „Auf meinem Schoß.“ Erst als sie halb im Spaß erwiderte, dass sie auch zu ihrer Bank zurückkehren könne, besann sich ihr Mann. Er überließ ihr die Bereiche Kommunikation, Personal und Finanzen, zusätzlich durfte sie die Manufaktur ausbauen.

Die Firma setzt nun verstärkt auf Türsprechanlagen aus Edelstahl. „Siedle Steel“ wird Gabriele Siedles erster Erfolg, die Serie etabliert sich schnell und gehört bis heute zu den Umsatztreibern im Unternehmen. Aus der „Einflüsterin“, wie sie sich selbst im Rückblick nennt, wird die Co-Geschäftsführerin Siedle.

Mit einer anderen Idee allerdings scheitert sie. Sie will einen Betriebskindergarten aufbauen, doch eine Umfrage unter den Siedleanern ergibt: kein Bedarf. Die wenigen Frauen, die überhaupt arbeiten, sind nur in Teilzeit tätig oder haben Kinderbetreuung zu Hause. Die Zeit ist in Furtwangen selbst im Jahr 2000 noch nicht reif für Siedles Idee.

It's a Man's World

Welchen weiten Weg die 1951 im badischen Gaggenau geborene Gabriele Siedle hinter sich hat, wird deutlich, als sie von ihrer Lehre zum „Bankkaufmann“ in Baden-Baden erzählt. Frauen dürfen im Institut damals keine Hosen tragen. Eine unverheiratete ältere Kollegin wird stur als „Fräulein“ tituliert. Als Siedle aus der Kirche austritt, setzt ihr Chef sie unter Druck, um sie von der Entscheidung abzubringen. Nur um Karriere machen zu können, arrangiert sich Siedle mit dieser Welt. Sie will unbedingt ihr eigenes Geld verdienen und unabhängig sein. Ein Wunsch, an dem Beziehungen zu Männern scheitern – und der sie auf Kinder verzichten lässt.

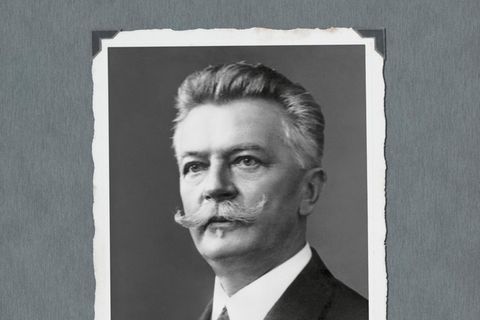

Gabriele Siedle nimmt Platz im Konferenzraum der „Villa Siedle“, wo sie und ihre engsten Mitarbeiter ihre Büros haben – es ist der Stammsitz des Unternehmens und Horst Siedles Geburtshaus. Schwarz-weißes Vitra-Mobiliar, Design-Wassergläser, nichts ist hier dem Zufall überlassen. Siedle, in elegantes Schwarz gekleidet, könnte auch als mondäne Galeristin in Berlin oder Düsseldorf durchgehen. An den Wänden hängen streng blickende Herren in Öl, allesamt Siedle-Vorfahren. Die Chefin erzählt, wie Mathäus Siedle Mitte des 18. Jahrhunderts begann, Zahnräder und Gewichte für Uhren zu gießen. Drei Generationen später, 1869, errichtete Salomon Siedle die erste Fabrik. Als der Uhrenboom im Schwarzwald vorbei war, stellte Robert Siedle auf Telefone und ab 1930 auf Haus- und Türsprechanlagen um, weil die Post das Fernmeldemonopol für sich reklamierte. In den 80er-Jahren schließlich revolutionierte Horst Siedle die Branche mit Neuerungen in Design und Technologie. „Diese Männer imponieren mir“, sagt die Chefin. „Sie haben Siedle in jeder Krise neu erfunden.“

Den Mut, Neues zu wagen, muss sie nun selbst aufbringen. Denn der einstige Marktführer, der in Deutschland fast jede zweite Türsprechanlage produziert hat, ist längst verwundbar geworden. Billiganbieter aus China drängen auf den Markt, Schalterhersteller in Deutschland steigen in die Türkommunikation ein, die Digitalisierung verändert das Geschäft. Als Siedle 2005 den Betrieb übernahm, ahnte sie nicht, wie tief er bereits in der Krise steckte. „Die Leute hatten Riesenängste“, erinnert sie sich. „Der Patriarch todkrank – und ich eine Bankerin. Die dachten, ich verkaufe. Ich wollte denen Sicherheit geben.“

Eine erste Bestandsaufnahme ergab Umsatzrückgänge um ein Drittel in den letzten zehn Jahren. Siedle legte neue Leitlinien fest: Sie setzte verstärkt auf Premium, überführte das Unternehmen in eine Familienstiftung und entwarf eine Digitalstrategie. Die Rechnung ging teilweise auf, doch 2008 traf die Finanz- und Wirtschaftskrise auch Siedle. Erstmals musste das Unternehmen Kurzarbeit anmelden. Entlassungen gab es nicht.

„Viele haben damals wohl gedacht, dass ich es nicht schaffe“, sagt Siedle. Zu den unternehmerischen Schwierigkeiten gesellen sich üble Nachrede und Häme. Das Branchenblatt „Markt intern“, dem sie das Geld für „positive Artikel“ über Siedle gestrichen habe, falle bis heute über sie her, sagt sie. Siedle liest aus einem Artikel von 2017 vor: „Andere vertraten sogar die Auffassung, ihre fachliche Kompetenz beschränke sich darauf, dass sie in einem lichten Moment vor dem Standesamt zum richtigen Zeitpunkt mit ,Ja‘ geantwortet habe.“ Siedle schluckt. Es trifft sie immer noch, auch wenn sie gelernt hat, über solchen Anfeindungen zu stehen.

Paradies des Mittelstands

Geholfen haben ihr allein die Siedleaner. Ein Netzwerk von Unternehmerinnen gibt es in Furtwangen nicht – es mangelt an Chefinnen. Auch im eigenen Unternehmen fördert Siedle Frauen nicht besonders – sie hat es anfangs versucht, doch ihr fehlten Kandidatinnen.

Dabei wären in Furtwangen alle Voraussetzungen gegeben. Die Stadt ist ein Paradies des Mittelstands. Auf 9000 Einwohner kommen hier rund 4500 Arbeitsplätze, zwei Drittel davon in der Industrie, ein Spitzenwert selbst in Baden-Württemberg. Wer im Ort herumläuft, stößt auf ein halbes Dutzend größere Produktionsstätten: Koepfer, E. Dold & Söhne, Otto Ganter, alles Familienunternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten, die mit Zahnrädern, Schaltern und Spezialteilen zu den Weltbesten gehören. An der Spitze: Väter und Söhne, die Bürgermeister Josef Herdner alle kennt. Erst nach längerem Überlegen fällt dem Stadtoberhaupt eine zweite Unternehmerin ein, die nach dem Tod ihres Mannes einen Metallbetrieb mit 35 Angestellten vor dem Konkurs gerettet habe. Frauen, räumt Herdner ein, hätten hier keinen leichten Stand. Gabriele Siedle zollt er nicht nur deshalb „alle Achtung“. Sich in einem Familienbetrieb als Fachfremde, als Zuzüglerin und als Frau zu behaupten zeuge von großer Kraft.

Die Unternehmerin steht derweil schon vor der nächsten Herausforderung. Sie weiß, dass ein kleiner Mittelständler wie Siedle auf Dauer nicht allein gegen Weltkonzerne wie Google und Apple bestehen kann, die längst an Smarthomes tüfteln und leicht ein paar Millionen in ihre Forschung stecken können. Sie setzt auf Kooperationen mit anderen Schalterherstellern und mit Softwareunternehmen, aber auch verstärkt auf eigene Produkte. Siedle-Ingenieure entwickeln gerade einen Cloudservice, der Server steht in Deutschland. „Damit garantieren wir unseren Nutzern, dass ihre Daten nicht etwa bei Amazon landen“, sagt Siedle. Sie hofft, dass den Menschen diese Sicherheit etwas wert ist.

Ihre Bilanz als Nachfolgerin ist ordentlich. Sie hat den Umsatz auf zuletzt rund 90 Mio. Euro gesteigert, den Gewinn stabilisiert, die Arbeitsplätze in Furtwangen gesichert. Aber der Exportanteil stagniert, und das digitale Geschäft kann den Rückgang bei den konventionellen Sprechanlagen noch nicht wettmachen. Der Druck lässt nicht nach.

Außerdem ist Siedle inzwischen selbst 66 Jahre alt. Die Frage der Nachfolge stellt sich jetzt erneut. Verkaufen könnte sie, beinahe alle zwei Wochen bekommt sie Anfragen. Aber das will sie nicht – weil Siedle nach Furtwangen gehöre. Ein paar Versuche mit externen Managern hat sie unternommen, keiner lief gut. Nun schwebt ihr eine Teamlösung vor. Denn einer allein, sagt Siedle, könne so ein Unternehmen in Zukunft gar nicht mehr führen.