Da sind sie wieder, die Sorgenkinder der deutschen Klimapolitik: Energie, Verkehr und Gebäude. Sie sind die Sektoren, die ihre vorgeschriebenen Emissionsziele einfach nicht erreichen. Doch es führt kein Weg daran vorbei: Wenn Deutschland seine gesetzlich festgelegten Klimaziele erreichen will, muss auch der Gebäudesektor seinen Teil dazu beitragen. Und das heißt: sanieren – und zwar massiv. „Ohne dieses Instrument können die Klimaziele im Gebäudesektor nicht erreicht werden“, sagt Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. im Interview.

Deshalb hat das EU-Parlament die ersten Vorschriften auf den Weg gebracht. Wie bei Haushaltsgeräten soll auch für die Energieeffizienz von Gebäuden eine Skala festgelegt werden. Der in Brüssel verabschiedete Vorschlag zur Sanierung würde bedeuten, dass bis 2030 alle Wohngebäude in der EU die Energieeffizienzklasse „E“ und bis 2033 die Klasse „D“ erreichen. Ein sportliches Unterfangen, denn allein die Sanierung von Stufe „G“ auf „F“ würde rund 30 Mio. Gebäude in der Europäischen Union betreffen, wie die EU-Kommission selbst feststellt.

Wie viele Objekte es in Deutschland tatsächlich sein werden, ist noch unklar. Bei diesem Gesetzesvorschlag ist noch vieles ungeklärt. Zum Beispiel, wie die Stufen überhaupt definiert werden sollen. Nur die schlechteste Kategorie „G“ steht schon fest: Nach Angaben der EU-Kommission sind das die 15 Prozent der Gebäude eines Landes, die am ineffizientesten sind. „Historische Gebäude“ sollen nicht betroffen sein, aber welche Objekte darunter fallen, ist noch nicht festgelegt. Auch die Lastenverteilung des Vorhabens ist bislang mit einem Fragezeichen versehen. Die EU-Kommission hatte bis zu 150 Mrd. Euro aus dem EU-Haushalt in Aussicht gestellt. Wie das verteilt werden soll, oder wie viel die deutsche Regierung wohl beisteuern wird? Ebenfalls unklar.

Was kostet das Ganze?

Doch selbst mit all den Fragezeichen sorgt der Vorschlag für Unruhe. Die Wohnungsverbände schlagen Alarm. „Die Vorschläge des Europaparlaments sind absurd“, sagt etwa Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Der Verband rechnet mit jährlichen Investitionen von 125 Mrd. Euro – allein für Deutschland.

Es ist aber gar nicht so einfach, die Kosten für dieses Gesetzespaket zu beziffern. Denn die Kosten variieren je nach Gebäude und energetischem Zustand stark. Die Kosten für eine energetische Modernisierung auf einen soliden Standard liege typischerweise zwischen 200 und 500 Euro pro Quadratmeter, erklärt Ralph Henger, Volkswirt am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln im Interview. Der Verband der Wohnungswirtschaft GdW geht dagegen von einem Sanierungspreis von 750 Euro pro Quadratmeter aus, wie ein Pressesprecher erklärt. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass für die Komplettsanierung einer 100-Quadratmeter-Wohnung maximal 75.000 Euro erforderlich wären.

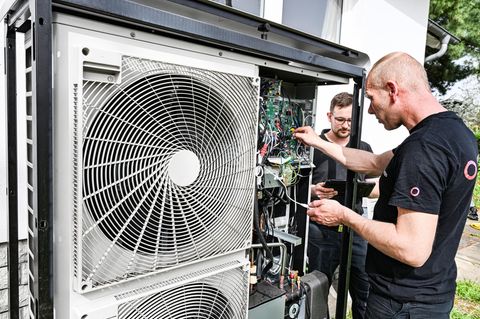

Nicht gerade eine kleine Summe für den Normalverbraucher oder einen Rentner – vor allem in Zeiten steigender Bauzinsen und Materialkosten. Doch die meisten Wohnungen müssen nicht komplett renoviert werden. Die Heizungsanlage wurde vielleicht schon ausgetauscht oder die Fenster erneuert. Dafür müssen sie es nicht gleich in die A-Klasse schaffen. „Sie müssen nur den Sprung über eine oder zwei Klassen schaffen“, sagt Noll. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, kann aber oft bedeuten, dass einfach die oberste Geschossdecke gedämmt oder die Heizungseffizienz optimiert wird.

Einsparungen müssen eingerechnet werden

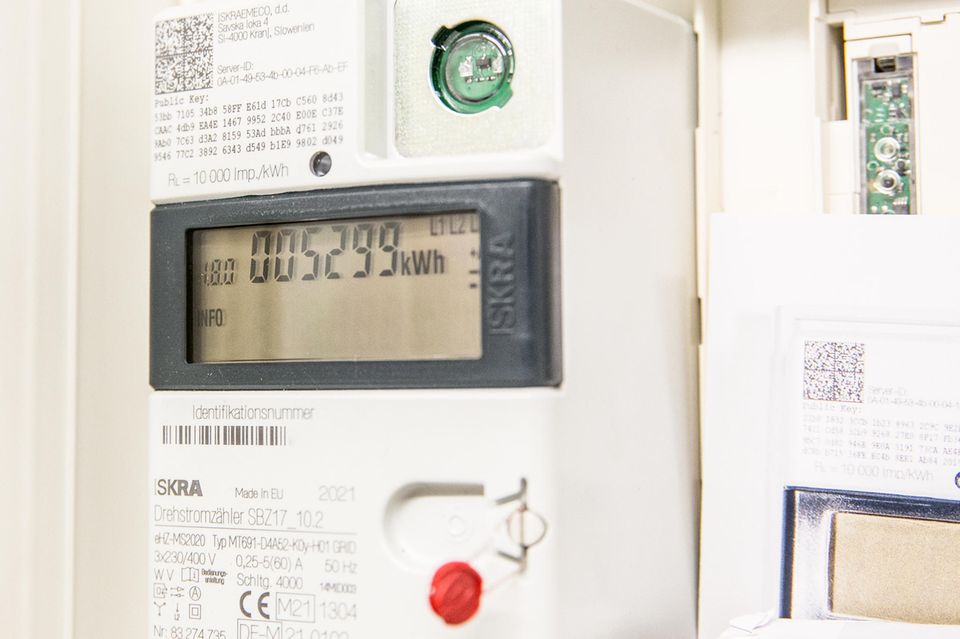

Die Sanierungskosten stehen auch im Zusammenhang mit Einsparungen. Je schlechter die Energieeffizienz der Gebäude ist, desto größer ist das Einsparpotenzial. So sparen Inhaber von Immobilien der schlechtesten Energieeffizienzklasse „G“ jährlich viel Geld, wenn sie nach einer Sanierung zwei Stufen auf „E“ klettern. Eine entsprechende Sanierung amortisiere sich also schnell, so Henger. Vor allem bei den hohen Energiepreisen und der CO₂-Bepreisung von Heizungsanlagen, die sowohl Mieter als auch Vermieter tragen müssen. Das sind genau die Gebäude, die nach dem Entwurf des EU-Parlaments in den nächsten sieben Jahren saniert werden müssten.

Doch das EU-Parlament geht noch einen Schritt weiter: Bis 2033 sollen alle Gebäude in der EU die Klasse „D“ erreichen. Für viele Immobilienbesitzer könnte das teuer werden. Denn: „Die Einsparungen werden geringer, aber die Kosten sind trotzdem hoch“, sagt Henger. Es wären also viel mehr Hausbesitzer von dem Gesetz betroffen, die aber nicht so viel von der Sanierung profitieren würden.

Nach Ansicht von Henger können Mindeststandards zwar helfen, sinnvolle Modernisierungen alter Gebäude anzuregen. Die jetzige Verschärfung der EU-Gebäuderichtlinie könnte jedoch verheerende Folgen haben. „Werden die Pläne so umgesetzt, drohen enorme Widerstände“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler. „Die Energiewende könnte scheitern, wenn wir vorrangig mit Verboten arbeiten und große Teile der Bevölkerung überbordend belasten.“ Anstatt Renovierungen in schlechten Energieeffizienzklassen per Gesetz zu verordnen, würden andere Instrumente zu ähnlichen Ergebnissen bei den Emissionszielen führen. Etwa durch die Lenkungswirkung eines CO₂-Preises. „Wir brauchen diesen Sanierungs-Hammer nicht.“

„Es sich lohnt, auszubilden und die Produktion zu steigern“

Ein solcher „Hammer“ könnte aber auch Anreize schaffen, in bestimmten Bereichen zu investieren. Gerade im Bereich des Handwerks hinterlässt der Fachkräftemangel seine Spuren. Die Nachfrage nach Wärmepumpen im Sommer hat jedoch gezeigt, dass Unternehmen mehr investieren, wenn sie wissen, dass es sich langfristig auszahlt.

So erwartet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass Zusagen und Richtlinien zu Anreizen im handwerklichen Bereich führen werden. „Sanierungs- und Ausbauraten könnten, wenn es ein Ziel von Gesellschaft und Politik ist, schnell gesteigert werden“, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Studie zum Thema. Die von der EU vorgeschlagene Gesetzgebung „sendet Signale an die Handwerker und Unternehmen, dass es sich lohnt, auszubilden und die Produktion auszubauen“, erklärt Noll. „Sie wissen, dass es in den kommenden Jahren eine Nachfrage geben wird.“

Dieser Artikel ist zuerst auf ntv.de erschienen.