Seit Monaten ist künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde. Obgleich die Technologie uns bereits seit Jahren im Alltag begegnet, wird sie durch Chat-Anwendungen wie ChatGPT sichtbarer und „anfassbar“. Im Hintergrund liefern sich viele große Techkonzerne ein Wettrennen – und bringen ihren Produkten in schwindelerregender Geschwindigkeit neue Tricks bei.

Das hat schon jetzt ernste Auswirkungen auf die Menschen – wenn auch bislang vermeintlich harmlose. Kürzlich machte ein Bild des Papstes in einem opulenten Wintermantel die Runde und ging viral. Erst später bemerkten die meisten, dass es sich nicht um ein echtes Bild handelt. Heißt: Aufgrund fortschrittlicher KI können wir unseren Augen im Internet nur noch sehr eingeschränkt trauen.

Was man gerne außer Acht lässt: Vor nicht allzu langer Zeit konnte KI solche Bilder noch nicht erstellen. Die Entwicklung schreitet rasant voran. Selbst Insidern geht das viel zu schnell. Elon Musk gehört vielleicht zu den prominentesten Kritikern, die seit Jahren vor KI warnen. Nun gipfelt die Sorge vor zu intelligenten Systemen in einem offenen Brief, den mehr als tausend namhafte Personen unterschrieben haben. Darin fordern sie eine Entwicklungspause der Technologie.

Neben Elon Musk gehören auch Apple-Gründer Steve Wozniak, Universitätsprofessoren, AI-Unternehmer und führende Wissenschaftler aus diesem Bereich zu den Unterzeichnern. Sie betonen: „KI-Systeme mit einer dem Menschen ebenbürtigen Intelligenz können tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen.“

Wettlauf um KI sei „außer Kontrolle geraten“

Folglich müsse der „tiefgreifende Wandel in der Geschichte des Lebens auf der Erde“ mit „entsprechender Sorgfalt“ und „entsprechenden Ressourcen“ kontrolliert werden. Bislang gibt es für die Entwicklung von KI so gut wie keine Grenzen – und schon gar keine Kontrollen. Nach Meinung der Experten äußere sich das derzeit in einem „außer Kontrolle geratenen Wettlauf um die Entwicklung und den Einsatz immer leistungsfähigerer digitaler Köpfe“. Der Vorwurf: Nicht einmal die Entwickler würden verstehen, was sie da gerade eigentlich tun.

Es folgt eine Liste von Sorgen und Fragen, die sich daraus selbst für Insider ergeben. „Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten? Sollen wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nicht-menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen, überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren?“, fragen sich die Experten. Damit sind sie nicht allein, wie sich zeigt. Die Angst, dass der eigene Beruf schon bald durch eine KI übernommen werden könnte, ist sehr real. Ebenso die Angst, dass man aufgrund maschinell erdachter Inhalte nichts mehr glauben kann – siehe die Papst-Jacke.

Geschichte der Künstlichen Intelligenz

Die „Beseelung“ toter Materie fasziniert die Menschheit seit langem. Nach Untoten wie Vampiren oder Zombies regten von Wissenschaftlern erschaffene Wesen à la Frankensteins Monster oder Goethes Homunkulus die Fantasie an. Das führte zu dem Gedanken, dass Maschinen zu einem eigenständig intelligenten Verhalten fähig sein könnten. Begünstigt wurde diese Idee von der Vorstellung, dass auch der menschliche Körper nur eine höchst komplexe Maschine ist. Im Gegenzug wurde der Arbeiter im Zuge der Industrialisierung häufig nur noch als Rädchen im Getriebe betrachtet.

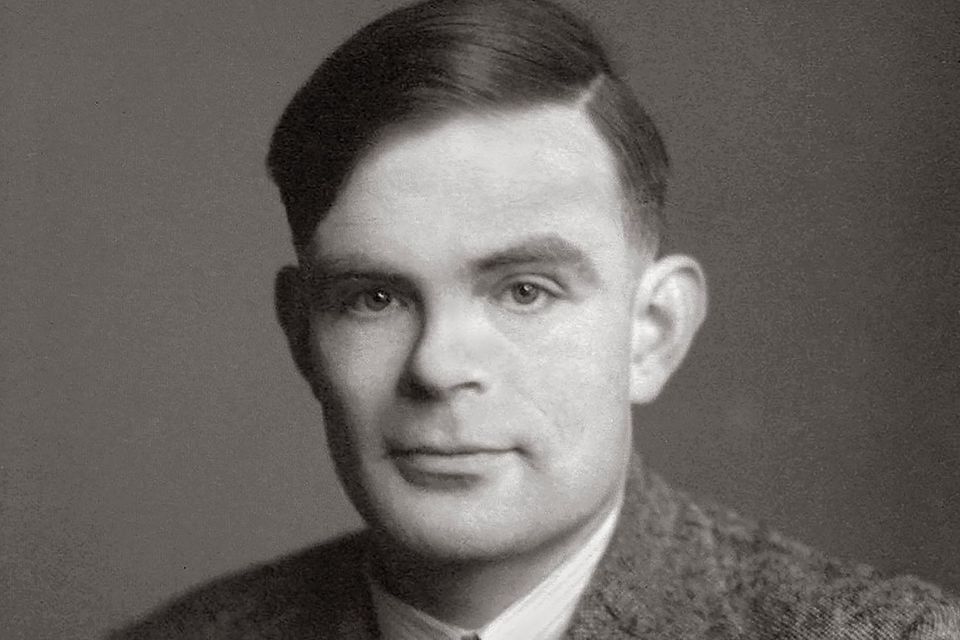

Der britische Mathematiker Alan Turing ist als Code-Knacker der NS-Chiffriermaschine Enigma bekannt. Er gehört aber auch zu den Gründungsvätern der künstlichen Intelligenz (KI) im digitalen Zeitalter. Nach ihm ist der bekannte Turing-Test benannt. Mit ihm soll festgestellt werden, ob eine Maschine als Mensch durchgehen kann. Dazu „unterhält“ sich ein Proband per Tastatur und Bildschirm mit einem Menschen und mit einem Computerprogramm. Kann er nicht sagen, wer von beiden der Mensch war, gilt der Test für die Maschine als bestanden.

KI gehört zu den großen Zukunftsversprechen der Moderne. Zwar mahnten Autoren und Filmemacher immer wieder vor der potenziell zerstörerischen Macht dieser Technologie, siehe „Terminator“ oder „2001 – Odyssee im Weltraum“. Zugleich führten Klassiker wie „Star Wars“ und insbesondere „Star Trek“ vor Augen, wie sehr gute KI die Menschheit zivilisatorisch voranbringen könnte. „Star Trek“ offenbarte dabei auch die Bandbreite der KI, vom Sprachassistenten-Bordcomputer bis zum Crew-Mitglied Commander Data (Foto).

Der Begriff „Artificial Intelligence“ (künstliche Intelligenz) mag naheliegen. Geprägt wurde dieser Begriff aber offiziell im Sommer 1956. Die Konferenz am Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire gilt als „Gründungsveranstaltung“ der KI als akademisches Fachgebiet. Deren Organisator, der Programmierer John McCarthy (Foto aus dem Jahr 1966), schlug den Begriff „Künstliche Intelligenz“ vor. Bei dem Treffen wurde auch das erste KI-Programm geschrieben.

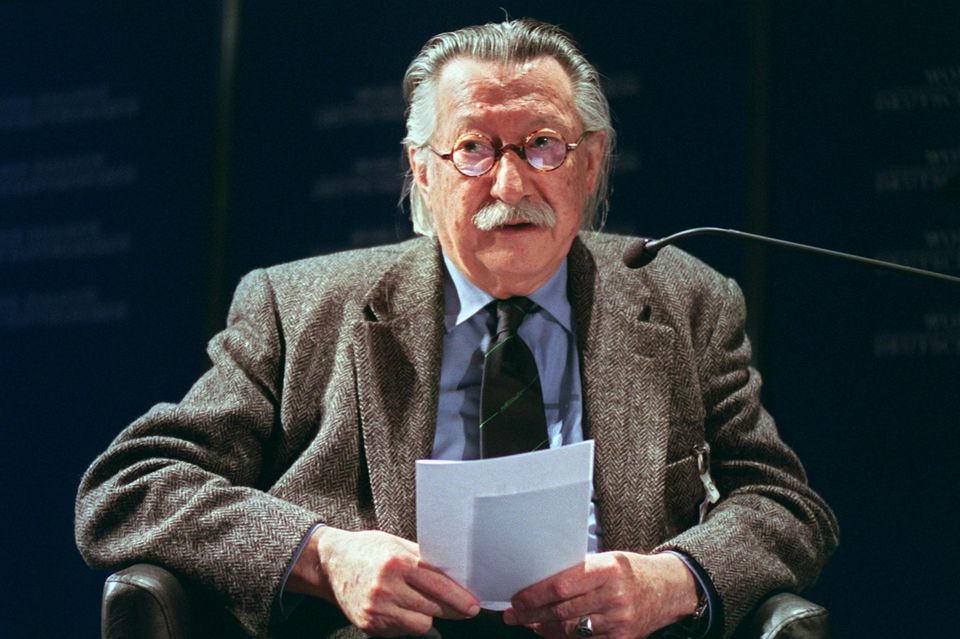

Zehn Jahre nach der Dartmouth-Konferenz sorgte „ELIZA“ für Aufsehen. Der deutsch-amerikanische Informatiker Joseph Weizenbaum (er wurde 1923 in Berlin geboren und starb dort 2008) vom Massachusetts Institute of Technology hatte einen der ersten Chatbots der Geschichte kreiert. Das Programm konnte verschiedene Arten von Gesprächspartnern simulieren. Besonders überzeugend war die Performance als Psychotherapeut. „ELIZA“ gehörte zu den ersten Programmen, die sich an dem Turing-Test versuchen konnten, war allerdings leicht zu enttarnen. Dennoch zeigte sich sein Erfinder überrascht davon, wie einfach ein Programm menschliches Gesprächsverhalten nachahmen kann.

Experten hatten erwartet, dass KI bereits Ende der 60er Jahre einen Schachweltmeister wird schlagen können. Tatsächlich erwies sich dies als schwerer als gedacht. 1997 war es jedoch soweit und sorgte für eine weltweite Sensation. Das Programm „Deep Blue“ von IBM besiegte den damals amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparow. Allerdings stellte sich rasch die Frage, wie „intelligent“ der Schachcomputer tatsächlich war oder ab er „einfach“ alle möglichen Züge in Windeseile berechnet hat.

Knapp 20 Jahre nach „Deep Blue“ war laut Experten mit „AlphaGo“ eine neue Ebene der KI erreicht. Das System des Unternehmens DeepMind, das seit 2014 zu Google gehörte, besiegte 2016 den Go-Meister Lee Sedol. Dieser weltweit medial begleitete Triumph galt in mehrfacher Hinsicht als wegweisend: Go ist ungleich komplexer als Schach und erfordert mehr „Kreativität“. Tatsächlich schockte die KI in einer Partie mit einem derart unkonventionellen Spielzug, dass Lee kurzzeitig seinen Platz am Brett verlassen musste. Ein solches Manöver habe es wohl noch nie von einem menschlichen Spieler gegeben, meinte ein Kommentator. Außerdem berechnete „AlphaGo“ nicht einfach mögliche Spielzüge, sondern nutzte „Deep Learning“, um von Partie zu Partie immer besser zu werden.

2011 hielt KI endgültig Einzug in den Alltag. Apple machte mit „Siri“ den Anfang. Microsoft stellte 2014 seine Software „Cortana“ vor, Amazon folgte 2015 mit der Assistentin „Alexa“ auf dem Amazon Echo. Allein vom Hörverständnis des Bordcomputers der USS Enterprise sind diese Systeme aber auch über zehn Jahre später noch Welten entfernt.

Im November 2022 brach eine neue Ära der für den direkten Nutzerkontakt zugeschnittenen KI an. Das US-Unternehmen OpenAI, zu dessen Gründern Elon Musk gehörte, veröffentlichte seinen Chatbot ChatGPT. Die Anwendung verzeichnete laut offiziellen Angaben binnen fünf Tagen eine Million registrierte Nutzer. Im Januar 2023 soll die Marke von 100 Millionen Nutzern erreicht worden sein.

Der Brief fordert, dass KI-Systeme erst dann an die Öffentlichkeit gelangen dürften, wenn unabhängig bestätigt wurde, dass die Auswirkungen positiv und die Risiken minimal sind. Auch OpenAI, der Konzern hinter ChatGPT, forderte das bereits. Im Februar schrieb Gründer Sam Altman: „Irgendwann könnte es wichtig sein, eine unabhängige Überprüfung einzuholen, bevor mit dem Training künftiger Systeme begonnen wird, und für die am weitesten fortgeschrittenen Bemühungen zu vereinbaren, die Wachstumsrate der für die Erstellung neuer Modelle verwendeten Daten zu begrenzen.“ Der Brief entgegnet: Dieser Zeitpunkt sei jetzt.

Ein halbes Jahr Pause und enge Grenzen

Damit überhaupt noch eine Chance besteht, der hemmungslosen Entwicklung von KI Einhalt zu gebieten, soll es eine sechsmonatige Pause geben, in der eine gemeinsame Strategie erarbeitet werden soll, die bestimmt, wie es mit der KI weitergeht. Sollte eine Pause nicht möglich sein, fordern die Experten im Brief ein Einschreiten von Regierungen und ein Moratorium.

Der Brief spricht auch Fälle an, in denen eine KI messbare Schäden anrichtet – und fordert Klarheit, wer dafür haftet. Der Konsens: Ohne unabhängige, faire Kontrolle könne es nicht so weitergehen. Und: Ohne die Politik auch nicht.

Dabei sehen die Kritiker der aktuellen Entwicklung KI nicht per se negativ. Im Gegenteil: Es heißt, die Menschheit könne mit KI eine „blühende Zukunft“ genießen und stehe vor einem „KI-Sommer“. Ohne Kontrolle aber, schlage dieser womöglich sehr schnell in einen „Herbst“ um.

Der Beitrag ist zuerst bei stern.de erschienen