Gisbert Rühl lacht. Dröhnend, den Raum füllend, es ist ein Lachen der Freude, das anschwillt und rasch die anderen ansteckt, die mit ihm am Tisch sitzen. Für einen Moment herrscht Biergartenstimmung. Rühl, ein großer, drahtiger Mann, schlägt seinem Sitznachbarn auf die Schulter. Der Grund für die Freude: Der Chef von Europas größtem Stahlhändler Klöckner ist in diesem Augenblick zufrieden mit sich und der Welt. „Ich habe heute etwas von meinem Kunden gelernt“, sagt er.

Der Kunde ist die Firma Draxinger im Bayerischen Wald, ein kleiner Maschinenbauer, Hersteller von Präzisionswerkzeugen, deutscher Mittelstand wie aus der IHK-Broschüre. Draußen vor den Fenstern liegen verschneite Berge, der nächste Nachbar ist ein Schnaps-Museum, Handys haben kaum Empfang.

Drinnen aber geht es um die Zukunft. Rühl möchte sein neues digitales Bestellsystem mit den Leuten von Draxinger durchsprechen. Er will es nicht nur präsentieren, er will wirklich wissen, was sie davon halten. Die Ergebnisse sind wichtig: Derzeit werden noch fast 90 Prozent des Stahlhandels per Fax oder Telefon abgewickelt, auch bei Draxinger. Das dauert, ist fehleranfällig und hat zur Folge, dass die gleichen Daten immer wieder irgendwo eingetippt werden müssen. Zudem begleitet jede Stahllieferung eine penible Dokumentation in Form von Werkszeugnissen. Firmenchefin Ruth Draxinger, die die Firma in zweiter Generation führt und Rühl aufmerksam zuhört, hat eine Vorstellung, was das Ziel wäre: „Eine transparente Lieferkette – am liebsten in Echtzeit.“

Und Rühl nimmt das ernst. Alle Daten sollen künftig per Online-Plattform übermittelt werden. Klöckner, Platzhirsch einer konservativen Branche, will jetzt in der digitalen Welt ankommen. Flexibler und stärker vernetzt werden. Und mehr über seine Abnehmer wissen.

Wandel erreicht die Herzkammer der deutschen Wirtschaft

Man könnte sagen, dass Rühl eine Art Symptom ist. Nicht seine Person. Sondern seine neue Offensive. Denn lange war die Digitalisierung etwas, von dem die meisten Unternehmen in Deutschland dachten, es habe nichts mit ihnen zu tun. Fotografie, Texte, Musik – all dies mochte sich in Einsen und Nullen pressen und damit ganz neu vermarkten lassen. Aber Maschinen? Autos? Stahlplatten? Die klassischen Industrien fühlten sich nicht betroffen.

Doch spätestens seit die Helden des Silicon Valley angefangen haben, das Autofahren neu zu denken, erreicht der große Wandel auch die Herzkammer der deutschen Wirtschaft. Das Problem ist nur: Es gibt viele einzelne Geschichten, über Uber und die Taxifahrer, über Apple und die Autobauer oder Airbnb und die Hotellerie. Was fehlt, ist eine Bestandsaufnahme, ein „Big Picture“.

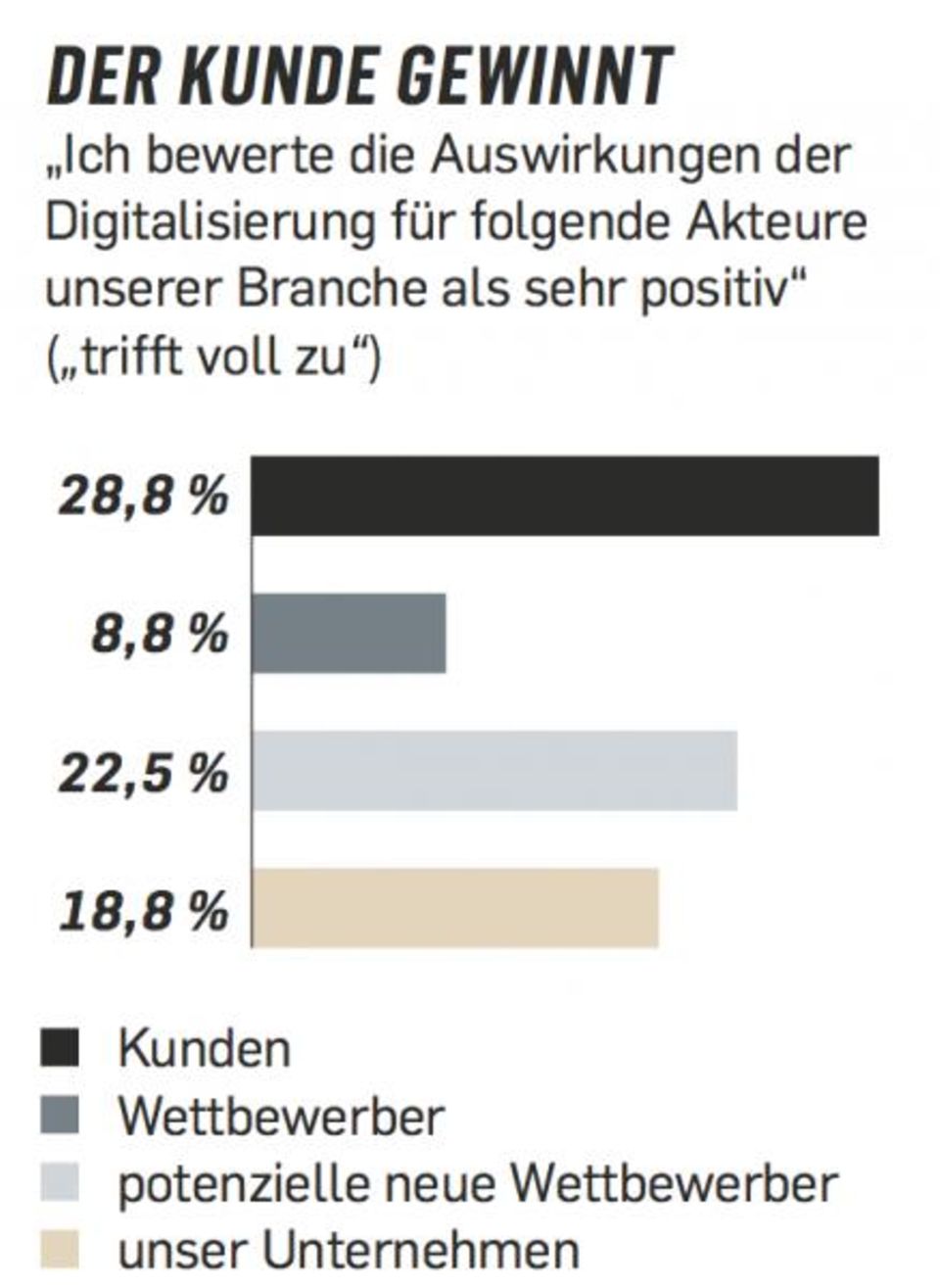

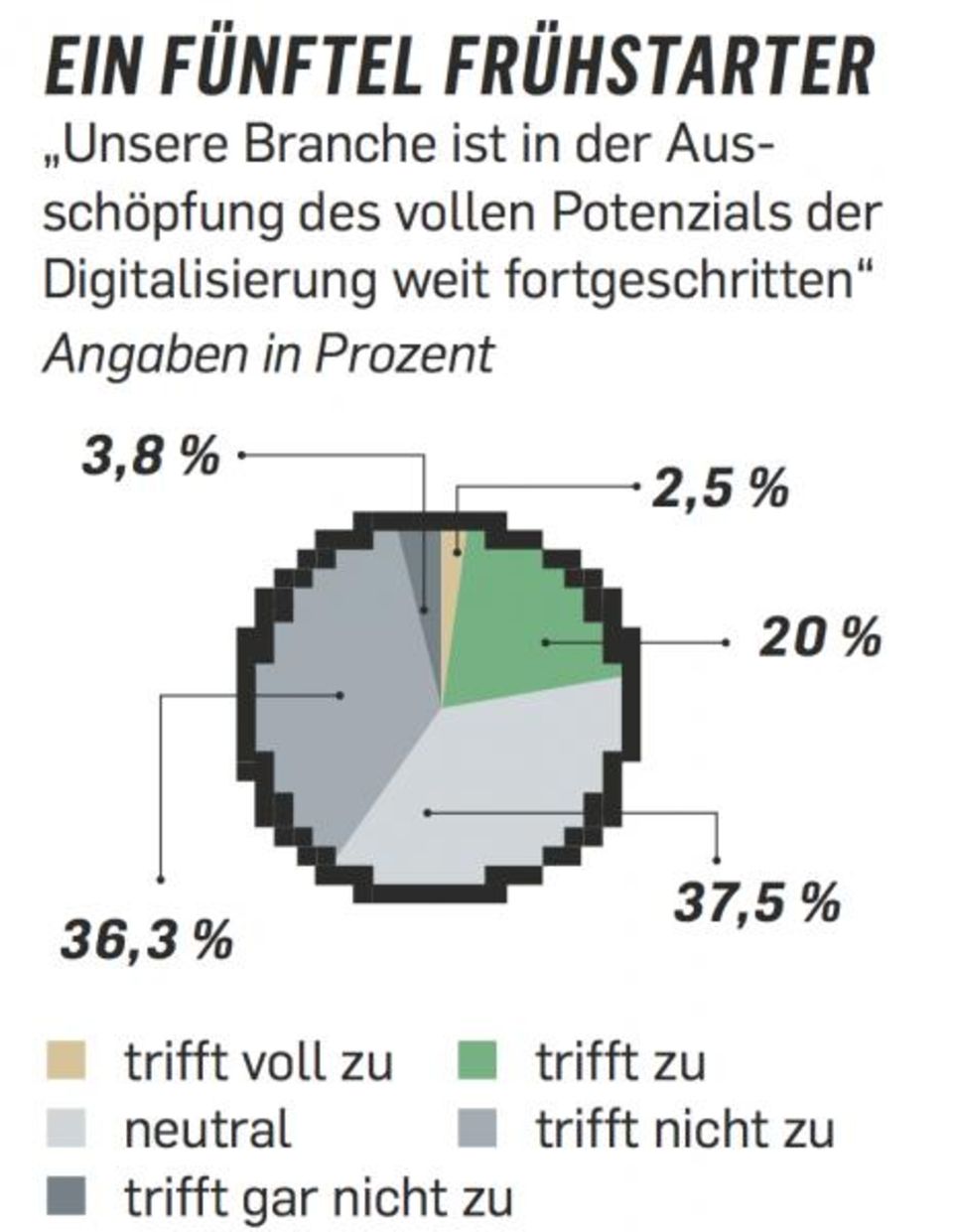

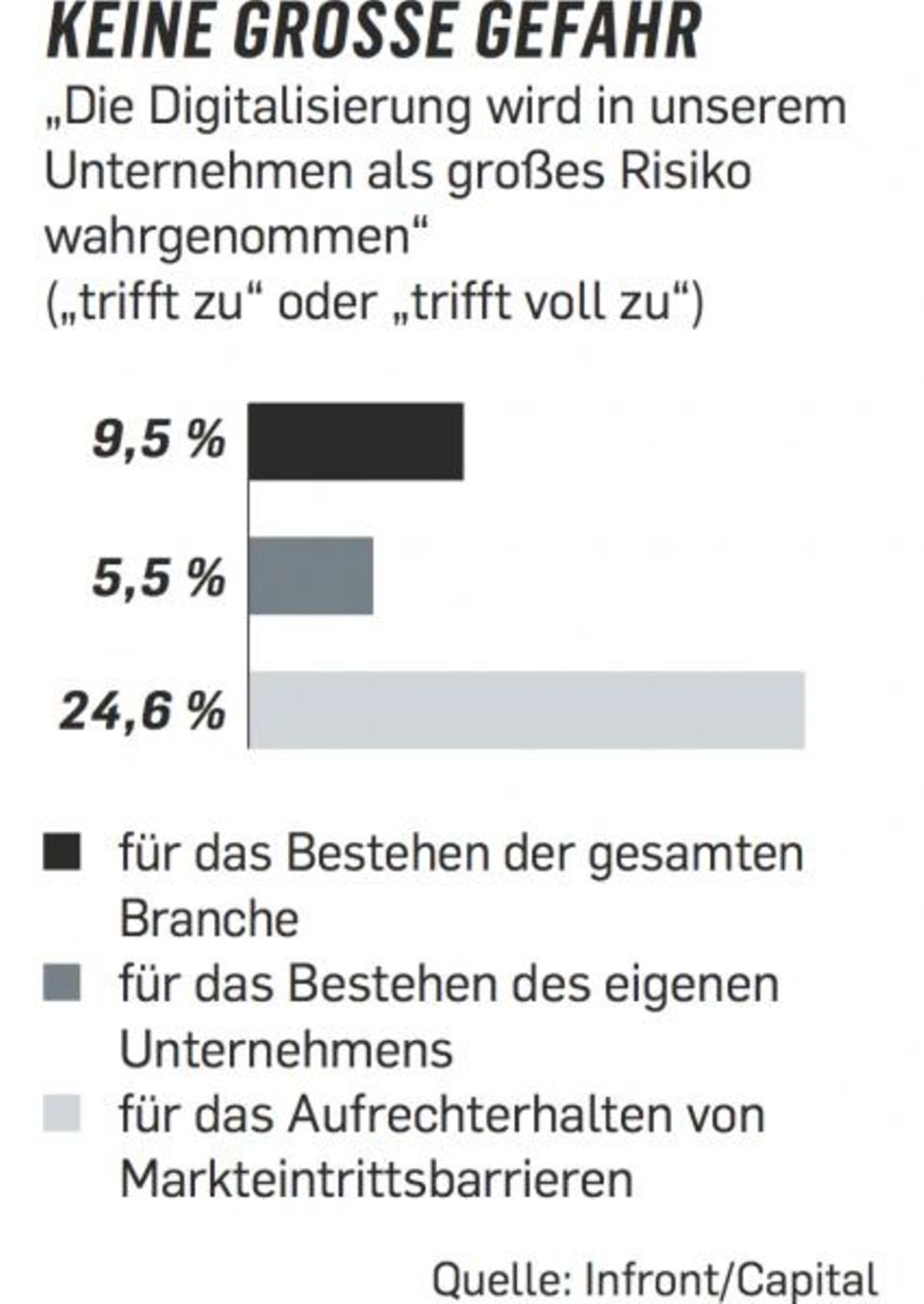

Deshalb hat Capital mit der Hamburger Managementberatung Infront Consulting eine große Studie durchgeführt. In einer Umfrage unter 100 führenden Unternehmen und in Dutzenden Interviews mit Managern deutscher Kernbranchen wurde deutlich, dass sich die Wirtschaft des Landes im großen Stil verändert. Wie in Schockwellen verläuft die Digitalisierung durch die Unternehmenswelt. Zuerst traf sie Buchhandel und Musikvertrieb. Dann Handelsunternehmen und andere Anbieter von Dienstleistungen. Und nun immer stärker auch die traditionellen Industrien, in denen Rechenleistung bisher vor allem eines hieß: Prozessoptimierung. „Der Leidensdruck stärkt die Lernwirkung“, sagt Robert Neurohr von Infront, einer der Autoren der Studie. „Und dieser Leidensdruck ist mittlerweile in allen Branchen spürbar.“

Überall im Land entstehen Labs, Denkfabriken, Taskforces. Mitarbeiter mit Wollmützen und Kapuzenpullis entern ergraute Bürogebäude. Betroffen sind alle. „Wir sind zugleich Treiber und Leidtragender der Digitalisierung“, sagt Timo Sillober, Digitalchef von Vodafone Deutschland. Die Aufgabe ist letztlich immer die gleiche: Die Unternehmen wollen herausfinden, ob sich nicht nur ihre internen Prozesse ändern, sondern sogar ihr Geschäftsmodell – und wie sie dem begegnen können. „Viele Manager erkennen, dass sich die etablierten Marktstrukturen stärker verändern als bei bisherigen Technologieschocks“, sagt Neurohr. „Sie müssen mit etwas umgehen, was nicht mit den gängigen Mitteln zu lösen ist.“

Ein neuer Umgag mit den Kunden

Die Studie zeichnet eine Zweiklassengesellschaft: Die einen sind voll in der neuen Welt angekommen, die anderen halten sich noch für immun. Das Problem fängt schon damit an, dass Digitalisierung nicht bedeutet: Wir machen jetzt auch eine App. Klöckner-Chef Rühl hat mittlerweile verstanden, dass es vor allem um einen völlig neuen Umgang mit dem Kunden geht. Wenn Informationen über Preise und Produkte im Internet blitzschnell für jeden verfügbar sind, dann geht es für alle Unternehmen darum, ihre Leistung so gut wie möglich nach den sonstigen Bedürfnissen der Abnehmer auszurichten. Und das ist für viele Neuland.

Fast die Hälfte der in der Studie Befragten gab an, die digitalen Konkurrenten hätten sich vor allem durch „neue oder bessere Kundenbeziehungen“ etablieren können. Eine erstaunliche Aussage. Gerade auf diesem Feld müssten alteingesessene Unternehmen eigentlich im Vorteil sein. Doch bei dieser technischen Revolution ist vieles anders. Und führt zum Umdenken. „Früher hätten wir eine neue Kontraktplattform im Konzern entworfen, entwickelt und dann unseren Kunden vorgesetzt“, sagt Rühl. „Was wir jetzt machen, ist komplett umgekehrt: Wir gehen zuerst zum Kunden und fangen erst dann an zu programmieren.“

Um sich an dieses Denken zu gewöhnen, trifft sich der Klöckner-Chef schon mal im Berliner Start-up-Treffpunkt Betahaus mit Kreativen, entwickelt mit Beratern neue Kundenstrategien – und hört vor allen Dingen zu. Beim Maschinenbauer Draxinger lässt sich Rühl genau sagen, nach welchen Kriterien die Bestellungen sortiert werden sollen und welche Angaben jeder Eintrag sofort anzeigen muss. Das ist ein mühsames und kleinteiliges Geschäft. Es geht um Stärkemaße, Güteklassen und Lieferumfänge. Vor allem geht es um Transparenz. „Es gibt viele Probleme, auf die wären wir aus unserer Sicht nie gekommen“, sagt Rühl. Der 55-Jährige wirkt, als hätte er die Welt neu entdeckt.

Triumph der Plattform

Der Ort, an dem man diese Art von Kundenbeziehung so verinnerlicht hat wie sonst nirgendwo, liegt etwa 9500 Kilometer entfernt. Im Silicon Valley. Hier sitzen all jene, die gerade große Bewunderung genießen in der deutschen Industrie – und vor denen man auch Angst hat. Google, Apple, Tesla. Das Valley ist zu einem Mekka für all die geworden, die verstehen wollen, was da über sie hereinbricht. Es sind so viele deutsche Unternehmensdelegationen dorthin unterwegs, dass man sich fragt, warum es nicht ein Start-up gibt, das diese Reisen per App organisiert.

Auch Christoph Djazirian saß im vergangenen April in Mountain View vor einem Google-Entwickler und staunte. Djazirian ist Leiter der Strategie Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Er macht sich seit Langem Gedanken über den digitalen Wandel, aber auch ihn können manche Dinge noch überraschen.

Der Google-Mann, ein Hardcore-Programmierer, kannte die Bahn allenfalls vom Hörensagen, aber er hatte sich Zeit für die Besuchergruppe aus dem fernen Deutschland genommen. Er stellte Google Transit vor, den Routenplaner des IT-Konzerns. Und die Bahn-Leute schlugen vor, auf der Seite auch einen DB-Link unterzubringen, auf den Nutzer klicken und ihre Reise buchen könnten. Der Google-Mitarbeiter dachte nach und antwortete: „Es ist doch viel einfacher, gleich die ganze Reise auf der Google-Seite zu buchen.“

Da fiel es Djazirian wie Schuppen von den Augen: „Ich saß da und dachte: ,Eigentlich hat er recht. Dem Kunden ist es komplett egal, wem die Anwendung gehört.‘ In dem Moment wurde mir klar, dass ich anders über Kundenbedürfnisse nachdenken muss. Es geht nicht darum, das Produkt an den Kunden zu bringen, sondern um die Frage, wie wir das Kundenerlebnis möglichst unkompliziert machen können.“

Der Weckruf für die Bahn war die Konkurrenz durch Mitfahrnetzwerke, die mit digitalen Mitteln das schmuddelige Image von einst abgeschüttelt hatten. Heute kann sich jeder auf dem Smartphone ein Auto für die Fahrt nach Hamburg aussuchen und genau verfolgen, wann es am Treffpunkt sein wird. Aber das eigentliche Problem liegt noch viel tiefer, und das hat mit dem Erfolg der Plattformanbieter zu tun: Wenn ein Kunde sich auf einer Internetseite eine gesamte Beförderungskette zusammenstellen lassen kann, dann wird die Eisenbahn, der Autovermieter oder die Fluglinie schnell zu einer Art Subunternehmer. Wertvolle Dinge wie Kundendaten, der Kontakt zum Reisenden und ein Teil des Profits würden von anderen abgeschöpft. „Wenn man am Ende nur das Unternehmen ist, das in der analogen Welt befördert, und die Wertschöpfung findet in der digitalen Welt statt, dann ist das tödlich“, sagt Djazirian. „In der Hotelbranche sieht man das ja zum Teil schon.“ In der Musik- und Verlagsbranche übrigens auch.

Es ist kein kleines Problem: Wer über die Plattform HRS ein Zimmer bucht, schaut kaum noch auf die Hotelkette – und geht schon gar nicht auf deren Website. Der kalifornische Unterkünfte-Vermittler Airbnb löst in der deutschen Hotellerie regelmäßig Wutanfälle aus, weil er mit seiner Mitwohnstrategie klassische Geschäftsmodelle untergräbt. Und auch die Autohersteller fragen sich, ob sich die Margen für ihre rollenden Freiheitsversprechen halten lassen, wenn die Menschen sich in Zukunft über einen „Mobilitätsanbieter“ nur noch den Weg von Nürnberg nach München kaufen – egal in was für einem Fahrzeug. „Es gibt einen Trend dazu, dass nicht mehr das Produkt verkauft wird, sondern der Produktnutzen“, sagt Studienautor Frank Deburba von Infront. „Und darin liegt natürlich für viele Unternehmen ein Risiko.“ Die große Furcht: Wer die meistbesuchte Plattform im Internet hat, wird das Geschäft kontrollieren, auch wenn er keine Autos bauen und keine Zimmer saubermachen kann und nur Dummdidl.com heißt.

Google bringt keinen Kaffee

Als die Reisegruppe der Bahn aus Kalifornien zurückkam, stand fest, dass etwas geschehen musste. „Uns war klar: Es gibt ein paar Dinge, wenn wir die ignorieren, dann haben wir ein Problem“, sagt Djazirian. Und dann ging es schnell, vor allem nach den Maßstäben eines Großkonzerns wie der Bahn. Schon drei Monate später wurde im Frankfurter Rotlichtviertel das d.lab eingerichtet. Djazirian fuhr mit ein paar Leuten zu Ikea, kaufte 50 Tische und 100 Stühle, und eine Truppe von 80 Leuten richtete sich neu ein. Jetzt riecht es immer noch ein bisschen nach Teppichkleber, aber es gibt schon so etwas wie eine eigene Atmosphäre.

In den Räumen stehen alte Zugsitze, an der Wand hängen bunte Grafiken, und an den Tischen sitzen zwischen klassischen Bahnern Programmierer und Designer in Turnschuhen. Es sieht nach allem Möglichen aus, nur nicht nach Deutscher Bahn. Wie lange das Ganze laufen soll und was dabei herauskommt, kann noch keiner sagen. Aber das Unternehmen hat damit begonnen, sich auf die neuen Spielregeln einzulassen – und ein bisschen mitzuspielen.

Jetzt wird neben vielen Apps auch über Bahnfenster nachgedacht, die dem Reisenden digitale Informationen bieten könnten über das, was er draußen sieht. Und natürlich hat auch die Bahn den Anspruch, dem Reisenden ein möglichst vollständiges Angebot von Tür zu Tür zu machen. Die Hoffnung: Wer die Züge betreibt, ist am Ende doch näher am Kunden dran als ein Datensammler auf einem anderen Kontinent. „Weder die Bahn noch sonst ein Transportunternehmen kommt aktuell an Google auf digitaler Ebene heran. Dazu fehlt uns derzeit bestimmtes Know-how und auch schlicht das Geld“, sagt Djazirian. „Aber Google kann am Ende eben nicht dem Kunden persönlich einen Kaffee an den Platz bringen oder einer älteren Dame beim Einsteigen helfen.“

Peter Thiel würde vermutlich bezweifeln, dass Google irgendetwas nicht kann. Der Mann, der im vergangenen Jahr mit seinem Buch „Zero to One“ für Aufsehen sorgte, ist all das, was man in Konzernen gerne sein möchte: schnell, visionär, bissig. Gebürtiger Deutscher, aber ein Kind des Silicon Valley, Mitgründer von Paypal und einer der ersten Investoren bei Facebook. Und er spürt, was den Reformern in den Chefetagen so viel Kopfzerbrechen bereitet: „Es ist immer leicht zu sagen: Macht alles anders“, sagte er bei einer Rede in Berlin. „Doch es ist sehr schwer, das zu tun.“

Die meisten haben verstanden, dass etwas passiert, auch mit der eigenen Branche. Der gehässige Vorwurf der Start-up-Bengel, die Altvorderen hätten den digitalen Wandel verschlafen, ist mehr Eigenwerbung als Wahrheit. Doch die Reaktion auf das, was sich verändert, fällt oft schwer. Auf die Frage, was ihnen fehle, um die Veränderung zu nutzen, antwortete mehr als die Hälfte der von Capital und Infront Befragten, es sei nicht klar, „welche Digitalisierungstrends für das eigene Unternehmen wichtig sind“. Im Maschinenbau sahen sogar drei Viertel darin ein Problem. „Wer es sich leisten kann, der versucht einfach, unterschiedliche Geschäftsmodelle zu testen“, sagt Deburba. „Ob er dabei das richtige trifft, wird sich erst in ein paar Jahren erweisen.“

Es ist ja nicht so, dass nichts geschieht in der deutschen Industrie: Daimler und BMW bieten längst Carsharing an. ThyssenKrupp liefert Fahrstühle, die E-Mails ans Wartungsteam schicken, wenn Verschleißsignale auftreten. Siemens betreibt in Amberg eine vollautomatische Fabrik, in der Bauteile und Maschinen kommunizieren. Vodafone-Digitalchef Sillober bescheinigt den Unternehmen des Landes ein „riesiges Potenzial“ in diesem Wandel. „Das ist ein Markt, der nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt ist.“

Die Frage ist, was dieser Umbruch für eine Volkswirtschaft bedeutet, die gewohnt ist, mit präziser Facharbeit die Welt zu beeindrucken. Produktion und Wartung optimieren, Technik verfeinern, das konnten deutsche Firmen schon immer. Jetzt geht es darum, das Produkt selbst infrage zu stellen und neue Geschäftsmodelle zu etablieren.

Datensammelmaschinen

Eine Bühne in Berlin, dieser Stadt, die zwar keine Industrie mehr hat, aber es irgendwie doch geschafft hat, zu einem Zentrum des digitalen Wandels zu werden. Es wird über das Auto der Zukunft diskutiert, und der Schauplatz ist passenderweise die Auferstehungskirche im Ortsteil Friedrichshain. Ralf Lamberti, der bei Daimler für das „vernetzte Auto“ zuständig ist, zeigt, was die S-Klasse, das Spitzenmodell von Mercedes, schon alles kann. Stereokameras mit 500 Meter Reichweite, Radar, Ultraschallsensoren, Infrarotkameras für Nachtsicht. Die Ausstattung dieses Autos klingt nach moderner Kriegsführung. „Natürlich ist das alles Vorbereitung für das autonome Fahren“, sagt Lamberti. „Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Technik ist da.“

Doch das selbst fahrende Auto ist vor allem eins: eine Datensammelmaschine. Und wo Daten gesammelt werden, da ist Kalifornien nicht weit. Wenige Tage nach Lambertis Auftritt verdichten sich die Gerüchte, dass Apple an einem eigenen Auto tüftelt. Daimler-Chef Zetsche lächelt das mit einer flotten Bemerkung weg, aber in der Branche lässt es keinen kalt, dass die Design-Könige aus Cupertino jetzt reihenweise Autoleute einstellen. Darunter auch: Johann Jungwirth, der zuvor Entwicklungschef für Mercedes-Benz in den USA war und eigentlich ein Kind der Stuttgarter ist. Der Kampf um die Talente läuft, und die Frage ist, ob die deutschen Unternehmen dabei die besten Argumente haben.

Besuch bei einem, den die digitale Welle schon sehr früh erreicht hat. Und der doch wie kein zweiter für die alte Bundesrepublik steht. Die Otto Group in Hamburg, ein grauer Riesenkasten mit viel Waschbeton in Bramfeld. Eine Institution, der gedruckte Otto-Katalog gehörte über Jahrzehnte zur liebsten Lektüre der Deutschen. Es empfängt Rainer Hillebrand, Vizechef der Gruppe, ein großer, jovialer Mann mit Jeans und offenem Hemd. Hillebrand kann mit leuchtenden Augen von den jungen Leuten reden, die jetzt bei ihm arbeiten, von den Rastalockenträgern und Hipsterkäppis, die Kreativität und Geschwindigkeit in das altehrwürdige Geschäft bringen sollen. „Ich bin ein großer Fan von LSD“, sagt Hillebrand und klopft dreimal auf den Tisch. „Lead, Speed, Data!“

Otto hatte den Nachteil, dass das Geschäftsmodell eines Versandhändlers sich hervorragend dazu eignete, von Nachahmern attackiert zu werden, weshalb man sich jetzt mit Amazon, Zalando und anderen herumschlagen muss. Aber Otto hatte auch den Vorteil, dass das Unternehmen schon früh eine Menge über seine Kunden und deren Vorlieben wusste. Das Sammeln von Daten, die heute als wertvollster Rohstoff gelten, gehörte seit jeher zum Geschäft.

Otto zu 80 Prozent online

Schon in den 90er-Jahren, als Digitalisierung noch etwas für Freaks zu sein schien, reiste der damalige Chef Michael Otto in die USA, sah sich die ersten E-Commerce-Buden an und begann, sich in die neue Welt hineinzudenken. Natürlich schmerzte die neue Konkurrenz, aber Otto war auch bereit zu lernen. „IT ganz früher war: Ich habe eine Vorstellung gehabt, was ich machen will“, sagt Hillebrand. „Dann habe ich einen Projektantrag gestellt. Dann habe ich das in den Keller geschoben, wo die IT-Leute saßen. Die haben das irgendwie priorisiert, und dann habe ich die Information bekommen, dass ich in einem halben Jahr mit der Fertigstellung rechnen kann. Und wenn dann das IT-Produkt hochkam, war der Markt schon weiter. Heute arbeiten Entwickler und Businessleute engstens zusammen, idealerweise Tisch an Tisch.“

Mittlerweile wickelt Otto 80 Prozent seines Geschäfts online ab, hat Start-ups wie Mytoys zugekauft und das E-Commerce-Projekt Collins gegründet, eine Art lernende Shopping-Plattform für die digitale Generation. Nach Amazon sind die Hamburger der zweitgrößte Onlinehändler der Welt. In den sozialen Netzwerken startet der Konzern Kampagnen, die auch mal etwas überraschende Entwicklungen nehmen können. Als vor vier Jahren per Facebook ein neues Top-Model für die Website gesucht wurde, kam eine Mehrheit für einen Mann in Frauenkleidern zusammen, der dann auch akzeptiert wurde. Der Otto-Katalog war da sehr weit weg.

Wie aber bekommt ein Unternehmen wie Otto die Mitarbeiter, die es jetzt braucht? Jedenfalls nicht mit den früher üblichen Aufstiegsversprechen. „Die Frage nach der nächsten Karrierestufe ist gar nicht mehr der wichtigste Punkt“, sagt Hillebrand. Die junge Generation fragt sich eher: Wie komme ich in das nächste interessante Projekt rein? „Denen ist viel wichtiger, mit welchen Menschen sie zusammenarbeiten.“ Otto stellt gezielt Leute ein, die in der Szene einen guten Ruf genießen – wie Florian Heinemann, der von Rocket Internet kam, oder Tarek Müller, der an Collins beteiligt ist. Davon erhofft man sich eine Sogwirkung.

Der Bereich Business Intelligence, in dem bei Otto an neuen Ideen gebastelt wird, sitzt jetzt in einem luftigen Großraum mit kleinen Gesprächsinseln und großen futuristischen Ohrensesseln. Morgens gibt es eine Aufwärmrunde, für die auf einer Balustrade bunte Hütchen bereitstehen. Zwischen den Schreibtischen liegen Wasserpistolen und gelbe Plastiktiere. Nach dem Mittagessen sammelt sich die Truppe in einer schicken Kaffee-Lounge, die alle hier nur „das Herz“ nennen. Und natürlich gibt es auch einen Kicker. Das Ganze ist so anders als der Rest des Hauses, dass immer mal wieder interne Besuchergruppen neugierig durch die Räume schlendern.

Muss am Ende das ganze Unternehmen so ticken?

„Ja“, sagt Hillebrand.

Neue Konkurrenten, neue Kontakte mit Kunden, neue Mitarbeitertypen, die keine Karriere mehr machen wollen – es ist eine ganze Menge, was die erfolgsverwöhnte deutsche Wirtschaft beschäftigt.

Bisher betrachten nur ein Viertel der von Capital und Infront Befragten die Digitalisierung als „Sprungbrett für neue Geschäftsfelder“. Doch manchmal bemerkt man die Veränderung erst, wenn man schon mittendrin steckt. „Es herrscht immer noch die Hoffnung, dass die großen alten Marken reichen, um die Leute zu binden“, sagt Studienautor Neurohr. „Doch das könnte sich als trügerisch erweisen.“ Wem die ganzen Digital Units und kreativen Spielplätze am Ende helfen werden, ist noch nicht ausgemacht. Im Silicon Valley heißt es oft, dass mindestens 70 Prozent der Start-ups scheitern und nur der Rest eine Chance hat, sich durchzusetzen. Und doch scheint es besser, neue Dinge einfach auszuprobieren, statt weiterzumachen wie bisher.

Klöckner-Chef Rühl hat sich auf das Spiel eingelassen. Als sein Besuch beim Maschinenbauer Draxinger vorbei ist, läuft er Richtung Treppe. Durch eine große Scheibe können Besucher auf dem Weg aus dem Konferenzraum sehen, welche Werkzeuge und Maschinenteile aus den Stahlplatten entstehen. Rühl bleibt stehen und schaut interessiert hinunter in die Halle. Wieder etwas gelernt.