Die neue Seidenstraße der Chinesen: Das muss man wissen

Der Anfang der „Neuen Seidenstraße“ fiel beinahe unter den Tisch. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hielt im September 2013 in Kasachstan eine Rede. Darin beschwor er den Mythos der Seidenstraße herauf. Der Verweis erregte damals kaum Aufsehen. Aber in den folgenden Jahren und im sich zuspitzenden Handelskrieg mit den USA wurde klar: China macht die „Neue Seidenstraße“ zum Zentrum der neuen Außenpolitik.

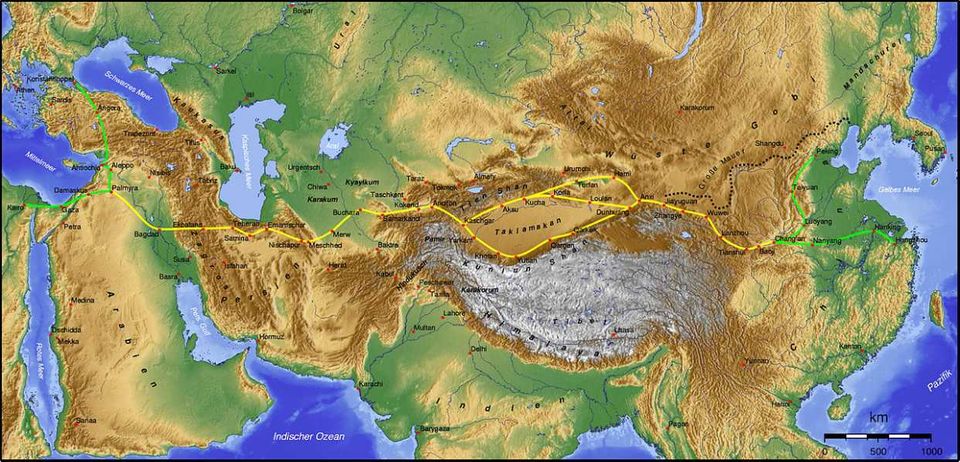

Die Seidenstraße war eine antike Handelsroute, die bis etwa zum 13. Jahrhundert Mitteleuropa mit China und Japan verband – oder andersherum, je nach Sichtweise. Auf dem Landweg oder zu Wasser wurden nicht nur Waren wie Seide und Gewürze, sondern auch Ideen über Tausende von Kilometern transportiert.

Auch dieses Mal sollen neue Transportkorridore die Infrastruktur zwischen Asien und Europa sowie Asien und Afrika verbessern. Zum Plan Beijings gehören transkontinentale Bahnstrecken, Containerhäfen und Pipelines. Dazu sollen bestehende Trassen ausgebaut und neue Verbindungen geschaffen werden. Offiziell heißt das Projekt „Belt and Road Initiative“ (Gürtel- und Straßeninitiative). Der chinesische Ausdruck für „Gürtel“ bezieht sich dabei laut „Guardian“ auf Überlandverbindungen, etwa von Xi'an nach Duisburg. Das Wort für „Straße“ meint in Wahrheit Schifffahrtsrouten. Die führen beispielsweise von der Hafenstadt Quanzhou durch den Suezkanal bis nach Venedig.

China wirbt nicht einfach um Zusammenarbeit. Die Volksrepublik stellt Partnerländern Investitionen und Entwicklungshilfen in Aussicht. Die Strategie zeigt Erfolg. „Nach chinesischen Angaben sind bislang mehr als 100 Länder in Chinas Projekt der 'Neuen Seidenstraße' eingebunden“, berichtete die ARD im April 2019. „Neben einigen osteuropäischen Ländern ist seit kurzem auch EU-Mitglied Italien Partnerland der 'Neuen Seidenstraße'.“ Italien ist das erste Land der G-7, das sich der Initiative angeschlossen hat.

Allerdings ist das Misstrauen gegen die chinesische Offensive groß. Der Verdacht: Beijing nutzt das milliardenschwere Megaprojekt, um sein Wirtschaftsmodell mit staatlicher Kontrolle und mangelnder Transparenz global zu verankern. Zudem sollen die Investitionen vorrangig chinesischen Firmen zugutekommen und ausländischen Partnern die Schuldenfalle drohen, wenn die (zu) großzügigen Krediten aus China nicht mehr bedient werden können. „Studien zeigen in der Tat, dass die Projekte vorrangig durch chinesische Firmen umgesetzt werden und mit einer Verschuldensproblematik für die jeweiligen Empfängerländer einhergehen“, warnte das Bundeswirtschaftsministerium im April 2019 vor der Seidenstraßen-Konferenz.

„Die neue Seidenstraße steht für freien Handel und für internationale Zusammenarbeit“, betonte Chinas Verkehrsminister Li Xiaopeng im Mai 2019 auf dem Weltverkehrsforum in Leipzig, wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hingegen warnte vor Blauäugigkeit. „Sollten einige Länder glauben, man kann mit den Chinesen clevere Geschäfte machen, werden sie sich wundern und irgendwann in Abhängigkeiten aufwachen“, sagte Maas laut Medienberichten im März 2019 der „Welt am Sonntag“. Auf Twitter forderte er: „In China werden Zukunftstechnologien auch zur Kontrolle der Bürger eingesetzt und in den USA sind sie auch Mittel zur Profitmaximierung. Wir Europäer müssen über unsere Werte reden: Aus Innovation entsteht Aufstieg und aus Aufstieg entsteht Gerechtigkeit.“