Gleich drei Staats- und Regierungschefs der Region Südostasien geben sich diese Woche im Kanzleramt und in Schloss Bellevue die Klinke in die Hand. Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch Staatschef Ferdinand Marcos Jr. von den Philippinen und Thailands Ministerpräsident Srettha Tavisin machen ihre Aufwartung. Alle vertreten aufstrebende Technologie-Standorte und werben im Fahrwasser der geopolitischen Krisen um Auslandsinvestitionen. „Der Indopazifik-Raum ist von großer Bedeutung für Deutschland“, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Termin mit Anwar. „Wir wollen die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit intensiv vertiefen.“

In der „Derisking“-Strategie westlicher Industrienationen – mit der übermäßige Abhängigkeiten von China als Lieferant und Abnehmer reduziert werden sollen – spielen die Nachbarländer der Volksrepublik eine Schlüsselrolle. Das gilt vergleichbar für Taiwan, der weltweiten Hochburg der Chipproduktion, gegen die Chinas Drohungen nicht nachlassen. Gerade die für Zukunftstechnologien so unabdingbare Branche zeigt, wie sich seit einiger Zeit schon die Aufmerksamkeit auf die Profiteure der Strategie verschiebt. Für Partner wie Malaysia, Indonesien, Singapur, Vietnam und die Philippinen bieten sich Wachstumschancen – nach denen sie in der umkämpften Chipbranche bereits greifen.

Drehscheibe Malaysia: zur Vermeidung von US-Sanktionen?

In Malaysia ist ein wahrer Run zu beobachten: Neben chinesischen Unternehmen kommen koreanische, japanische und westliche Chiphersteller in die Provinz Penang. Hintergrund ist der Technologiekrieg zwischen den USA und China: Hersteller von Zubehör für die Chipproduktion können ihre Spitzentechnologie wegen US-Auflagen nicht mehr nach China liefern, beziehen von dort aber selbst Komponenten, erklärt ein Branchenkenner. Daher üben sie Druck auf chinesische Zulieferer aus, in andere „neutrale“ Länder zu expandieren.

So erlangt die gesamte Region mit 700 Millionen Einwohnern an der Schwelle zu China eine neue geostrategische Bedeutung – sowohl für US-Interessen im Indopazifik-Raum, als auch für europäische Industriezweige, die ihre Versorgung mit Zukunftstechnik für grüne Energien oder Mobilität sicherstellen müssen.

Malaysias Premier hat zum Ziel, die instabile Wirtschaft durch Auslandsinvestitionen zu stärken – und will dies mit guten Beziehungen zum Westen erreichen, ohne China dabei als Verbündeten zu verprellen. Schließlich sagte Staatspräsident Xi Jinping 2023 dem Land mehr als 35 Mrd. Dollar zu. Zugleich bringt sich das vor Jahren schon einmal als „Silicon Valley des Ostens“ gehandelte Malaysia nun als williger Ausweichstandort für internationale Konzerne in Stellung, die China nicht den Rücken kehren wollen („Decoupling“), aber ihre Lieferketten wegen internationaler Spannungen mehrgleisig absichern wollen: auch „China plus-Strategie“ genannt.

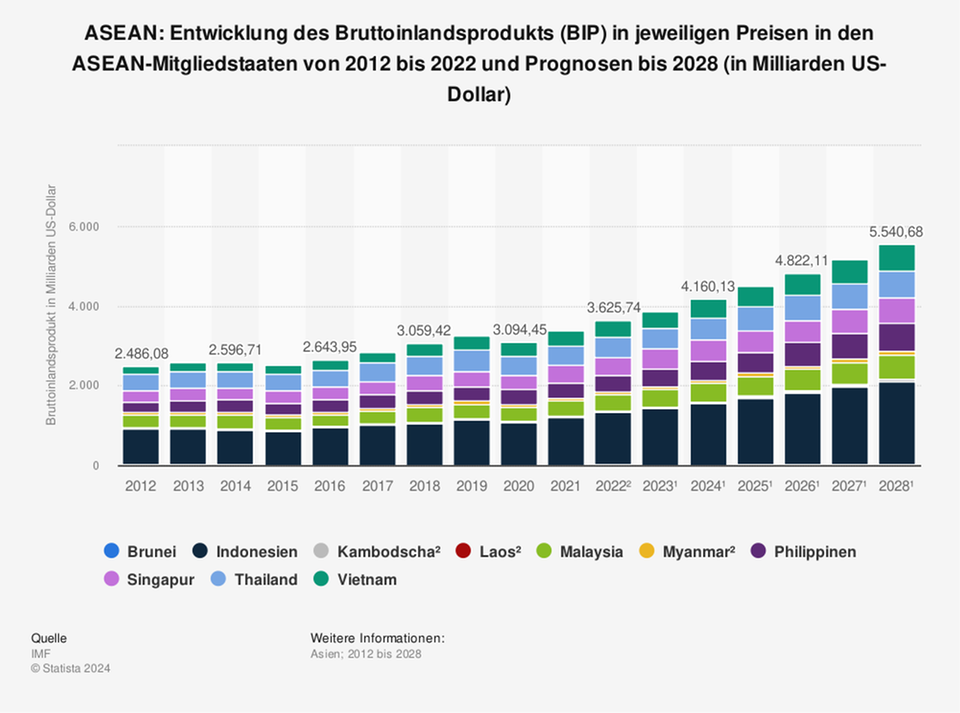

In Malaysia zog die Region Penang 2023 rund 12,8 Mrd. Dollar Investitionen an, so die örtliche Behörde. Die Branche berichtet von Dutzenden Neuansiedlungen in der nördlichen Provinz seit 18 Monaten, darunter chinesische Firmen wie xFusion, die US-Anbieter Micron Technology (1 Mrd. Dollar angekündigte Investitionen) und Intel sowie europäische Wettbewerber wie AMS Osram aus der Schweiz und AT&S aus Österreich. Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon hat in Malaysia bereits mehr Beschäftigte als in Deutschland und will – wie Intel auch – weitere 7 Mrd. Dollar dort investieren.

Malaysia war bisher nicht als Zukunftsort der Chipherstellung bekannt. Wohl ließen Unternehmen Teile dort zusammenbauen, testen und verpacken. Doch gerade Advanced Packaging-Techniken, bei der aus mehreren Chiplets Bausteine zusammengesetzt oder Wafer-Chips in Gehäuse gepackt werden, gewinnen in KI-Anwendungen oder vernetzter Automobiltechik an Bedeutung. Zugleich schraubt die Regierung die Ambitionen im Bereich von Highend-Halbleitern nach oben. Sie will mit technischen Automatisierungssprüngen mithalten und davon profitieren. Laut „Financial Times“ ist das Land bereits der sechstgrößte Chipexporteur und stellt 20 Prozent der US-Importe.

Singapur und Vietnam buhlen um Firmen

Bisher konzentrieren sich laut Fachkreisen knapp 60 Prozent der angesagten „Assembly, Packaging and Testing“-Prozesse (APT) in Taiwan. Das verändert sich aktuell. So berichtete „Business Korea“ im Januar, Singapur habe Vergünstigungen für Land, Wasser, Strom und Beschäftigte sowie Steuer- und Subventionsanreize vorgeschlagen, um eine Megafabrik des taiwanischen Marktführers TSMC und der Tochter Vanguard International Semiconductor (VIS) anzulocken. Laut „Nikkei Asia-News“ planen TSMC/VIS eine 2 Mrd.-Dollar-Investition zum Bau einer Chipfabrik für Autobauer – jenseits ihres Engagements in Japan, den USA und Deutschland.

Auch UMC aus Taiwan, der viertgrößte Hersteller der Welt, plant Berichten zufolge ein neues Werk in Singapur. Der drittgrößte Branchenriese, Globalfoundries aus den USA, stellte bereits vergangenen September ein 5-Mrd.-Dollar-Projekt fertig, während Micron, STM oder AMD in kleinerem Maßstab präsent sind.

Zu den Trümpfen der aufstrebenden südostasiatischen Chipstandorte wird das große Angebot an jungen Talenten gerechnet – südostasiatische Universitäten produzieren gerade eine große Anzahl von Chipspezialisten mit Master- und Doktorabschlüssen. Darunter auch Vietnam, das anders als Malaysia oder Singapur noch kein komplettes „Halbleiter-Ökosystem“ besitzt.

Dem kommunistischen Ministerpräsidenten Pham Minh Chinh soll Nvidia-Chef Jensen Huang vergangenen Dezember versprochen haben, Vietnam zur zweiten Heimat des Konzerns zu machen. Die Regierung will nach Branchenberichten bis 2030 die erste Produktionsstätte für Halbleiter-Endprodukte einweihen und dafür Anreize geben. Intel und Renesas aus Japan (früher Hitachi) sowie Samsung (Südkorea) unterhalten schon Montagewerke. Zu einigen Dutzend Halbleiterherstellern könnten viele weitere aus den USA hinzukommen, heißt es von dort, wenn Vietnam ein besseres Angebot an grüner Energie hätte.

Thailand und Philippinen als vielversprechende Standorte

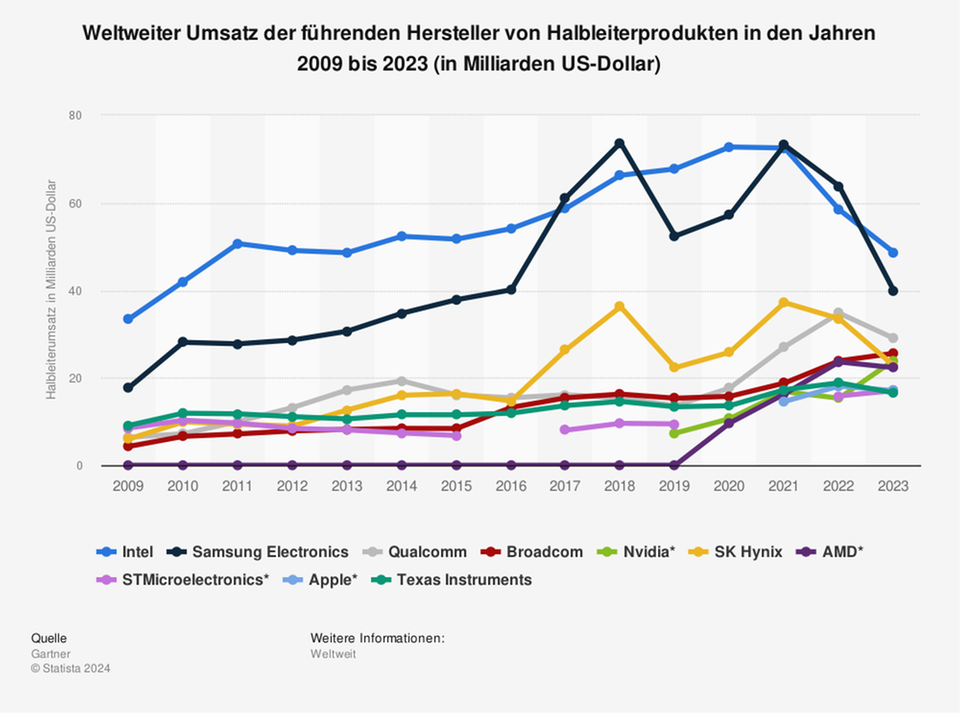

Zusammen kamen die Mitglieder der Wirtschaftsgemeinschaft südostasiatischer Länder (Asean) schon 2022 in der Halbleiter-Lieferkette auf einen globalen Exportanteil von mehr als 22 Prozent, so eine Studie von EY. In den Bereichen Entwicklung, Design und Software sowie im Backend-Manufacturing wird darin auch Thailand als vielversprechender Standort genannt.

Thailands Regierung bemüht sich seit einiger Zeit, die Halbleiterindustrie mit Steuerrabatten in Verbindung mit lokalen Ausgaben für Forschung und Entwicklung anzuziehen. Südkoreas Halbleiterriese Samsung unterhält bereits sechs Werke in dem Land. Für elektronische Produkte und Komponenten ist Thailand bereits ein begehrter Standort, und neben Samsung lassen vor allem japanische Konzerne wie Sony, Toshiba oder Kyocera dort Chips fertigen, während auch westliche Vertreter wie NXP und die US-Anbieter Western Digital und Microchip Technology vor Ort sind.

Nicht zu unterschätzen ist auch die philippinische Elektronikindustrie, die nach dem Willen der Regierung ebenfalls von dem globalen Nachfrageüberhang nach Chips profitieren soll. Vor der Coronakrise spielte die Industrie eine zentrale Rolle als Wachstumsmotor und Exporttreiber. Gemäß Branchenverband (SEIPI) zählen 73 Prozent der Industrie zur Halbleiterbranche. Auch hier haben sich Unternehmen stark auf das Packaging von Halbleiterprodukten spezialisiert. Infineon ist mit einer Backend-Fertigungsstätte vertreten, die der Konzern gerade an den führenden Auftragsfertiger ASE abgibt.

Der Inselstaat orientiert sich seit dem Amtsantritt von Präsident Marcos Junior vor knapp zwei Jahren weg von China und hin zum Westen. Die USA gaben im November eine neue Partnerschaft mit den Philippinen zur Entwicklung gemeinsamer Interessen in der Chipproduktion bekannt. Auch die Europäische Union (EU) unterhält zahlreiche Partnerschaftsabkommen in der Region und will bis 2027 Mittel in Höhe von 10 Mrd. Euro für Investitionen im Asean-Verbund bereitstellen. An einem Freihandelsabkommen mit Thailand, Malaysia und den Philippinen sowie mit dem rohstoffreichen Indonesien wird aber noch gearbeitet – die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Die asiatischen Partner wünschen, dass die EU in Umfang und Geltungsbereich stärker auf ihre Vorstellungen eingeht.