Er ist für die deutsche Binnenschiffahrt unverzichtbar: 80 Prozent ihrer Fracht wird auf dem Rhein transportiert. Daher sind die Pegelstände von größter Wichtigkeit für die deutsche Wirtschaft – auch weil große Binnenschiffe nur wenige alternative Wasserstraßen befahren können. Nun wird der Pegel an einer wichtigen Messmarke in den nächsten Tagen auf einen hochkritischen Punkt fallen.

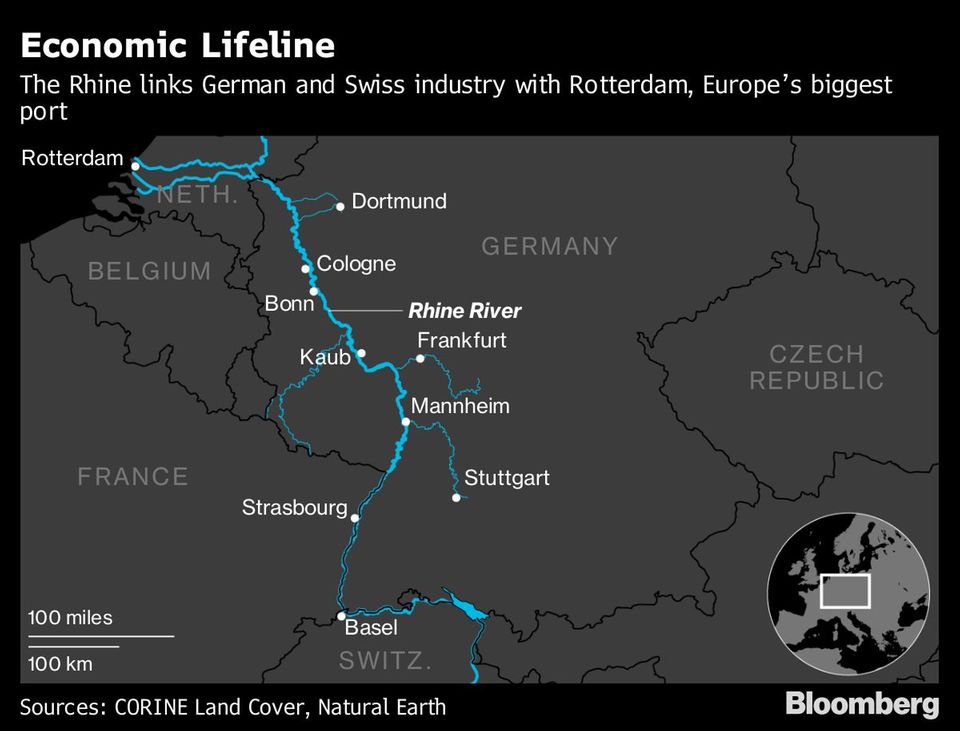

Wegen des Niedrigwassers wird der Rhein an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Deutschland voraussichtlich unpassierbar werden. Der Transport von Gütern für die Energieversorgung und anderen Industriegütern steht auf dem Spiel. Nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes wird der Pegel Kaub bei Koblenz westlich von Frankfurt am 12. August voraussichtlich auf die kritische Tiefe von 40 Zentimetern sinken. Bei diesem Stand können die meisten Lastkähne, die Diesel oder Kohle transportieren, eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas nicht mehr befahren. Am Tag darauf soll der Pegel weiter sinken: bis auf 37 Zentimeter.

Sowieso sieht Europa sich mit der schlimmsten Energiekrise seit Jahrzehnten konfrontiert. Moskau drosselt die Erdgaslieferungen, regionale Spannungen sind nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hoch. Die Gaspreise gehen durch die Decke und Unternehmen weichen vermehrt auf Erdöl und Kohle aus. Die Energiekrise belastet die Konjunktur, treibt die Produktionskosten in die Höhe und bringt einige der größten Volkswirtschaften des Kontinents an den Rand der Rezession.

BASF und Thyssenkrupp auf Route angewiesen

Zwar werden einige Güterschiffe den Rhein auch bei Kaub noch befahren können. Doch der dramatisch sinkende Pegel macht deutlich, wie die Auswirkungen der Klimakrise die heimischen Energieprobleme verschärft. Mitte der Woche kletterten die deutschen Referenzpreise für Strom auf einen neuen Rekordwert. Und auch die europäischen Erdgas- und Kohle-Futures sind kräftig angestiegen.

Auf einer Strecke von rund 1300 Kilometern windet sich der Rhein von seiner Quelle hoch in den Schweizer Alpen durch einige der wichtigsten Industriegebiete Europas, bevor er bei Rotterdam in die Nordsee mündet. Die Binnenschiffahrt nutzt ihn für den Transport lebenswichtiger Güter: Zu den Unternehmen, die auf den Fluss angewiesen sind, zählen der Chemieriese BASF genauso wie der Stahlkonzern Thyssenkrupp.

Große Industrieanlagen werden auf diesem Weg mit Brennstoffen und Rohmaterialien versorgt. „Wenn der Pegel in Kaub in den nächsten zwei Wochen auf 35 bis 55 Zentimeter sinkt, werden einige Schiffe den Rhein überhaupt nicht mehr passieren können“, erklärte BASF am Mittwoch, „andere werden mit geringerer Ladung fahren.“

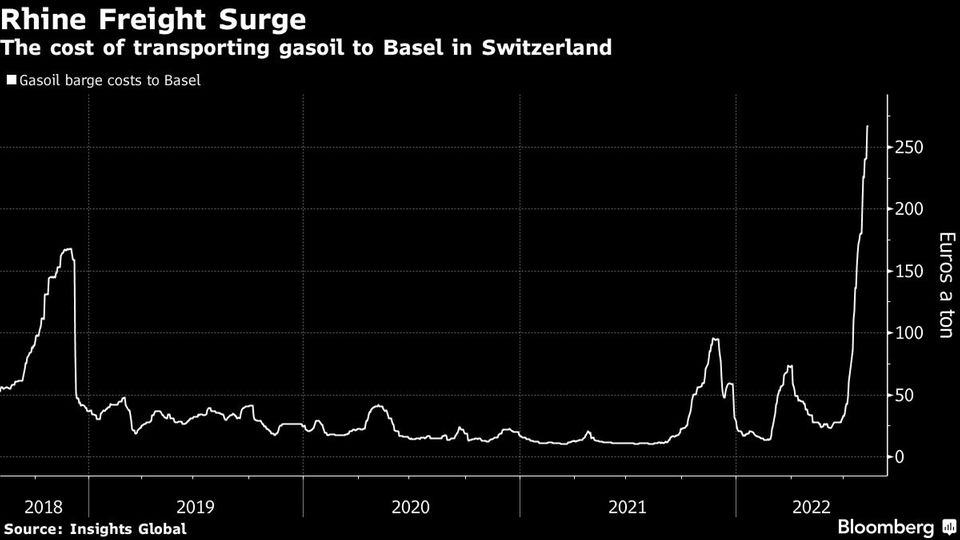

Der bisherige Tiefststand geht auf das Jahr 2018 zurück. In diesem Dürresommer führte der Fluss schon im Juli unterdurchschnittlich wenig Wasser. Ein Warnsignal auch für Ökonomen. Die Schneefälle des letzten Winters waren unterdurchschnittlich, so der Eidgenössische Wetterdienst der Schweiz. Das und der anhaltende Gletscherschwund bedeuteten, dass die Wasserstraße höchstwahrscheinlich auf Krisenniveau sinken werde. Der Rhein speist sich aus einer Mischung von Gletscherwasser und Regen, aber die Mengen aus den Gletschern sind in den letzten Jahren rückläufig, denn durch den Klimawandel schmilzt in den Sommermonaten mehr Eis als sich im Winter bildet.

Nun gefährden die Folgen und die anhaltende Dürre die Kontinuität der Binnenschifffahrt. Wenn der Pegel bei Kaub auf 40 Zentimeter oder weniger sinkt, wird die Schifffahrt für die meisten Kähne unwirtschaftlich, gibt die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Deutschland zu Bedenken. Das bedeutet: Die meisten Transporte kommen jenseits des Grenzwertes zum Erliegen.

Pegel schränkt Ladekapazitäten ein

An der besonders kritischen Marke Kaub, die als Richtpegel zur Beurteilung der Fahrwassertiefen gilt, passierten Lastkähne bislang noch ohne Probleme. Ein Beamter des Wasserstraßenamtes (WSA) ging davon aus, dass die Schiffe so lange fahren, bis der Pegel dort um weitere 20 Zentimeter unter den aktuellen Stand abfällt. Am Donnerstag zeigte er noch 47 Zentimeter an. Die Fahrrinnentiefe betrug dort 1,59 Meter, so niedrig wie an keinem anderen Abschnitt des Mittel- und Niederrheins. In Mainz, am nördlichen Ende des Oberrheins, wurde eine Fahrrinnentiefe von 1,85 Metern gemessen. Am Übergang vom Mittel- zum Niederrhein waren es 2,05 Meter.

Bei Duisburg in der Nähe von Köln, wo der Pegel zuletzt 172 Zentimeter betrug, gelten 150 Zentimeter als Schwelle, ab der Lastkähne zum Transport von Gütern wie Kokskohle und Eisenerz unwirtschaftlich werden. Der gemessene Wasserstand ist nicht die tatsächliche Tiefe des Flusses, sondern eine Kennzahl für die Schiffbarkeit. Zu Behinderungen kam es bereits seit Wochen, da das Niedrigwasser die Ladekapazität der Binnenschiffe einschränkt. Bei niedrigen Ständen können sie weniger Fracht befördern und müssen öfter fahren.

Der Preis für die Beförderung von Treibstoff nach Basel in der Schweiz liegt nach Daten von Insights Global aktuell bei 267 Euro (276 US-Dollar) pro Tonne, verglichen mit etwa 25 Euro pro Tonne noch Anfang Juni.

Umstieg auf Straße und Schiene kaum möglich

Das Niedrigwasser könnte auch Energieversorgern wie EnBW und Uniper Kopfzerbrechen bereiten. Uniper hat vor kurzem ein milliardenschweres Rettungspaket von der Bundesregierung erhalten, um einen Zusammenbruch seines Energienetzes zu verhindern.

Großkraftwerk Mannheim, der Betreiber eines der größten Kohlekraftwerke im Land, bestätigte zwar eingeschränkte Lieferungen. Es werde aber genügend Kohle in der Anlage gelagert, um die Stromerzeugung für mehrere Wochen aufrechtzuerhalten.

Die Wasserbehörden gehen davon aus, dass das für diese Jahreszeit außergewöhnlich niedrige Niveau weiter andauern wird. Aber ein Umstieg auf die Straße oder Schiene ist für Unternehmen, Fabriken und Kraftwerke derzeit keine Alternative. Diese Verkehrsträger sind noch erheblich knapper und teurer, was die Gewinnspannen weiter schmälert.

Viele Unternehmen fragen wegen gestörter Lieferketten verstärkt Transportkapazitäten nach, um ihre Lager zu füllen. Was Kohle betrifft, so ist Jürgen Osterhage, der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Kohleimporteure sehr deutlich: „Die Bahnkapazitäten reichen nicht aus, um die fehlenden Binnenschiffe zu kompensieren.“

Weitere Artikel dieser Art finden Sie auf Bloomberg.com.

©2022 Bloomberg L.P.