Björn Lomborg ist Direktor des Copenhagen Consensus Center und lehrt als außerordentlicher Professor an der Copenhagen Business School. Er schrieb Bestseller wie „Apocalypse No!“ oder „Cool it!“. Sein neues Buch ist „How Much have Global Problems Cost the World?: A Scorecard From 1900 To 2050”.

Werden wir im Jahr 2050 besser leben als unsere Vorfahren im Jahr 1900? Björn Lomborg hat einen neuen Weg zur Vergleichbarkeit globaler Probleme gesucht. Zusammen mit 21 renommierten Ökonomen hat er eine Scorecard entwickelt, die 150 Jahre umfasst. „Unsere Idee war, den Schaden von zehn wichtigen Problemen – wie Gesundheit, Bildung, Luftverschmutzung und Klimawandel – auf einer Vergleichsskala zu messen, ohne eine Sichtweise stärker zu gewichten als die andere“, schrieb Lomborg im ersten Teil dieser Analyse. Im zweiten Teil gibt er einen Überblick über weitere Themen, die unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen.

Gleichberechtigung

Im Jahr 2012 kosteten die niedrigeren Einkommen von Frauen und ihre Ausgrenzung vom Arbeitsleben die Weltwirtschaft sieben Prozent des BIP – der Unterschied zwischen Boom und Krise. Wie haben wir diese Zahl ermittelt? Wir haben untersucht, wie groß der Beitrag von Frauen zum BIP gewesen wäre, wenn sie so viel wie Männer und mit gleicher Bezahlung gearbeitet hätten. Derzeit verdienen Frauen nur 60 Prozent von dem, was Männer erhalten, und stellen nur 40 Prozent des Arbeitskräftepotenzials – eine deutliche Verbesserung gegenüber den 17 Prozent im Jahr 1900, aber immer noch weit entfernt von einer Geschlechterparität. Auch im Jahr 2050 wird das Geschlechterverhältnis nicht ausgeglichen sein, und Frauen werden immer noch 30 Prozent weniger verdienen als Männer.

Unsere Untersuchung bestätigt, dass die Ursachen dieser Geschlechterdynamik teilweise auf persönlichen Entscheidungen und nicht auf Diskriminierung beruhen. Die Verluste aufgrund der Geschlechterungleichheit lagen im Jahr 1900 bei immerhin 17 Prozent des BIP. Heute ist der Verlust viel geringer, aber mit sieben Prozent des globalen BIP immer noch erheblich. Realistische Schätzungen für 2050 gehen von einem Verlust von vier Prozent für die Weltwirtschaft aus.

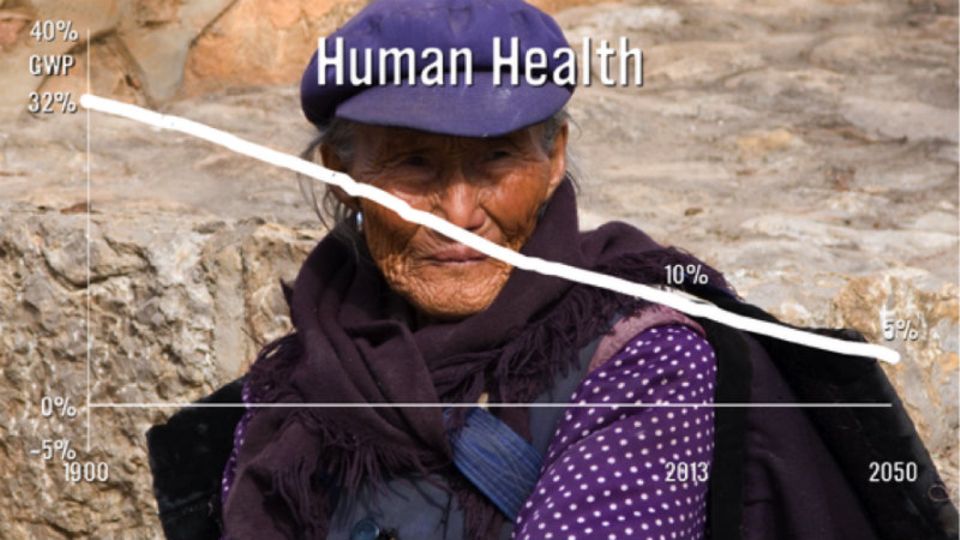

Gesundheit

Die Menschheit hat große Fortschritte in der Gesundheitsversorgung gemacht. Wirtschaftlich betrachtet lagen die Kosten für die schlechte Gesundheitslage zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei erschreckenden 32 Prozent des globalen BIP. Heute sind sie auf etwa zehn Prozent gesunken, und bis 2050 werden sie sich halbieren.

Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass wir alle weit länger leben. Im Jahr 1900 lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei 32 Jahren; heute sind es 69 Jahre und 2050 werden es 76 Jahre sein. Die Medizin macht so rasche Fortschritte, dass sich unsere Lebenserwartung für jeden Monat, den wir leben, um eine Woche erhöht.

Der größte Faktor bei der Verbesserung der Gesundheitslage ist der Rückgang der Kindersterblichkeit. 1970 wurden nur etwa fünf Prozent der Kinder gegen Krankheiten wie Masern, Keuchhusten und Kinderlähmung geimpft. Im Jahr 2000 waren es 85 Prozent, was etwa drei Millionen Leben pro Jahr rettet. Immer noch hoch ist die Kindersterblichkeit in Sub-Sahara-Afrika. Allerdings betrug die Kindersterblichkeitsrate in dieser Region im Jahr 2008 nur ein Drittel der Rate Liverpools im Jahr 1870, obwohl die englische Stadt damals reicher war als Afrika heute ist. Insgesamt dürfte die Kindersterblichkeit bis 2050 um weitere 50 Prozent sinken.

Unterernährung

Hunger ist eines der ältesten Leiden der Menschheit und eines der sichtbarsten Zeichen von Armut. Eine bessere Ernährung ist mit einer höheren Produktivität verbunden: Besser ernährte Menschen sind produktivere Arbeiter, und besser ernährte Kinder entwickeln höhere kognitive Fähigkeiten, die zu einer höheren Produktivität als Erwachsene führen.

Die gute Nachricht ist, dass der Hunger abnimmt. Wie die Grafik oben zeigt, haben sich die Kosten der Mangelernährung von elf Prozent des BIP im Jahr 1900 auf sechs Prozent heute fast halbiert und sollten bis 2050 auf fünf Prozent fallen. Wir haben als Maßstab für diesen Fortschritt die durchschnittliche Größe von männlichen Erwachsenen genommen. In den Entwicklungsländern ist sie von 164 Zentimetern auf 168 Zentimeter gestiegen. Forscher schätzen, dass selbst diese kleine Erhöhung bedeutet, dass jedes Jahr 1,5 Millionen weniger Kinder an Unterernährung sterben.

Handelsbarrieren

Die meisten Menschen würden den freien Handel nicht zu den wichtigsten humanitären Anliegen zählen. Tatsache ist aber, dass die Wahl zwischen dem Aufbau von Handelsschranken und der Liberalisierung des Handels eine Volkswirtschaft stark beeinflusst. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Liberalisierung enorme Wirkung auf die Linderung von Armut hatte. Zum Beispiel hat das vom Handel getriebene Wachstum in China eine erhebliche Rolle dabei gespielt, dass in den letzten 30 Jahren 680 Millionen Menschen der Armut entkommen konnten.

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war der Handel relativ frei – die Gesamtkosten von Handelsbeschränkungen lagen vielleicht bei drei bis vier Prozent des BIP. Während der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre nahmen die Handelsbarrieren stark zu und die Kosten stiegen sprunghaft auf mehr als zehn Prozent des BIP.

Seitdem hat sich der freie Handel vor allem in der entwickelten Welt erholt und die Kosten der Barrieren sind auf zwei Prozent des BIP gefallen. Die Entwicklungsländer sind beim Abbau von Handelsschranken viel langsamer. In Zahlen ausgedrückt sind das heute Kosten von vier Prozent des BIP für diese Regionen. Ein freierer Handel würde dazu beitragen, unsere jährlichen Verluste in Zukunft auf 2,4 Prozent des globalen BIP zu verringern. Doch wenn wir uns nicht stärker für einen freieren Handel einsetzen, könnten die globalen Kosten auf bis zu sechs Prozent des BIP klettern. Unsere Forschungsergebnisse zeigen auch, dass für mehr als die Hälfte der Kosten von Handelshemmnissen in Entwicklungsländern die dort betriebene Politik verantwortlich ist.

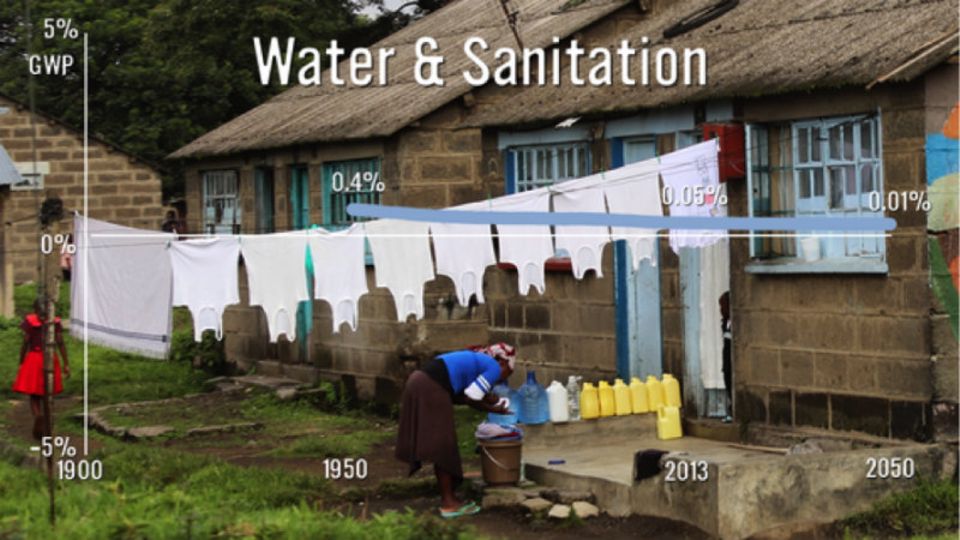

Wasser & sanitäre Anlagen

Erkrankungen aufgrund von verseuchtem Wasser, fehlender Kanalisation und schlechter Hygiene sind im Durchschnitt jedes Jahr für sechs bis sieben Prozent der Todesfälle in Entwicklungsländern verantwortlich. Allerdings könnten viele Maßnahmen wie die Bereitstellung von öffentlichen Zapfhähnen und Handpumpen, von Haushaltsfiltern und dezentralen Kläranlagen heutzutage zu geringen Kosten realisiert werden. Die Instrumente werden aber zu wenig genutzt.

Trotzdem ist die Sterblichkeitsrate in Entwicklungsländern im Zusammenhang mit Wasser- und Abwasserproblemen je 1000 Einwohner von 1,5 im Jahr 1950 auf heute 0,4 gesunken und sollte bis Mitte des Jahrhunderts auf 0,2 fallen. Doch bleiben die absoluten Zahlen hoch: Im Jahr 2050 werden es wahrscheinlich – hauptsächlich in Sub-Sahara-Afrika – immer noch rund 1,7 Millionen Todesfälle sein. Heute sind es 2,3 Millionen, 1950 waren es bei einer viel geringeren Bevölkerung noch 2,7 Millionen. Das ist ein großer Fortschritt, aber es bleibt noch viel zu tun.

Wenn man die Auswirkungen der schlechten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in wirtschaftlicher Hinsicht misst, geht es nicht nur um Krankheit und Tod. In diesem Jahr waren Menschen – vor allem Frauen – 74 Milliarden Stunden mit Wasserholen beschäftigt: Das ist ein Drittel der weltweiten Kosten für die Wasserver- und -entsorgung. In den Entwicklungsländern hat sich der wirtschaftliche Verlust bereits von rund zwei Prozent des BIP im Jahr 1950 auf 0,13 Prozent im Jahr 2013 verringert. Mitte des Jahrhunderts werden die Verluste auf nur noch 0,02 Prozent sinken.

Hier geht es zu Teil eins von Die Welt bis zum Jahr 2050