Björn Lomborg ist ein dänischer Wissenschaftler, der das Copenhagen Consensus Center leitet. Gemeinsam mit hochkarätigen Ökonomen werden dort bestimmte Menschheitsprobleme einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen. Die Ergebnisse werden kontrovers diskutiert. Das Fachmagazin Foreign Policy führte Lomborg 2012 auf Platz 58 der „Top 100 Global Thinkers“

Werden wir im Jahr 2050 besser leben als unsere Vorfahren im Jahr 1900? Die Diskussion über den Zustand der Welt – und ob die Dinge besser oder schlechter werden – ist nicht neu. Wissenschaftler und Philosophen debattieren seit Jahrhunderten über dieses Thema. Von Thomas Malthus bis zu Die Grenzen des Wachstums haben Pessimisten ihre Ansicht über eine Zukunft geäußert, die von Überbevölkerung, Hunger und erschöpften Ressourcen verdüstert wird. Die Optimisten hingegen versuchen, ihnen zu versichern, dass alles gut wird. Die pessimistische Sicht hat sich weitgehend als einflussreicher erwiesen und bestimmt den Ton der Umwelt- und Politikdebatten.

Aber anstatt einzelne Anekdoten herauszupicken und sie zu einer übergreifenden Erzählung zusammenzufügen, sollten wir einen neuen Weg finden, um globale Probleme zu vergleichen. Zusammen mit 21 der weltweit führenden Ökonomen habe ich versucht, genau das zu tun: nämlich mit der Entwicklung einer Scorecard, die 150 Jahre umfasst. Unsere Idee war, den Schaden von zehn wichtigen Problemen – wie Gesundheit, Bildung, Luftverschmutzung und Klimawandel – auf einer Vergleichsskala zu messen, ohne eine Sichtweise stärker zu gewichten als die andere.

Unter Einsatz von klassischen ökonomischen Indikatoren wie Todesfälle und Gesundheitsbeeinträchtigungen und unter Berücksichtigung von Faktoren wie entgangene Gewinne durch Analphabetismus und gestiegene Hurrikanschäden durch die globale Erwärmung ermittelten die Ökonomen die Kosten unserer Probleme für jedes Jahr von 1900 bis 2013 und machten dann Prognosen bis 2050. Um die Größe des Problems abzuschätzen, verglichen sie dann die Herausforderung mit den Ressourcen, die zur Lösung zur Verfügung stehen. Damit kann die Größe des Problems in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausgedrückt werden.

Punktsieg für Optimisten

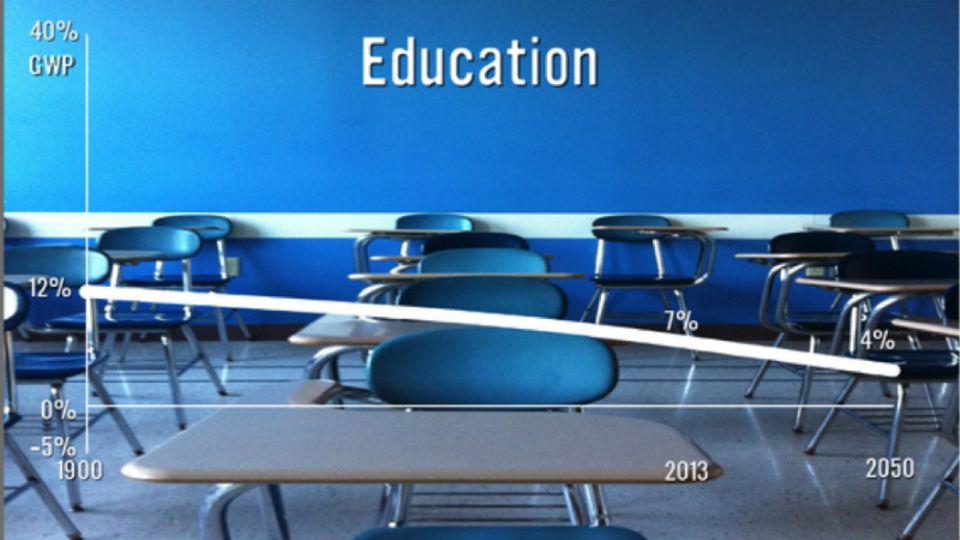

Nehmen wir zum Beispiel das Thema Bildung. Im Jahr 1900 waren 70 Prozent der Weltbevölkerung Analphabeten. Wie groß war dieses Problem? Schätzungen zeigen, dass die Welt inflationsbereinigt um 240 Mrd. US-Dollar – das entspricht etwa 12 Prozent des damaligen globalen BIP – reicher gewesen wäre, wenn im Jahr 1900 jeder hätte lesen und schreiben können. Im Jahr 1900 kostete das globale Problem des Analphabetismus also 12 Prozent des BIP.

Was zeigt diese Forschung? Weder die Pessimisten noch die Optimisten haben völlig recht. Aber die Optimisten gewinnen auf jeden Fall nach Punkten, da die meisten Indikatoren in die richtige Richtung gehen (die Grafiken unten zeigen: je höher der Prozentsatz des BIP, desto größer das Problem). Es geht nicht darum, die ernsten Themen herunterzuspielen, mit der große Teile der Welt, vor allem in Entwicklungsländern, immer noch konfrontiert sind. Aber insgesamt können wir mit der Panikmache aufhören. Generell werden die Dinge besser

Und die Ergebnisse zeigen uns, wo die wesentlichen Herausforderungen für ein besseres 2050 liegen. Wir sollten uns nicht von reißerischen Geschichten oder lauten Interessensgruppen leiten lassen, sondern von objektiven Einschätzungen dessen, wo wir am meisten Gutes bewirken können.

Hier eine Auswahl unserer Ergebnisse:

Luftverschmutzung

Überraschend ist vielleicht, dass das größte Umweltproblem auf der Welt nicht der Klimawandel ist, sondern die Luftverschmutzung in Innenräumen. Insgesamt kosteten die Auswirkungen der Luftverschmutzung in Innenräumen fast doppelt so viele Menschen das Leben wie alle Kriege des 20. Jahrhunderts zusammen – nämlich 260 Millionen. Die Luftverschmutzung im Inneren von Gebäuden ist fast viermal höher als im Freien. Die Grafik oben zeigt sowohl die verheerenden Folgen als auch den erheblichen Rückgang dieser Art von Luftverschmutzung.

Die meisten Todesfälle, die der Luftverschmutzung in Häusern zuzurechnen sind, werden von Menschen in Entwicklungsländern verursacht, die mit Viehmist und Zweigen heizen und kochen. Zwar tötet die Innenraum-Luftverschmutzung immer noch drei Millionen Menschen pro Jahr, doch sauberere Brennstoffe und eine Reduzierung der Armut haben die Auswirkungen verringert. Heute kostet das die Welt sechs Prozent des globalen BIP gegenüber 23 Prozent im Jahr 1900; bis 2050 werden es vier Prozent sein. Insgesamt hat sich das Risiko um das Achtfache reduziert und wird um weitere 70 Prozent bis Mitte des Jahrhunderts zurückgehen.

Bewaffnete Konflikte

Gewaltsame Konflikte sind unglaublich teuer. Militärische Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert kosteten durchschnittlich etwa fünf Prozent des BIP pro Jahr, wobei die beiden Weltkriege etwa 20 Prozent beziehungsweise 40 Prozent des Welt-BIP kosteten. Heute sind die Kosten von Konflikten auf etwa 1,7 Prozent gesunken, und selbst pessimistische Prognosen gehen nur von einem kleinen Aufwärtstrend auf 1,8 Prozent bis zum Jahr 2050 aus. Optimistischeren Schätzungen zufolge ist eine weitere Abnahme auf 1,6 Prozent zu erwarten.

Bei der Annahme des Friedensnobelpreises 2009 stellte Präsident Barack Obama fest: „Wir müssen zunächst eine harte Wahrheit anerkennen: Wir werden gewaltsame Konflikte zu unseren Lebzeiten nicht ausrotten.“ Allerdings zeigen die Daten, dass wir viel erreicht haben, da wir die hohen Militärausgaben des 20. Jahrhunderts in eine anscheinend dauerhafte Friedensdividende verwandeln konnten.

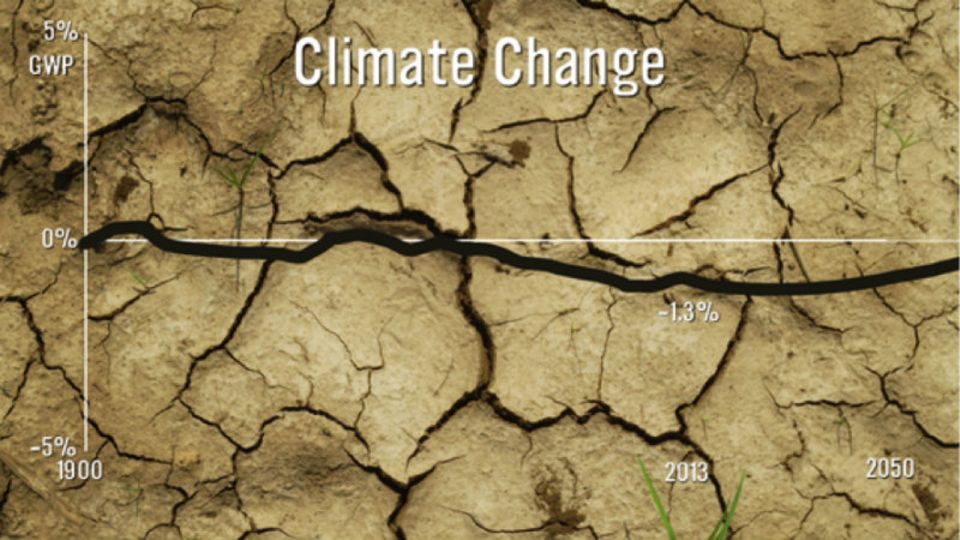

Klimawandel

Der Klimawandel ist auf lange Sicht ein Problem; doch eine verblüffende Erkenntnis ist, dass wir daraus bis Mitte des Jahrhunderts einen Nettonutzen ziehen, wie die Grafik oben zeigt. (Negative Kosten sind vorteihaft.)

Aber warum sollte der Klimawandel nützlich sein? Erhöhte Konzentrationen von Kohlendioxid wirken als Dünger und fördern die Landwirtschaft. Das hat einen positiven Effekt von bis zu 0,8 Prozent auf das globale BIP. Eine moderate Erwärmung verhindert überdies mehr Todesfälle wegen Kälte als es zusätzliche Todesfälle durch Hitze gibt. Außerdem sinken die Heizkosten dadurch mehr als die Ausgaben für Kühlung steigen – das macht etwa 0,4 Prozent des BIP aus.

Insgesamt hat die Erwärmung in fast allen Jahren zwischen 1900 und 2050 einen Nettonutzen. Seit 1900 steigen die Vorteile und werden ihr Maximum von etwa 1,5 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2025 erreichen. Allerdings wird die globale Erwärmung ab dem Jahr 2070 aufgrund steigender Temperaturen zu Nettokosten für die Welt führen. Das rechtfertigt kosteneffiziente Klimaschutzmaßnahmen jetzt und in den kommenden Jahrzehnten.

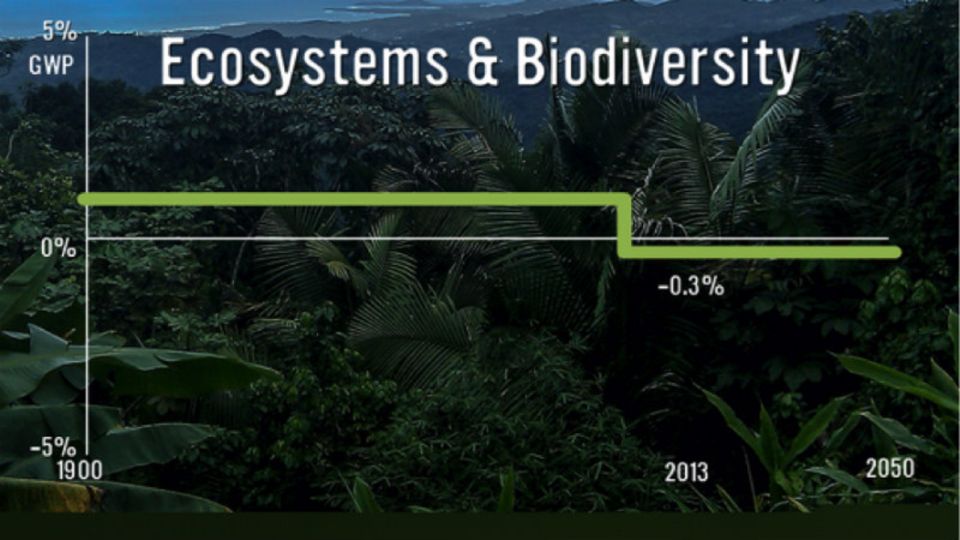

Ökosysteme und Biodiversität

Der Verlust der Artenvielfalt im 20. Jahrhundert kostete vermutlich etwa ein Prozent des BIP pro Jahr, wobei einige Regionen der Welt viel mehr verloren haben. Die an der Studie beteiligten Ökonomen haben die wichtigsten Biome der Welt von Tundren über tropische Wälder bis zu Wüsten in den Jahren 1900, 2000 und 2050 untersucht.

Die Ökonomen schätzten die Artenvielfalt auf unterschiedliche Weise. Biome sind als Orte der Erholung nützlich, sie sind aber auch wertvolle Produzenten von Rohstoffen für Holzerzeugnisse bis zu Produkten der traditionellen Medizin. Überdies sind sie wichtige Speicher von Kohlenstoff zur Eindämmung der globalen Erwärmung. Bis 2050 erwarten die Wirtschaftswissenschaftler einen jährlichen Nettonutzen von etwa 0,25 Prozent des BIP, da wir nun weniger Wald abholzen und bessere landwirtschaftliche Verfahren einsetzen.

Bildung

Um das Bildungsniveau in einem Zeitraum von 150 Jahren zu vergleichen, untersuchten die Ökonomen die Kosten des Analphabetismus. Heute sind immer noch 20 Prozent der Weltbevölkerung Analphabeten. Doch im Jahr 1900 lag diese Zahl vermutlich eher bei 70 Prozent, und das Problem kostete 12,3 Prozent des BIP. Heute liegt der Verlust bei etwa sieben Prozent des BIP. Bis zum Jahr 2050 wird der globale Analphabetismus auf schätzungsweise nur noch zwölf Prozent zurückgehen, und die Kosten werden auf lediglich 3,8 Prozent des BIP sinken.

Bildung ist enorm wichtig, da in der Schule erworbene Kompetenzen zu einer höheren Produktivität und damit zu höheren Einkommen führen. Ein Vergleich von Pakistan und Südkorea beispielsweise ergibt, dass beide Länder im Jahr 1950 bei Bildung und Einkommen etwa auf dem gleichen Niveau lagen. Heute haben Koreaner im Durchschnitt eine Ausbildung von zwölf Jahren, während Pakistanis durchschnittlich noch nicht einmal sechs Jahre erreichen. Das Pro-Kopf-Einkommen in Korea ist um das 23-Fache gestiegen, während Pakistan nur auf eine dreifache Zunahme kommt.

In Teil II, der in Kürze auf capital.de veröffentlicht wird, geht es um Geschlechterungleichheit, Gesundheit, Unterernährung, Handelbarrieren sowie Wasser und sanitäre Anlagen