Den Unterschied zwischen „Gut“ und „Nicht gut genug“ kennt John Chen seit seiner Jugend: Gut zu sein reicht nicht. Zumindest nicht, wenn man Großes vorhat. So wie damals in Hongkong: Chen, ein begabter Junge aus armem Elternhaus, gehörte zu den besten zehn Prozent Schülern der britischen Kronkolonie. Er war ehrgeizig. Wollte an einer Elite Universität im Ausland studieren. Doch sein Lehrer sagte: „Du bist nicht gut genug.“

John Chen wollte aber so gut sein. Er ließ sich einen Platz in einer US-Oberschule besorgen. Seine Mutter schrie ihn am Flughafen an: „Was machst du nur?“ Er ging, gerade 17, nach Vermont. „Ich sprach nur wenig Englisch. Ich dachte in Chinesisch. Ich konnte nicht schlafen vor lauter Angst. Aber ich lernte, für mich selbst zu sorgen.“ Er arbeitete, Tag und Nacht. Wenig später hatte Chen tatsächlich die Zulassung für die US-Eliteuniversität Brown.

So ist John Chen bis heute. Wenn er etwas will, arbeitet er daran. Bis zum Umfallen. Und wer für ihn arbeitet, muss es genauso machen. Sonst wird er gefeuert.

Seit einiger Zeit hat Chen wieder etwas vor, für das er bis zum Umfallen arbeitet. Es ist allerdings eine ungleich schwierigere Mission: die Rettung von Blackberry. Der einstige Weltmarktführer für Smartphones ist so tief gefallen wie nur wenige Unternehmen, vergleichbar in der Branche nur mit Nokia.

Erfinder des Smartphones

Innerhalb eines Jahrzehnts hatten der Gründer Mike Lazaridis und sein Co-Chef Jim Balsillie einen Giganten geschaffen: Blackberry war der Erfinder des Smartphones, war ein Synonym für die mobile Ära, für Business, Erfolg, als Allerreichbarkeit noch ein Privileg war. In der Spitze nutzten 80 Millionen Menschen den für die Sicherheit berühmten E-Mail-Dienst, jedes fünfte verkaufte Smartphone war ein Blackberry, in den USA lag der Marktanteil sogar über 40 Prozent.

Und heute? Ist Blackberry nur noch ein Schatten seiner selbst. Der Umsatz: ist von rund 20 Mrd. Dollar auf 3,3 Mrd. eingebrochen. Der Marktanteil: wird mit 0,4 Prozent meist unter „Sonstige Hersteller“ ausgewiesen. Von einst 17 500 Mitarbeitern sind noch 7 000 übrig. Und der Jobabbau geht weiter.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Erste Lebenszeichen. Nach dem Rekordverlust von 5,9 Mrd. Dollar 2014 hat man zuletzt wieder kleine schwarze Zahlen verkündet: 28 Mio. Dollar im letzten Quartal. Aber es geht nicht nur um Zahlen: Chen hat eine Vision, wie Blackberry überleben – und zurückkommen kann. Und er wird nicht müde, sie überall zu erzählen und die Story von der Todesspirale zu ändern. Wie auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona Anfang März.

Es ist voll an diesem Morgen auf dem Blackberry-Event, ein gutes Zeichen. Rund 100 Journalisten aus aller Welt drängen sich vor der in Schwarz gehaltenen Bühne, Spot an. Da ist er, der Hoffnungsträger: John Chen. „Ich bin lange nicht mehr auf Partys gewesen“, sagt er, den linken Arm auf ein Stehpult gelehnt. „Wir haben schließlich keine fünf Jahre Zeit für die Wende.“ Sondern nur zwei. Und die, warnt er, seien bereits gut zur Hälfte abgelaufen.

Chen, 59, redet ohne Spickzettel, ohne Aussetzer. Fehlerlos. „Das Unternehmen hat sich stabilisiert. Und das ist eine gute Nachricht“, sagt er. Blackberry verdiene wieder Geld. Mit mehr als 3 Mrd. Dollar verfüge der Konzern über genug Cash. Anders als oftmals vermutet werde Blackberry auch weiterhin Handys herstellen. Erstmals seit Jahren sei man jetzt dabei, gleich vier neue Modelle binnen eines Jahres auf den Markt zu bringen. Und doch, sagt Chen, werde es weiter „große Schmerzen“ geben. Für den Umbau. Das neue Blackberry.

Die Kanadier können sich nicht mehr auf den Smartphone-Markt zurückkämpfen. Also konzentrieren sie sich auf ihre zentrale Fähigkeit: Spezialist für sichere Kommunikation. „Power-Professionals“ nennt Chen die neue Zielgruppe. Banker, Regierungsmitarbeiter, Ärzte, Forscher, die genau das brauchen.

Öffnung für Wettbewerber

Blackberry hat sich zudem geöffnet: Der verschlüsselte E-Mail-Dienst, nach wie vor Markenkern, ist seit Neuestem als App auch für das iPhone und Android-Geräte erhältlich. Das Gleiche gilt für den Kurznachrichtendienst Messenger. Künftig werde man mitten in einem Text-Chat per Tastendruck auch eine Telefonkonferenz schalten können, kündigt Chen an. „Wir bringen die besten Nuggets, die wir haben, auf alle Handy-Plattformen.“ Man könnte es auch anders formulieren: Blackberry kannibalisiert sich selbst. Es ist ein Strategieschwenk, riskant und radikal, die Öffnung des Ökosystems. Wird so das Comeback gelingen?

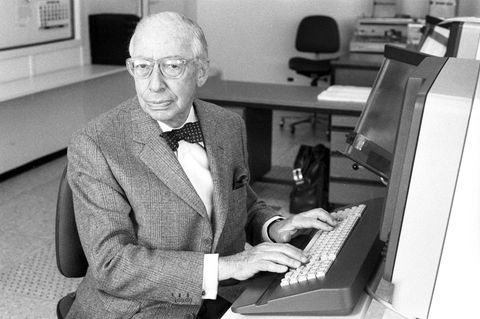

John Chen hatte schon mal Erfolg. 1997 kam er zu dem Datenbank-Anbieter Sybase, der vor der Pleite stand. Zu mächtig waren Rivalen wie Oracle. Chen wählte eine neue Strategie, setzte voll auf mobile Endgeräte statt auf PC-Software. Sybase, seit 2010 Teil von SAP, wurde gerettet.

Nun, sagt Chen, sei die Lage ähnlich. Wie bei Sybase müsse im ersten Schritt Blackberrys Bilanz in Ordnung gebracht werden. Das hat er gemacht, Assets – darunter Immobilien – verkauft. Er ist fast fertig. Ab sofort gehe es um Wachstum. Dabei braucht er auch Glück. Besonders in der IT-Industrie. Sie ist schnelllebig. Oft kommen mehrere zeitgleich auf die gleiche Idee. Oder eine Idee wird kopiert.

Blackberry selbst hatte jahrelang auch das Glück des Aufsteigers gehabt. Mike Lazaridis und Jim Balsillie brachten 2001 erstmals in großen Stückzahlen ihre Smartphones unter die Kundschaft. Die damaligen Marktführer Nokia und Motorola reagierten nicht. Blackberry nahm das spätere Erfolgsrezept des iPhone vorweg: die Kombination von Gerät und Datendiensten, eine Lösung aus einer Hand. Bis Mitte 2007 funktionierte das Geschäftsmodell prächtig. Dann kam das iPhone.

In Interviews, auch mit „Capital“, spielt Lazaridis die Bedeutung von Apples Wundergerät lange herunter: „Es handelt sich um ein Telefon, mit dem eigentlich nicht telefoniert werden kann“, spottet er. „Auf Glas“ ließe sich schlecht tippen.

Doch intern wird damals längst Klartext geredet. Lazaridis, der jedes neue Telefon der Konkurrenz persönlich seziert, ist schockiert vom Innenleben des iPhone: „Die haben einen Mac-Rechner in das Ding reingepackt!“, staunt er.

Der Arbeitsspeicher ist 22-mal so groß wie der eines „Blackberry Bold“, dem damaligen Spitzenmodell. Das iPhone, erkennt Lazaridis bald, ist eine neue Geräteklasse.

Interne Unruhe

Trotz des Schocks fühlt sich die Spitze von Research In Motion (RIM), wie das Unternehmen bis 2013 heißt, noch sicher, zumal dank des Siegeszugs des Smartphones die eigenen Umsätze und Nutzerzahlen steigen. Einen Touchscreen schließen die Kanadier zunächst aus, halten an der für Blackberry so typischen Tastatur fest. Auch gibt es nach wie vor nur ein Gerät. „Entweder es fliegt zum Mond, oder es zerschellt auf der Erde“, sagt Co-Chef Balsillie.

Schließlich schwenkt RIM doch auf Touchscreen um – aber er soll besser sein als der von Apple. Ein berührungsempfindlicher Bildschirm mit dem Feeling einer Tastatur! Dieser „taktile“ Touchscreen soll im Sturm den Markt erobern. Das Projekt „Storm“ ist geboren. US-Netzbetreiber wie Verizon, die damals das iPhone nicht anbieten dürfen, machen Druck. Neun Monate Zeit lassen sie RIM. Es ist der größte Auftrag in der Blackberry-Geschichte.

Doch intern sorgt das Projekt für Unruhe: Bisher hatten die Ingenieure oft zwei Jahre Zeit für neue Produkte. Nun sollen es neun Monate sein? Dazu noch mit neuen Technologie? Zusätzlicher Software?

Lazaridis nimmt den Auftrag trotzdem an. Und scheitert. Die Kunden schicken „Storm“ reihenweise zurück. Der Bildschirm friert ein, E-Mails erreichen nicht den Adressaten, das Gerät ist unbrauchbar.

In der Zeit ist auch RIM zu einem komplexen Konzern geworden. Tausende neue Mitarbeiter innerhalb weniger Jahre, viele neue Abteilungen, bis zu fünf, sechs Hierarchieebenen. Die Ingenieure leiden unter der Bürokratie. 2011 verpatzt das Unternehmen das Debüt seines Tablets „Playbook“. Das Gerät funktioniert nur, wenn es per Funk mit einem Blackberry gekoppelt ist. Und fällt bei den Kunden durch.

RIMs Hauptinvestor, der kanadische Versicherungsfonds Fairfax Financial Holdings, wird unruhig. Im Januar 2012 treten Lazaridis und Balsillie ab. Nachfolger wird ein Deutscher, der von Siemens zu RIM gewechselt ist: Thorsten Heins.

Neue Mini-Zentrale

Doch auch Heins trifft eine Reihe Fehlentscheidungen. Beim Versuch, die Produkte attraktiver für private Nutzer zu machen, stößt er ausgerechnet die Unternehmenskunden vor den Kopf: Das neue Betriebssystem BB10 macht Schluss mit Steuerungstasten, an die sich viele Kunden gewöhnt haben. In Schwellenmärkten wie Indonesien ist das neue Modell Z10 viel zu teuer. Jahr für Jahr fallen die Umsätze, im Geschäftsjahr 2014 auf 6,8 Mrd. Gleichzeitig fährt der Konzern den Schockverlust von 5,9 Mrd. Dollar ein. Blackberry steht vor dem Verkauf. Heins muss abtreten.

John Chen kommt als Feuerwehrmann. Und sein Löschzug gleich mit. Chen besetzt große Teile des Topmanagements binnen weniger Monate mit eigenen Leuten, die er von Sybase oder SAP kennt. Und er kündigt das Undenkbare an: Er wird Blackberry weitgehend nicht von Kanada, sondern von Kalifornien aus führen. „In Waterloo“, erklärt er den Kollegen, „ist es sechs Monate unter zehn Grad warm. Da kann man keine Firma führen.“ Im Silicon-Valley- Städtchen Pleasanton gibt es nun eine Zweigstelle mit Minivorstandsetage, ein Firmenjet steht für Flüge nach Waterloo bereit.

Die Unterschiede zwischen dem Valley und Kanada sind nicht nur klimatisch groß, sondern auch kulturell. In Kalifornien lästert man gern über die Arbeitsmoral im Norden, über Beschäftigte, die sechs Wochen Urlaub machen und nicht sieben Tage die Woche durcharbeiten.

Einer, der den Spagat zwischen Valley und Waterloo wagt, ist Billy Ho, Vorstand für Geschäftskunden. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Chen zusammen und kümmert sich um die Zehntausende Geschäftskunden. „Als John zu Blackberry kam“, erzählt er, „hat sich die Firmenkultur geändert: Das gesamte Unternehmen konzentriert sich seitdem darauf, pünktlich die Arbeit abzuliefern. “ Dass Chen Sybase-Getreue um sich schart, sieht Ho als Vorteil. Es sei gut, wenn die Mannschaft wisse, wie der Chef tickt: „Ich verstehe, was er will und welches nächste Ziel er mit seiner Strategie ansteuert. So können wir alles viel schneller erreichen.“

Das Ziel nach dem Kahlschlag ist klar: Wachstum. Blackberry soll wieder zum Inbegriff von Sicherheit in der elektronischen Kommunikation werden. Und mit der Geldspritze von 1 Mrd. Dollar, die man von Investoren erhalten hat, zugleich in margenstärkere Geschäfte vorstoßen.

Bloss keine Fehler

In Deutschland hat Chen dafür eine erste Übernahme gestemmt und die Verschlüsselungstechnologiefirma Secusmart gekauft, die auch die Bundesregierung mit Handys ausstattet. Die Düsseldorfer schließen für Blackberry entscheidende Angebotslücken: Chen kann jetzt Telefone entwickeln, die jede Kommunikation – E-Mails, Textnachrichten, Sprache – abhörsicher transportieren.

Auch ganze Sicherheitspakete für andere Hersteller hat Chen bereits schnüren lassen: So vertreibt Samsung unter dem Namen Knox eine Verschlüsselungs- und Gerätemanagement- Lösung für Unternehmen, die Blackberry liefert. Für jedes Paket kassiert Chen Lizenzen – und spart sich den eigenen Vertrieb. Ähnliche Vereinbarungen wollen die Kanadier mit Mobilfunkanbietern schließen. Und mit den chinesischen Handyherstellern Lenovo und Xiaomi ist Chen längst im Gespräch.

Auch in andere Bereiche arbeitet sich Blackberry vor. Mit dem US-Mediziner Patrick Soon-Shiong entwickelt das Unternehmen ein mobiles Hightech-Diagnosewerkzeug für Krebserkrankungen, das auffällige DNA-Strukturen herausfiltert. In Indien und Afrika wiederum baut Blackberry einfache, elektronisch geschützte Klinik- und Arztsysteme auf, die Ferndiagnosen von Patienten per Kurznachrichten und Videogespräch zulassen. Überhaupt: Der Medizinsektor hat es Chen angetan. Hier wittert er ungenutzte Marktchancen. Wie beim vernetzten Fahren. Auch dort, glaubt der Blackberry- Chef, wird es in Zukunft auf sichere Kommunikation ankommen. Das mobile Internet der Dinge sieht Chen als sein Ding. Und dann sind da noch rund 45 000 Patente und Patentanmeldungen der Ingenieure. Ein kaum gehobener Schatz, mit dem man richtig Geld verdienen kann.

Blackberry, der einst große Anbieter eines einzelnen Produkts, wird so Stück für Stück zu einem Anbieter, der sich in vielen Nischen festsetzt. Weil sich die Kanadier nicht auf ein Produkt konzentriert haben – sondern auf ihre Fähigkeiten, auf die Frage: Was können wir? Läuft alles nach Plan, wird sich der Umsatz mit den softwarebasierten Produkten dieses Jahr verdoppeln.

Klar, die alte Größe wird Blackberry kaum wieder erreichen. Dennoch sind viele Experten optimistisch. Blackberry habe ein „gutes Jahr“ hinter sich, lobt Maribel Lopez von der Marktforschungsfirma Lopez Research. Blackberry werde zeigen, dass es sein Kerngeschäft auf künftige Wachstumsmärkte ausrichten können. Und Colin Gillis, Analyst bei BGC Partners, lobt Chen, dass Blackberry wieder Cash generiere. „Das ist ein großer Meilenstein.“

Chen weiß, wie schwierig so ein Turnaround ist.„Man hat keine Zeit, sich von Fehlern zu erholen“, sagt er. „Du musst die ganze Zeit richtigliegen.“ Sonst fliegt man nicht auf den Mond. Sondern zerschellt auf der Erde.