Ein bisschen mulmig ist Indre Zetzsche schon zumute. Sie ist jetzt Wohnungsbesitzerin. Oder wird es bald sein. Der Kaufvertrag ist unterschrieben, ihr künftiges Zuhause jedoch noch eine Baustelle – der Einzug fürs kommende Frühjahr geplant. „Wir haben mit uns gerungen, ob wir diesen Schritt gehen sollen“, sagt die zweifache Mutter. „Aber jetzt, wo es kein Zurück mehr gibt, freuen wir uns auch.“ Auf ein 120-Quadratmeter-Loft in einem großen Neubauprojekt mitten in Berlin-Friedrichshain.

Die 41-Jährige mochte die Hauptstadt schon immer: Kreuzberg, die Alternativkultur, den Graefekiez. Davon träumte die gebürtige Hannoveranerin bereits als Jugendliche. Als Studentin ging’s dann endlich an die Spree. Und in ihren Lieblingskiez, die Dieffenbachstraße: Ofenheizung, keine Dusche, alte Holzdielen. Wenn mehr als zwei Mieter gleichzeitig Föhn und Herd anhatten, flog die Sicherung raus. Trotzdem war es toll. „Ich habe damals 350 Mark warm gezahlt“, schwärmt Zetzsche über die frühen 90er-Jahre. Eine gute Zeit, aber vorbei. Zetzsche ist Kreuzberg längst entwachsen.

Zurzeit lebt die Familie in Schöneberg: vier Zimmer, 115 Quadratmeter, renovierter Altbau. 1000 Euro Warmmiete im Monat sind dafür ziemlich günstig. Doch schon länger steht die Frage im Raum: Wo soll die Tochter eingeschult werden? Die Wunschschule liegt nicht in Schöneberg. „Das zog automatisch eine andere Frage nach sich“, erzählt Zetzsche. „Sollen wir wirklich umziehen?“ Neue Umgebung, neue Nachbarn – und dann auch noch deutlich mehr Geld zahlen? Die Aussicht auf weiter steigende Mieten und die niedrigen Zinsen für Baukredite ließen bei der Familie den Entschluss reifen: „Da können wir genauso gut etwas kaufen.“

Die Umzugswagen rollen

Etwas kaufen. Eigentum schaffen statt Miete zahlen. Die Altersvorsorge stärken. Für Tausende Deutsche steht das Thema Immobilienerwerb ganz oben auf der Liste der Lebensprojekte. Spätestens wenn im Freundes- und Bekanntenkreis die Umzugswagen rollen, steigt der Entscheidungsdruck: Sollten wir nicht auch endlich zuschlagen? Zugleich fragen sich viele Kaufwillige, ob es nicht schon zu spät ist. Beim Durchstöbern der Immobilieninserate gelangen sie schnell zu der Erkenntnis, dass die Preise für ihr Wunschobjekt im favorisierten Stadtteil dem eigenen Budget enteilt sind. Da nützt die günstigste Baufinanzierung nichts.

Kapitalanlegern geht es kaum anders. Obwohl die Mieten vielerorts kräftig steigen – mit den Sprüngen der Kaufpreise können sie selten mithalten. So liegen die zu erwartenden Renditen in Toplagen weit unter denen, die früher zu erzielen waren.

Und bei alledem schwingt angesichts der dramatischen Preisentwicklung eine Sorge mit: Behält meine Investition ihren Wert? Oder platzt demnächst eine Blase?

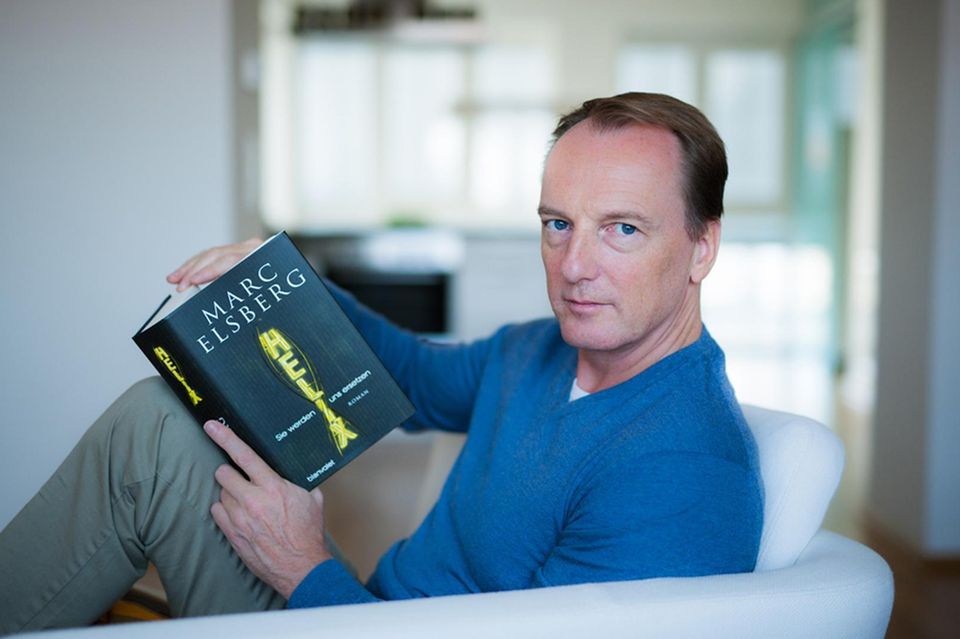

18 Reporter waren für Capital wochenlang in Deutschland unterwegs und haben bei Maklern, Wissenschaftlern und Immobilienkäufern recherchiert, wo die Märkte heiß zu laufen drohen – und wo es noch attraktive Einstiegsmöglichkeiten gibt. Die Erkenntnisse für 25 Metropolen und Großstädte können Sie in diesem Sonderheft nachlesen. Landauf, landab – wohin man schaut, bietet sich ein ähnliches Bild. Die zentralen Lagen, die hippen Szeneviertel, die sanierten Altstädte sind am stärksten gefragt. Wer in die Großstadt zieht, will zentral wohnen und alles vor der Tür haben: Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Spielplätze, eine gute Verkehrsanbindung und Parkplätze.

Run auf die Toplagen

Die Traumstadtteile der Metropolenbewohner heißen Lindenthal (Köln), Eimsbüttel (Hamburg) oder Bornheim (Frankfurt). „Ein gutes Wohnumfeld war uns sehr wichtig“, sagt die künftige Friedrichshainerin Zetzsche. In solchen Vierteln investieren auch Kapitalanleger am liebsten. Schließlich wollen sie ihre Wohnung möglichst schnell und möglichst teuer vermieten.

Das ist bislang in den meisten Spitzenlagen kein großes Problem. Wo immer es dort möglich ist, werden Baulücken geschlossen, Industriebrachen umgewandelt, neue Quartiere entwickelt. Trotzdem kommen die Kommunen kaum hinterher, die wachsende Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum zu befriedigen. Die Konsequenz: In besonders begehrten Quartieren erreichen die Kaufpreise teils absurde Höhen. Im Stuttgarter Stadtteil Killesberg kostet ein Quadratmeter Neubau nach Capital-Recherchen bis zu 10.000 Euro, in München werden in Bestlagen wie Altstadt, Lehel oder Bogenhausen in der Spitze zwischen 16.000 und 20.000 Euro je Quadratmeter aufgerufen – und bezahlt.

Zusätzlich angeheizt wird die Situation durch ausländische Spekulanten. Vermögende Griechen, Italiener, Portugiesen und Spanier suchen für ihr Geld die Sicherheit deutschen Betons. Araber, Chinesen und Russen sehen Deutschland als Wachstumsinsel in der Eurozone und wollen über Immobilieninvestments am Wirtschaftswachstum teilhaben. Hamburg, Berlin und Frankfurt sind ihre Favoriten. So wurden 2013 in der hessischen Bankenmetropole direkt am Mainufer Penthousewohnungen zu einem bis dahin noch nie erreichten Preis von 12.000 Euro je Quadratmeter vergeben. Die Hälfte der Käufer stammt aus dem Ausland.

Bei weniger ambitionierten Objekten kommt es zwar nicht zu solchen Exzessen. Teuer wird es dennoch. Das zeigen die Daten des Analyseunternehmens Bulwiengesa: Im Schnitt kostete eine 80-Quadratmeter-Eigentumswohnung in Deutschland 2013 beinahe 240.000 Euro. Ein Einfamilienhaus mit 100 bis 120 Quadratmeter Wohnfläche erforderte knapp 280.000 Euro Kapitaleinsatz.

Warm, wärmer, heiß

Experten warnen bereits vor „überhitzten“ Teilmärkten in deutschen Metropolen. Sogar die Bundesbank ist alarmiert. Ihrer Einschätzung nach sind Wohnungen in attraktiven Großstädten zurzeit um 25 Prozent überbewertet. Bedenklich sei die Entwicklung vor allem deshalb, weil „der Nachfragedruck auf dem städtischen Mietwohnungsmarkt nicht mehr zugenommen hat“. Im Klartext: Weil die Preise viel stärker als die Mieten gestiegen sind, ist die Gefahr einer Immobilienblase gewachsen.

Beispiel Berlin: In der Hauptstadt legten die Mieten nach Auskunft des Immobilienverbands Berlin Brandenburg 2013 um 4,5 Prozent zu. Gleichzeitig schossen die Preise für Eigentumswohnungen jedoch um elf Prozent in die Höhe. In anderen deutschen Metropolen zeigt sich das gleiche Bild: zweistellige Preisanstiege, einstellige Mietzuwächse.

In Hamburg scheint der Zenit erreicht. Im vergangenen Jahr blieben die Mieten an Elbe und Alster stabil. Im Luxussegment beginnen sie sogar zu bröckeln, größere Wohnungen stehen manchmal monatelang leer. „Ab 15 Euro pro Quadratmeter wird die Luft sehr dünn“, sagt der Vorsitzende des Immobilienverbands Deutschland (IVD) Nord, Axel Kloth.

Die Zuversicht lässt nach. Großinvestoren, die wenigstens 30 Wohnungen kaufen, konsolidieren nach Angaben von BNP Paribas Real Estate ihre Portfolios. 2013 erwarben sie für mehr als 14,7 Mrd. Euro Wohnungen. „Ein vergleichbarer Umsatz erscheint (2014) unwahrscheinlich“, heißt es in einem aktuellen Report der Großbank.

Hoffen, dass alles gut geht

Wie viel sich mit einer Immobilie verdienen lässt, verrät der sogenannte Kaufpreisfaktor, an dem sich auch Profis bei ihren Anlageentscheidungen orientieren: Der Kaufpreis wird durch die anfänglich zu erzielende Jahresmiete geteilt. Wer etwa eine Immobilie für 650.000 Euro kauft und mit 50.000 Euro Mieteinnahmen kalkuliert, kommt auf den Faktor 13. Rechnet man hingegen mit 60.000 Euro Jahresmiete, beträgt der Faktor 10,8. Je niedriger der Faktor, desto attraktiver der Erwerb.

Die Rendite ergibt sich, wenn 100 durch den Kaufpreisfaktor geteilt wird: Faktor 10 ist also gleichbedeutend mit zehn Prozent Rendite – Kosten für Makler, Notar, Steuern und Instandhaltung nicht mitgerechnet. In München betrug der Kaufpreisfaktor bei Neubauobjekten 2013 häufig mehr als 30.

Das entspricht bestenfalls einer Mietrendite von drei Prozent. Vielen Käufern ist das egal. Sie sichern sich, was am Markt zu haben ist, und hoffen, dass alles gut geht. Doch wird es das wirklich?

Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret nimmt das böse Wort „Blasenbildung“ nicht in den Mund, mahnt aber: „Für den Fall, dass wir eine lang anhaltende Niedrigzinsphase haben bei so hoher Liquidität, kann man das in Zukunft nicht komplett ausschließen.“

Steffen Sebastian ist da weniger scheu, er sieht durchaus schon heute klassische Anzeichen für eine deutliche Korrektur. „Die Preisüberhöhung ist nicht Ausdruck einer Unterbewertung von Immobilien in früheren Zeiten, sondern der Angst der Anleger geschuldet, die ihr Geld sicher parken wollen“, sagt der Professor für Immobilienfinanzierung an der Universität Regensburg. Gekauft wird dort, wo alle kaufen. Die daraufhin steigenden Preise bestärken die Investoren in ihrer Entscheidung, und so wird munter weitergekauft. Der Irrglaube: Wenn alle dasselbe wollen, kann es nicht verkehrt sein.

Abwanderung in B-Lagen

Auch die Zetzsches ziehen mit der Herde: in einen neuen Komplex in einem begehrten Quartier. Sie sind sich bewusst, dass sie Teil eines Phänomens sind, das die Strukturen der Hauptstadt gerade an vielen Stellen massiv verändert. „Das wird noch spannend, wenn auf einen Schlag rund 1000 Leute in den Kiez ziehen“, sagt Indre Zetzsche.

In Berlin kennt man das. Allein der Bezirk Mitte musste im vergangenen Jahr mehr als 8000 zusätzliche Bürger unterbringen. Nach Pankow zogen rund 6600 Menschen, und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zählt 4 000 neue Einwohner. Friedrichshain avancierte zum Musterfall eines gentrifizierten Quartiers: Wo früher Altbauten vor sich hingammelten, ist ein aufpoliertes Szeneviertel entstanden, in dem viele junge Familien wohnen möchten – so sie sich das leisten können. Neubauwohnungen kosten hier 2500 bis 4200 Euro pro Quadratmeter.

Einheimische Immobilienprofis würden zurzeit nichts mehr in Mitte kaufen, jedenfalls nicht als Kapitalanlage. Auch nicht in Neukölln oder Prenzlauer Berg. Alles schon viel zu teuer. „Man sollte sich eher an Stadtteilen orientieren, in denen die Gentrifizierungswelle noch nicht angekommen ist“, sagt André Adami, Wohnimmobilienexperte von Bulwiengesa.

„Lieber in den Wedding investieren als in Kreuzberg.“ So einen Wedding haben fast alle Metropolen. In Hamburg etwa heißt er Rothenburgsort, Hamm oder Hohenfelde – Stadtteile, die bislang als soziale Brennpunkte verschrien waren, denen Experten aber zutrauen, sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren zu beliebten Wohngegenden zu entwickeln.

Die nähere Zukunft gehört bürgerlichen Vierteln wie Barmbek, Lurup oder Stellingen, meint Matthias Klupp. Als geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens Analyse & Konzepte für Wohnen, Immobilien und Stadtentwicklung beschäftigt er sich von Berufs wegen mit der Frage, wie und wo wir künftig wohnen. „Stellingen ist beispielsweise nur 15 Minuten mit dem Rad vom quirligen Eimsbüttel entfernt“, so Klupp. „Aber hier kostet der Quadratmeter Eigentum mit 3500 Euro rund 1500 Euro weniger.“

In Köln sind es Mülheim, Kalk oder Porz, die die hochpreisigen Lagen entlasten können. Wer etwas auf sich hält, wohnt eigentlich nicht auf der rechten Rheinseite. Doch dieser Standpunkt bröckelt, seit es in Köln immer enger wird. Bis 2020 soll die Einwohnerzahl um 50.000 auf rund 1,1 Millionen Menschen steigen. Da rücken auch sogenannte B-Lagen in den Blick von Immobilienkäufern. „Deutz hat sich zum gefragtesten Stadtteil für Eigentumswohnungen entwickelt“, sagt Roland Kampmeyer, Inhaber des gleichnamigen Kölner Maklerhauses. „Der Strukturwandel auf der rechten Rheinseite lässt dort immer mehr gute und sogar sehr gute Wohnlagen entstehen.“ In Deutz kostet der Quadratmeter Wohneigentum inzwischen 2800 Euro, rund 13 Prozent mehr als 2012. Die Tage, in denen Deutz als B-Lage galt, sind gezählt.

Mittelstädte holen auf

Das gleiche Bild im Osten: In Dresden ziehen die prosperierende Wirtschaft und die Technische Universität Tausende Neubürger an. 3000 bis 4000 neue Wohnungen könnte die Elbmetropole locker verkraften. Weil sie aber fehlen, sind die Immobilienpreise allein 2013 zwischen fünf und zehn Prozent gestiegen, die Mieten fangen erst bei 7 Euro je Quadratmeter an. Dresdener mit kleineren Einkommen weichen auf Randlagen wie Hechtviertel oder Pieschen aus.

Michael Schick hält viel von aufstrebenden Stadtteilen jenseits der Top-Quartiere, weil sie sich von Käufern leichter bewerten lassen. „Investitionen sind dort deutlich mehr auf den Status quo fokussiert und weniger auf Mietsteigerungsfantasien“, sagt der Vizepräsident des Immobilienverbands IVD.

Auch im Vergleich der Städte untereinander haben B-Kandidaten Schick zufolge gute Chancen: „Mittelstädte und kleinere Großstädte werden wieder spannender.“ Zuletzt nahm das Tempo der Preissteigerungen dort kräftig zu.

Augsburg etwa profitiert von dem Immobilienausnahmezustand in München. In der 275.000-Einwohner-Kommune – nach Definition von Bulwiengesa eine „C-Stadt“ – werfen Eigentumswohnungen noch mehr als fünf Prozent Rendite ab, Zinshäuser sogar mehr als sechs Prozent. Viele Münchener weichen nach Augsburg aus, weil man hier für 8 Euro Miete pro Quadratmeter wohnen kann. Tägliches Pendeln in die 60 Kilometer entfernte Landeshauptstadt? Kein Problem dank sechsspuriger Autobahn und guter Bahnverbindung.

* wichtigste deutsche Zentren mit nationaler und z.T. internationaler Bedeutung, z.B. Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart

** Großstädte mit nationaler und regionaler Bedeutung z.B. Bremen, Dortmund, Dresden, Essen, Mannheim, Wiesbaden

*** wichtige deutsche Städte mit regionaler und eingeschränkt nationalaer Bedeutung z.B. Augsburg, Freiburg, Mainz, Potsdam

**** kleine, regional fokussierte Standorte, z.B. Eisenach, Gütersloh, Kassel, Oldenburg, Trier

„Es gibt noch jede Menge versteckte Perlen, die nicht nur in Großstädten liegen“, sagt Reiner Braun vom Marktforschungsinstitut Empirica. „Investieren lohnt sich überall da, wo die Nachfrage steigt.“ Doch wie können Anleger einschätzen, welche Stadt nachhaltig wachsen wird?

Braun ist Co-Autor der Studie „Wohnimmobilien zur Altersvorsorge“, die das von der Deutschen Bank finanzierte Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) bei Empirica in Auftrag gegeben hat. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat der Marktforscher zur Orientierung das Akronym LILA erfunden: „Investitionen lohnen, wo es schön ist (L wie Lage), wo man gut hinkommt (I wie Infrastruktur), wo etwas geboten wird (L wie Lebensqualität) und wo man einen Job findet (A wie Arbeit).“

Demnach sind auch Städte wie Regensburg, Potsdam oder Jena höchst interessant für Kapitalanleger. Ebenso wie die sogenannten Schwarmstädte, in die es vorzugsweise junge Leute zieht, die laut Studie „heute viel stärker räumlich konzentriert leben“ als früher. Ein Drittel der 20- bis 35-jährigen Deutschen wohnt in Städten wie Leipzig, Karlsruhe, Heidelberg oder Freiburg.

Die Politik greift ein

Manche Diskussion, die bislang nur in den Szenevierteln der Metropolen geführt wurde, hat bereits Regionalzentren erreicht. Zum Beispiel Münster. Die Studentenstadt war schon immer teuer. Aber seit Zinshäuser zu Millionenbeträgen gehandelt und in den schicken Neubauten bis zu 16 Euro Kaltmiete gezahlt werden, wird es Bürgern und Politikern zu viel. „Erhöhungen um 40 Prozent nach einem Mieterwechsel sind an der Tagesordnung“, beklagt etwa SPD-Ratsherr Thomas Fastermann auf seiner Internetseite – und plädiert für eine „Mietpreisbremse“.

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat im Januar eine Begrenzung für Mietsteigerungen angekündigt. Künftig soll bei bestehenden Verträgen die maximale Erhöhung auf 15 Prozent innerhalb von drei Jahren begrenzt sein. In München und Hamburg ist das schon Praxis.

Immobilienexperten wie Martin Greppmair sehen’s gelassen: „Erstvermietungen von frei finanzierten Neubauten sind nicht betroffen“, sagt der Chefprojektentwickler des Bauträgers Euro Grundinvest. „Kapitalanleger können ihre neu erworbene Eigentumswohnung zu Preisen vermieten, die der Markt erlaubt.“

Künftig könnten die Eingriffe indes strenger ausfallen. So sieht der Gesetzesentwurf von Justizminister Heiko Maas (SPD) vor, dass die Miete bei einem Mieterwechsel höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf – wenn ein Bundesland dies beschließt.

Lobbyisten protestieren: „Der Nachfrageüberhang wird weiter zunehmen, selbst wenn die Mieten weniger stark steigen“, prognostiziert IVD-Vize Schick. Ein schlagkräftiges Argument gegen einen Immobilienkauf sieht er in der Mietbremse jedoch nicht: „Trotzdem besitzen Investoren immer noch eine Immobilie in einer sehr gefragten Lage.“

Die Wahlberlinerin Indre Zetzsche verschwendet zurzeit wenig Gedanken daran, ob sie ihre Wohnung eines Tages gewinnbringend verkaufen kann. Jeden Dienstag schreibt sie in ihrem Blog m-i-ma.com, wie ihr Wohnprojekt voranschreitet. Wie knifflig es sein kann, die genaue Position von Steckdosen festzulegen. Wie viel Abstand zwischen den Wandleuchten liegen sollte. Und ob die Schalter dimmbar sein müssen. Die Kulturwissenschaftlerin steckt viel Herzblut und Arbeit in jedes Detail der Immobilie. Schließlich wollen sie und ihre Familie die neue Wohnung selbst nutzen – und das nicht nur für ein paar Jahre.

Mitarbeit: Christian Baulig