Selbst Karl Marx würde wohl große Augen machen, könnte er miterleben, was heute an dem Berliner Boulevard los ist, der seinen Namen trägt. In „Kommerzallee“ haben die Anwohner die Karl-Marx-Allee umbenannt, Bettlaken hängen aus den Fenstern, darauf steht „Protest“ und „Mieteraktion gegen Spekulation“. Nichts Geringeres als die Enteignung des Unternehmens Deutsche Wohnen, dem der Häuserblock seit Neuestem gehört, fordern sie.

Nach zehn Jahren Boom auf dem deutschen Immobilienmarkt ist bezahlbarer Wohnraum zum großen Politikum geworden, gerät sogar das Recht auf Eigentum unter Beschuss. Nicht nur in Berlin, auch in München, Stuttgart und Hamburg gehen Mieter auf die Straßen, und Parteien überbieten sich mit Vorschlägen, wie der Preisauftrieb einzudämmen sei: Mietpreisbremse, Auflagen für Sanierungen, staatliche Zuschüsse, Vorkaufsrechte für Kommunen, bis hin eben zur Forderung in Berlin, alle Vermieter mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen .

Seit Anfang April sammeln die Anhänger der Idee Unterschriften für einen Volksentscheid, die Linkspartei ist dafür, die Grünen allmählich auch und die SPD kann sich nicht so recht entscheiden. Dass die Kampagne so die erste Hürde nimmt – rund 170.000 Unterschriften braucht man für ein Volksbegehren –, ist in Berlin ziemlich wahrscheinlich. Und auch wenn das Vorhaben am Ende scheitern sollte (was bei Weitem keine Selbstverständlichkeit in der Stadt ist), so verunsichert schon der Ruf nach Verstaatlichung große, internationale Investoren. Hinter der Aufregung in Berlin steht aber auch die Frage: Was würde wirklich helfen gegen steigende Preise und Mieten?

Seit die Finanzkrise vor zehn Jahren die Anlagezinsen auf null drückte, ist der hiesige Wohnungsmarkt steil im Aufschwung. Vor allem in den sieben größten deutschen Städten haben die Mieten seit dem Jahr 2010 enorm angezogen – nach Berechnungen des Analysehauses Empirica teils um bis zu 40 Prozent. Die Kaufpreise kletterten noch steiler und haben sich seit 2010 in den Metropolen teils verdoppelt.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Dagegen legten die Einkommen laut Statistischem Bundesamt im Bundesschnitt um knapp 26 Prozent zu. Die Ausgaben für Wohnen steigen zumindest in den Metropolen also schneller als die Einnahmen. In Berlin geben Mieter im Neubau inzwischen mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens fürs Wohnen aus, berechnete das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Eine Quote jenseits der 30 Prozent gilt eigentlich als zu viel.

Kein Wunder, dass Politiker das Thema aufgreifen. Grünen-Chef Robert Habeck setzte sich Anfang April an die Spitze der Bewegung, indem er Sympathie mit der Enteignungsidee bekundete: „Das Grundgesetz sieht Enteignungen zum Allgemeinwohl ausdrücklich vor“, sagte er. Auch Justizministerin Katarina Barley, im Nebenjob SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Ende Mai, schloss die Idee nicht aus. Derart bedrängt reagiert auch Kanzlerin Angela Merkel: „Wir brauchen dringend mehr Wohnungen“, und Wirtschaftsminister Peter Altmaier nennt bezahlbaren Wohnraum in einem Atemzug mit Vollbeschäftigung und sozialer Teilhabe als „wichtigste politische Ziele“ der Regierung.

Tatsächlich aber klafft zwischen hehren Absichten und konkreten Maßnahmen eine große Lücke. Schon im Koalitionsvertrag haben Union und SPD eine Reihe Eingriffe und staatliche Hilfen vereinbart, um das Wohnungsangebot zu verbessern. Doch deren Wirkung ist bestenfalls umstritten. So will die Bundesregierung wieder mehr Sozialwohnungen bauen und hat dafür immerhin 5 Mrd. Euro zusätzlich eingeplant. Hinzu kommen neue steuerliche Förderungen für Mietwohnungen und das Baukindergeld von 12.000 Euro für jedes Kind, damit sich junge Familien leichter eine eigene Immobilie leisten können.

Die zusätzlichen staatlichen Investitionen werden aber Jahre brauchen, bis sie wirken – vor allem bis die neuen Wohnungen bezugsfertig sind. Kurzfristig treibt das staatliche Geld lediglich die Preise für Grundstücke, Baustoffe und Handwerker noch weiter in die Höhe. Denn so oder so arbeitet die Baubranche am Anschlag, viel mehr als aktuell in Deutschland gebaut wird, geben die Kapazitäten nicht her.

In den Innenstädten stoßen die Immobilienpreise an die Decke

Peter Hettenbach

Weil mehr Geld allein den Unmut daher kaum bändigen wird, arbeiten Politiker zusätzlich an direkten Eingriffen in den Markt – die Verstaatlichung ist nur das Extrem. In Berlin und München wird diskutiert, ob die Städte per Rückkaufsrecht die vor vielen Jahren losgeschlagenen Kommunalwohnungen wieder zurückkaufen sollen, um den Markt wenigstens ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Andere Städte wie etwa auch Frankfurt üben offensiver als früher ihr Vorkaufsrecht aus und booten private Investoren aus. Hinzu kommen viele kleine Maßnahmen, eine schärfere Mietpreisbremse oder Auflagen bei der Sanierung.

Viele Experten halten die Eingriffe aber eher für Aktionismus, Neubauersatzhandlungen quasi. So ermittelten die Fachleute des IW Köln, dass bereits ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland in Stadtvierteln lebe, in denen der Anstieg der Mieten staatlich reguliert wird. Dennoch habe sich der Preisanstieg in diesen Gebieten seit 2015 eher noch beschleunigt, sagt auch der Immobilienausschuss ZIA.

Auch 2018 legten die Preise zu

Auch 2018 legten die Hauspreise kräftig zu, das belegen die Daten des iib Dr. Hettenbach Instituts, die die Grundlage für den jährlichen Capital Immobilien-Kompass bilden. Damit gibt Capital den größten und detailliertesten unabhängigen Überblick über die Preisentwicklung in den wichtigsten Städten des Landes.

Doch egal wo Wohnungssuchende nach einem neuen Zuhause suchen, der Befund lautet oft sehr ähnlich: „In den Innenstädten stoßen die Immobilienpreise an die Decke“, sagt iib-Geschäftsführer Peter Hettenbach, „und der Preisboom in den sieben großen Metropolen wirkt sich auch immer stärker aufs Umland aus. Die Speckgürtel wachsen, vor allem entlang der ÖPNV-Achsen. Selbst in 30 Kilometer Entfernung ziehen die Preise noch spürbar an.“

Allein im vergangenen Jahr stiegen die Mieten in München bei Neuverträgen erneut um 8,2 Prozent auf durchschnittlich 18 bis 21 Euro, das ist ein Drittel mehr als vor fünf Jahren. Auch in Umlandgemeinden wie Oberhaching, Garching, Dachau- und Freising kratzen die Neumieten immer öfter an der 17-Euro-Marke, im Neubau begegnen einem dort auch Angebote von bis zu 20 Euro. Im Studentenviertel Maxvorstadt werden inzwischen Wohnungsmieten von 35 bis 40 Euro je Quadratmeter aufgerufen – im angeblich mietpreisgebremsten Bestand wohlgemerkt.

Das Billige Geld bleibt

Auch die Kaufpreise für Wohneigentum stiegen in den Metropolen weiter, ebenfalls im Durchschnitt um acht Prozent. Letztlich schaffen eben weder Rückkäufe noch Mietpreisbremsen und schon gar keine Enteignungen neue Wohnungen. Zwar läuft die Konjunktur nicht mehr ganz so euphorisch wie noch vor zwölf Monaten, doch auf den Immobilienmarkt hat das einen paradoxen Effekt: Wegen der eingetrübten Wirtschaftslage hat die Europäische Zentralbank die schon fest geplante Zinswende wieder abgesagt, die Kreditzinsen bleiben auf Niedrigstniveau und werden die Immobilienpreise weiter treiben.

Zwar warnt die Bundesbank in ihrem jüngsten Finanzstabilitätsbericht, „die zyklische Verwundbarkeit“ der deutschen Wirtschaft steige, auch durch den starken Preisanstieg bei Wohnimmobilien. Für sie ist die aktuelle Preisentwicklung „mit einer deutlichen Erhöhung der Krisenwahrscheinlichkeit verbunden“. Doch betrachtet man einzelne Indikatoren wie den Umfang der Kreditvergabe, die Beleihungswerte und die gesamten Wohnungsbauinvestitionen im Verhältnis zum Sozialprodukt – so bewegen sich die Kennzahlen gerade einmal auf oder leicht über den langfristigen Mittelwerten. Der Aufschwung kann also noch einige Jahre weitergehen, eine gefährliche Blase erlebt Deutschland noch nicht.

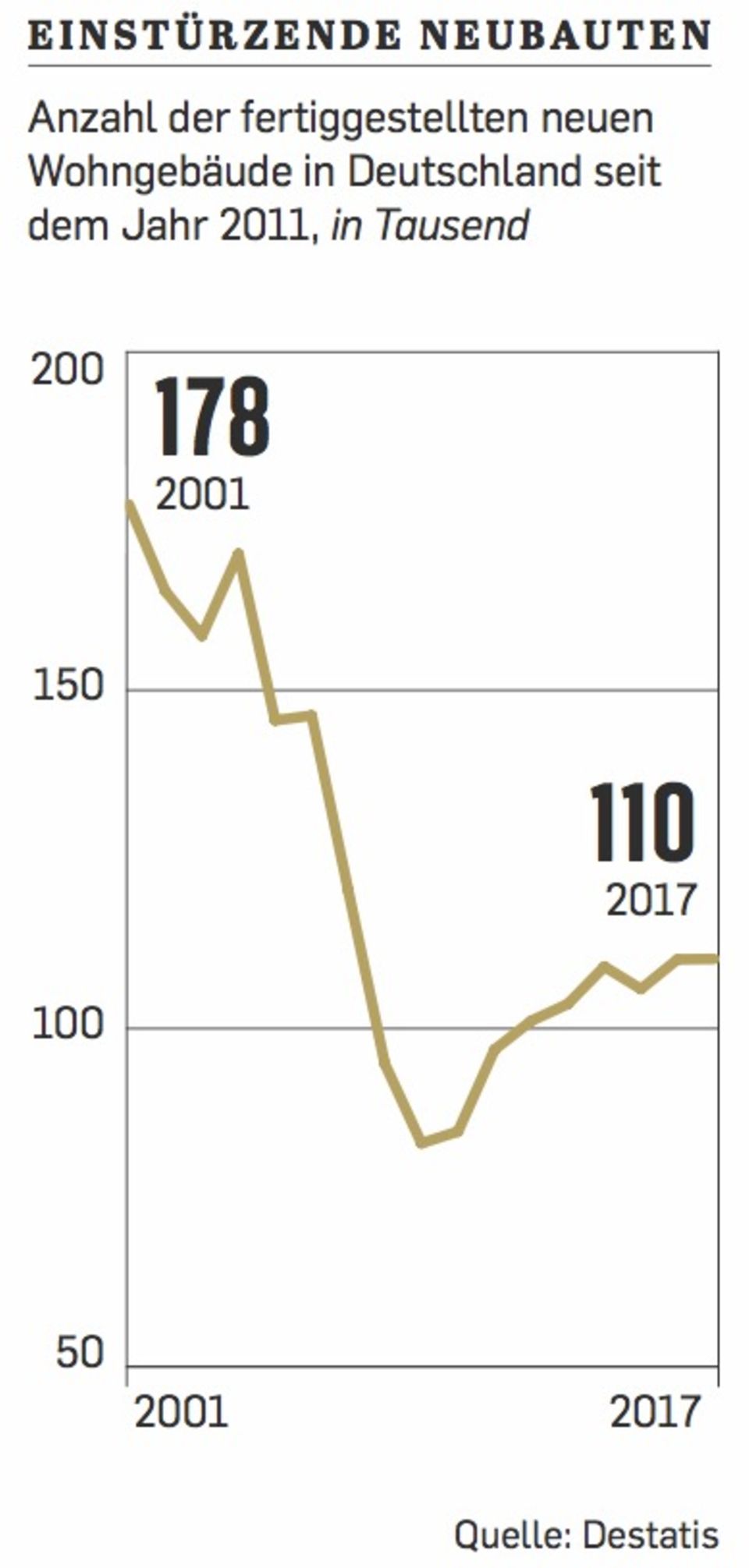

Es fehlen Neubauten

Nur mehr Neubauten in den Großstädten würden den rasanten Preisanstieg zumindest verlangsamen können. Darauf zielt auch die geplante Sonderabschreibung für den Mietwohnungsbau ab, die Investoren anlocken soll. Doch bemängeln Kritiker, dass die Grenzwerte für die Baukosten viel zu gering seien, dafür lasse sich zu heutigen Metropolenpreisen gar kein Wohnraum mehr schaffen.

Erstmals gingen die Bauzahlen 2018 sogar wieder zurück, warnte der Wohnungsverband GdW: „Der Wohnungsmangel in Deutschland wird zur Dauersituation“, kommentierte GdW-Präsident Axel Gedaschko. Da helfe auch nicht, dass die Genehmigungen für den Geschosswohnungsbau minimal zulegten, „denn genehmigt ist noch lange nicht gebaut“, mahnt er. „Von den jährlich notwendigen Wohnungen in Deutschland bleiben wir meilenweit entfernt.“ Gründe dafür gibt es viele: Die Städte weisen viel zu wenige Neubauflächen aus. Die Planungsverfahren sind lang, weil Ämter unterbesetzt sind. Bürgerproteste verzögern viele Bauvorhaben. Serielles Bauen ist im großen Stil nicht möglich. Dafür, dass 80 Prozent der Großstadthaushalte Ein- bis Zweipersonenhaushalte sind, sind viele Neubauwohnungen viel zu groß. Und vom „Baubeschleunigungsgesetz“ im Koalitionsvertrag fehlt noch jede Spur. Woher soll die Entlastung auf dem Markt also kommen? Jedenfalls kommt sie nicht von der Politik, kritisiert auch ZIA-Präsident Andreas Mattner: „Die Politik setzt die falschen Signale statt die richtigen Anreize“, sagt er.

Wenigstens einer profitiert

Vielleicht hat es der Staat auch deshalb nicht so eilig mit dem Bauen, weil er einer der größten Profiteure des Immobilienbooms ist: Bund, Länder und Gemeinden nahmen seit 2009 rund 103 Mrd. Euro an zusätzlichen Steuern ein. Allein im letzten Jahr flossen 21 Mrd. Euro zusätzlich in die Staatskassen. Zum einen wegen höherer Gewerbesteuern der Baubranche, vor allem aber weil die wachsenden Hauspreise auch die Grunderwerbsteuer enorm in die Höhe getrieben haben.

Statt bloß einiger Milliarden extra hätten Bund, Länder und Kommunen also sogar richtig Geld, um etwas für günstige Wohnungen zu tun. Doch stattdessen steckt der Bund bis zum Jahr 2029 rund 10 Mrd. Euro in das neue Baukindergeld – das in Ballungsgebieten ebenfalls keine zusätzliche Wohnung bringen wird, sondern höchstens neue Einfamilienhäuser auf dem platten Land, und im Zweifelsfall ebenfalls die Preise weiter steigen lässt.

Die zweite Grundsatzfrage – neben der nach dem Recht auf Eigentum –, die der aufgeheizte Immobilienmarkt dieses Jahr aufwirft, lautet daher: Gibt es überhaupt ein Recht auf Stadt? Oder müssen selbst Durchschnittsverdiener akzeptieren, dass sie sich keine Wohnung mehr in den Metropolen leisten können?

Selbst ältere Bestandswohnungen werden allmählich unerschwinglich, beobachtet Peter Hettenbach: „Schlechte Lagen und Ausstattungen werden beim Preis nicht mehr negativ berücksichtigt. Alles, was in begehrten Städten verfügbar ist, wird zum Höchstpreis angeboten.“ Und inzwischen geht es längst nicht mehr darum, dass Geringverdiener aus den Städten fliehen. Es ist zunehmend die Mittelschicht, die dort keine bezahlbaren Wohnungen mehr findet.

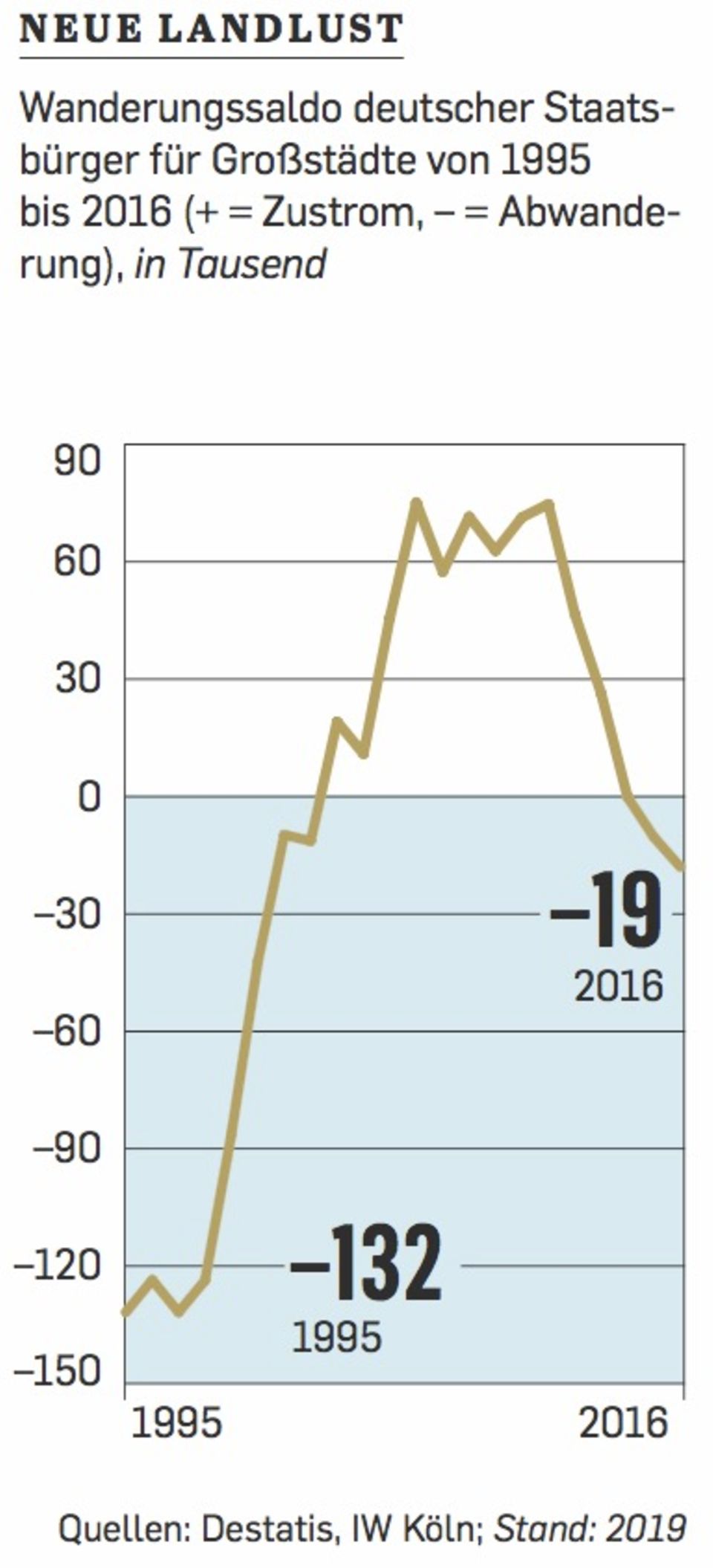

Auch wenn Makler mancherorts anderes behaupten und vom „anhaltenden Zuzug in die attraktiven Metropolen“ sprechen – die Zahlen des IW, der Bertelsmann Stiftung und vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung belegen etwas anderes: In Summe verlieren die deutschen Großstädte in der Altersklasse ab 30 Jahren immer mehr einheimische Bewohner ans Umland. Langfristig bedeutet dies allerdings noch mehr Zersiedelung und mehr Pendelei in die Metropolen.

Wenn Politiker dies verhindern wollen, haben sie eigentlich nur eine Möglichkeit: Da einfach mehr Geld kaum helfen wird und gerade der Bau günstiger Wohnungen derzeit für private Investoren unattraktiv ist, müsste die Politik genau hier ansetzen – und kleinere Wohnungen für untere und mittlere Einkommen in den Städten stärker subventionieren. Zusätzlich könnten öffentliche Grundstücke für solche Neubauten reserviert werden. All denen, die nach Verstaatlichung rufen, würde dies wahrscheinlich mehr helfen als die Enteignung privater Vermieter. Den Rest können dann Angebot und Nachfrage regeln.