Die deutsche Energiewende erfordert gewaltige Investitionen. Der Ökonom Jens Südekum (Berater von Robert Habeck) schätzt den Bedarf konservativ geschätzt auf knapp 1 Billionen Euro bis 2030. Der Staat müsse diese Transformation finanzieren, da Geschäftsbanken als Investoren wenig geduldig sind und die „grünen“ Geschäftsmodelle erst in einigen Jahrzehnten Profite abwerfen werden. Aber ist das realistisch?

Die Argumentation der Subventionsromantiker offenbart erschreckende Missverständnisse über Finanzmärkte und aussichtsreiche Geschäftsmodelle. Zunächst einmal werden Investoren regelmäßig mit Kreditbanken gleichgesetzt. Langfristige Investitionen werden aber häufig auch mit Eigenkapital finanziert. Die Vorteile liegen auf der Hand: Eigenkapital steht dauerhaft zur Verfügung und es gibt keine beständigen Belastungen durch Zins- und Tilgungszahlungen. Die Einwerbung von Eigenkapital erfolgt außerbörslichen durch Private Equity, bei umfangreichen Investitionen auch regelmäßig an der Börse durch Public Equity.

Eigenkapitalgeber haben häufig einen sehr langen Atem. Visionäre Eigentümer sind regelmäßig bereit, aussichtsreiche Geschäftsmodelle auch über eine lange Durststrecke zu finanzieren. Bei Tesla haben Elon Musk und andere Aktionäre etwa 20 Jahre warten müssen, bis endlich auskömmliche Renditen erwirtschaftet wurden. Die Botschaft der Finanzmärkte ist eindeutig: Langfristig überzeugende Geschäftsmodelle benötigen keine staatlichen Subventionen.

Überkapazitäten erzeugen Preisdruck und trüben Geschäftsmodell

Die entscheidende Frage ist deshalb, ob auch die Investitionen in Wind- und Solarparks auf lange Sicht rentabel sein können. Die Ertragskraft von Unternehmen hängt von vielen Faktoren ab (detaillierte Analysen in meiner Monographie Unternehmensanalysen: Wie man die Zukunft eines Unternehmens prognostiziert). Die entscheidenden Größen sind die Wettbewerbsintensität, Markteintrittsbarrieren sowie die Bedrohung durch Substitute. Geht man systematisch die Argumente durch, muss man für die langfristigen Geschäftsaussichten von heimischen Solar- und Windparks leider recht schwarzsehen.

Die Wettbewerbsintensität ist systembedingt extrem hoch. Solar- und Windparks erzeugen im hohen Gleichlauf Strom. Nachts fallen Solaranlagen aus und tagsüber scheint die Sonne und weht der Wind (auch europaweit) recht ähnlich. Schon heute wird folglich an vielen Tagen ein großes Überangebot an Strom erzeugt, das mit negativen Preisen – also mit zusätzlichen Kosten versehen – in den Markt gedrückt werden müssen. Bei der geplanten Verdreifachung der installierten Kapazität von Wind und Solaranlagen bis 2045 wird dieses Phänomen noch deutlich häufiger zu beobachten sein.

Ökonomen wie Jens Südekum tun dieses Problem ab, indem sie lapidar behaupten: „Langfristig wird das (gemeint sind die Investitionen in grüne Energieerzeugung) Profite abwerfen, weil erneuerbare Energien günstiger sind als fossile.“ Das ist eine gefährliche ökonomische Halbwahrheit: Für die Profitabilität müssen die Gestehungskosten den Preisen gegenübergestellt werden. Mit den staatlich gewollten Überkapazitäten werden die Preise auch in Zukunft kaum die Kosten decken können. Die Politik schaufelt deshalb schon jetzt mit ihren Subventionen das Grab für eine tragfähige Energiewende.

Liberalisierung des europäischen Strommarktes feuert Preisdruck weiter an

Die Markteintrittsbarrieren sind aktuell sehr hoch, sie werden jedoch durch die Liberalisierung des europäischen Strommarktes in den nächsten Jahren deutlich aufgeweicht. Die nationalen Strommärkte sind derzeit maßgeblich durch die begrenzten Transportmöglichkeiten von Strom vor ausländischer Konkurrenz geschützt. Die Marktzonen für Strom entsprechen folglich in etwa den Grenzen der Nationalstaaten und es bilden sich entsprechend unterschiedliche Marktpreise heraus.

Die Bundesregierung kann deshalb aktuell auf nationaler Ebene den erneuerbaren Energien den größtmöglichen Schutz vor Konkurrenz bieten: Sowohl die Menge (Einspeisevorrang) als auch die Preise (Einspeisevergütung) werden staatlich garantiert. Der dezentrale Flatterstrom erfordert zudem umfangreiche Investitionen in die Verstetigung und Verteilung des Stroms, die bei anderen Stromkunden oder den Steuerzahlern abgeladen werden. Es ist eine Ironie dieser Subventionsorgien, dass die deutsche Energiepolitik der Abschottung der erneuerbaren Energien langfristig mit einer Öffnung der Märkte begegnen muss.

Mit den steigenden Anteilen an fluktuierender erneuerbarer Energie wird der Bedarf an einem grenzüberschreitenden Energieaustausch zunehmend wichtiger. Die Bundesregierung muss deshalb nun auch mit Nachdruck die Öffnung des europäischen Strommarktes (EU-Verordnung von 2018) verfolgen. Demnach sollen die Marktpreise marktorientiert gefunden und die Hindernisse im grenzüberschreitenden Handel abgebaut werden. Es darf deshalb erwartet werden, dass die „Interkonnektorenkapazitäten“ in Europa in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden. Die Folgen: Deutsche Energieanbieter erhalten zunehmend Konkurrenz aus dem Ausland und die Preise gleichen sich europaweit an – Tendenz sinkend.

Disruptionen bedeuten ein hohes Risiko für den Industriestandort

Die größten Bedrohungen (Disruptionen) lauern bei vielen Geschäftsmodellen durch unerwartete Substitute. Der technische Fortschritt ist schwer vorhersehbar und die Wirtschaftsgeschichte ist deshalb voller Beispiele für überraschende Disruptionen. Der Internethandel verdrängt den stationären Handel, CDs verdrängten die Schallplatten, Elektroautos die Verbrenner und Smartphones die Handys. Ein ähnliches Schicksal kann auch den Betreibern von Solar- und Windanlagen drohen.

Was macht man eigentlich, wenn die Entwicklung von modularen Kernkraftwerken (Small Modular Reactors SMR) oder die Kernfusion in einigen Jahren deutlich günstiger, stabiler und umweltfreundlicher (geringer Flächen- und Ressourcenbedarf) Strom erzeugen können? Und wie regiert man, wenn ausländische Konkurrenten in einem liberalisierten europäischen Strommarkt ihren günstig erzeugten Strom massenhaft in Deutschland absetzen können? Die deutsche Politik geht ein hohes Risiko ein, wenn sie ideologiegetrieben bei der Energiepolitik nur auf ein Pferd setzt und diesen sprunghaften Gaul auch noch mit einem hohen Zaun schützen möchte. Damit setzt sie den Industriestandort Deutschland einem sehr großen Risiko aus.

Die zahlreichen Nachteile von Subventionen werden ignoriert

Die Befürworter von erneuerbaren Energien feiern jubelbesoffen die subventionierte Schaffung von neuen installierten Kapazitäten, auf dem ökonomischen Auge sind sie jedoch häufig blind. Bei regelmäßigem Überangebot Negativpreise und bei Übernachfrage zunehmende Verdrängung durch internationale Wettbewerber – es gibt wahrlich attraktivere Geschäftsmodelle. Privates Kapital wird man ohne Subventionen in diesem vermurksten Markt kaum mehr einwerben können. Schon heute ist deshalb absehbar, dass die Steuerzahler (übernehmen Einspeisevergütung, Finanzierung von Backup-Kraftwerken, Speicherkapazitäten) oder die Stromkunden mit Quersubvention (übernehmen Netzentgelte) dauerhaft für diese planwirtschaftliche Energiepolitik aufkommen müssen.

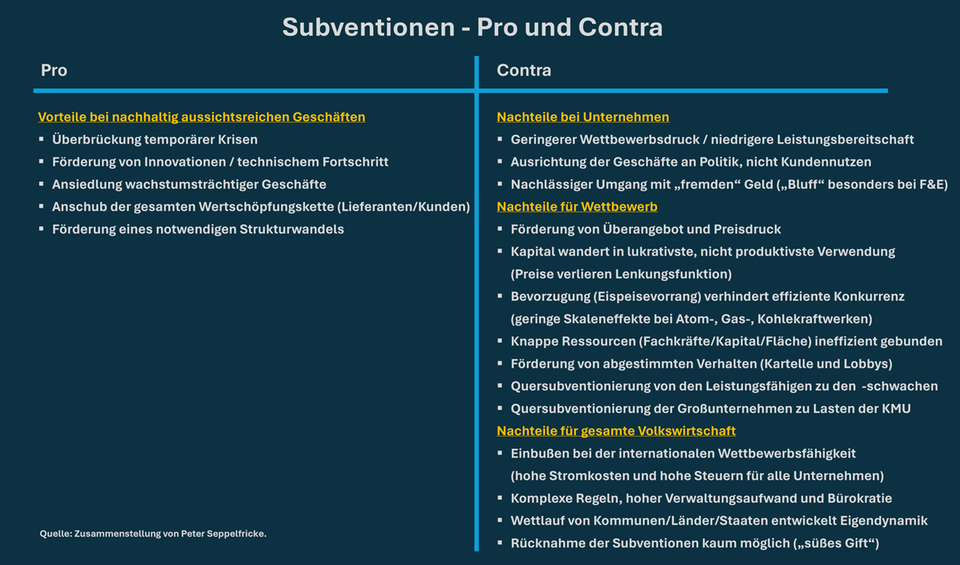

Die deutsche Energiepolitik wird vermutlich in einigen Jahren in Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre als Paradebeispiel für die Nachteile staatlicher Subventionspolitik dienen. Überkapazitäten und Preisdruck, Zerstörung des Preismechanismus und der Märkte für Wettbewerber (Atomkraft etc.), Fehlleitung von Ressourcen (Fachkräften, Kapital, Ackerfläche), Förderung von Lobbyismus und Kartellen, Einbußen bei internationaler Wettbewerbsfähigkeit und hohe Bürokratie, um nur die wichtigsten Nachteile zu nennen (siehe Abbildung). Und sie wird ein Beispiel sein für unterlassene Kosten-Nutzen-Überlegungen. Den exorbitanten (internen und externen) Kosten der Energiewende steht kaum ein Nutzen (in Form von höherer Versorgungssicherheit oder höherer Umweltfreundlichkeit) gegenüber.