„Goodbye Britain, it was nice knowing you“, prangte im Mai 1975 auf der ersten Seite des Wall Street Journals. Das Land war am Boden. Alle wussten, Großbritannien war der „sick man of Europe.“

Die Inflation hatte 25 Prozent erreicht. Seit dem Ölpreisschock von 1973, als sie bei neun Prozent lag, hatte sie sich hochgeschaukelt. Arbeitnehmer aller Industrien streikten für höhere Löhne. Die Unternehmen gewährten sie und setzen ihre Preise höher. Der Teufelskreis der Lohn-Preis-Spirale begann.

Aus heutiger Sicht gleicht die Situation der in Deutschland im Jahr 2023. Vor einem Jahr traf ein Gaspreisschock das Land. Die Inflation liegt wie damals in Großbritannien bei knapp neun Prozent. Angestellte von Post, Bahn, im öffentlichen Dienst und zahlreichen Industrien gehen für höhere Löhne auf die Straße.

Mit Steuersenkungen gegen die Inflation

Doch die Entstehung der starken Inflation der 70er-Jahre in Großbritannien zeigt, was wirklich passieren muss, damit die Preise sich immer weiter hochschaukeln. Und sie zeigt ebenso, wie weit Deutschland von so einer Situation entfernt ist.

Die Geschichte der Lohn-Preis-Spirale in Großbritannien beginnt Ende der 1960er Jahre. Es ist die Zeit der sogenannten „incomes policy“. Unter der Vereinbarung halten Gewerkschaften ihre Lohnforderungen verlässlich unter der Inflationsrate. Die Unternehmen halten im Gegenzug Preisanstiege gering. Jahrelang reicht das, um in Großbritannien die Inflation im Zaum zu halten. Doch als die Produktivität nach Jahren des Wachstums sinkt, geht die Rechnung plötzlich nicht mehr auf. 1969 erreicht die Inflation 5,5 Prozent, 1970 sogar 6,4 Prozent.

Der konservative Tory-Politiker Edward Heath macht sich die Situation zu nutze. Er verspricht, die Inflation zu verringern. Die Wirtschaft durch Steuersenkungen anzukurbeln. „Dies würde mit einem Schlag den Preisanstieg verringern, die Produktion steigern und die Arbeitslosigkeit verringern.“, verspricht er.

Mit der Ölkrise eskaliert die Situation

Tatsächlich aber steigt die Inflation schneller als die Jahre zuvor. Bereits fünf Monate nach seinem Amtsantritt liegt der Kaufkraftschwund bei sieben Prozent. Die Gewerkschaften fordern massive Lohnerhöhungen: Kraftwerksangestellte wollen 18 Prozent mehr, Krankenhausbeschäftigte 30 Prozent, Polizisten 35 und Lehrer 37 Prozent mehr.

Den unglücklichen Heath treffen bald darauf die nächsten Schocks. Das strauchelnde Unternehmen Rolls Royce steht vor der Insolvenz. Tausende Arbeitsplätze auf der Kippe. Statt der angekündigten Liberalisierung gibt Heath immer mehr Geld aus für Unternehmensrettungen auch ungesunder Firmen, die Erhaltung von Arbeitsplätzen und Staatsinvestitionen, um die Wirtschaft zu modernisieren. Die Ausgaben bringen Großbritannien aber auch ein saftiges Defizit ein.

Die Situation eskaliert, als die OPEC im Oktober 1973 ein Ölembargo verhängt. Die Preise in Großbritannien schießen weiter in die Höhe. Zu dieser Zeit wittert auch die Gewerkschaft der Bergarbeiter ihre Chance und streikt für eine Lohnerhöhung. Heath ruft Neuwahlen aus und verliert. Die Labour-Partei, die nun an die Macht kommt, gibt den Bergarbeitern ihre Lohnerhöhung. Der Preis: Eine jährliche Inflation von 25 Prozent.

Der Winter der Unzufriedenheit

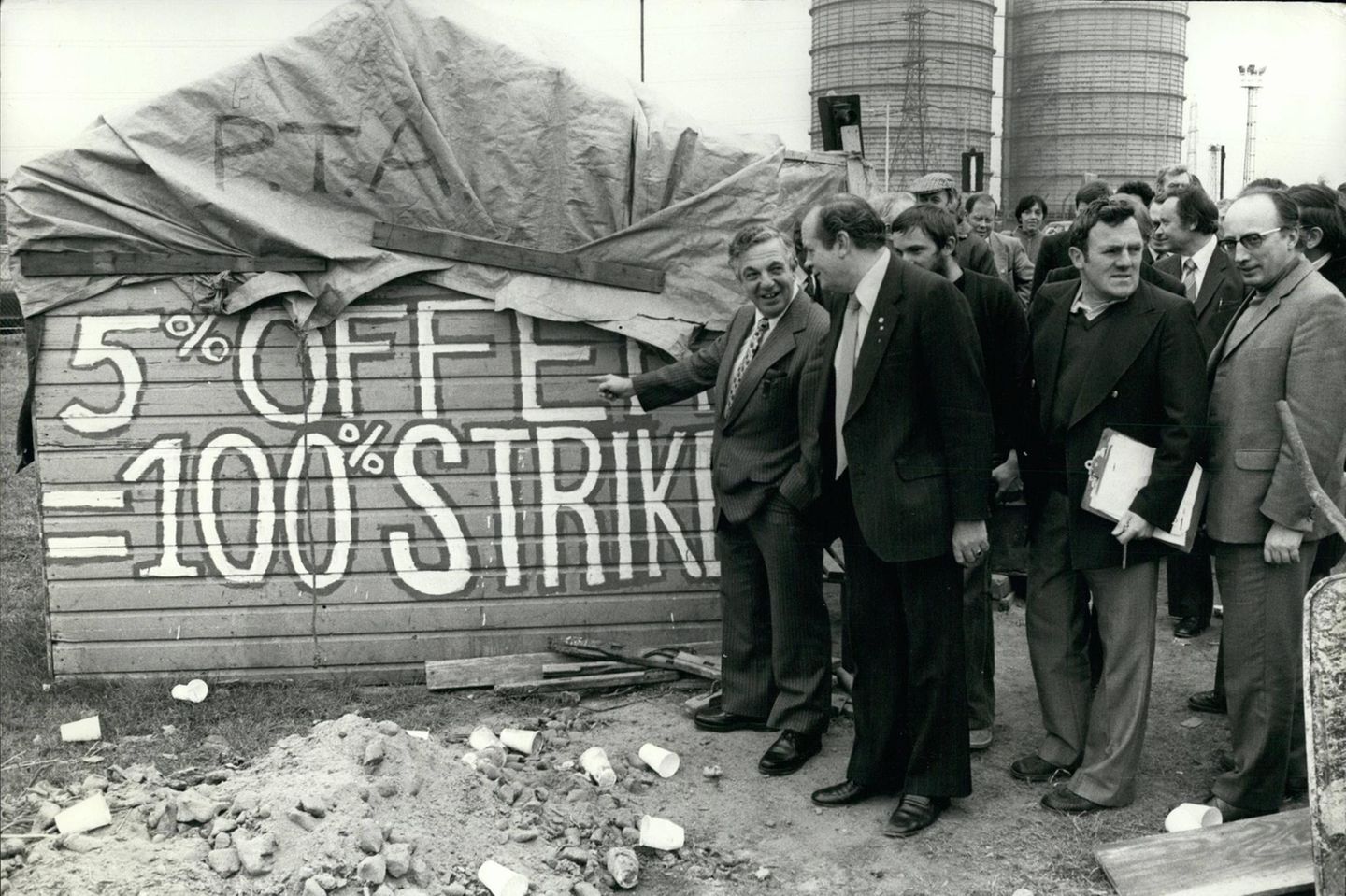

Die kommenden Jahre sind von Streiks durchzogen. Immer wieder einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf höhere Löhne. Diejenigen, die in Gewerkschaften organisiert waren, profitieren dabei mehr als andere. Aus Angst vor Streiks setzten sich auch Politiker dafür ein, die Löhne öffentlicher Industrien zu erhöhen. Doch all das hilft nicht gegen das größte wirtschaftliche Problem: Die Gewinne der Arbeitgeber schrumpfen. Die Produktivitätszuwächse sind zu gering, um die immer höheren Löhne zu bezahlen. Und für die Gewerkschaften wird es immer schwieriger, Reallohnsteigerungen durchzusetzen.

1975 ist Großbritannien hochverschuldet und die Inflation ist auf dem Höchststand von 25 Prozent angelangt. Also beginnt das Land zu sparen.

Bis 1978 gelingt es der Labour-Partei und den Gewerkschaften so sogar, die Inflation auf einen einstelligen Wert zu reduzieren. Denn trotz steigender Preise einigen sie sich auf geringere Lohnsteigerungen. Doch im „Winter der Unzufriedenheit“ 1978-79 ist die Geduld vieler Arbeiter auf Gehaltsverzicht aufgebraucht. Autoarbeiter, Lastwagenfahrer und schließlich auch schlecht bezahlte Klinikmitarbeiter streiken für höhere Löhne. Die Inflation steigt wieder auf 12 Prozent.

Erst die folgende Regierung unter Margeret Thatcher schafft es, sie zu einem hohen Preis zu zähmen. Sie hebt die Zinsen, löst eine Rezession aus und katapultiert die Arbeitslosigkeit 1982 zum ersten Mal seit den 1930er Jahren auf über vier Millionen, von sechs auf zwölf Prozent. Doch so hart die Maßnahmen auch waren, erst so bekam das Land die Inflation wieder in den Griff.

Die Geschichte von Großbritannien der 1970er kann eine Mahnung sein, wie Regierungen, Zentralbanker und Arbeitnehmer nicht handeln sollten. Doch die Unterschiede sind groß. Heute sind nur 17 Prozent der Arbeitnehmer in Gewerkschaften organisiert, die Zentralbanken können unabhängig die Zinsen hochsetzen, um die Inflation einzudämmen, und noch liegen auch die Lohnerhöhungen mit etwa sechs Prozent unter der Inflationsrate im vergangenen Jahr. Den Satz „Goodbye Germany, it was nice knowing you“ wird das Wall Street Journal ziemlich sicher nicht titeln. Von Deutschland muss sich sobald hoffentlich niemand verabschieden.