Adam Smith beschrieb Subventionen einst als „Bounty“, eine Prämie oder Zuschuss. Auch Beihilfen für fossile Brennstoffe sind staatliche Eingriffe, die den Energiemarkt lenken sollen. Für die Erreichung der globalen Klimaziele spielen sie eine zentrale Rolle, weil die Anreize den Wettbewerb zugunsten von Öl, Gas und Kohle verzerren – und so den Umstieg auf umweltfreundlichere Ressourcen erschwert. Politisch sind sie daher ein heißes Eisen. Denn gerade in ärmeren Ländern würde man wohl Revoluten riskieren, wenn bislang verbilligte Verbraucherpreise für Treibstoff oder Kochgas ins Unermessliche stiegen.

Bei den globalen Klimakonferenzen waren Beihilfen für fossile Energieträger zuletzt vor zwei Jahren in Glasgow auf der Agenda, als der Versuch (an China) scheiterte, ein globales Ausstiegsdatum aus dem fossilen Zeitalter zu vereinbaren. Dafür will der Vorsitz der Vereinigten Emirate in der nächsten Woche in Dubai einen neuen Anlauf nehmen. Der Ausstieg ist eines der zentralen Verhandlungsthemen. Da Peking inzwischen entschiedener den Pfad grüner Energien beschreitet, stehen die Chancen womöglich besser.

Damit rückt auch das heikle Thema der Subventionen wieder in den Blick. Klimaschützer fordern, die Ampel auf der COP28 auf rot zu schalten. Ein Ergebnis könnte die Vereinbarung sein, sie bis 2030 auslaufen zu lassen – und einen gerechten Übergang durch Anreize für alternative Brennstoffe und grüne Verkehrsmittel ermöglichen. Regierungen könnten dann Ziele in ihren nächsten „national festgelegten Beiträgen“ (sogenannte NDCs) abstecken.

Auf den ersten Blick scheinen die Ausgaben für die fossilen Subventionen enorm. In einer globalen Bestandsaufnahme erfasst der Internationale Währungsfonds (IWF) Beihilfen im Umfang von gewaltigen 7000 Mrd. Dollar. Doch Vorsicht: Die Summe beinhaltet sowohl „explizite“ Finanzierungen, die über Unterstützung von Energieunternehmen oder Steuernachlässe letztlich Endverbraucherpreise verbilligen, wie auch „implizite“ Stützen. Letztere berücksichtigen vor allem Kosten für Gesellschaft und Umwelt, die fossile Emissionen verursachen, aber nicht eingepreist werden. Dazu gehören etwa 4,5 Millionen vorzeitige Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung.

Produkt-, Umwelt- und andere verborgene Kosten zusammen ergeben einen „effizienten“ oder wahren Preis, der die Endkundenpreise am Energiemarkt erheblich übersteigt. Aus dieser Differenz und dem Verbrauch berechnet der IWF eine Gesamtbeihilfe: Die erreichte weltweit 2022 ganze sieben Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP). Direkte oder „explizite“ Subventionen machten 18 Prozent davon aus: immer noch die stolze Summe von 1.300 Mrd. Dollar. Seit 2020 gab es einen steilen Anstieg von 500 Mrd. Dollar, weil die Weltmarktpreise infolge des Ukrainekriegs in die Höhe kletterten – und der Staat Verbrauchern zur vorübergehenden Abfederung zur Hilfe eilte.

Ostasien gibt größten Anreiz

Von den meisten direkten Subventionen profitierte 2022 folglich Erdgas – mit nahezu der Hälfte –, gefolgt von Erdölprodukten (26 Prozent) und Strom (25 Prozent). Bei den wahren Kosten, die nicht weitergegeben werden, führen Erdölprodukte vor Kohle und Erdgas. Nach Regionen stehen die Staaten in Ostasien und dem Pazifik für fast die Hälfte aller Beihilfen, bei einzelnen Staaten führen China, die USA, Russland und die EU vor Indien.

Ein klarer Schnitt bei „expliziten“ Beihilfen für fossile Brennstoffe – bei gleichzeitiger Erhebung neuer CO2-Abgaben – würde laut IWF den Ausstoß von CO2-Emissionen bis 2030 um 43 Prozent unter das „Business as usual“-Level drücken. Zugleich würde eine umfassende Preisreform fossiler Energien Mehreinnahmen von 3,6 Prozent des globalen BIP in die Staatskassen spülen, haben die Ökonomen errechnet. Regierungen sollten die Gunst der Stunde der allmählich wieder sinkenden Weltmarktpreise nutzen, so ihr Rat, um fossile Energien stärker zu bepreisen.

Seit 2009 bereits wiederholen die G20-Industrie- und Schwellenländer fast jährlich ihre Zusage, „ineffiziente fossile Subventionen abzuschaffen“. Nun stiegen sie in der Krise zuletzt stärker denn je. Zehn von 25 Ländern (G20 und einige andere) bezuschussten Erdgaspreise nach den Energiepreisschocks. Einige Länder halten daran fest, Treibstoffe im Kraft- und Flugverkehr unter Verkaufspreis zu halten – darunter Äthiopien, Indosien, Iran, Russland, Saudi-Arabien und Vietnam für Diesel. Um alle externen Umweltkosten einzupreisen, müssten Einzelhandelspreise dagegen mehr als 40 Prozent höher liegen, so der IWF.

Umgekehrt bleibt die Kohle-Bepreisung zur Beschleungigung der Energiewende die Ausnahme – wie etwa in Kanada, der EU, Großbritannien und Südkorea (22 von 170 Ländern) – und moderat. Unter anderem wehren sich die die USA dagegen und machen einen universellen Weg bisher unrealistisch.

Wo fossile Energien am stärksten subventioniert werden

Im Jahr 2022 stand die Region für 38 Prozent aller direkten staatlichen Beihilfen für fossile Energien. Der Ukrainekrieg und seine Folgen trieben sie zuletzt um ganze 190 Prozent in die Höhe. Der Löwenanteil entfällt laut IWF auf China mit 270 Mrd. Dollar, 189 Dollar pro Kopf oder 1,5 Prozent vom BIP. Die Website Subsidy Tracker schreibt China gar 264 Dollar pro Kopf an Subventionierung vor allem von Erdgas und Kohlestrom zu. Indonesien bezuschusst wie Indien stärker Erdölprodukte, darunter Treibstoff und Diesel: insgesamt mit 6,2 Prozent des BIP und pro Kopf 285 Dollar. Indien hat aufgehört, Verbraucherpreise zu stützen, steckt aber weiter Milliarden in die Öl- und Gasindustrie sowie in fossile Kraftwerke.

Im Jahr 2022 stand die Region für 26 Prozent aller direkten Preissubventionen für fossile Energien, anteilig am regionalen BIP sind das rund acht Prozent. In der Energiepreiskrise wuren in den Ländern Nordafrikas Ölprodukte verbilligt. Vor allem sitzen aber die Regierungen der ölproduzierenden Länder am Golf am Subventionshebel: Saudi-Arabien verbilligt laut Fossil Fuel Subsidy Tracker Erdölprodukte – Treibstoff für den Straßenverkehr – und Erdgas mit stolzen 5670 Dollar pro Kopf. Der Gastgeber der COP, die VAE, mit 3920 Dollar. Ganze zehn Prozent seines BIP steckt der Iran in fossile Beihilfen.

Im Jahr 2022 stand Europa für 16 Prozent aller direkten Stützungsmaßnahmen für fossile Energien. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die Folgen haben Beihilfen vor allem für teureres Erdgas und Strom um 300 Prozent explodieren lassen. Gewöhnlich gewährt Deutschland der Industrie Entlastungen für den Verbrauch fossiler Energie über Energie- und Stromsteuer und stützt den Luftverkehr mit Milliarden durch die Energiesteuerbefreiung für Kerosin die Mehrwertsteuerbefreiung von internationalen Flügen. Hinzu kommen Pendlerpauschalen sowie Dienstwagen- und Dieselprivilegien. Der IWF gab für Deutschland 520 Dollar pro Kopf Subventionen an, im Vergleich zu 275 Dollar pro Brite und 278 Dollar pro Franzose. Das entsprach 43 Mrd. Dollar Beihilfen in Deutschland und 18 Mrd. Dollar in Frankreich für die Entlastung von Industrie, Verkehr und Haushalten.

In der Energieversorgung hängt die Türkei zu mehr als 80 Prozent an fossilen Brennstoffen, was über dem Durchschnitt der G20-Länder liegt. Anteilig 5,9 Prozent vom nationalen BIP gab der türkische Staat 2022 an fossilen Beihilfen aus, pro Kopf kommt das Land damit auf 692 Dollar – oder in absoluten Zahlen auf 59 Mrd. Dollar, so der IWF. Vor allem gewährt die Regierung Steuerentlastungen auf Erdgas und Strom. Lange hat Ankara auch die Kohleindustrie gestützt und Investitionen staatlicher Energiegesellschaften mit finanziert.

Die Nachfolgestaaten der Sowejtunion machen etwa zehn Prozent der gesamten Kohle-, Öl- und Gassubventionen weltweit aus – etwa vier Prozent ihres regionalen BIP oder 488 Dollar pro Kopf. In Russland allein fließen 1610 Dollar pro Kopf, oder absolut mehr als 70 Mrd. Dollar (2022) in die staatliche Ölindustrie, den Ausbau der Gasförderung sowie in subventionierte Preise von Erdgas, Strom und Sprit. Kohle macht noch etwa ein Drittel aus. Das volle Ausmaß der Subventionen ist intransparent – wie auch die Exportpreise für Kohle.

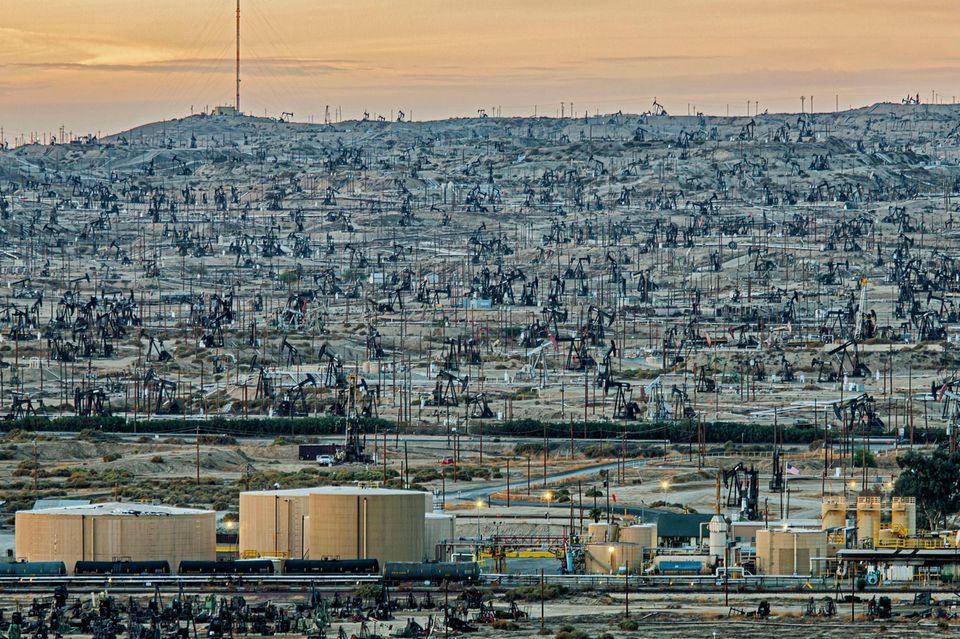

Weniger als drei Prozent aller fossilen Vergünstigungen entfallen auf Nordamerika. Für die USA berechnet der IWF 9 Dollar pro Kopf, insbesondere für Treibstoffe und andere Erdölprodukte sowie für die Förderung von Schiefergas. Nach einer Schätzung des Tax Policy Centers entlastete der Staat die Exploration und Ausbeutung von Öl-, Gas- und Kohlevorkommen zwischen 2019 und 2023 mit mehr als 11 Mrd. Dollar, wobei Energieunternehmen vor allem von Vergünstigungen bei Abschreibungen und Körperschaftsteuern profitieren. Kanada hat Steuerentlastungen für Verbraucher auslaufen lassen, kam 2022 aber dennoch auf 46 Dollar Subventionen pro Kopf, vor allem für Erdgas. Angestiegen war zuletzt die staatliche Förderung der Expansion im Flüssiggassektor.

Mit weniger als fünf Prozent aller direkten fossilen Beihilfe fällt Zentral- und Lateinamerika weltweit kaum ins Gewicht. Mexiko hat über die Jahre Steuerentlastungen für Treibstoffe zurückgefahren, gibt weniger staatliche Mittel für die Öl- und Gasgesellschaft Pemex aus, unterstützt fossile Brennstoffe aber 2022 noch mit 15 Mrd. Dollar. Während Brasilien weitgehend ohne Finanzspritzen für fossile Brennstoffe auskommt (11 Dollar pro Kopf laut IWF), schießt der Staat in Argentinien stolze 744 Dollar pro Kopf zu, um Erdgas, Ölprodukte und Strom zu verbilligen, und kommt auf 14 Mrd. Dollar.

Der Kontinent steht für weniger als drei Prozent der globalen Beihilfen für fossile Brennstoffe, anteilig am BIP gibt er aber dennoch etwa zwei Prozent dafür aus. Viele Regierungen zögern Reformen hinaus, weil unerlässliche Preissteigerungen im schlimmsten Fall soziale Unruhen auslösen können, wenn der Staat es nicht schafft, durch Beihilfen für bedürftige Haushalte die höheren Energiekosten abzufedern. Nigeria gab rund zehn Mrd. Dollar/Jahr für fossile Subventionen aus. Das Land produziert Erdöl, muss fast alle verarbeiteten Produkte aber importieren. Viel verbilligter Sprit wurde über die Landesgrenzen geschmuggelt. Der neue Präsident Tinubu strich die Beihilfen.