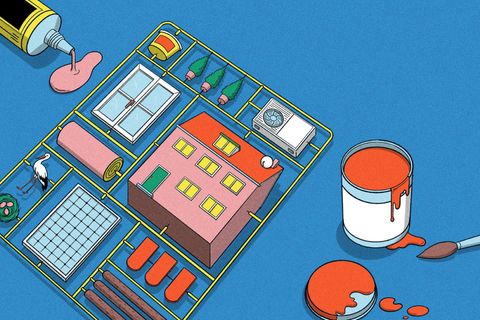

Die Schätzungen rund um den Ausbau zusätzlicher Energieinfrastruktur für erneuerbare Energien sind immens und gehen regelmäßig in Hunderte von Billionen Dollar. Im Jahr 2023 allein wurden weltweit 1,8 Billionen Dollar in solche Infrastrukturprojekte investiert. Um die globalen Netto-Null-Ziele bis 2050 zu erreichen, müsste sich das Investitionstempo jedoch über die nächsten 25 Jahren mehr als verdoppeln.

Die fehlende Kapazität der Stromnetze wird damit zu einem wesentlichen Hindernis für die globale Energiewende. Die Verzögerungen bei der Anbindung neuer Windräder und Solarparks an das Stromnetz nehmen zu und haben sich in vielen Ländern innerhalb des letzten Jahrzehnts mehr als verdoppelt – so auch in Deutschland und den USA. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Bedarf zeigt sich in Episoden negativer Strompreise ebenso wie in den Energieverlusten durch die Drosselung der Stromerzeugung, die vor allem auf Grund fehlender Speicherkapazität vorkommen. Die Folgen sind schwerwiegend. Weltweit, von Europa über Asien und Lateinamerika, werden Projekte für erneuerbare Energien im Wert von Milliarden Dollar gestrichen oder verzögert, weil es an Kapazitäten in den bestehenden Netzen mangelt.

Der Ausbau der Stromnetze ist für die Nutzung erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung, da Wind- und Solarparks in der Regel weiter entfernt von Bevölkerungszentren liegen. Dabei dauern allein die Planungs- und Genehmigungsphasen für Hochspannungsleitungen in Europa und den USA häufig sechs Jahre oder länger, fast doppelt so lange wie der eigentliche Bau. Ein Grund dafür ist, dass Genehmigungsverfahren in vielen Ländern stark dezentralisiert und fragmentiert sind. Die Konsequenz ist eine erhöhte Anfälligkeit für Widerstand aus den lokalen Gemeinden, denn verständlicherweise freuen sich nicht alle Anwohner über Windturbinen oder Hochspannungsleitungen in ihrer Nachbarschaft. Weil also unsicher ist, ob Stromtrassen überhaupt gebaut werden können, werden private Investoren eher abgeschreckt.

Erneuerbare Energien haben sich vervierfacht

Die Stromerzeugung ist ohne Frage der Aspekt der Energieversorgungskette, bei dem sich Politik und Investoren bislang am meisten engagiert haben. Nicht zuletzt deswegen hat sich die weltweite Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen von 2012 bis 2023 vervierfacht.

Investitionen in der Stromerzeugung werden mit zunehmender Marktreife jedoch immer schwieriger. Staatliche Subventionen und rasche technologische Weiterentwicklungen führen zu einem harten Wettbewerb zwischen den Stromerzeugern, welcher wiederum zu sinkenden Strompreisen und schrumpfenden Gewinnmargen führt. Engpässe in der Versorgungskette, steigende Kosten für Ausrüstung und Arbeit, Verzögerungen bei Genehmigungen und höhere Zinssätze machen neue Projekte schwieriger als noch vor ein paar Jahren.

Wie können Investoren in Erneuerbare investieren?

Welche Ansätze können Investoren also noch in Betracht ziehen, wenn sie im Bereich erneuerbare Energieerzeugung investieren wollen? Zunächst können sich durch Fremdkapital, welches oft knapp ist, bessere Chancen ergeben als durch Eigenkapitalinvestitionen. Insbesondere der Senior Debt-Bereich bietet interessante Möglichkeiten.

In Anbetracht der weltweit gestiegenen Zinssätze können auch Mezzaninkredite und strukturierte Finanzierungslösungen interessant werden – vor allem bei Projekten, welche nah an den Endkunden liegen, bereits Abnahmeverträge und Netzanschlüsse aufweisen, und Genehmigungsverfahren für konkurrierende Projekte noch nicht weit fortgeschritten sind. Die Bereitstellung von Fremdkapital auf der Ebene der Mutter- oder Holdinggesellschaft (anstatt auf der Ebene des einzelnen Projekts) gewährt zudem Schutz vor spezifischen Projektrisiken.

Wasserkraft und Geothermie in Italien und Island

Zweitens sollten Investoren sich nicht nur mit der Erzeugung von Wind- und Solarenergie befassen, sondern auch mit Wasserkraft und Geothermie. Diese Energiequellen sind regelbar, haben keine Grenzkosten und können von höheren Preisen profitieren, wenn Windräder und Solaranlagen aufgrund der Wetterlage oder der Tageszeit nichts produzieren. Da nur wenige Gebiete für diese Art von Projekten in Frage kommen und es schwierig ist, neue zu bauen, sind solche Projekte in der Regel auch mit weniger Wettbewerb und Obsoleszenzrisiken konfrontiert als Wind- und Solarprojekte, was eine Fremdfinanzierung sehr attraktiv machen kann.

Speziell die Rekapitalisierung von Wasserkraftprojekten in Europa, z.B. in Skandinavien und Italien, sowie die Erneuerung alter Infrastrukturen in Chile, Peru, Brasilien und anderen Teilen Lateinamerikas sind einen Blick wert. Geothermische Energieprojekte sind eher ein Nischenmarkt, es gibt aber einige interessante Projekte im Westen der USA und in Teilen Islands.

Aktien von BYD, LG und Co. könnten infrage kommen

Die Planung und der Bau von Netzen und Übertragungsleitungen ist ein weiteres Gebiet, auf dem sich Chancen in den Schwellenländern bieten. Für Anleger, die sich für Infrastruktur interessieren, bieten Unternehmen wie ISA und Celeo Redes in Südamerika die Möglichkeit, in vorrangig besicherte Schuldtitel zu investieren, die mit einem diversifizierten Portfolio von Übertragungsanlagen verbunden sind. Diese Anleihen sind sehr attraktiv aufgrund ihrer Liquidität, ihrer Tilgungsstruktur und der Tatsache, dass ihre Renditen vor Inflation und Währungsschwankungen geschützt sind. Diese Firmen sind große Akteure in ihren Regionen und verfügen über langjährige Beziehungen zu Regulierungsbehörden und anderen staatlichen Stellen. Daher sind sie gut positioniert, um Herausforderungen im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren zu meistern und solch massive Infrastrukturprojekte zu realisieren.

Die Stromspeicherung im industriellen Maßstab ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Energiewende. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, werden bis 2030 weltweit fast 1000 GWh an netzgebundenen Batterien und anderen Formen der Energiespeicherung benötigt – das ist etwa das 35-fache des heutigen Marktes. Zu den derzeit führenden Anbietern von Energiespeichern für die Industrie gehören beispielsweise Samsung SDI und LG aus Korea, BYD aus China und Panasonic aus Japan.

Versorgungsunternehmen kümmern sich um Stromspeicher

Die Langzeitspeicherung von Strom ist bei der Erzeugung erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung. Nur mit ihr können saisonale und witterungsbedingte Schwankungen ausgeglichen werden. Sie ist ein kritischer Schritt der Energiewende. Denn eine ausreichende und kosteneffiziente Langzeit-Energiespeicherung verbessert nicht nur die Widerstandskraft lokaler und regionaler Stromnetze, sie verringert auch den Bedarf an fossilen Brennstoffen.

Die am weitesten verbreitete und ausgereifteste Technologie ist die Pumpspeicherung, die nach einigen Schätzungen heute 90 Prozent oder mehr der Großspeicherung von Strom ausmacht. Sie ist besonders attraktiv, weil sie eine leicht abrufbare Energiequelle darstellt. Allerdings hat sie auch spezifische geografische Anforderungen, und das Ausbaupotenzial ist begrenzt. Da der Bau neuer Kapazitäten außerdem nicht selten die Umsiedelung ganzer Städte und Dörfer erforderlich macht, kann auch die Genehmigung solcher Projekte schwierig sein.

Iberdrola, ein europäisches Versorgungsunternehmen, ist derzeit führend in diesem Bereich. Das Unternehmen hat vor kurzem ein neues Pumpspeicherkraftwerk mit einer Kapazität von 40 GWh in Nordportugal gebaut und in Betrieb genommen. Damit erhöht sich die derzeitige Kapazität der Pumpspeicherkraftwerke in Spanien und Portugal auf über 100 GWh, weitere 170 GWh sind im Bau oder in Planung.

Die Energiemärkte sind an einem kritischen Wendepunkt angelangt und der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen ist in vollem Gange. Doch der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur ist zunehmend ins Hintertreffen geraten und muss in den kommenden Jahren weltweit massiv vorangetrieben werden. In Kombination mit den ambitionierten Klimazielen ergeben sich eine Vielzahl an Investitionschancen – von Energieproduktion über -transport bis hin zur -speicherung – die sich langfristig denkende Investoren nicht entgehen lassen sollten.