„Wir haben wahrscheinlich noch sechs bis neun oder zwölf Monate davon vor uns“, sagt die Chefökonomin der Industrieländerorganisation OECD Laurence Boone. Sie meint Kontaktbeschränkungen unterschiedlicher Härte, mit der die Welt versucht, sich aus dem Griff des Coronavirus zu lösen. Entsprechend sieht sie etliche Unsicherheiten.

Sicher ist: Die Corona-Pandemie hat der Weltwirtschaft einen schweren Schlag versetzt. Einzelne Regionen und Länder hat sie unterschiedlich hart getroffen. Und während die Welt das Virus allmählich zurückdrängt, wird auch die einsetzende Erholung höchst ungleich ausfallen. Einige gehen als Gewinner voran, andere werden die Krise erst später überwinden.

Die Weltwirtschaft musste 2020 den stärksten Einbruch seit Ende des Zweiten Weltkriegs wegstecken, Millionen Menschen verloren ihre Arbeit oder gingen in Kurzarbeit. Vor allem die Regierungen der reiferen Ökonomien betreiben Schadensbegrenzung mit milliardenschwere Hilfsprogrammen für die Wirtschaft und ihre Bürgerinnen und Bürger. Ärmere Länder und manche Schwellenländer können sich nicht in gleichem Maß verschulden.

Nach Einschätzung der OECD wird die Weltwirtschaft im Jahr 2021 den Rückgang von 4,25 Prozent in gleichem Umfang wieder gutmachen und dann 2022 um 3,75 Prozent wachsen. Das globale BIP wird also Ende 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. „Die Erholung würde stärker ausfallen, wenn die Impfstoffe schnell eingeführt werden, was das Vertrauen stärkt und die Unsicherheit verringert.“

Asien im Vorteil

Doch ist die Dynamik ungleich verteilt. Viele der reichsten Nationen der Welt werden sich frühestens 2022 wieder vollständig erholt haben. Dabei kommt es auch darauf an, wie zügig die Pandemie ausgebremst werden kannn. Im Wettlauf mit potenziell ansteckenderen Virusmutationen und abhängig vom Tempo der Impfstoffproduktion werden selbst Industrienationen womöglich die angestrebte Herdenimmunität nicht bis Ende 2021 erreichen. Entwicklungsländer werden gar eine weitere Verbreitung des Virus nicht verhindern können.

Langfristige Dauerschäden

Trotz der Erholung im laufenden Jahr wird die Krise viele Volkswirtschaften bis 2022 voraussichtlich um fünf Prozent kleiner zurücklassen. „Die fortgeschrittenen und aufstrebenden Volkswirtschaften könnten im Median bis 2022 den Gegenwert von vier bis fünf Jahren Wachstum des realen Pro-Kopf-Einkommens eingebüßt haben“, schreibt die OECD in ihrem Wirtschaftsausblick 2021. Mehr als eine vorübergehende Schwäche also. In China, Korea, Japan und einigen nordeuropäischen Volkswirtschaften werde das Risiko derart langfristiger Kosten dagegen als relativ gering eingeschätzt.

Dies sind die Länder, die sich aus OECD-Sicht schnell bzw. langsam erholen werden:

Wie überwinden Länder den Corona-Schock

Chinas Wirtschaft soll laut der OECD-Prognose 2021 um acht Prozent wachsen, gefolgt von 4,9 Prozent 2022. Dem Absturz im ersten Quartal folgte ein steiler Anstieg des BIP und dann eine Stabilisierung dank staatlicher Investitionen in Infrastrukturen und einer starken Exportnachfrage nach Haushaltswaren oder medizinischen Gütern. Die Ausfuhren in die USA trotzten Krise und Handelskrieg – sie bewegen sich auf Rekordniveau. Mit der Freihandelszone im Pazifik und der Seidenstraßeninitiative weitet Peking seinen Einfluss aus und baut zugleich strukturell die Abhängigkeit seiner Volkswirtschaft von Technologien wie Halbleitern ab. Die Volksrepublik könnte binnen fünf Jahren die USA als weltgrößte Volkswirtschaft überholen, doppelt so schnell wie bisher erwartet. Schwachstelle bleibt der private Konsum.

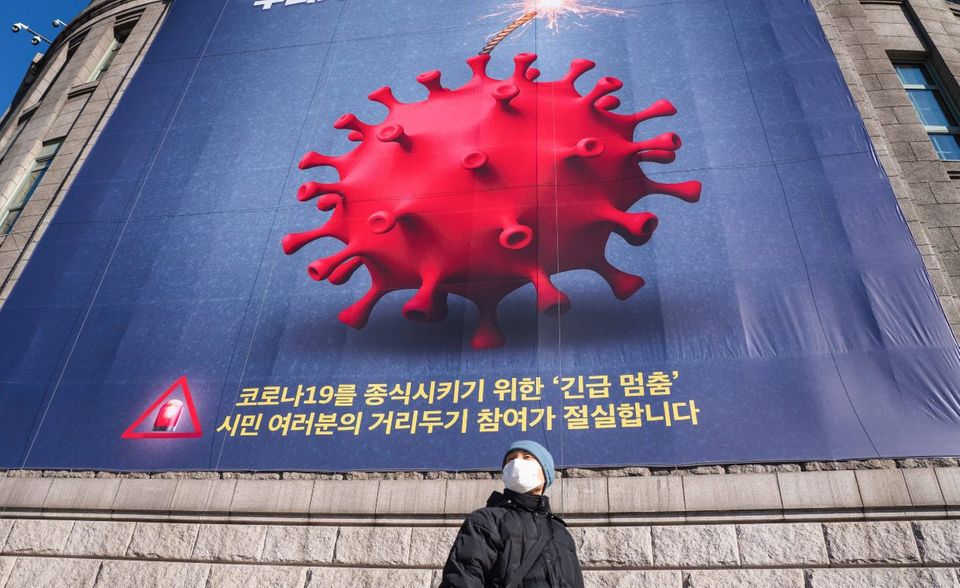

Koreas Wirtschaft wird zwei Jahre nach dem Start der Pandemie die Krise mit einem Plus von 1,63 Prozent überwunden haben. Konsequente Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen haben das Minus beim Bruttoinlandsprodukt auf etwas über ein Prozent begrenzt – der geringste Schaden unter allen OECD-Ländern. Die Erholung wird getrieben vom privaten Konsum und der staatlichen Unterstützung für Haushalte sowie vom Exportwachstum bei Elektronik (vor allem Halbleitern). Mit erheblichen Investitionen in die Digitalisierung und die grüne Wirtschaft wird 2021 und 2022 ein Wachstum von je drei Prozent erwartet.

Die Volkswirtschaft des Inselstaates wird sich nach den OECD-Prognosen mit am schnellsten von dem Schock der Corona-Krise erholen. Ohne Rückschläge wird die erste Rezession seit 1998 (minus 2,4 Prozent 2020) im laufenden Jahr teilweise überwunden, worauf 2022 ein Wachstumsschub von fünf Prozent folgen soll. Verhaltener Optimismus stützt sich auf die Erwartung, dass mit zunehmenden Impfungen gegen Covid-19 der Tourismus wieder in Schwung kommt. Das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern bleibt aber vorerst verhalten. Die Armut wächst.

Auch die Türkei sollte laut OECD die wirtschaftlichen Turbulenzen Ende 2021 (mit plus 0,4 Prozent gegenüber Ende 2019) hinter sich gelassen haben und an frühere Trends anschließen können. Der Industrieproduktionsindex hatte schon im August 2020 das Vorjahresniveau erreicht. Die Autobranche und der Gesundheitssektor stützten die Exporte, die Immobilienwirtschaft und Konjunkturspritzen sorgten für Dynamik. Mit dem Wechsel an der Spitze der Zentralbank im November und dem Rücktritt von Finanzminister Berat Albayrak kehrte das Vertrauen in eine disziplinierte Geldpolitik und effektive Bekämpfung der Inflation zurück. Nach einem BIP-Rückgang von 1,3 Prozent 2020 wird 2021 ein Wachstum von 2,9 Prozent und 2022 von 3,2 Prozent erwartet.

In den USA wird erwartet, dass die Wirtschaft von der Ausgaben-Politik von US-Präsident Joe Biden profitieren wird. Nach einem Minus von 3,7 Prozent in 2020 und wird in diesem Jahr ein Wachstum von 3,2 Prozent erwartet. Wohl an der Schwelle zum Jahr 2022, das ein Plus von 3,5 Prozent bringen soll, werde das Vorkrisenniveau überschritten. Bis vergangenen Oktober konnten die Jobverluste –22 Millionen Amerikaner verloren ihre Arbeit – halbiert werden. Trotzdem wird bei der Arbeitslosenrate nur ein allmählicher Rückgang erwartet, zumal die Sektoren Dienstleistung, Gastgewerbe und Transport weiter unter der Krise leiden. Google-Trends zeigen an, dass Verbraucher gegen Ende 2020 noch ein Fünftel weniger ausgeben als vor der Krise. Aber der Häuserkauf zieht an.

Japan werden Ende 2021 noch 1,25 Prozent an seiner Vorkrisen-Wirtschaftsleistung fehlen. Der Covid-19-Schock ließ die Wirtschaft 2020 um gut fünf Prozent einbrechen. Im laufenden Jahr dürfte sie wieder um 2,25 Prozent wachsen und 2022 um 1,5 Prozent. Die Schwierigkeiten, Herde von Neuinfektionen unter Kontrolle zu bekommen, wirken sich dämpfend auf die Binnennachfrage und private Ausgaben aus und bringen nur verhaltenes Wachstum. Ein Wiederanstieg der Exporte hängt davon ab, wie sich die Lage bei den wichtigsten Handelspartnern entwickelt. Der Covid-19-Schock ließ die Wirtschaft 2020 um gut fünf Prozent einbrechen. Im laufenden Jahr dürfte sie wieder um 2,25 gutmachen und 2021 um 1,5 Prozent zulegen. Die Schwierigkeiten, Herde von Neuinfektionen unter Kontrolle zu bekommen, wirken sich dämpfend auf die Binnennachfrage und private Ausgaben aus und bringen nur verhaltenes Wachstum. Ein Wiederanstieg der Exporte hängt von der Entwicklung der wichtigsten Handelspartner ab.

Die deutsche Wirtschaft wird laut OECD 2021 noch nicht zu alter Form zurückfinden. Die Industrieländerorganisation sieht sie Ende des Jahres noch 1,75 Prozentpunkte unter Vorkrisenniveau. Nach dem Einbruch von mehr als fünf Prozent 2020 aufgrund der schwachen Nachfrage von Privathaushalten, Investitionszurückhaltung und Exporteinbußen soll 2021 aber das Wachstum allmählich zurückkehren. Erwartet wird ein Plus von 2,8 Prozent dank höherer Exporte und mehr Konsum, aber mit verhaltener Nachfrage bei Dienstleistungen. Für 2022 wird ein Wachstum von 3,3 Prozent erwartet.

Auch die französische Wirtschaft wird Ende 2021 die Rückkehr zum Stand vor der Pandemie um 2,25 Prozent verfehlen. Die starke Rezession von 9,1 Prozent in 2020 dürfte zwar im laufenden Jahr mit einer starken Erholung von sechs Prozent teilweise überwunden werden. 2022 werden dann 3,3 Prozent erwartet. Aber auch Frankreich ringt damit, die Kontrolle über das Virus wiederzuerlangen. Unternehmen und Bürgern fehlt das Vertrauen, doch mit fortschreitender Impfung werden höhere Investitionen, Exporte und eine Wiederbelebung der schwer getroffenen Tourismus-, Freizeit- und Gastgewerbes erwartet.

Die aufstrebende Volkswirtschaft ist sehr tief gefallen und wird laut OECD auch Ende des Jahres noch knapp 3,3 Prozentpunkte unter Vorkrisenniveau liegen. Trotz eines erwarteten starken Aufschwungs von je etwa acht und fünf Prozent im zweiten Quartal der Finanzjahre 2021/22 und 2022/23 bleibe der Wachstumsschaden gewaltig. Seit einem der härtesten Lockdowns und dem tiefsten Absturz unter den G20-Ländern setzte eine Erholung ein. Das Wetter war der Agrarwirtschaft gnädig, das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen leiden aber weiter unter regionalen Hotspot-Beschränkungen.

Auch Brasilien wird Ende des Jahres noch nicht zum Vorkrisenniveau zurückkehren. Das BIP wird laut OECD noch drei Prozentpunkte darunterliegen. Zwar ist Brasilien im Verhältnis zu seinen Nachbarn relativ glimpflich davongekommen. Das BIP schrumpfte 2020 um sechs Prozent. 2021 und 2022 wird zwar mit einem breiten und soliden, aber nur verhaltenen Wachstum von 2,6 bzw. 2,2 Prozent gerechnet.

Nach Großbritannien wird Italien in Europa am längsten brauchen, um wirtschaftlich aus der Krise zu kommen. Bis Ende 2021 dürfte nach Prognosen der OECD das BIP noch um rund 3,9 Prozent schwächer ausfallen als Ende 2019. Im laufenden Jahr dürfte die Wirtschaft um 4,3 Prozent und im nächsten Jahr um mehr als drei Prozent wachsen. Unsicherheit und weitere Einschränkungen des öffentlichen und Wirtschaftslebens drücken auf die Konsumlaune und Investitionen, aber Industrie, Bau und Einzelhandel konnten im dritten Quartal 2020 wieder zulegen. Nennenswerte positive Effekte in der Beschäftigung werden vor allem für Frauen und gering Qualifizierte erst 2022 erwartet.

Auch das Land am Kap wurde von der Pandemie aus der Bahn geworfen. Ende des Jahres dürfte das BIP noch mehr als vier Prozent unter dem Stand vor der Krise liegen. Dem Einbruch um 8,1 Prozent 2020 wird Südafrika in diesem Jahr nur ein Wachstum von 3,1 Prozent entgegenhalten können, unter anderem dank wieder steigender Exporte. Der private Konsum bleibt bei hoher Arbeitslosigkeit und zunehmender Armut schwach. 2022 wird die Wirtschaft voraussichtlich um 2,5 Prozent zulegen.

Auch Mexiko wird die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Krise langfristig spüren. Ende des Jahres werden noch 4,3 Prozent zum Vorkrisenniveau fehlen. Der Absturz war heftig und betraf vor allem die in internationalen Wertschöpfungsketten eingebundenen Sektoren wie die Automobilbranche. Mit zunehmender Erholung in den USA wird 2021 auch in Mexiko eine größere Wachstumsdynamik erwartet: 2021 soll das BIP um 3,6 Prozent zulegen, 2022 um 3,4 Prozent.

Der Aufschwung wird auf in Großbritannien zögerlich einsetzen. Ende 2021 dürfte nach der OECD-Prognose das BIP knapp 6,4 Prozent unter dem Niveau von Ende 2019 liegen. Mit der dynamischen Entwicklung der Pandemie im letzten Quartal 2020 musste Großbritannien einen Absturz der Wirtschaft von 11,2 Prozent verkraften. In diesem Jahr soll die Wirtschaft zwar wieder ins Plus drehen, und zwar mit 4,2 Prozent, gefolgt von 4,1 Prozent 2022. Ob der Konsum aber so stark ansteigt ist fraglich, zumal höhere Handelskosten mit der EU nach Inkrafttreten des Brexit ihren Tribut fordern.

Argentinien wird unter den G20-Staaten den höchsten langfristigen Preis für die Krise zahlen. Das BIP wird zwei Jahre nach Einsetzen der Pandemie noch knapp acht Prozent unter Vorkrisenniveau liegen. Fast 13 Prozent brach die Wirtschaft 2020 nach harten Einschränkungen und Exportverlusten ein, obwohl staatliche Ausgaben gegensteuerten. Auch 2021 wird nur ein Wachstum von 3,7 Prozent erwartet. Arbeitsintensive Sektoren wie Tourismus und Freizeit sowie Dienstleistungen tragen schwere Schäden davon. Obwohl das Land auch mit privaten Gläubigern seine Schulden neu geordnet hat, bleibt das Vertrauen in die makroökonomische Stabilität gering. Ein Lichtblick: Exporte nach China und Brasilien steigen wieder.