Das Dasein als Unternehmer erwischte Lutz Berger eiskalt. Als die Mauer fiel, tüftelte der 25-Jährige gerade an einer revolutionären Technik: Sensoren für die Panzer der Nationalen Volksarmee. Berger arbeitete 1989 als Forscher an der Offiziershochschule Zittau in Sachsen. Fachgebiet: Funk- und Nachrichtentechnik.

Auch in den Tagen nach dem 9. November schritt der Oberstleutnant in Uniform ins Labor. Erleichtert, dass alles friedlich geblieben war. Die letzten Monate hatte er gebangt, dass man sie zum Kampfeinsatz rufen könnte. Nun aber war ihm klar, dass mit der Wiedervereinigung als Erstes das Militär abgewickelt werden würde. „Ich hatte Existenzsorgen“, sagt Berger. Er war gerade zum zweiten Mal Vater geworden.

Dann aber tauchte ein Unternehmer aus Baden-Württemberg auf und schlug den Offiziersleuten die Gründung einer Firma vor. Sie sollten eine neuartige Fernbedienung für Stereoanlagen entwickeln. „Plötzlich war ich Unternehmer“, sagt Lutz Berger. „Dabei wusste ich nichts von den Zusammenhängen der Marktwirtschaft. Ich wusste nicht einmal, was ein Unternehmen war.“

25 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel und Deutschland über Nacht ein neues Land wurde. 16 Millionen DDR-Bürger wurden in die Freiheit entlassen, sie konnten fortan reisen, arbeitslos werden oder ein Unternehmen gründen. Heute kann an diesem Datum keiner vorbei. Ökonomen, Historiker und Politiker ziehen Einheitsbilanz. Meist geht es um die großen volkswirtschaftlichen Kennziffern, viel um die Kosten der Fusion: 1,6 bis 2 Billionen Euro Fördermittel hat der Westen in den Osten geschaufelt. 70 bis 80 Prozent schafft der Osten heute bei der Produktivität im Vergleich zum Westen. Aber: Wer sind die Menschen, die hinter diesen Zahlen stehen?

Eine ganze Volkswirtschaft stand im Osten in den Neunzigern zum Verkauf, Tausende Betriebe suchten einen Retter und die Menschen neue Arbeitsplätze. Ost- und Westdeutsche fingen im Eiltempo von vorn an, gründeten Firmen allein oder im Gespann, kauften marode Betriebe auf. Es waren turbulente Jahre, in denen das Unternehmertum im Osten neu entstand. Wer waren die Pioniere jener Jahre? Und: Was ist aus ihnen geworden?

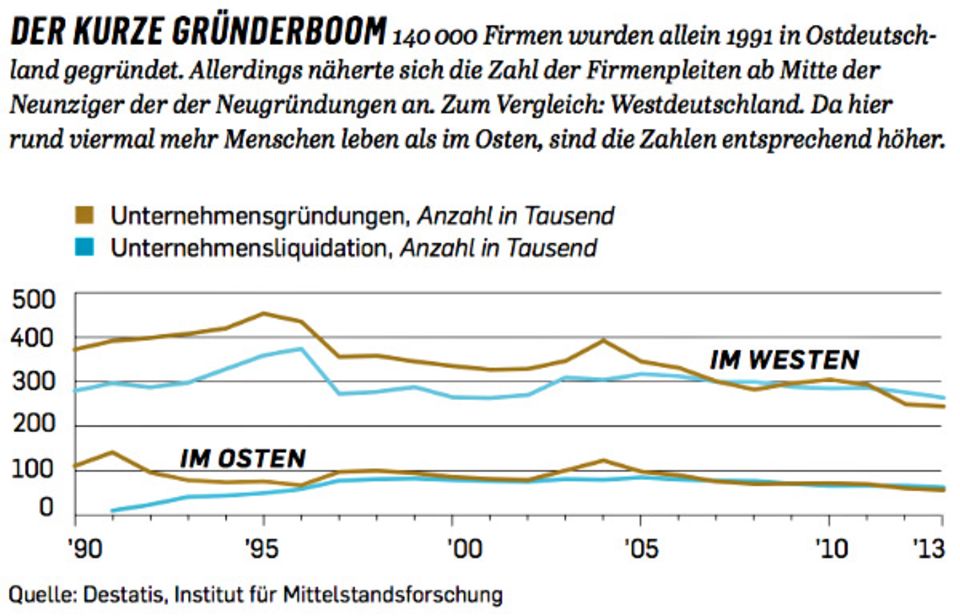

Für Lutz Berger war das Unternehmersein erst mal unerquicklich. Bei Firmengründung übernahm der Mann aus dem Westen 51 Prozent. Berger, der Jüngste, bekam 1,5 Prozent, seine fünf ostdeutschen Mitstreiter die restlichen Anteile je nach Berufsjahren. So trugen sie 1991 in Zittau die Firma Digades ins Handelsregister ein. Eines von 140.000 Unternehmen, die allein in diesem Jahr im Osten gegründet wurden.

Berger schuftete zwölf Stunden am Tag und lebte vom Arbeitslosengeld. Verdient hat er zwei Jahre lang nichts. „Wir haben nur für den Wessi gearbeitet und hatten keine Perspektive“, sagt er. „Denn der bezahlte die Entwicklungsarbeit nicht.“

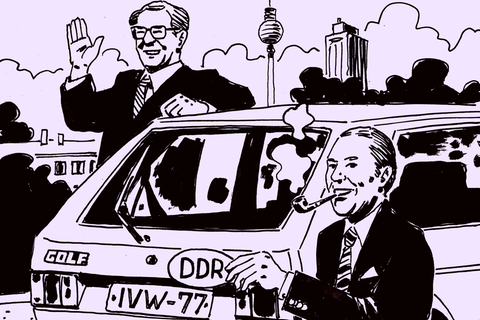

Es war die Zeit, in der die erste Euphorie über die Einheit schon abgeklungen war. Der Begriff „Besserwessi“ wurde 1991 zum Wort des Jahres gewählt. Ostdeutschland hatte nicht nur gute Erfahrungen mit den Westdeutschen gemacht, die nach dem Mauerfall dort auftauchten: Investoren, die tatsächlich nur auf Immobilien spekulierten oder Fördergelder mitnehmen wollten. Und nicht im Traum daran dachten, wirklich zu investieren und zu sanieren. Der frühere Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau etwa bezeichnete die ersten Jahre der Einheit als das „größte Bereicherungsprogramm für Westdeutsche, das es je gegeben hat“.

Auch bei Bergers Firma Digades gärte es. Heimlich gründeten die Ostdeutschen parallel eine eigene GbR, Berger fuhr im Land herum, studierte den Markt, betrieb Akquise. 1993 kam es zur Machtprobe: Die Ostdeutschen drängten den Westdeutschen heraus und übernahmen Digades allein. Von da an lief es besser. „Wir konnten uns selbst um Kunden kümmern und Entwicklungsaufträge an Land ziehen.“

Der Durchbruch kam mit Mercedes: Digades entwickelte den ersten Funkschlüssel für die Hosentasche, mit dem die Autoheizung aus einem Kilometer Entfernung gestartet werden kann. Heute arbeiten in der Firma 160 Mann, allein 50 in der Forschung. Das Unternehmen wächst jährlich zweistellig.

Es ist keine ganz typische Geschichte für ein Unternehmen in Ostdeutschland. Firmen, die forschen, innovativ sind und hohe Gehälter zahlen können, gebe es dort noch zu selten, urteilt Ulrich Blum, der an der Uni Halle die Ost-West-Transformation untersucht. Bis heute forschen die privaten Unternehmer im Osten im Verhältnis zur Wertschöpfung nur halb so viel wie ihre Pendants im Westen. Das liegt daran, dass es viel mehr extrem kleine Unternehmen gibt, rund 90 Prozent machen einen Umsatz von weniger als 0,5 Mio. Euro. Eigenständige Forschungsabteilungen können sich solche Firmen nicht leisten. Nach wie vor dominierten die Werkbänke großer Konzerne wie Volkswagen oder Bayer. Aber dann gibt es ja noch Leute wie Stephan Schambach.

Der Internet-Ostdeutsche

Als die Mauer fiel, war Stephan Schambach aus Jena 19 Jahre alt. Andere Ostdeutsche wollten Autos kaufen oder einfach möglichst weit weg. Er aber wollte Unternehmer werden. „Es war ein bisschen Wahnsinn dabei“, sagt Schambach. „Aber es ging nicht anders.“ Schon als Schüler hatte er Lichtorgeln oder Mischpulte zusammengebaut und an Diskotheken verkauft. Als die Freiheit kam, besorgte er sich einen Kontokorrentkredit der Sparkasse und legte los.

Typen wie Schambach galten im Osten anfangs als Versager. Ostdeutscher Unternehmer war gleichbedeutend damit, „es nicht geschafft zu haben“, erinnert sich der 44-Jährige. Lehrer oder ein Job im öffentlichen Dienst – das waren die erstrebenswerten Karriereziele. „Ich bin anfangs oft belächelt worden“, sagt er.

Trotzdem begann einer der steilsten Aufstiege der Nachwende-Ära. Zuerst verkaufte er Computer, entwickelte mit Kompagnons eine Bürosoftware und ließ bald sein Studium sausen. Dann kam das World Wide Web, und Schambach hatte eine Idee, die bis dahin seltsamerweise noch keiner gehabt hatte. „Ich habe mich gefragt: Kann man eine Warenwirtschaft mit dem Internet verbinden?“, erinnert er sich.

Es war die Geburtsstunde von Intershop Communications, einem virtuellen Kaufhaus, mit dessen Software Firmen ohne jede IT-Kenntnisse ihre Waren verkaufen sollten. Der erste Onlineshop Europas. Der Name war eine ironische Anspielung auf die Devisenläden der DDR: „Den fanden wir gelungen. Wir hatten ja kein Geld für Marketing.“

Als Mitstreiter suchte Schambach sich den Hamburger Geschäftsmann Wilfried Beeck. „Stephan hat diese ganze Ostherkunft sofort abgelegt, als die Mauer fiel“, sagt Beeck heute über seinen Freund.

Intershop wurde eine Sensation des Neuen Markts, des Hightech-Segments der Deutschen Börse. „Stephan hatte einen wahnsinnigen Antrieb. Er guckte immer nach vorn und war begeistert von neuer Technologie“, sagt Beeck. Im März 2000, auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms, war Intershop über 11 Mrd. Euro wert. Schambach war zu diesem Zeitpunkt vermutlich der reichste Ostdeutsche.

Dann platzte die Dotcom-Blase, und Intershop ging den Bach runter. Doch anders als viele der damaligen IT-Helden machte Schambach weiter. 2004 entstand Demandware, wieder ein E-Commerce-Unternehmen, und diesmal wollte er alles richtig machen. Er verlegte den Firmensitz von vornherein in die USA. Seit 2012 ist Demandware an der New Yorker Börse notiert. Adidas und Puma nutzen Schambachs Software – und Schambach lebt heute wieder in Thüringen. Den Standort Deutschland, sagt er, schätze er sehr, und Berlin sei eine der spannendsten Städte der Welt. Der IT-Unternehmer hat eigenes Geld in ein paar Berliner Start-ups investiert. Zweifel an den jungen Leuten kann er nicht verstehen. „Ich würde bestreiten, dass es ein Mentalitätsproblem in Deutschland gibt“, sagt Schambach. „Und selbst wenn – das hat noch nie einen Unternehmer gestört.“

Der Vorzeige-Westdeutsche

Ein seltsamer Bau auf dem Land, mitten in Sachsen: ein Palast wie aus Las Vegas, Türmchen und Säulen in Türkis; steinerne Löwen am Eingang. Der Bauherr weiß, dass sich die Geister an seinem Bau scheiden. Zu groß, zu schrill für Wilsdruff, ein Örtchen 15 Kilometer westlich von Dresden. Doch Jürgen Preiss-Daimler fällt gern auf. Und ohne sein geliebtes Türkis geht nichts. Noch jede Fabrikhalle hat er damit eingepinselt. Die Farbe vermittle doch „Fröhlichkeit und Tatendrang“, sagt er.

Der Firmensitz ist sein Bekenntnis zu Ostdeutschland. Jürgen Preiss-Daimler war einer der Westdeutschen, die nach der Wende in den Osten gingen. Viele von ihnen Abenteurer, die noch einmal etwas Neues wagen wollten. Sie übernahmen ehemals volkseigene Betriebe oder gründeten neue Firmen. Preiss-Daimler aber will sich von denen absetzen, die nach der Wende kamen, kassierten und schnell wieder weg waren. Davon gab es in den ersten Jahren Aufbau Ost zuhauf.

Zum Zuge kamen sie, weil die Treuhandanstalt, die die DDR-Planwirtschaft verkaufen sollte, überfordert war. Die Staatsholding übernahm Anfang der Neunziger mehr als 8500 Ostunternehmen mit mehr als vier Millionen Beschäftigten. Binnen weniger Jahre privatisierte sie mehr als 4300 größere Betriebe, gut 4100 wickelte sie ab. Mit 600 Mrd. DM Einnahmen hatte man vorher gerechnet, 204 Mrd. DM Schulden wurden es am Ende. Bis heute ist der Schnellverkauf umstritten.

Auch Preiss-Daimler kaufte der Treuhandanstalt damals 17 Unternehmen ab. Er gehörte zu denen, die früh zur Stelle waren, das gute Geschäft witterten. 90 Prozent der größeren Betriebe gingen damals an Westdeutsche. Sie hatten das Kapital und kannten die Marktwirtschaft.

Doch Preiss-Daimler investierte wirklich, über 390 Mio. Euro bis heute, schätzt er. Er rettete Tausende Arbeitsplätze und schaffte neue, baute Werke – und blieb. Aus dem kleinen Bauunternehmer aus Minden wurde einer der größten Mittelständler des Ostens. Glasfaser und feuerfeste Materialien stellt er her, seine Produkte stecken im Airbus und in Ariane-Raketen. 450 Mio. Euro Umsatz macht die P-D Group heute, rund 3646 Mitarbeiter arbeiten für ihn.

„Ein Leben für den Aufbau Ost“

Preiss-Daimler ist kein Prahler, aber die Nachwelt soll schon wissen, was er geleistet hat. „Ein Leben für den Aufbau Ost“ heißen seine Memoiren. Auf Porträts zeigt der Mann sich gern mit seinen drei Orden, darunter dem Bundesverdienstkreuz. Die Originale schmücken sein Büro. Sie verraten, wie außergewöhnlich es in den Umbruchjahren war, ein gewöhnlicher Unternehmer zu sein. Preiss-Daimler ist so zum Vorzeigewessi der Einheit geworden.

„Ich wollte keine verlängerten Werkbänke, sondern Produktionsstätten im Osten“, sagt er. Der Aufbau Ost sollte nicht nur für ihn eine Chance sein. Auf westdeutsche Manager verzichtete er anfangs bewusst. Früh bietet er seinen Führungskräften Beteiligungen an. Einige der Ostdeutschen hätten sich erst gescheut, erst später zugegriffen.

Sein Vorteil, sagt er, sei gewesen, dass er die Mentalität der Ostdeutschen schon vor der Wende kannte. Preiss-Daimler hatte ab 1976 Bauaufträge in der DDR. Kennengelernt, sagt er, habe er ängstliche Menschen mit großer Leistungsbereitschaft, die froh über einen Chef waren, der alles in die Hand nahm.

Nach der Wende sei viel kaputt gemacht geworden, was zu retten gewesen wäre, glaubt er heute. Allzu oft seien die Filetstücke wie Forschungsabteilungen aus Betrieben geschnitten und verkauft worden. Das hätte den Lebensnerv der Firmen getroffen. Hätten sie drei, vier Jahre Schonzeit bekommen, hätten sie vielleicht am Markt konkurrieren können.

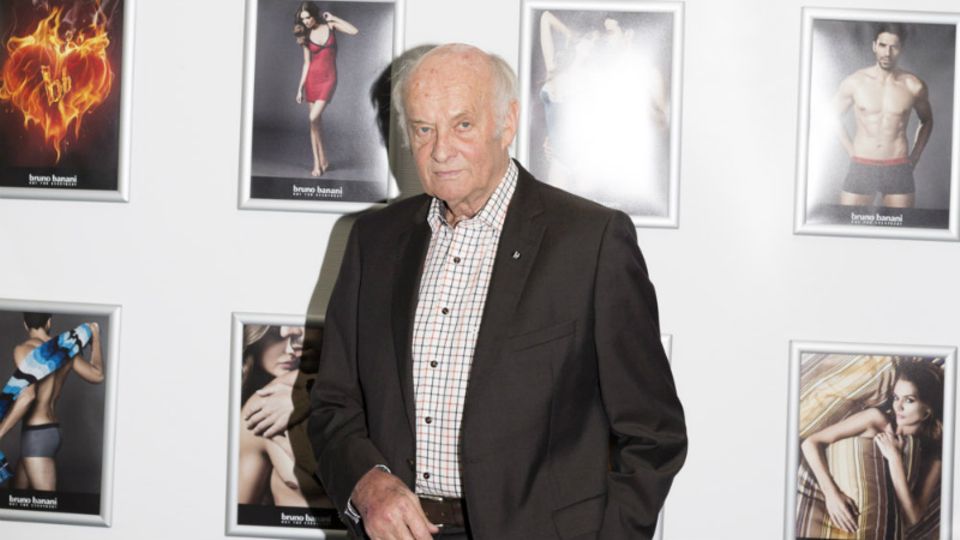

Mittlerweile ist er 75, lange hat er überlegt, wie er seine Nachfolge regeln soll. Nun hat er ein Führungsteam rund um seinen Sohn gebildet: seine fünf „Jungs“, die die P-D Group, 21 Unternehmen weltweit, weiterführen sollen. Alle hat er mit vier Prozent beteiligt und so zu Millionären gemacht. Drei Ostdeutsche und zwei Westdeutsche. „Halt. Stimmt das überhaupt?“ Er muss tatsächlich überlegen, woher seine Nachfolger kommen.

Die Ost-West-Gründer

Fast wäre der Aufstieg zum deutschen Unterwäschekönig an einem sturen Sachbearbeiter gescheitert. Bruno Banani – das sei ein bescheuerter Firmenname, sagte der Mann im Gewerbeamt. Antrag abgelehnt. Wolfgang Jassner, der Chef, amüsiert sich heute köstlich über die Geschichte. „Der Name hat unheimlich polarisiert, die Leute fanden ihn entweder dumm oder super. Bruno Banani war ein Glücksfall für uns.“

21 Jahre ist das her. Jassner sitzt heute im Konferenzraum seiner Firma in Chemnitz und erzählt die Geschichte einer der erfolgreichsten Ost-West-Gründungen überhaupt.

Für Jassner war die Wende seine vielleicht letzte Chance, ein eigenes Unternehmen aufzuziehen. Der Schwabe war damals schon fast 50 Jahre alt, ein erfahrener Manager von Textilunternehmen, der sich aber mit seinem Arbeitgeber überworfen hatte. Also machte er rüber, tingelte anfangs als Berater für Textilunternehmer herum, bis im November 1993 die Anmeldung von Bruno Banani dann doch gelang. Mit dem Zusatz „Underwear“ ging die GmbH ins Rennen. Von Chemnitz aus, zu DDR-Zeiten eine Textilhochburg, wollte Jassner die Modewelt aufschrecken. Helfen sollte ihm dabei Klaus Jungnickel.

Der arbeitete Anfang der Neunziger für die Treuhandanstalt als Geschäftsführer der Mittelbacher Textilfabrik, einem kleinen Produktionsbetrieb bei Chemnitz, herausgelöst aus dem VEB Trikotex. Er versteht etwas von Technik und Finanzen, war zu DDR-Zeiten kaufmännischer Direktor der Fabrik.

Auf den ersten Blick ein ungleiches Paar. Der Wessi groß und extrovertiert, der Ossi kleiner, drahtiger und in sich gekehrter, Pat und Patachon. „Er war aufgeschlossen“, sagt Jassner über Jungnickel. „Wir haben uns verstanden“, sagt Jungnickel über Jassner. Zwei, die sich brauchen, aber Distanz halten. Es bleibt in all den Jahren beim „Sie“.

Unternehmerisch aber funktionierte das Ost-West-Tandem sofort. Beide bezeichnen sich gegenseitig als fleißig, zuverlässig und sparsam. Jassner reiste viel umher, knüpfte Kontakte zu Kaufhäusern, machte aus Vertriebsleuten „Special Agents“ und die Marke zum „Spektakel“.

Jungnickel kümmerte sich derweil vor Ort um Leute, Technik und Produktion. Morgens um 5, bevor die Näherinnen kamen, heizte er den Kohleofen ein. „Das Tollste war, dass ich plötzlich alles, was wir brauchten, einfach kaufen konnte“, schwärmt der Sachse. Als Erstes schaffte er die Schreibmaschine Gabriele an, die hatte Korrekturband. Ein Jahr später ein Faxgerät.

Trennung ohne Vorwarnung

Schon Mitte der 90er-Jahre stehen die Einkäufer Schlange, in Chemnitz kommen sie gar nicht hinterher mit der Produktion. Rasch wächst der Laden von 16 Mitarbeitern auf rund 100 an. Zu der Zeit haben viele Gründer im Osten längst wieder die Werkshallen verlassen oder beim Amtsgericht ihren Insolvenzantrag abgegeben, allein 1997 werden in Ostdeutschland 76.300 Firmen wieder liquidiert.

Doch Bruno Banani wächst und wächst. Damenunterwäsche rückt ins Programm, es folgen erste BB-Lizenzprodukte. Heute sind Herren- und Damenparfum Nummer eins in Deutschland, und Bruno Banani macht mehr als die Hälfte des Markenumsatzes mit Parfums, Uhren oder Brillen, die andere produzieren.

Dann aber kracht es. 2008 kündigt Jassner dem Ostdeutschen per Mail. Scheidung nach 15 Jahren. Für Jungnickel ein Schock. „Es gab keinen Streit, keine Vorwarnung, nichts“, sagt Jungnickel.

Jassner redet nicht so gern über diese Zeit. Als Erklärung nur: Er habe die Unternehmensnachfolge klar regeln wollen. Die nächste Generation müsse die Möglichkeit haben, sich freizuschwimmen. Jassners Sohn Jan ist seit sechs Jahren als Geschäftsführer in der Firma.

Fünf Jahre streitet das einstige Ost-West-Unternehmertraumpaar danach vor Gericht. Es geht ans Eingemachte, um den Wert der Marke Bruno Banani und darum, wie viel Geld Jungnickel für seine Anteile bekommt. Aber dem Ostdeutschen geht es auch um seine Ehre und seine Leistung. 20 Prozent hielt er, Jassner hatte 80 Prozent. „Es hat sich immer angefühlt wie 50:50“, sagt Jungnickel. Doch Jassner stand bei der Unternehmensgründung mit seinem Häuschen gerade, Jungnickel wohnte in der Platte und hatte nur 20.000 Mark.

Der Ostdeutsche aber hat seinen Frieden mit der Geschichte gemacht. „Es war eine gute, spannende Zeit“, sagt der 66-Jährige heute und genießt seine neue Freiheit.

Und in Chemnitz haben sie längst andere Sorgen. Sie finden kaum noch Modenäherinnen für ihre Produktion – trotz Löhnen von 10 Euro plus Zulage, sagt Sohn Jan. 20 Jahre lang war es trotz Abwanderung leicht, gute Mitarbeiter zu Löhnen von 20 Prozent unterhalb des Westniveaus zu finden. Es war die Zeit der geburtenstarken Jahrgänge. Doch 2011 gingen nach Berechnung der gewerkschaftsnahen Otto Brenner Stiftung erstmals mehr Ostdeutsche in Rente als von der Schule. Zwar kehren einige junge Leute in ihre alte Heimat zurück, aber die Unternehmen sitzen nicht mehr am Drücker. Erst fehlte dem Osten das Kapital, nun könnten ihm früher als dem Westen die Arbeitskräfte ausgehen.

37 Frauen sind es nur noch, die in der luftig-hellen Werkstatt Bruno-Banani-Unterhosen im Akkord nähen, acht Nähschritte in achteinhalb Minuten, 1700 Männerunterhosen am Tag. „Keine Maschine der Welt kann das“, erklärt der Senior. Nächstes Jahr hören vier Näherinnen mit 63 Jahren auf, sie nutzen die neue Vorruhestandsregelung. Was dann wird? Schwierig. Aber sie sind sich einig: Solange es geht, soll Bruno Banani in Chemnitz bleiben.

Fotos: © Daniel Hofer; Action Press

Die Reportage ist zuerst in Capital 11/2014 erschienen. Hier können Sie sich die iPad-Ausgabe der neuen Capital herunterladen. Hier geht es zum Abo-Shop, wenn Sie die Print-Ausgabe bestellen möchten.