Eigentlich sollte der Roggen jetzt 1,50 Meter hoch stehen und so dicht, dass man sich durchkämpfen müsste. Doch hier, in der Mitte eines Felds im niedersächsischen Wendland, steht das Getreide Anfang Juni gerade mal hüfthoch auf dem sandigen Grund. Landwirt Martin Schulz, ein zupackender Typ mit sonnengebleichtem Haar und blauem T-Shirt, hockt sich hin, drückt ein paar Halme zur Seite und zeigt auf deren Ansatz: „Das sind gerade mal zehn Seitentriebe, aus einem Korn kommen sonst 20.“ Das passiert, wenn zu Beginn des Wachstums im Frühjahr der Boden zu trocken ist. Und dieser Februar und März waren in Niedersachsen ganz besonders trocken.

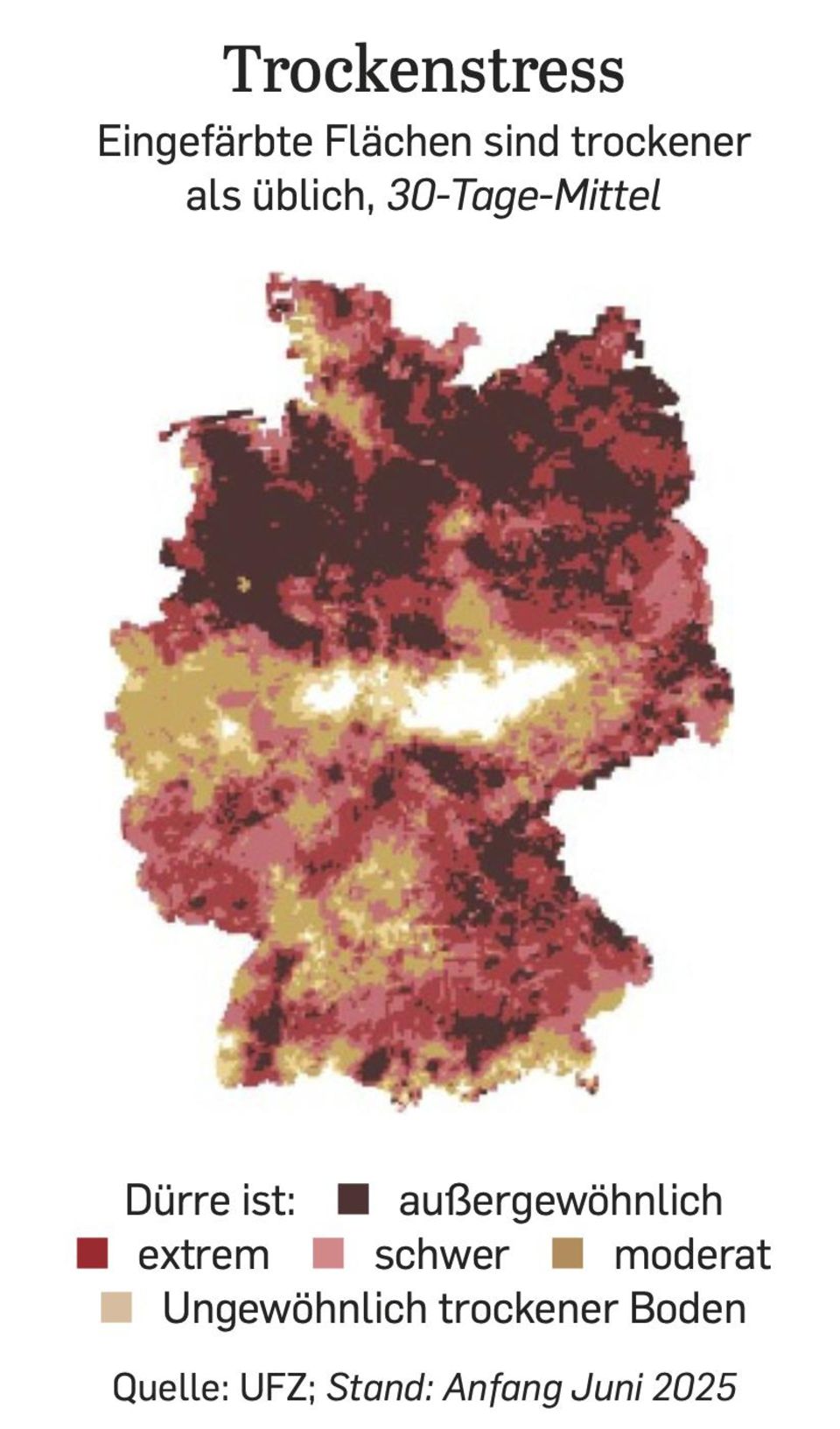

Und nicht nur dort: Große Teile Deutschlands hatten bis in den Mai hinein viel zu wenig Niederschlag. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fiel nur halb so viel Regen wie üblich, es war das dritttrockenste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Entsprechend ausgedörrt waren vielerorts die oberen Bodenschichten, die für Jungpflanzen wichtig sind. Dies lässt sich im Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) an den dunkelroten Flächen ablesen.

Und so fehlen Martin Schulz auf seinem fünf Hektar großen Roggenfeld jede Menge Halme. Nun hofft der Landwirt, dass wenigstens jetzt im Juni genug Regen fällt, damit die Körner ordentlich reifen. Der Nordosten Niedersachsens gehört traditionell zu den regenärmeren Regionen des Landes. „Früher hat es entweder in der ersten Jahreshälfte wenig geregnet oder in der zweiten Jahreshälfte“, erinnert sich der Landwirt. „Aber irgendwann kam der Regen.“ Zuletzt aber war es in vier von sieben Jahren viel zu trocken: „Jetzt habe ich schon Angst, dass es diese Vegetationsperiode wieder nicht genug regnet.“

Die Furcht, dass sich jetzt alles wiederholt, ist groß. Zugleich versuchen sich Bauern, Forstwirte, Unternehmen gegen die Folgen des Wassermangels zu wappnen. Wurde bislang vorrangig darüber diskutiert, ob und wie sehr man den Ausstoß von Treibhausgasen mindern muss, um die Erderwärmung zu verlangsamen, geht es jetzt verstärkt darum, sich auf die neuen Klimabedingungen einzustellen – mit moderner Technik, besserer Planung und angepassten Nutzpflanzen.