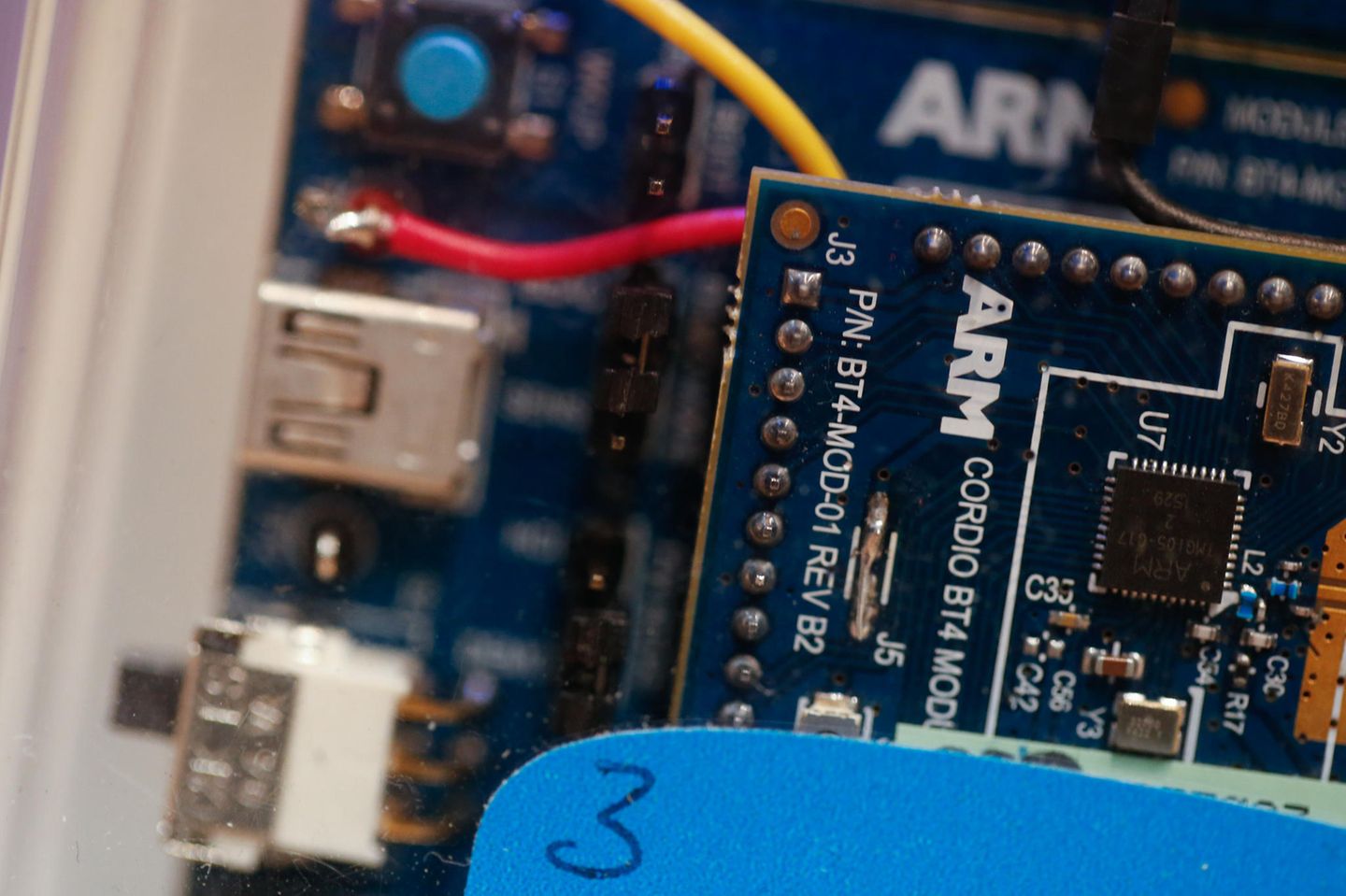

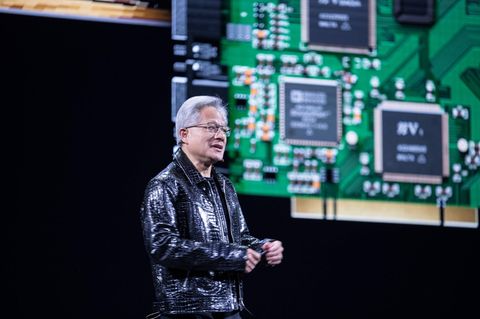

Es hätte der größte Deal der Halbleiterbranche werden können: Der US-Konzern Nvidia wollte 80 Mrd. US-Dollar für das britische Unternehmen Arm zahlen, das als führend bei der Architektur von Prozessoren gilt. „Nvidia hätte über den Zukauf die Produktpalette erweitert“, erläutert Johannes Hesche, Portfoliomanager beim Fondshaus Acatis im Gespräch mit Capital. Über die Prozessorarchitekturen hätte das US-Unternehmen Kunden dazu zwingen können, Nvidia-Chips zu verbauen.

Doch Anfang Februar hat die US-Kartellbehörde FTC angekündigt, Klage gegen den Zusammenschluss einreichen zu wollen. Sie befürchtet, dass die starke Stellung der beiden Konzerne den Wettbewerb auf dem Markt für Computerchips, insbesondere rund um den Bau von Rechenzentren und autonome Autos, beeinträchtigen können.

Die Androhung der Klage hat Nvidia und den japanischen Tech-Fonds Softbank, dem Arm zu 100 Prozent gehört, nun abgeschreckt. Sie haben ihre Pläne auf Eis gelegt. Arm-Chef Rene Haas soll das Unternehmen nun bis Anfang 2023 an die Börse bringen. „Diese Entwicklung kommt für uns nicht überraschend“, sagt Ingo Wermann, Analyst der DZ Bank. Gleich mehrere Wettbewerbsbehörden sahen die Übernahme kritisch.

Die Behörden greifen immer häufiger ein

Fusionen im Halbleiter- und Technologiebereich, vor allem grenzüberschreitende, scheitern immer häufiger an besorgten Regierungen und Behörden. Im Fall von Nvidia und Arm etwa hatte die britische Regierung eine Untersuchung eingeleitet, ob sich aus dem Zusammenschluss Risiken für die nationale Sicherheit ergeben würden. Die EU prüft die Pläne seit vergangenem Oktober. Die FTC hat einfach am schnellsten reagiert und der geplanten Übernahme den Riegel vorgeschoben.

Vor kurzem verhinderte das Bundeswirtschaftsministerium den Verkauf des Münchner Chip-Zulieferers Siltronic an den größten Konkurrenten Globalwafers aus Taiwan. Nach 14-monatiger Prüfung hat das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) einfach eine Frist verstreichen lassen – und die Übernahme war vom Tisch.

Nur vordergründig geht es den staatlichen Einrichtungen darum, Zugriffe auf technologisches Wissen und Infrastruktur durch ausländische Unternehmen zu verhindern. Oft ist es der Schutz heimischer Märkte, der die Regulierer antreibt. Der Protektionismus nimmt seit Aufflammen des Handelskonflikts zwischen USA und China weltweit zu. „Zudem möchten die Regulierer die zunehmende Oligopolisierung, also die Beherrschung eines Marktes durch nur wenige Großunternehmen, frühzeitig unterbinden“, sagt Hesche. Bei Internetkonzernen wie Amazon, Google oder Facebook sei das nicht gelungen. Nun schlagen sich die Behörden bislang mit überschaubarem Erfolg mit der mangelhaften Besteuerung und schwierigen Datenschutzfragen herum, die das Internet-Oligopol mit sich gebracht hat.

In Summe hat sich das M&A-Umfeld im Bereich Hightech und Halbleiter deutlich erschwert

Infineon-Vorstand Helmut Gassel

Besonders der EU geht es darum, den geplanten Aufbau einer europäischen Chipindustrie nicht durch Abwanderung zu gefährden. Förderungen in Milliardenhöhe stehen dafür bereit. Dadurch soll die extreme Abhängigkeit der hiesigen Industrie, besonders der Autobauer, von asiatischen Chipherstellern gelindert werden.

Bei Infineon, dem größten Halbleiterhersteller des Landes, empört sich die Chefetage über die Einmischung. „In Summe hat sich das M&A-Umfeld im Bereich Hightech und Halbleiter deutlich erschwert“, sagte Vorstand Helmut Gassel. Selbst bei kleinsten Übernahmen behielten sich Regierungen Prüfungen vor, das verunsichere. Insgesamt sei die Politik jedoch verständlich und grundsätzlich als Unterstützung zu verstehen, lenkt man beim deutschen Platzhirsch jedoch ein.

Im Prinzip schadet das Platzen der Fusionen zwischen Global Wafers und Siltronic sowie zwischen Arm und Nvidia niemandem – mal abgesehen von der Strafsumme über 1,25 Mrd. Dollar, die Nvidia an Softbank zahlen muss. Die Unternehmen haben auch im Alleingang ausgezeichnete Perspektiven. Die Nachfrage nach Halbleitern ist hoch wie lange nicht und das dürfte sie auch bleiben, solange sie eine Zinserhöhung bei gleichzeitig hoher Inflation nicht aufhält. Das würde den Konsum schwächen.

Apropos Inflation: Die Fusion von Arm und Nvidia hätte die aktuellen Lieferengpässe nicht verringert. Denn die beiden Unternehmen stellen selbst keine Halbleiter her, das machen Unternehmen wie Samsung, Taiwan Semiconductors und Intel. Erst wenn die geplanten Fabriken dank der EU-Fördermittel entstehen, wird diese Not zumindest hier gelindert. „Ich rechne damit, dass sich die Situation innerhalb der nächsten fünf Jahre entspannt“, sagt Hesche.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden