Einen winzigen Triumph konnten die deutschen Autokonzerne dann doch noch feiern: Es war der Tag nach dem G7-Gipfel, bei dem US-Präsident Donald Trump klargemacht hatte, dass die alte Ordnung des Freihandels nicht mehr gelten würde. Und dass künftige Strafzölle auch gegen deutsche Autos gerichtet sein würden. An diesem Tag fuhr US-Außenminister Mike Pompeo vor den Fernsehkameras der Welt beim Nordkorea-Gipfel in Singapur vor. Und er tat dies in einem 7er-BMW.

Sie fahren schon noch gern in den deutschen Luxuskarossen, die Mächtigen der Welt. Auch Trump selbst, der die US-Importüberschüsse bei Pkw als Gefahr für die Sicherheit seines Landes identifiziert hat. Aber die begehrten Autos sind zum Faustpfand im großen, aufgewühlten Spiel der Weltpolitik geworden. Und damit haben die deutschen Autobauer nach Jahren des Booms ein großes Problem am Hals.

Die drohenden Zölle sind bei Weitem nicht das einzige Risiko, mit dem Daimler, BMW und Volkswagen kämpfen. Die Diesel-Affäre produziert täglich neue Aufreger: Daimler muss in Europa mehr als 770.000 Autos zurückrufen, Staatsanwälte werfen Audi-Chef Rupert Stadler Betrug vor, Porsche und Audi können ihre Modelle mit dem Drei-Liter-Dieselmotor nur noch eingeschränkt verkaufen. Hinzu kommen die neuen digitalen Wettbewerber aus den USA und Asien, die das klassische Autogeschäft angreifen. Und das Elektroauto untergräbt den Vorsprung der Deutschen in der Verbrennertechnik.

Für all diese Verfehlungen und Herausforderungen gibt es allerdings einen entscheidenden Unterschied: Dieselmotoren, digitale Plattformen, batteriebetriebene Autos sind die üblichen Herausforderungen in einem umkämpften Markt. Die Konzerne können selbst etwas tun – neue Motoren und neue Angebote entwickeln oder einfach nur ihre Lobbyisten losschicken.

Im Handelsstreit aber, den Trump vom Zaun gebrochen hat, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als abzuwarten. Die Drohungen des US-Präsidenten haben eine ungeheure Unsicherheit ausgelöst. Und Unsicherheit ist Gift für eine Industrie, die langfristig Investitionen planen muss. „Die Zölle sind für uns vielleicht nicht die größte Gefahr“, sagt ein Branchenvertreter. „Aber sie sind am schwersten zu berechnen.“

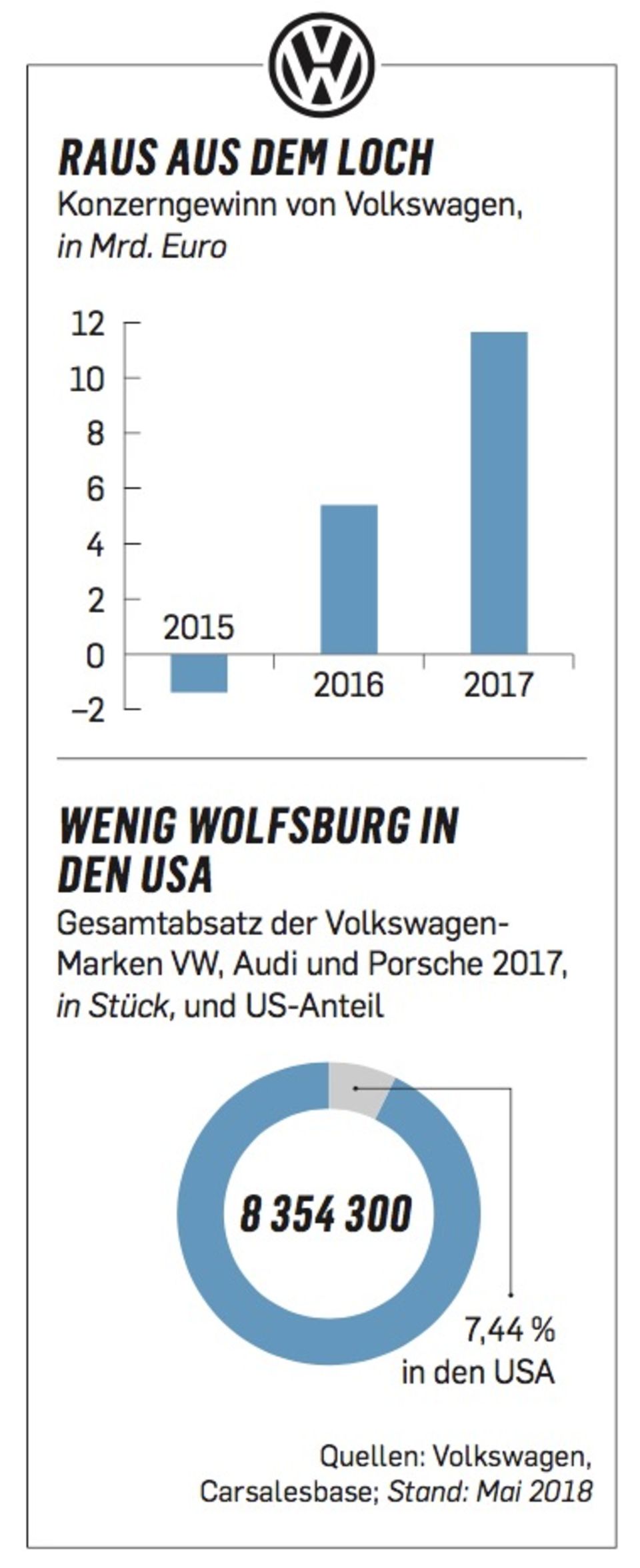

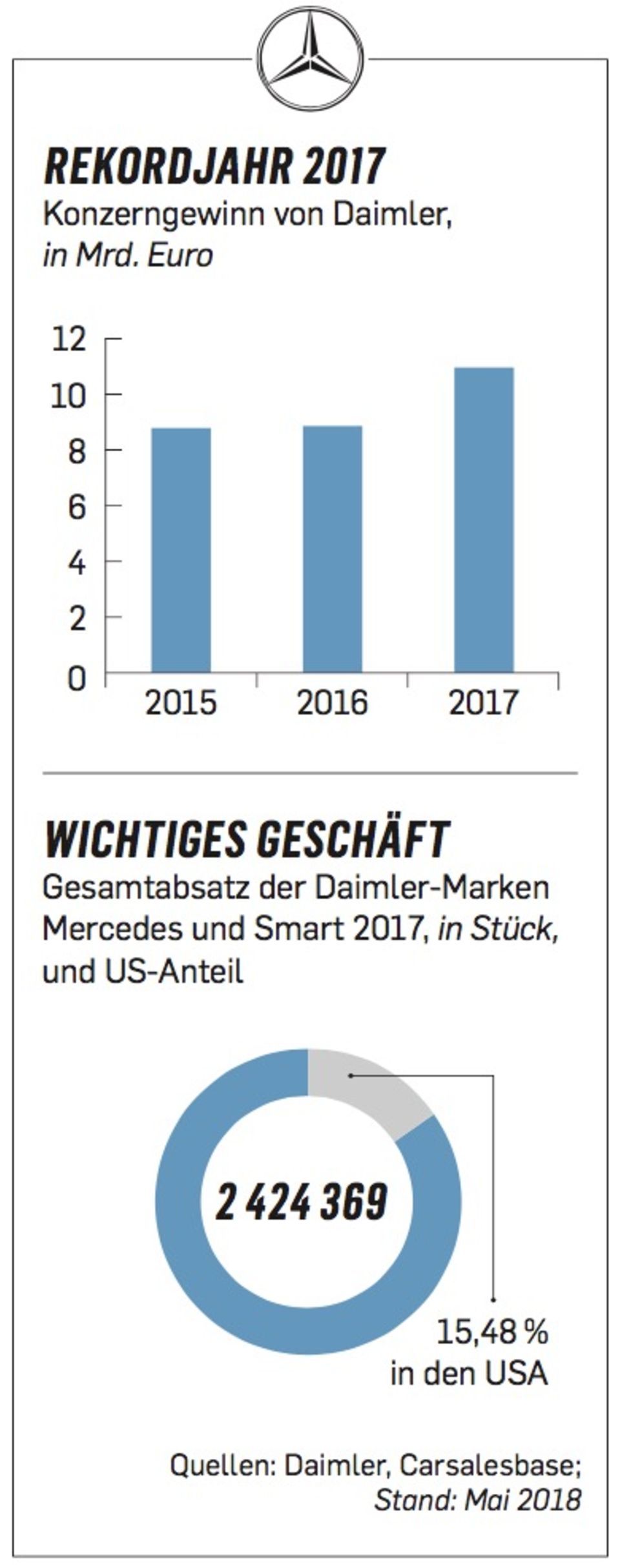

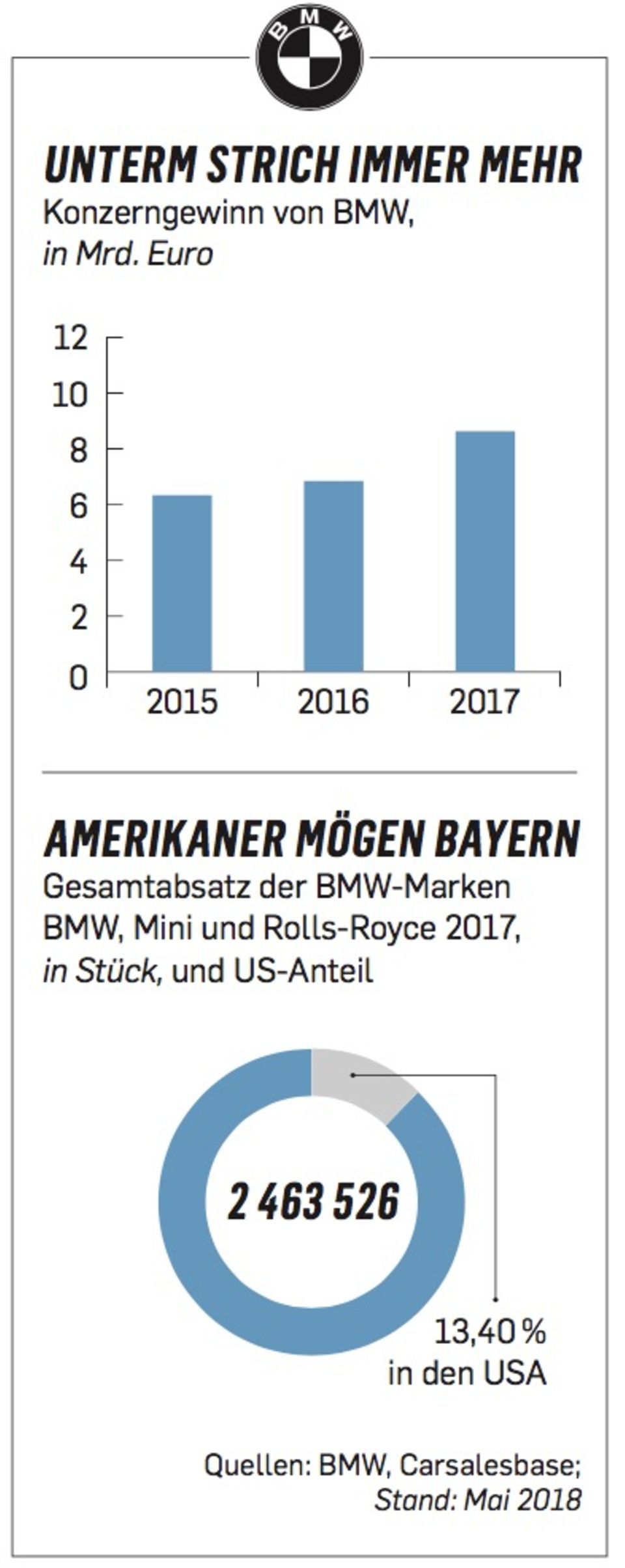

Weiter zwei Prozent, vielleicht 25 Prozent oder auch gar keine Zollschranken in den USA mehr, das ist die Bandbreite, in der sich die aus dem Ufer geratene Debatte bewegt. Für die Autobauer geht es um viel: Bei den Premiummarken Daimler, BMW, Audi und Porsche erreicht der prozentuale Anteil des US-Geschäfts zweistellige Größen. Bei der Mengenmarke Volkswagen ist es weniger, aber selbst dort hatte die Zahl der in den USA verkauften Autos zuletzt zugenommen. Knapp eine halbe Million Autos führten die Deutschen im Jahr 2017 in die USA aus und setzten damit rund 20 Mrd. Euro um. Diese Zahlen könnten schnell einknicken, wenn die Regierung Trump tatsächlich zuschlagen sollte.

Beim Verband der Automobilindustrie (VDA) lösen die Ereignisse Unruhe aus. Man verfolge die „aktuelle Entwicklung aufmerksam und mit Sorge“, sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes, der gleich zum Amtsantritt eine internationale Krise auf den Tisch bekommt. Mattes verweist darauf, dass die deutschen Produzenten seit Jahren immer mehr Autos in den USA bauen. Dieser Aufbau von Produktionskapazität könnte im Ernstfall helfen. Indem die Hersteller einfach mehr Fahrzeuge in Amerika produzieren und sich damit dem Zollrisiko entziehen. BMW etwa bereitet sich genau darauf bereits vor.

Allerdings ändert das nichts an der grundlegenden Unsicherheit: „Die Unternehmen können sich anpassen. Aber das dauert natürlich und kostet viel Geld“, sagt Gabriel Felbermayr, Außenhandelsexperte am ifo Institut in München. „Außerdem weiß man nie, ob sich eine Investition auch wirklich rentiert, wenn sich die politische Lage in ein paar Jahren wieder ändert.“ Selbst auf die nordamerikanische Freihandelszone Nafta ist angesichts der Abneigung Trumps gegenüber Mexiko und Kanada kein Verlass mehr.

Volkswagen zum Beispiel produziert vom mexikanischen Puebla aus für den US-Markt und hat dort eines seiner größten Werke aufgebaut. Andere beziehen zumindest Teile aus dem Nachbarland. Bisher war das ein wetterfestes Modell, aber seit Trumps Amtsantritt weiß niemand, wie lange Nafta noch am Leben sein wird. „Die Beschaffung wird zum Lotteriespiel“, sagt Felbermayr.

Keine Zeit zum Luftholen

Die Branche wird von dem Handelsstreit in einem Moment getroffen, in dem sie eigentlich mal wieder durchschnaufen wollte. Denn nach etlichen Jahren mit Hiobsbotschaften steht sie gerade noch überraschend gut da. Die Ergebnisse, die Daimler, Volkswagen und BMW in den vergangenen Wochen verkündeten, waren eine Kette von Rekorden. Alle drei erzielten im Jahr 2017 Bestmarken bei Umsatz, Gewinn und Verkäufen.

Volkswagen ist wieder größter Autobauer der Welt und hat es geschafft, die lange schwächelnde Rendite seiner Kernmarke zu verdoppeln. Selbst milliardenschwere Strafzahlungen wegen des Dieselbetrugs in den USA hat der Konzern weggesteckt. „Es sind die besten Jahre der Automobilgeschichte“, sagt Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management. Der Dieselskandal sei für Volkswagen offenbar „ein wichtiger Weckruf“ gewesen.

Die Aussichten, dass sich dieser Trend fortsetzt, sind sogar deutlich besser, als es oft scheint. Die Branche hat sich zwar nicht komplett neu erfunden, doch sie hat ihre alten Stärken, ihr Produktionshandwerk in die neue Zeit übersetzt.

Warum das so ist, zeigt ausgerechnet der Umstieg auf Elektroantriebe – also jenes Segment, in dem die Deutschen lange nur wenig zu bieten hatten. Alle Hersteller werden 2018 oder 2019 neue E-Modelle auf den Markt bringen, die es bei Reichweite und Leistung mit der Konkurrenz aufnehmen können. Anders als die Angreifer müssen die Deutschen nicht erst lernen, wie man große Stückzahlen mit hoher Qualität produziert – und sie könnten es finanziell auch verkraften, wenn der große Elektroboom ausbleibt. Denn sie verdienen ja auch mit den alten Produkten immer noch reichlich Geld.

Entscheidend ist ein Prinzip, auf das heute fast alle Hersteller setzen. Auf ein und derselben Produktionslinie laufen dann Verbrenner und Elektroautos vom Band. Das Auto wird je nach Kundenwunsch zusammengesetzt. „Wir müssen Elektro- und verbrennerbasierte Autos im gleichen Werk bauen können“, sagte Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius Ende 2017 im Capital-Interview. „Damit Fabriken und Lieferketten atmen können.“

Auch im Kampf mit neuen Mobilitätsanbietern wie Uber holen die Deutschen auf. So wurde Ende April bekannt, dass VW ein Joint Venture mit dem chinesischen Fahrdienstriesen Didi plant. Eine anfängliche Flotte von 100.000 Autos soll Volkswagen zunächst für die Chinesen betreiben, die meisten davon aus eigener Produktion. Kurz zuvor hatten Daimler und BMW angekündigt, ihre Carsharing-Dienste Car2go und Drivenow zu fusionieren. Es wäre der weltgrößte Carsharing-Anbieter.

Doch all diese Erfolge sind wenig im Vergleich zu einem Quasi-Bann auf importierte Autos aus Deutschland. Und kaum jemand zweifelt noch daran, dass Trump seine Drohungen umsetzen wird. Selbst wenn die Hersteller die Strafzölle durch zügige neue Produktionskapazitäten in den USA ausgleichen könnten: Für hiesige Fabriken und Arbeitsplätze heißt das nichts Gutes.

Immerhin, bei einem Thema könnte sich Trump noch als unfreiwilliger Helfer der Deutschen erweisen: Denn je größer sein Druck, desto eher werden Behörden und Ministerien in Deutschland und Europa Nachsicht walten lassen. Zum Beispiel beim Umgang mit der schier endlosen Dieselaffäre. Die Konzerne wollen den Antrieb unbedingt retten. Die Lobbymaschine läuft bereits.

Volkmar Denner, Chef des Zulieferers Bosch, präsentierte im April eine angeblich revolutionäre Technik, die den Stickstoffausstoß von Dieselautos dramatisch reduziere. Tatsächlich ist das Verfahren nach Meinung von Experten nicht neu. Es war den Herstellern nur zu teuer.

Trotzdem dürfte Denners PR-Stunt den Plan der Branche befördern: das Image des Diesels zu retten, auch mithilfe der Bundesregierung. So loten Konzernvertreter in Berlin Chancen aus, für besonders saubere Diesel einen staatlichen Kaufbonus zu schaffen, eine neue Abwrackprämie.

Dann hätte der Irrsinn in Washington für die Autobauer zumindest einen Vorteil gehabt.