Es war das größte Verfahren, das es bei der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS jemals gegeben hat: Mehrere Jahre untersuchte die Behörde die Rolle des Abschlussprüfers EY im Bilanzskandal bei Wirecard, rund 2000 Seiten umfasste der Bescheid, der Ende 2023 an den Prüf- und Beratungskonzern ging. Prüfer von EY hätten im Fall Wirecard Berufspflichten verletzt, urteilten die APAS-Aufseher darin.

Die Folge: Zwei Jahre lang, bis April 2026, darf EY keine neuen Prüfmandate von Unternehmen von öffentlichem Interesse in Deutschland ausführen. Dazu zählen börsennotierte Konzerne, aber etwa auch Versicherungsunternehmen.

In einem anderen Bereich von öffentlichem Interesse, für den die Sanktionen der APAS nicht gelten, haben die Verfehlungen der Prüfer für EY dagegen bislang keine drastischen Konsequenzen. So vergaben Bundesministerien und nachgeordnete Bundesbehörden auch nach der im Frühjahr 2024 rechtskräftig gewordenen Entscheidung der APAS weiterhin Aufträge im Beratungsbereich an EY – und das sogar in dreistelliger Millionenhöhe.

Insgesamt habe EY seit dem APAS-Entscheid fünf Beratungsaufträge des Bundes erhalten, teilte das Bundeswirtschaftsministerium jetzt auf eine Anfrage des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Bundestag mit, die Capital exklusiv vorliegt. Trotz des Wettbewerbsverbots gegen EY bei großen Prüfmandaten gebe es keinen „grundsätzlichen Ausschluss“ des Unternehmens von Aufträgen der Bundesregierung, heißt es in der Antwort. Allerdings könnten öffentliche Auftraggeber einen möglichen Ausschluss von EY „in jedem Einzelfall“ prüfen, führte das Ministerium aus. Alle sogenannten Big-Four-Konzerne machen den deutlich größeren Teil ihrer Umsätze mit dem Beratungsgeschäft für Unternehmen und Behörden als mit Abschlussprüfungen.

Ministerium macht aus Aufträgen ein Geheimnis

Um welche Auftraggeber und Vertragsvolumina es bei den Beratungsaufträgen des Bundes an EY ging, wollte das Wirtschaftsministerium nicht öffentlich beantworten – sondern nur als Verschlusssache, die lediglich die Abgeordneten einsehen dürfen. In seiner Antwort an das BSW begründete das Ministerium die Geheimhaltung mit „grundrechtlich geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der betroffenen Unternehmen“ – eine merkwürdige Argumentation, da die Behörden zumindest manche der betreffenden Vergaben an EY längst in öffentlichen Vergabemitteilungen kommuniziert haben, wie es in der Regel ihre Pflicht ist. EY selbst wollte sich auf Anfrage von Capital unter Verweis auf Verschwiegenheitspflichten als Auftragnehmer nicht zu den Aufträgen des Bundes äußern.

Konkret lassen sich in der EU-Auftragsdatenbank TED (Tenders Electronic Daily) per simpler Suche zwei Aufträge der Bundesverwaltung an EY für den Zeitraum seit April 2024 finden. Davon sticht einer allein wegen seiner schieren Größenordnung ins Auge: Dabei geht es um einen Rahmenvertrag für IT-Beratung des Bundes, der auf stolze 198 Mio. Euro beziffert wird.

Der Rahmenvertrag, für den das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums im Mai 2024 nach einem Wettbewerbsverfahren mit vier Bietern den Zuschlag an EY als Generalunternehmer erteilt hat, läuft über mindestens zwei Jahre und umfasst bis zu 180.000 Personentage für Berater. Dabei sind neun andere Beratungsfirmen als zugelassene Unterauftragnehmer benannt. Ein gewisser Teil des gesamten Auftragsvolumens dürfte also bei ihnen landen. Aus dem Rahmenvertrag – einem der lukrativsten Beraterverträge der Bundesverwaltung überhaupt – können Behörden im Rahmen des sogenannten Drei-Partner-Modells in einem vereinfachten Verfahren Leistungen abrufen.

Bildungsministerium beauftragte EY

In einem anderen Fall erhielt EY im November 2024 einen Zuschlag des Bundesbildungsministeriums für Beratung beim Aufbau eines neuen Leibniz-Zentrums für Photonik in der Infektionsforschung. Volumen laut Mitteilung in der EU-Auftragsdatenbank: 1,44 Mio. Euro. Der Vertrag mit der Immobilienberatungssparte von EY läuft zunächst bis 2027, eine dreifache Verlängerung bis 2033 ist möglich.

Welche drei weiteren Aufträge der Bund seit der APAS-Entscheidung im Frühjahr 2024 an den Big-Four-Konzern vergeben hat, bleibt dagegen offen. Weitere Bekanntmachungen lassen sich in der EU-Auftragsdatenbank nicht finden. In bestimmten Fällen, etwa im Bereich Sicherheit und Verteidigung, müssen öffentliche Aufträge nicht kommuniziert werden.

In seiner aktuellen Antwort auf die BSW-Anfrage teilte das Wirtschaftsministerium zudem mit, aus Gründen des Staatswohls könne es grundsätzlich keine Angaben zu möglichen Aufträgen des Bundesnachrichtendienstes (BND) machen. Bereits im Herbst 2023 war EY laut TED etwa auch eines von mehreren Unternehmen, die in einem nicht-offenen Verfahren bei einem großen Rahmenvertrag für IT-Beratung beim Bundeskriminalamt (BKA) zum Zuge kamen.

BSW-Finanzexperte Fabio De Masi kritisierte, dass der Bund auch nach der Strafe der APAS weiterhin auf die Expertise des Unternehmens setzt. „Es ist erstaunlich, wie unbekümmert die Bundesregierung – nicht nur beim Management der katastrophalen Maskendeals – EY weiter mit fetten Aufträgen bedenkt“, sagte De Masi. „Nach den Sanktionen durch die Wirtschaftsprüferaufsicht wegen des Versagens im Wirecard-Skandal wurden keinerlei Konsequenzen gezogen.“ In der Coronakrise hatte das Bundesgesundheitsministerium EY mit einem Großauftrag betraut, um das Chaos beim Maskeneinkauf in den Griff zu bekommen.

Möglicher Ausschluss von EY ist „Ermessensentscheidung“

Dass die Bundesregierung trotz der Sanktionen im Prüfgeschäft weiterhin Beratungsaufträge an EY vergibt, begründete Wirtschaftsstaatssekretär Bernhard Kluttig damit, dass die von der APAS festgestellten „Verfehlungen“ von EY „keinen zwingenden Ausschlussgrund“ nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) darstellten. Er verwies auf einen Passus in dem Gesetz, wonach öffentliche Auftraggeber aber einen Bieter von Vergabeverfahren ausschließen könnten, wenn dieser „nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird“. Bei dieser Frage handele es sich „um eine Ermessensentscheidung der jeweiligen Vergabestelle“, schrieb Kluttig.

Weil EY-Prüfer über Jahre die laut Staatsanwaltschaft manipulierten Bilanzen von Wirecard abgesegnet hatten, hat der Big-Four-Konzern massiv an Reputation eingebüßt. Nach dem Auffliegen des Skandals bei dem Zahlungsdienstleister verlor das Unternehmen im Prüfgeschäft manch ein Mandat an seine Big-Four-Konkurrenten. Kurz vor Jahresende war bekannt geworden, dass EY erstmals seit dem Wirecard-Skandal wieder ein Prüfmandat bei einem Dax-Unternehmen gewonnen hatte: Bei dem Pharmakonzern Qiagen wird EY ab dem Geschäftsjahr 2025 die Bilanzen prüfen. Dabei greift eine Sonderregel, weil Qiagen seinen rechtlichen Konzernsitz in den Niederlanden hat.

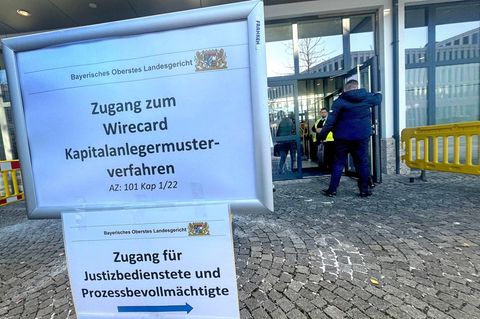

Darüber hinaus klagen Tausende Wirecard-Aktionäre gegen EY auf Schadensersatz, vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht läuft seit November ein Prozess nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG). EY weist jegliche Ansprüche zurück und bestreitet, dass es bei Wirecard ein vorsätzliches Fehlverhalten seiner Prüfer gegeben habe. Man habe Lehren aus dem Fall gezogen, versichert das Unternehmen.

Zuletzt hatte EY Deutschland weitreichende interne Umstrukturierungen vorgenommen und das Geschäft mit der Abschlussprüfung von dem weitaus rentableren Beratungsgeschäft getrennt. In der Coronakrise war EY auch zu einem führenden Berater der Bundesregierung aufgestiegen. Allein das Bundesgesundheitsministerium vergab im Zusammenhang mit der Abwicklung der Schutzmaskeneinkäufe mehrere Aufträge für Beratung und Rechtsberatung an den Konzern mit einem Gesamtvolumen von mehr als 80 Mio. Euro. Ein Ausschluss von Aufträgen des Bundes würde EY treffen – finanziell, aber auch mit Blick auf das angeknackste Image.