Ein amerikanischer Präsident hat in seiner zweiten Amtszeit zwei Möglichkeiten: Er vollbringt Großes. Oder er macht sich überflüssig.

Barack Obama ist auf besten Weg, das zweite zu erreichen.

„Vier weitere Jahre! Vier weitere Jahre!“ skandierten jubelnd Tausende, als der wiedergewählte Präsident in der Nacht vom 6. auf den 7. November 2012 in Chicago auf die Bühne trat, um seine Siegesrede zu halten. Die Hoffnungen waren groß, dass Obama nach einer wenig beeindruckenden ersten Amtszeit die zweite Chance nutzen werde, um historische Projekte zu vollenden: Die große Immigrationsreform zum Beispiel, die endlich eine Lösung für die elf Millionen illegaler Einwanderer in den USA bringt. Eine echte Haushaltsreform. Denn während ein Präsident in der ersten Amtszeit vor allem damit beschäftigt ist, seine Wahlchancen für eine zweite zu erhöhen, hat der Wiedergewählte freie Hand auch für schwierige und umstrittene Reformen: Ängste der Wähler können ihn so kalt lassen wie Forderungen von politischen Mitstreitern oder Lobbyisten. Er braucht sie für seine Karriere nicht mehr. Und auch keine Wahlkampfmilliarden. Das macht unabhängig.

Doch diese Stärke birgt zugleich die entscheidende Schwäche: Wenn Macht ein Verfallsdatum bekommt, nimmt die Umwelt sofort einen muffeligen Geruch wahr. Die Follower wenden sich ab und neuen potentiellen Führern zu. Wer will schon seine Geschicke an einen binden, der mit Ansage von der Bühne abgeht? Das Lame-duck-Phänomen.

Obama ist selbst schuld

Obama ist nicht einmal ein Jahr nach dem zweiten Amtseid an diesem Punkt, und zwar selbstverschuldet. Er hatte darauf gebaut, die Republikaner im Kongress mit Hilfe der öffentlichen Meinung vor sich hertreiben zu können. Er wollte als Verbündeter der Amerikaner draußen im Land gegen die da in Washington auftreten. Der Erfolg dieser Taktik aber hängt von der Glaubwürdigkeit und dem Charisma seiner Person ab: Und mit beidem ist es nicht mehr weit her. Der militärische Oberbefehlshaber hat hingenommen, dass in Syrien seine „rote Linie“ überschritten wurde. Obamacare, die Jahrhundert-Gesundheitsreform, hat sich als organisatorisches Desaster entpuppt, mit dem die Regierung und ihr Präsident überfordert sind. Obamas Zustimmungswerte sind ins Purzeln geraten. Sein phänomenales Redetalent hat sich abgenutzt.

Damit ist eine für ihn gefährliche Spirale in Gang gekommen. Je weniger moralische Autorität und Kraft der Präsident ausstrahlt, desto stärker beschleunigen sich die Absetzbewegungen. Das schwächt wiederum ihn. Und so fort. In aller Öffentlichkeit mahnte Bill Clinton seinen Nach-Nachfolger, sich an das Versprechen zu halten, dass kein Amerikaner seine Versicherungspolice wechseln müsse. Ein Schlag in die Magengrube für Obama, der im Verdacht steht, den Amerikanern etwas vorgemacht zu haben.

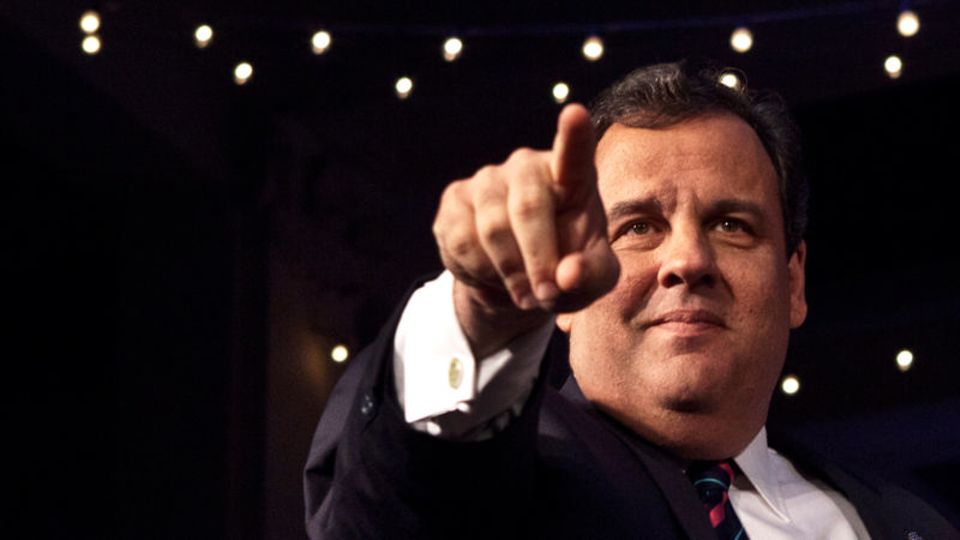

Christies Meisterstück

Anfang dieser Woche schob Clinton dann noch eine Äußerung nach, zu einem nur scheinbar völlig anderen Thema. Er wünsche sich, so Clinton, dass eine Frau Präsidentin der USA werde. Ganz zufällig ist seine Frau „der fähigste Staatsdiener, mit dem ich je gearbeitet habe“. Man darf das wohl getrost als Endorsement verstehen, als Unterstützung für eine Kandidatur von Hillary Clinton bei der Präsidentschaftswahl 2016.

Denn das ist es, was drei Jahre vor der nächsten Wahl Washington bewegt. Wird Clinton antreten? Und wen werden die Republikaner ins Rennen schicken? Den dicken Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der mit dem erneuten Wahlsieg im demokratisch gesinnten New Jersey gerade sein Meisterstück abgeliefert hat? Beide gelten als die heißesten Anwärter. Der Kampf hinter den Kulissen hat begonnen.

Eines ist dabei ziemlich klar: Den amtierenden Präsidenten Obama würde Hillary Clinton diesmal wohl locker aus dem Feld schlagen.

Aber der tritt ja nicht mehr an.

E-Mail: Zoettl.Ines@capital.de