Eine der größten Auktion der deutschen Wirtschaftsgeschichte endete am 18. August 2000. Damals boten Mobilfunkkonzerne 98.807.200.000 Mark für die UMTS-Lizenzen, umgerechnet circa 50,8 Mrd. Euro. Was heute viele wissen: Der Standard setzte sich kaum durch, für die Gewinner der Auktion wurde es ein riesiger Flopp.

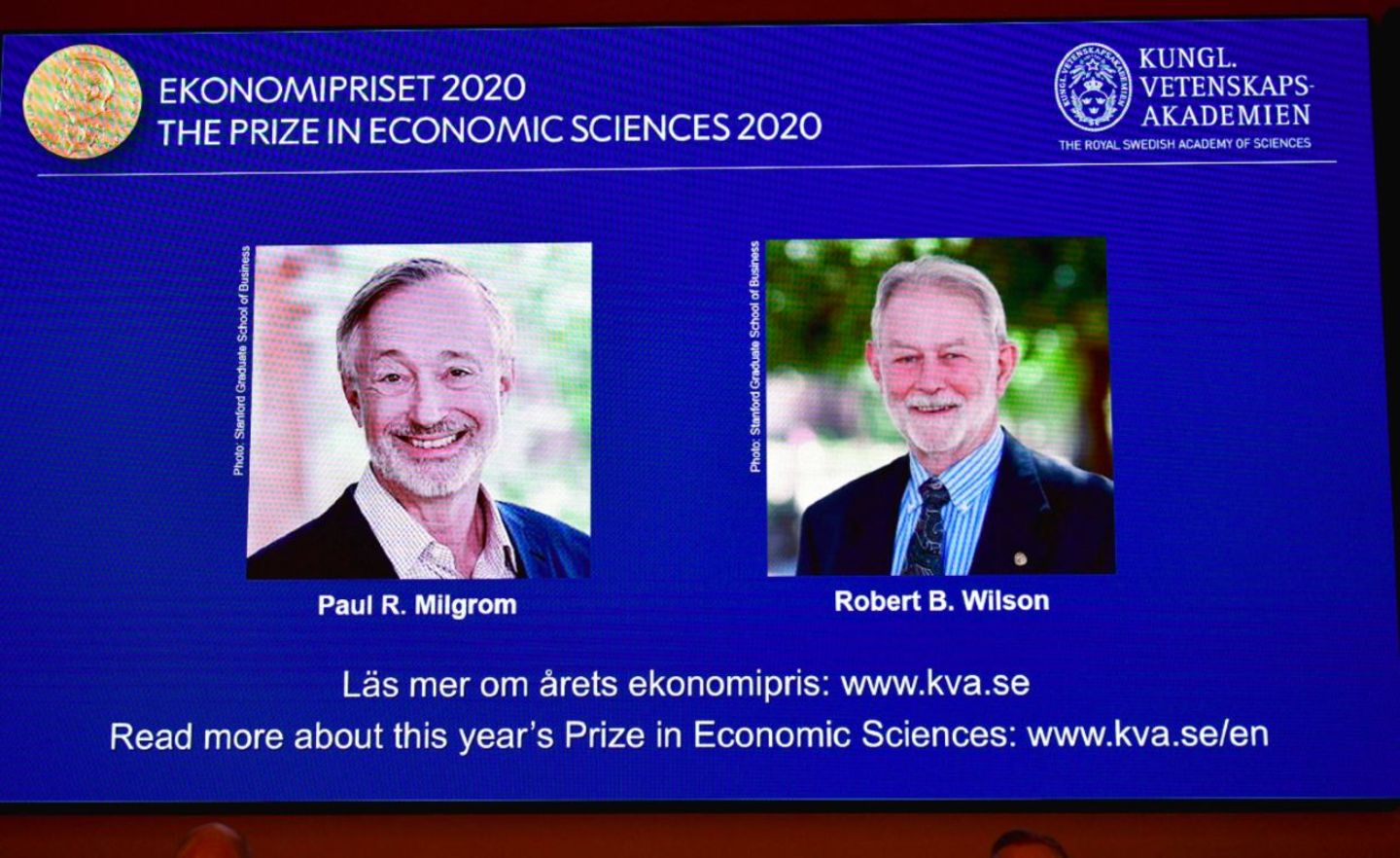

Was die wenigsten wissen: Das Auktionsverfahren dahinter war viel besser als alle vorherigen Verfa hren , sogar nobelpreiswürdig. Es stammt von den diesjährigen Gewinnern des Wirtschaftsnobelpreises, den US-Ökonomen Paul Milgrom (72) und Robert B. Wilson (83). Sie forschten daran, wie man Auktionen so aufbaut, dass sie für alle Beteiligten den größten Nutzen generieren.

Am Montag zeichnete die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften si e dafür mit dem Nobelpreis aus . „Von ihren Erkenntnissen haben Verkäufer, Käufer und Steuerzahler weltweit profitiert“, heißt es in der Begründung des Nobelkomitees. Von Strommärkten, über Werbeaufträge im Internet und Immobilien bis hin zu staatlichen Ausschreibungen reichen die Beispiele heute – einen Teil von ihnen haben auch Milgroms und Wilsons Arbeiten geprägt.

Begründer des mehrstufigen Auktionsverfahrens

An den Lizenz versteigerungen für Funkfrequenzen wird ihre Leistung besonders deutlich : Sichert sich ein Mobilfunktanbieter einen bestimmten Frequenzbereich, bestimmt er in etwa, welche Datenmenge das Unternehmen nutzen und wie viele Kunden es bedienen kann.

In den USA wurden Frequenzen in Blöck en bestimmter Frequenzbereiche verlost . Man dachte, der Markt werde die Allokation schon regeln und wartete darauf, dass die Frequenz-Blöcke durch Marktmechanismen bei den verschiedenen Mobilfunkunternehmen landeten. Das funktionierte aber nicht. Stattdessen spekulierten viele Besitzer mit den Frequenzblöcken. Das Ergebnis: Kein Unternehmen konnte eine gleichmäßige Netzabdeckung über das ganze Land bieten. Dem Staat, der so eigentlich viel Geld einnehmen wollte, entging ein Großteil der möglichen Einnahmen.

Wilson und Milgrom entwickelten schließlich das mehrstufige Auktionsverfahren: Es ist erst beendet, wenn alle Frequenzen versteigert sind und legt fest, dass nur ein paar, höchstbietende Unternehmen die Frequenzen bekommen. Die Ökonomen waren mit dem Verfahren 1993 maßgeblich am Neu-Design zur Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen für die US-Regierungsbehörde für Telekommunikation beteiligt.

Das Ergebnis: Einige Unternehmen teilten sich den Markt nach der Auktion so auf, dass sie zwar ausreichend miteinander konkurrieren, um einen günstigen Preis anbieten zu können, aber auch allen Kunden einen Service bieten können. Der Nebeneffekt: Die Einnahmen wurden nicht unter Spekulanten aufgeteilt, sondern flossen an den Staat.

„Damit haben sie Standards für die Versteigerung von Telekommunikations-Frequenzen gesetzt, die weltweit angewandt werden“, bilanziert ZEW-Präsident Achim Wambach in einem Statement. Später kam eben dieses Verfahren auch in Deutschland zum Einsatz bei der Versteigerung der UMTS-Lizenzen und zuletzt auch bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen

Lob von deutschen Ökonomen

Die Frequenzversteigerungen sind aber nur ein Beispiel von vielen, die die Erkenntnisse von Milgrom und Wilson zu Auktionen ermöglicht haben. Gerade die Verzahnung von Theorie und Praxis gilt dabei aber als Besonderheit ihrer Arbeit. Neben ihren theoretischen Beiträgen wird das Duo daher auch für die Entwicklung neuer Auktionsformate ausgezeichnet.

„Märkte funktionieren nicht per se gut. Wenn sie aber gut ausgestaltet werden, wie die beiden Nobelpreisträger es gezeigt haben, können sie ihre Vorteile ausspielen“, sagt Axel Ockenfels, Marktdesign-Forscher an der Universität Köln. „Milgrom und Wilson sind wie ökonomische Ingenieure, die sich nicht zu schade sind, auch in den schmutzigen Maschinenraum der Märkte zu gehen. Das machen nur wenige“, lobt Ockenfels. Vielen galt das Duo schon als stiller Favorit. „Die Auktionstheorie-Community sagt das seit Jahren voraus. Sie haben echte Pionierarbeit auf dem Gebiet geleistet“, sagt auch Vitali Gretschko, Professor für Marktdesign an der Universität Mannheim.

Unter den deutschen Ökonomen sprach sich unter anderem Achim Wambach schon vor der Bekanntgabe für das Duo aus und sollte damit Recht behalten. „Sie erfüllen die Kriterien des Wirtschaftsnobelpreis in idealer Weise – bahnbrechende Arbeiten, die viel zitiert werden und die ein Feld gestartet haben“, begründet er seine Entscheidung.

Auch das Lob weiterer Top-Ökonomen ließ nicht lange auf sich warten: „Die beiden Preisträger haben die moderne Volkswirtschaftslehre tief geprägt“, erklärte ifW-Chef Gabriel Felbermayr in einem Statement. Die Arbeiten zeigten auch die Bedeutung der Rahmenbedingungen für gut funktionierende Märkte auf. „Damit bieten die Preisträger das theoretische Rüstzeug für eine gute, moderne Ordnungspolitik“, so Felbermayr.

Wirtschaftsweise Monika Grimm lobte die Entscheidung bei Twitter als „Fantastische Wahl“. „Fantanstische Theorie, die zu einer großen Bandbreite an neuen Marktmechanismen geführt hat“, schrieb sie in einem weiteren Tweet und hob ebenfalls die Nähe von Theorie und Praxis hervor.

Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, überraschte die Entscheidung allerdings doch ein wenig. Nach all den Auszeichnungen für Mikrotheoretiker in den vergangenen Jahren, war er davon ausgegangen, dass Milgrom und Wilson den Preis längst erhalten hätten, scherzte er auf Twitter. Trotzdem hätten die beiden den Preis wirklich verdient.

Der Nobelpreis für Wirtschaft wurde 1969 zum ersten Mal verliehen. Er ist der einzige Preis, der nicht auf dem Testament von Alfred Nobel beruht. Stattdessen stiftet ihn die Schwedische Reichsbank. Dotiert ist der Preis aber genauso wie in den anderen Kategorien mit aktuell zehn Mio. schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro). Wegen der Corona-Pandemie läuft die Auszeichnung in diesem Jahr etwas anders ab. Statt der Feierlichkeiten in Stockholm und Oslo, erhalten alle Nominierten den Nobelpreis in ihren Heimatländer. Im vergangenen Jahr hatte das Forschertrio Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael Kremer für ihre wissenschaftliche Verdienste im Kampf gegen die globale Armut ausgezeichnet worden.