Vielleicht wären Alexander Lutze und seine Leute ohne den Grill nie auf die Idee gekommen. Diesen Grill, der auf der Terrasse des Innovationslabors von BPW im rheinischen Siegburg steht und oft für Lästereien unter Kollegen sorgt. Vor allem bei denen, die keinen Grill vor ihrem Büro stehen haben.

Es war ein Abend vor anderthalb Jahren. Die BPW-Leute hatten Gäste aus anderen Branchen zu einem Workshop eingeladen. Abends ließ man draußen bei Würstchen und Bier den Tag ausklingen. Da beschrieb ein Baustoffhersteller ein seltsames Problem: Wenn er seine Ware verschickt, hört er eigentlich nur etwas vom Kunden, wenn etwas schiefläuft und es Ärger gibt. Was sonst passiert, wie lange die Sachen zum Abnehmer brauchen und welchen Weg sie nehmen – all das erfuhr der Mann nicht. Und das störte ihn gewaltig. In einer Ära, in der Handelsplattformen wie Amazon über jede Station ihrer Waren Auskunft geben können, fühlte er sich wie in der Steinzeit.

Lutze und seine Kollegen begannen nachzudenken, und sie erfanden etwas, mit dem sich das Problem beheben ließ. Das Labor von BPW hatte jetzt eine Aufgabe – und bald sogar ein Geschäftsmodell.

In der historischen Wahrnehmung ist die BPW ein Unternehmen, das ein Stück Stahl zwischen zwei Rädern macht. Da kommen wir her, das muss aber nicht so bleiben

Alexander Lutze

BPW ist eine jener stillen Marktgrößen, die so typisch sind für die deutsche Wirtschaft. Im Kern war das vor 120 Jahren als Bergische Patentachsenfabrik Wiehl gegründete Familienunternehmen stets auf ein Produkt konzentriert: Achsen für Nutzfahrzeuge, und zwar für die großen Hänger, die von Lastwagen über die Straßen der Welt gezogen werden. Stahl, Schrauben, schweres Gerät. Das lief jahrzehntelang reibungslos, BPW verkaufte an Anhängerhersteller wie Schmitz Cargobull oder Krone, tüftelte an Luftfederung und Bremsen und kam gut zurecht: 1,4 Mrd. Euro Umsatz im Jahr, fast 7000 Mitarbeiter weltweit.

Doch wie andere Industrieprodukte drohen auch Achsen austauschbar zu werden, es drängen neue Anbieter auf den Markt, und es reicht oft nicht mehr, einfach nur ein zuverlässiges Bauteil zu liefern. Schon vor ein paar Jahren änderte BPW daher seine Strategie: Man wollte nicht mehr nur die Hardware bereitstellen, sondern zusätzliche Dienstleistungen anbieten. 2012 kaufte sich BPW daher beim IT- und Logistikspezialisten Idem ein, mit dessen Telematiksoftware sich ganze Transportflotten managen lassen. „In der historischen Wahrnehmung ist die BPW ein Unternehmen, das ein Stück Stahl zwischen zwei Rädern macht“, sagt Lutze. „Da kommen wir her, das muss aber nicht so bleiben.“ Man habe daher begonnen, sich „völlig neu zu erfinden“.

Allerdings ging es zunächst auch weiterhin vor allem darum, mehr Achsen zu verkaufen, also im Grunde um Absatzförderung. Marcus Sassenrath, IT- und Digitalchef bei BPW, wollte das ändern, er wollte neue Kundengruppen erreichen. Gemeinsam mit Lutze baute er vor knapp zwei Jahren das Innovationslabor auf. Nicht im Start-up-Mekka Berlin, sondern im beschaulichen Siegburg, etwa 40 Kilometer entfernt vom Stammsitz. Im Turm einer alten Zellwollfabrik, die die Industriegeschichte einfach hatte stehen lassen. Das Ziel: neue Geschäftsmodelle.

Besuch an der Laderampe

So kam es, dass Lutze an jenem Grillabend hellhörig wurde, als er von den Problemen seines Gastes bei der Verfolgung von dessen Waren hörte. Aber betraf das viele? Wie macht man Marktforschung, wenn man nur über ein minimales Budget verfügt? Lutze, ein neugieriger, freundlicher, junger Mann, marschierte erst einmal zur Laderampe im eigenen Unternehmen. Sein Vorteil: Er war als dualer Student bei BPW ausgebildet worden und kannte die Leute, die dort täglich die Achsen verluden. Er erfuhr etwas Interessantes. Die BPW-Achsen werden europaweit auf Gestellen geliefert, die danach eigentlich innerhalb einer bestimmten Zeit zum Absender zurückkommen sollen. Ob und wie das aber geschieht, das wusste niemand so genau. Manche der kostspieligen Gestelle kamen kaputt zurück, manche auch gar nicht. Und wie viele es überhaupt gab, auch das konnte niemand mehr so genau sagen. Offenbar hatte auch das eigene Unternehmen etwas davon, wenn das Lab für solche Fälle eine Lösung finden würde.

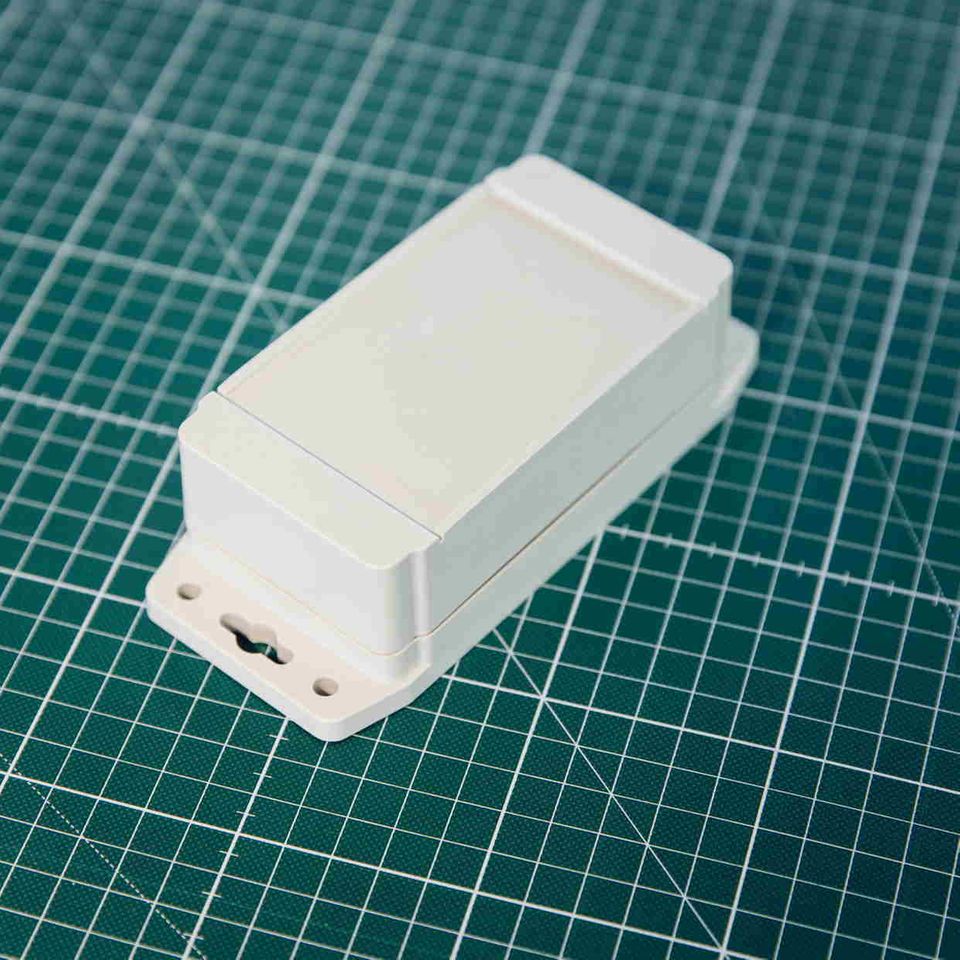

Das Team im Labor, eine kleine Truppe von nicht einmal zehn Leuten, dachte sich etwas aus. Es entstand der Prototyp für einen Tracker: eine kleine, graue Plastikkiste, in der ein GPS-Sender mit Temperaturfühler und ein Erschütterungssensor verbaut waren. Den größten Platz nahm die Batterie ein, das Gerät sollte ja lange ohne Strom von außen herumreisen können. Zwar gab es am Markt schon Tracking-Boxen, aber die waren oft teuer und lohnten sich für die Speditionsbetriebe nur in Ausnahmefällen. Es ging ja darum, Tausende oder sogar Zehntausende von Transportbehältern mit Trackern auszustatten. Das BPW-Labor setzte auf einen Trick: Statt ständig Verbindungen aufzubauen, setzt ihre Box nur dreimal hintereinander kurz ein Signal ab. Danach ist erst einmal Ruhe, sodass die Batterie nicht beansprucht wird. Außerdem ist der Sender nur richtig aktiv, wenn er Bewegung spürt, also wenn das Gefährt, auf dem die Ware unterwegs ist, auch rollt. Steht es herum, wird sechs Stunden lang nicht gesendet. Auf diese Weise, so behaupten sie zumindest bei BPW, hält die Batterie zwei Jahre oder sogar länger.

Acht Testkunden sind dabei

Es gab jetzt also ein Gerät, das funktionierte. Aber wie brachte man das an die Leute? Mit den Endkunden war BPW ja bis dato kaum in Berührung gekommen. „Als klassischer Hidden Champion sind wir ja nicht jedem so bekannt“, sagt Lutze. „Manche haben uns gefragt: Was habt ihr mit BMW zu tun?“ Lutze machte sich also auf einen mühsamen Weg: Er studierte die Teilnehmerlisten von Fachkonferenzen, suchte die Logistikleiter großer Konzerne heraus und verschickte Kontaktanfragen auf LinkedIn.

Dann geschah etwas, das auch ihn überraschte: Die Leute schrieben zurück, viele wollten sich sogar mit ihm treffen und kamen ins BPW-Labor nach Siegburg, um sich die Box persönlich anzusehen. Nun arbeitet BPW mit acht Testkunden zusammen, die auch schon für die Dienstleistung zahlen. Einer davon ist der Stahlkonzern Thyssenkrupp.

Konkurrenzfähig soll die Box außer durch die lange Haltbarkeit der Batterie vor allem durch den Preis werden. BPW kalkuliert mit einer monatlichen Gebühr zwischen 4 und 5 Euro. Darin sind das Gerät selbst, die Tracking-Software und die Kosten für die Datenverbindung enthalten. Bei denkbaren Stückzahlen von 20.000 oder 30.000 in einem großen Konzern käme so schon einiges an Umsatz zusammen. Gebaut wird die Box in einem westeuropäischen Land, da die Lohnkosten in einer weitgehend automatisierten Produktion ohnehin kaum eine Rolle spielen. Der Vorteil: Es kann schnell geliefert werden, ohne lange Transportzeiten aus Asien.

Das kleine Digitallabor von BPW war nicht einmal zwei Jahre nach seiner Gründung an einem Punkt angekommen, dem viele Konkurrenten lange hinterherhecheln. „Wir haben schon sehr früh ein attraktives Geschäftsmodell gefunden“, sagt Lutze. „Jetzt geht es darum, zu skalieren. Im Grunde ist das ein Luxusproblem.“

Skalieren, also in große Stückzahlen zu gehen, das bedeutet auch, ins Risiko zu gehen. Und das auf einem Feld, in dem der Achsenkonzern BPW nur wenig Erfahrung hat. Die Frage ist also, ob das Digitallabor nun auch das eigene Unternehmen überzeugen kann, es einmal mit etwas völlig Neuem zu versuchen. Und das, bevor andere ihm zuvorkommen. „Die Herausforderung der Digitalisierung ist nicht Technik, sondern die Veränderungsgeschwindigkeit“, sagt Digitalchef Sassenrath. „Und mit Veränderung tun wir uns als 120 Jahre altes Unternehmen manchmal etwas schwer.“

Am Stammsitz von BPW in Wiehl gehen die Uhren noch ein wenig anders. Das Werk liegt idyllisch in einem Tal zwischen den oberbergischen Hügeln. Die Gebäude verteilen sich zwischen den Bäumen, Schwerindustrie vermutet man hier eher nicht. In der hellen Kantine sitzen auch Familien mit Kleinkindern. An einem Tisch kloppen ein paar Mitarbeiter zum Abschluss des Mittagessens noch eine Runde Skat. An der Verladerampe für die Achsen werden jetzt nach und nach die ersten 500 Tracker an die Transportgestelle geschraubt – für den Test im eigenen Unternehmen.

Michael Pfeiffer, geschäftsführender Gesellschafter bei BPW, lobt seine Digitalabteilung, er nennt sie freundlich einen „Turbolader“ im Unternehmen. Aber er macht auch deutlich, dass es bis jetzt nur um eine Nische geht. „Wir wollen auf dem Boden bleiben: Wir machen 98 Prozent unseres Umsatzes mit unseren klassischen Kernprodukten“, sagt Pfeiffer. „Dass digitale Geschäftsmodelle unser Kerngeschäft überflügeln, sehe ich auf absehbare Zeit nicht.“ Pfeiffer ist ein Managertyp, wie man ihn wohl nur im deutschen Mittelstand antrifft: Mitglied im lokalen Stadtrat von Wiehl, Vizepräsident der IHK Köln. Bodenhaftung. Aber das heißt auch: Vorsicht, was den Aufbruch in neue Geschäftsfelder angeht. Eine typische Haltung, wenn es im Kern der deutschen Wirtschaft um die Digitalisierung geht.

Geschäft mit den Daten?

Eine Frage, über die nun diskutiert wird: Soll das Tracking-Projekt bei BPW oder einer Tochter angehängt werden? Oder ist eine Ausgründung besser als neues Unternehmen? Lutze und seinem Team wäre die zweite Variante am liebsten, weil das Geschwindigkeit bedeuten würde. Aber Pfeiffer hat sich noch nicht entschieden. Zwar sei die „Ausgründung eines Spin-offs eine offensichtliche Möglichkeit“, sagt der Geschäftsführer. Es habe sich aber auch gezeigt, wie wichtig das Innovation-Lab für BPW ist. „Daher wollen wir weiter daran festhalten. Vielleicht finden wir ja sogar eine Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden.“

Den Leuten im Digitallabor gehen die Dinge nun oft nicht schnell genug. Im Moment machen sie alles gleichzeitig: die Box weiterentwickeln, an der zugehörigen Software feilen – und auch daran denken, was man den Kunden in Zukunft noch verkaufen könnte. Wenn Warenbehälter dauernd ihren Ort und ihren Zustand melden, dann kommen dabei ja interessante Daten heraus – darüber, ob die Routen überhaupt sinnvoll sind oder vielleicht viel zu viele Behälter im Einsatz sind. Das könnte man analysieren und die Information als Dienstleistung anbieten.

Das Interesse ist auf jeden Fall da. Nur einer hat sich nicht zurückgemeldet: der Baustoffhersteller, der Lutze überhaupt erst auf die Idee mit dem Tracker gebracht hatte. Er hat eine eigene Lösung gefunden. Die Konkurrenz schläft nicht.

Der Beitrag ist in Capital 08/2018 erschienen.