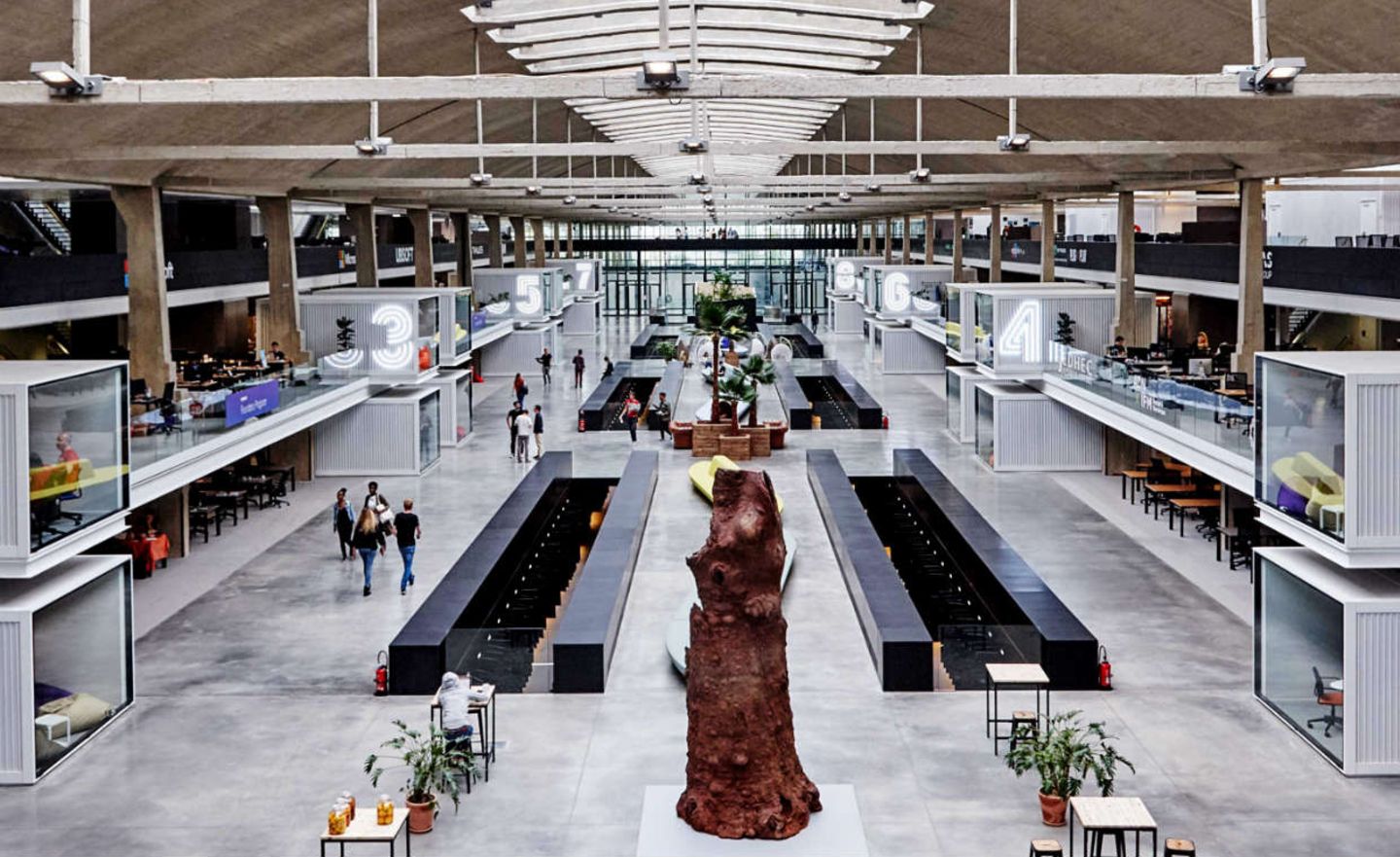

Knapp 200 graue Herren und ein paar Damen fluten am frühen Morgen die Halle Freyssinet am Gare d’Austerlitz, mittendrin der Premier und eine Handvoll Minister. Kurz treffen die angereisten Anzugträger auf die hier heimischen Vollbartträger, doch letztere schlurfen schnell wieder zurück in ihre Container. Das kennen sie nämlich schon: Seit Emmanuel Macron Präsident ist, können sich Frankreichs Start-up-Gründer vor Umarmungen des Staatsapparats kaum retten. Ihr Arbeitsplatz, die Station F, ist zu einer Art Pilgerstätte geworden.

Station F, so wird heute die riesige Halle Freyssinet genannt. Sie ist so lang wie der Eiffelturm hoch und in manchen Kreisen schon genauso berühmt. Einst hat hier die Staatsbahn SNCF Güterwagen entladen. Jetzt sitzt hier Europas größtes Start-up-Zentrum, das im Sommer eingeweiht wurde – natürlich von Macron persönlich.

Seitdem geben sich hier Staatsdelegationen die Klinke in die Hand. Angereist sind heute Frankreichs internationale Diplomaten. In die Heimat zitiert haben sie der Präsident und sein Premier, um ihnen die neue Regierungslinie zu vermitteln. „Ich sehe wenige andere Orte in Frankreich, an denen sich die neue Realität so klar zeigt“, erklärt ihnen Regierungschef Édouard Philippe in seiner Grundsatzrede: „Wir müssen der Welt erklären, dass wir dabei sind, unser teures und altes Land zu verwandeln.“

Es gibt Ecken im Land, wo diese Verwandlung längst begonnen hat. Nicht nur in der Station F, quer durch Paris ist nicht erst mit Macron eine Gründerszene entstanden, die derzeit in Europa in mancher Hinsicht den Ton angibt. Ähnliches ist in Metropolen wie Lille, Nantes, Lyon im Gange. „Frankreich hat sich durch seine überdurchschnittlich technophile und internetaffine Bevölkerung einen Marktvorsprung verschafft“, sagt Charles-Édouard Bouée, der als Pariser die lokale Landschaft gut kennt, als globaler CEO der Unternehmensberatung Roland Berger aber auch den weltweiten Überblick hat.

Das Ende eines Klischees

Sicherheitsfixiert, konzernverliebt, hierarchisch: Lange traf dieses Klischee der französischen Wirtschaft weitgehend zu. Noch vor zehn Jahren ermittelten Umfragen, dass über 70 Prozent der französischen Jugend von einem Job im Staatsdienst träumen. Heute liebäugelt ein Drittel bis die Hälfte damit, Unternehmer zu werden. „Kulturell bedeutet das einen radikalen Wandel“, sagt Bouée. Glaubt man einer Studie aus Lyon, gibt es derzeit nicht einmal in den USA so viel Gründergeist wie in Frankreich. Und das Kapital zieht mit: In Sachen Start-up-Finanzierung hat Paris im vergangenen Jahr erstmals Berlin abgehängt und lag zeitweise sogar vor London.

„Viele Fonds aus Kalifornien, England, Deutschland rufen an“, bestätigt Sébastien Caron. Der 36-jährige Gründer der Geo-App Mapstr streckt sich im hinteren Teil der Station F vor seinem Rechner, als übe er eine Yoga-Stellung. Mit seiner App können Nutzer ihre Lieblingsorte in einer digitalen Karte speichern und mit anderen teilen. Es läuft, sagt Caron, Mapstr hat 300.000 aktive Nutzer. Ein schöner Erfolg, aber für sein Geschäftsmodell müssen es Millionen werden, auf aller Welt, daran arbeiten sie jetzt hier oben, stellen Leute ein, basteln an einer neuen Finanzierungsrunde, die 3 bis 5 Mio. Euro in die Kassen spülen soll.

Nach acht Jahren als Unternehmensberater hatte Caron die Mühle satt und setzte den Gründertraum, der in ihm schlummerte, in die Tat um. Er hatte Glück: Der Facebook-Inkubator, der im Dachgeschoss der Station F sitzt, nahm ihn unter seine Fittiche. Caron wird nun gelegentlich von Sheryl Sandberg zum Plausch nach Menlo Park gebeten. Bei Facebook interessiere man sich erstaunlicherweise besonders für den sensiblen Umgang mit Nutzerdaten, sagt Caron. Er ist ein illusionsloser Typ, der für das Start-up-Abenteuer seinen Lebensstandard heruntergefahren hat und in seinem eng geschnittenen Knitterpulli kaum auffällt in der Station F, obwohl er mit 36 etwas älter ist als die meisten hier. „Frankreich steht erst am Anfang“, sagt er. Man habe noch viel aufzuholen, aber die Bewegung sei nicht mehr aufzuhalten.

Facebook ist nicht der einzige Internetgigant, der in Paris seine Fühler ausstreckt. Mehrere Inkubatoren bieten in der Station F Arbeitsplätze zu attraktiven Bedingungen, den größten betreibt die Wirtschaftsuni HEC. Dazwischen drängeln sich Finanzierer, Berater und staatliche Stellen. Noch ist nicht alles perfekt hier, vieles wirkt improvisiert, doch Unternehmer wie Caron fühlen sich in diesem enthusiastischen Gründerumfeld bestens aufgehoben. „Die Wahl Macrons hat einen enormen Effekt gehabt“, sagt der Mapstr-Chef.

Der neue Präsident spricht gerne von der „Gründernation“ Frankreich – und hat sich im Wahlkampf selbst als eine Art Gründer bezeichnet , als er für seine Bewegung systematisch Mitstreiter bei Start-ups rekrutierte. Nach dem Wahlsieg gab die Regierung das Ziel aus, Frankreich zum Digitalstandort Nummer eins in Europa zu machen. Dazu soll ein Teil der üppigen staatlichen Firmenbeteiligungen abgestoßen werden, um aus den Erlösen einen 10-Mrd.-Euro Fonds zu formen, der zu wesentlichen Teilen in Gründerunternehmen fließen soll.

Mounir Mahjoubi, 33, ist in Macrons Regierung als Staatssekretär für Digitales zuständig. Er residiert in einem glanzvollen Stadtpalast, aber Besucher werden hier erst einmal geduzt. Mahjoubi brütete schon als Jugendlicher über Geschäftsideen, gründete später eine Website für den Direktverkauf in der Landwirtschaft und leitete dann Macrons Digitalwahlkampf. „Wir haben den klaren Willen, europäische Champions zu formen“, sagt er über die Start-up-Politik. „Natürlich muss die Regierung eine Rolle spielen, wenn es darum geht, das zu beschleunigen.“ Es klingt wie die Fortsetzung der klassischen französischen Industriepolitik mit digitalen Mitteln.

Begonnen hat der Aufschwung schon vor Macron. Seit etwa fünf Jahren nehme die Bewegung Tempo auf, sagen Beteiligte. Es begann mit der Entwicklung, die Frankreich nach der Finanzkrise nahm, als für den Nachwuchs des Landes die klassischen Karrieren in Staatsdienst, Banken, Beratungen und Großkonzernen immer weniger Perspektiven boten. Wer gut vernetzt war, suchte sich alternative Betätigungsfelder – und landete in den Start-ups von Kalifornien und Berlin, wo es heute nur so wimmelt von Franzosen. Dass diese Welle irgendwann nach Frankreich zurückschwappen würde, war nur eine Frage der Zeit. Manche sagen, dass auch die Facebook-Verfilmung „The Social Network“, die hier überaus erfolgreich lief, ihren Teil zum Gründerboom beitrug.

Was als Graswurzelbewegung begann, traf auf günstige politische Bedingungen. Schon unter Macrons Vorgängern Sarkozy und Hollande wurde ein großzügiges staatliches Finanzierungsprogramm in die Wege geleitet. Die Förderbank Bpifrance vergibt großflächig Gründerdarlehen und steckt Geld in Start-up-Fonds. Hinzu kommt, dass der Fiskus die Techfirmen schont. Viele Start-ups profitieren von einer Steuergutschrift für Forschungsausgaben. Wer den Status „Jeune entreprise innovante“ erhalten will, muss zwar viele Formulare ausfüllen, wird dann aber acht Jahre lang weitgehend von Steuern und Abgaben befreit. Auch spielt der generöse Sozialstaat vielen Gründern in die Hände, die sich vor Beginn der Entwicklungsphase oft für ein Jahr irgendwo anstellen lassen und dann das auskömmliche Arbeitslosengeld nutzen, um an ihren Plänen zu basteln.

„Wenn wir uns in Deutschland etwas abgucken können, dann sicher die konsequente staatliche Unterstützung für die Szene“, sagt Andreas Wiele, der als Vorstand bei Axel Springer schon eine Reihe von Großinvestitionen in französische Digitalfirmen getätigt hat und sich immer wieder wundert, wie wenig die dortige Entwicklung in Deutschland wahrgenommen wird.

Der siebtreichste Franzose

Dabei kann die französische Szene inzwischen auf eine ganze Reihe von Erfolgsgeschichten verweisen. Und auf starke Vorbildgründer wie Xavier Niel, der die Station F mit rund 250 Mio. Euro komplett selbst finanziert hat. Niel ist mit dem Minitel groß geworden, einer französischen Vorläufertechnik des Internets, mit der viele Franzosen schon in den 80er-Jahren ihr Digitalverständnis schulten. Später verkaufte er Internetanschlüsse und baute den Mobilfunkanbieter Free auf, wodurch er auf Platz sieben in der Liste der reichsten Franzosen kletterte – die nebenbei angeführt wird von Bernard Arnault, dem Vorstandsvorsitzenden des französischen Luxusartikelherstellers LVMH, mit dessen Tochter Niel liiert ist.

Dass viele etablierte Wirtschaftsvertreter ihn trotzdem als Außenseiter betrachten, macht dem 50-Jährigen wenig aus. Grinsend lehnt er an einer Betonwand der Station F. „Wir brauchen die alte Welt nicht mehr“, sagt er. „Wir schaffen hier die Infrastruktur für die Großunternehmen von morgen.“ Eigentlich sei Gründergeist immer ein Teil der französischen DNA gewesen, fügt er hinzu. Zuletzt sei das vielleicht etwas in Vergessenheit geraten – aber nun gehe es los. „Berlin war sicher vor vier bis fünf Jahren der beste Ort für Gründer, und das geht auch noch ein bisschen weiter“, sagt Niel. „Aber jetzt explodiert Paris.“

Aus seinem Mund klingen solche Sätze nicht nach Angeberei, Niel ist ein eher stiller, in sich ruhender Typ. Mit seinem Geld, hat er einmal erklärt, wolle er lieber zu Lebzeiten etwas bewirken, als es der Nachwelt zu hinterlassen. Am liebsten widmet er sich der Aufgabe, Underdogs in die Wirtschaft einzuführen, also jene, die im klassenbewussten Frankreich sonst keine Chance hätten.

Ganz am nordöstlichen Rand, wo selbst Paris sehr hässlich wird, steht ein eckiger Kasten mit einer Fassade aus vorgehängten Metallgittern. Dahinter verbirgt sich das vielleicht kühnste und weitsichtigste Projekt der Pariser Digitalisierungsbewegung. Die Informatikerschule 42, benannt nach einem Running Gag aus dem Kultroman „Per Anhalter durch die Galaxis“, ist so etwas wie die Keimzelle einer Bildungsrevolution. Obwohl ihre Abschlussdiplome bisher von niemandem anerkannt werden, steht der Digitalisierungsadel Schlange für ihre Absolventen – die aber oft lieber ihr eigenes Ding machen.

Der Weg von Stéphanie Grolleau führte aus Dieppe am Ärmelkanal hierher. Zuletzt arbeitete die 21-Jährige dort als Betreuerin in einer Vorschule, mit einem befristeten Vertrag, wie es in Frankreich üblich ist. Dann aber sah Grolleau einen Fernsehbeitrag über die Schule 42. Am nächsten Tag klickte sie sich durch die Bewerbungsmaske und qualifizierte sich unter 30.000 Bewerbern für eine vierwöchige Vorauswahl, an der 3000 Kandidaten teilnahmen. Informatikvorkenntnisse sind dafür kein Muss, 40 Prozent der Schüler haben nicht einmal Abitur. Was man hingegen unbedingt mitbringen sollte, sind Motivation und Entschlossenheit.

Eine Schule ohne Lehrer

Jetzt schläft Grolleau wie die anderen im Schulsaal auf der Luftmatratze. „Viel besser“, sagt sie, „da verliert man keine Zeit.“ Lehrer gibt es hier nicht, das Studium besteht aus einer Software, die man eigenständig durcharbeitet, hinzu kommen Praktika. Xavier Niel schaut jede Woche vorbei, er ist der Geldgeber auch hinter dieser Institution und finanziert zudem benachteiligte Schüler während des Studiums. Angeworben werden speziell Langzeitarbeitslose und Studenten aus Problemvierteln. „Warum sollte es mich stören, dass es keinen staatlichen Abschluss gibt?“, fragt Kinan Garman, 22, der aus einer syrischstämmigen Familie im Pariser Umland kommt und ebenfalls Student in spe ist. „Der staatliche Abschluss ist doch auch nichts mehr wert.“

Der Kopf hinter der Schule ist Nicolas Sadirac, ein 49-jähriger Physiker und ehemaliger Mathedozent. Nur wenn sich die Bildung ändere, ändere sich auch das Land, glaubt er. „Der Staat macht nichts, also handeln wir.“ Es könnte das Motto der ganzen Bewegung sein.

Bei Criteo im Stadtzentrum stellen sie jedes Jahr rund 20 Absolventen der Schule 42 ein. Die Firma war eines der französischen Start-ups der ersten Stunde. Jetzt setzt der Spezialist für Retargeting-Digitalwerbung 1,6 Mrd. Euro im Jahr um und ist am Nasdaq notiert. „Was heute passiert, wurde durch Firmen wie uns ausgelöst“, glaubt Grégory Gazagne, der das Europa- und Nahostgeschäft verantwortet.

Auch Paulin Dementhon arbeitet an einer französischen Erfolgsgeschichte, aber ganz so weit wie bei Criteo ist er mit seinem Unternehmen Drivy noch nicht. Eine Art Airbnb für private Leihwagen ist das Start-up, das Dementhon 2008 gegründet hat. Auch in Deutschland ist Drivy seit zwei Jahren im Einsatz, die meisten Konkurrenten hat Dementhon vom Markt gekauft, und er steht kurz davor, weitere 30 Mio. Euro an Finanzierung einzuwerben.

Die Begeisterung für die französische Start-up-Szene teilt der 38-Jährige nicht in allen Punkten. „Wir haben kein Problem mit Unternehmertum“, sagt er. Es fehle an anderem. Viele französische Gründer misstrauten Großkonzernen – und hätten deshalb ein Problem mit Wachstum. „Wir sind gut im Erfinden“, sagt Dementhon, „aber schlecht im Wachsen.“ Aus demselben Grund trauten sich viele Unternehmer immer noch nicht an die globalen Märkte heran.

Ähnlich sieht es bei der Finanzierung aus. „Start-up-Gründen ist die Mode der Saison geworden“, sagt Samantha Jérusalmy vom Wagniskapitalfinanzierer Elaia. Zunächst gebe es deshalb immer viel Geld für Gründer – aber danach umso weniger: „Man zahlt jetzt im Anfangsstadium viel zu viel für Firmen, die später nur schwer einen Käufer finden.“

Die französischen Großunternehmen sind in Sachen Digitalisierung immer noch im Rückstand. Auch wenn ihre Manager inzwischen genauso viel darüber reden wie ihre Kollegen in Deutschland, fällt es ihnen wegen der hierarchischen Konzernstrukturen oft schwer, wirklich in die Entwicklung einzusteigen. Firmen wie Accor, PSA, Société Générale oder Axa haben zwar beherzt in Start-ups investiert, doch viele andere sind deutlich zurückhaltender.

Was den Digitalisierungsgrad der gesamten Volkswirtschaft angeht, sah das Bundeswirtschaftsministerium Frankreich 2016 allerdings schon fast gleichauf mit Deutschland – und bescheinigte dem Nachbarland zudem ein höheres Entwicklungstempo. Betrachtet man allein die digitale Infrastruktur, steht Frankreich sogar besser da als Deutschland.

Mittelstand à la Française

Die Hoffnung bei Macrons Leuten ist, dass aus der Gründerszene einmal wird, was der französischen Wirtschaft im Analogen fehlt: eine stabile Struktur mittelgroßer Firmen mit Weltmarktambitionen. „Frankreich hat sich bei den Start-ups gut positioniert, aber die Herausforderung bleibt, daraus wirklich Firmen von globaler Bedeutung zu entwickeln“, sagt Étienne Krieger, Professor für Unternehmertum an der Wirtschaftshochschule HEC. Man sehnt sich nach einem Mittelstand à la française. Dazu propagiert Macron die rasche Digitalisierung der Verwaltung und des Bildungssystems.

Am hinteren Ende der Station F sind noch Bauarbeiten im Gange. Ein riesiges Restaurant entsteht hier, das den Gründerfirmen den rechten Rahmen für ihre Deals bieten soll. Ein alter Mann schiebt auf einer Sackkarre drei Kisten Cham-pagner über den Gehweg. Bald, so die Hoffnung, wird man hier rauschende Partys feiern, wird Börsengänge begießen, Milliardenexits bejubeln. Paris ist wieder eine Stadt des Träumens geworden.