Eigentlich läuft die neuere Geschichte Kubas auf dem Land von Pedro Ortíz zusammen. Es handelt sich um 20 Hektar, 300 Kilometer östlich von Havanna, die er zu einem Privatbetrieb gemacht hat. Sie liegen abseits der Kleinstadt Camajuaní, im Schatten einer Zuckerfabrik, die seit Jahrzehnten Hauptarbeitgeber der Region ist. Aus deren Schornsteinen steigt Qualm, dick wie zu Zeiten der Industrialisierung vor 150 Jahren.

Jahrelang hat Ortíz in der „völlig ineffizienten“ Fabrik als Mechaniker gearbeitet, für ein Monatsgehalt von umgerechnet 20 Dollar, bis die Wirtschaftsreformen unter Präsident Raúl Castro 2011 es ihm ermöglichten, auf seinem Stück Land einen Milchkuhbetrieb zu errichten.

Er kaufte ein paar Kühe und begann eine Zucht. Schnell steigerte er die Produktion und hatte irgendwann 150 Tiere zusammen, „einen kleinen Schatz“, wie er sagt. Die Milch musste er dem einzigen zugelassenen Abnehmer verkaufen: dem Staat. Dafür bekam er den festgelegten Preis von 13 Cent pro Liter. „Wenn der Staat denn zahlt“, sagt Ortíz. „Oft gibt es Geld erst sechs Monate später, weil er wieder klamm ist.“

Musterbürger

„Cuentapropista“ nennt man Leute wie Ortíz auf Kuba. Freiberufler, die auf eigene Rechnung arbeiten. 20 Prozent der Einnahmen müssen sie an den Staat abgeben. Gab es vor zehn Jahren nur 150 000, sind es jetzt schon 580 000.

Pedro Ortíz, 36, ist ein sehniger Mann mit kräftigen Händen, gestärkt von 20 Jahren harter körperlicher Arbeit. Er sitzt in der Stube seines kleinen Hauses, auf dem Tisch steht das Mittagessen – Reis, Maniok, Schweinefleisch –, neben ihm sitzen seine Frau, sein Sohn und der Schwager, Schweinebauer Juan Orelvis. Sie sind Bürger, davon ist Ortíz überzeugt, wie sie Fidel Castro für den Arbeiter- und Bauernstaat vorgesehen hatte. Jeden Morgen, auch sonntags, steht er um vier auf und kommt oft erst abends aus dem Stall zurück. Er widmet all seine Zeit einem Mangelprodukt im Sozialismus, das vor allem Babys und Rentnern zugutekäme: frischer Milch. Es gibt sie auf der ganzen Insel nicht zu kaufen.

Vor zwei Jahren hatte Ortíz vor, seinen Betrieb zu expandieren – zu seinem Wohl und dem des Landes. Er entwickelte sogar Pläne für den Staat, wie Privatbauern der Region die prekäre Versorgungslage verbessern könnten, und zwar sehr viel produktiver als die staatlichen Landwirtschaftsgenossenschaften.

Es war die Zeit kurz nach dem Obama-Besuch, die Euphorie auf Kuba groß. Privatpensionen hatten aufgemacht, Privatrestaurants, Nagelstudios, Taxibetriebe, Cafés. In manchen Ecken sah Havannas Altstadt schon herausgeputzt aus wie Sevilla oder Cartagena. Die klapprigen Oldtimer fuhren noch, aber auch neue Mercedes. Die alten grauen Fassaden gab es weiter, aber auch edle Restaurants, in denen Parteisekretäre genauso essen wie Touristen aus aller Welt. Montblanc und Lacoste eröffneten jeweils eine Filiale.

Obama lockerte das Handelsembargo und die Besuchsverbote, amerikanische Touristen strömten ins Land. US-Unternehmen begaben sich auf die Suche nach Kooperationen, im Silicon Valley entwickelte man Pläne für Glasfaserkabelnetze für die ganze Insel. Kuba suchte den Anschluss an die Welt. So schien es.

Die große Frage lautete: Würden die wirtschaftlichen Reformen auch politische Reformen nach sich ziehen? Drohte vielleicht sogar das Ende des Sozialismus?

„Dann kippte es“, sagt Ortíz fassungslos. „Alles wurde gestoppt.“ Es gab plötzlich aus fadenscheinigen Gründen keine Lizenzen für neue Betriebe mehr, gerade als der Andrang immer größer wurde. Expansionspläne wurden gestrichen, auch seine. Maximale Stückzahlen wurden staatlich festgelegt: 150 Kühe und keine mehr, hieß es, sonst nimmt der Kapitalismus überhand.

Auch Ortíz’ Schwager Juan Orelvis ist ein ehemaliger Arbeiter der Zuckerfabrik, auch er ist heute Bauer, 200 Schweine, auch er erfolgreich, er verdient zehnmal so viel wie einst. Aber wachsen darf auch sein Betrieb nicht. „Die Zeit des Aufbruchs ist vorbei“, sagt er und klagt über staatliche Vorschriften, die sie wie viele Cuentapropistas zu absurden Geschäften zwingen: „70 Prozent meines Landes darf ich für Schweinezucht nehmen, 30 Prozent muss Maniok sein. Mein Fleisch hat höchste Qualität, aber wir Kubaner bekommen nichts davon. Der Staat nimmt es für Touristen in den Hotelburgen.“

Dabei, sagt Ortíz, müssten sie sich glücklich schätzen, den Sprung in die Selbstständigkeit überhaupt noch gewagt zu haben – so, wie die Wirtschaft am Boden liegt. „Mein Erwachen kam, als ein Nachbar nach Haiti zum Arbeiten ging“, ins ärmste Land der westlichen Hemisphäre. „Er kam nach einem Jahr zurück und kaufte sich ein teures Motorrad. Bei uns völlig undenkbar.“

Mit am Tisch sitzt Ortíz’ Sohn Arian, 18. Er hatte begonnen, Elektrotechnik zu studieren, doch weil er nicht sah, wie er damit mal eine Familie ernähren sollte, brach er ab. „Da bin ich lieber Hilfsarbeiter. Ich helfe einem Schuster. Da verdiene ich mehr.“ Er sagt fatalistisch: „Ich weiß von keinem mehr, der noch studieren und für diesen Staat arbeiten will.“ Er kennt ja die Geschichten.

Seine Mutter etwa war Lehrerin, aber das Gehalt so niedrig, 18 Dollar im Monat, dass die Arbeit sich nicht lohnte. Sie wurde Vertreterin in einer kleinen Manufaktur, die Schuhe für Touristen fertigt, und verdient dort das Vierfache. Zwar verweist der kubanische Staat mit Stolz auf die geringe Analphabetenrate und darauf, dass Kuba Ärzte nach Afrika und Lateinamerika schickt. „Es gibt bloß keine Englisch- und Informatiklehrer mehr, weil die lieber Privatunterricht geben“, sagt Arian. „Auch keinen Internetzugang, um sich weiterzubilden.“ Wenn die Informationsgesellschaft die Zukunft ist, dann ist Kuba Vergangenheit.

Wie die Staatswirtschaft funktioniert, ließe sich vor der Tür der Familie gut beobachten, auf dem Gelände des Zuckerkombinats. Zuckerrohr gehört auch mehr als 400 Jahre nach der Kolonialisierung zum Hauptprodukt des Karibikstaates, neben Tabak und Kaffee. Aber wie so viele aufgeblähte Staatsunternehmen macht auch dieses Verluste. „Die Arbeiter zweigen Zucker ab und verkaufen ihn unter der Hand“, erklärt Pedro Ortíz. „Nicht nur Zucker, sondern auch den Diesel der Maschinen. Ein jeder muss sehen, dass er etwas dazuverdient.“

Aber ist das nicht Raub am Staatseigentum? „Jeder macht das“, sagt Ortíz verständnisvoll. „Jeder muss überleben. Viele stellen die Rechnung auf: hart arbeiten und etwas mehr verdienen – so wie wir. Oder faulenzen im Staatsbetrieb plus Zusatzeinnahmen aus abgezweigten Waren.“

Wird der neue Staatspräsident das ändern? Am Tisch verzieht man das Gesicht. Sie sagen lieber nichts. Offene Interviews sind auf Kuba noch immer schwierig. Deswegen tauchen die Familien hier auch nicht unter ihrem richtigen Namen auf. Die Staatssicherheit sitzt mit ihren Spitzeln in jeder noch so kleinen Siedlung, auch hier im Ort, gleich nebenan in der Arbeitersiedlung der Raffinerie.

Auf der Rundreise durch Kuba stößt man überall auf ähnliche Geschichten. Der Hausarzt der Familie Ortíz hat 30 Dollar Gehalt im Monat. Also behandelt er Familien zuerst, die ihm ein Stück Schweinebraten oder einen Sack Zucker „schenken“. Der Fahrer des Krankenwagens nimmt auf Noteinsätzen Anhalter mit, um sein Staatsgehalt zu vervierfachen. Seine Kinder sehen ihre Zukunft eher als Tellerwäscher in Touristenhotels denn als Professoren oder Mediziner. Der häufigste Satz lautet: „No hay estímulo.“ Es gibt keinen Anreiz zu arbeiten.

Kuba wartet auf Initiativen der neuen Regierung. Miguel Díaz-Canel, 57, der neue Präsident, ist seit Ende April im Amt. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren sind die Castros nicht mehr an der Macht, zumindest nicht offiziell. Raúl Castro lenkt die Geschicke weiterhin im Politbüro. Große Erwartungen an den Neuen gibt es nicht. Da die USA sich unter Donald Trump wieder feindselig gegenüber Kuba zeigen, ist es für die Regierung leichter, auf die Gefahr durch den Erzfeind zu verweisen. Bei Obama fiel das schwer. Obama gilt vielen, vor allem schwarzen Kubanern, bis heute als Vorbild.

Keiner traut sich

Die neue Regierung hat sich erst mal an die Überholung der Verfassung von 1976 gemacht. Die Wirtschaftsreformen unter Raúl Castro sollen dort festgeschrieben und damit abgesichert werden, ein Signal an ausländische Investoren. Aber noch mangelt es an durchgreifenden Reformen. Auch die Sonderwirtschaftszone rund um den Tiefseehafen Mariel trägt bisher wenige Früchte. Ausländische Unternehmen siedeln sich sparsam an, von 400 ausgeschriebenen Projekten sind erst 33 umgesetzt. Die Angst vor der Verstaatlichung ist groß, der Glaube an den Reformwillen gering.

Nach Jahrzehnten der Abhängigkeit von der Sowjetunion trat das ölreiche Venezuela des Hugo Chávez an deren Stelle und hielt Kuba lange am Leben. Aber der bilaterale Handel ist stark zurückgegangen, von 8,5 Mrd. Dollar 2012 auf 2,2 Mrd. im Jahr 2016. Die Gesamtexporte sind um mindestens 1 Mrd. Dollar gefallen, das Handelsbilanzdefizit ist derzeit das größte in der Geschichte des Landes, 8 Mrd. Dollar. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, in den letzten beiden Jahren um 0,4 Prozent.

Selbst der Tourismus, längst Hauptdevisenbringer, ist im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Die Amerikaner sind unter Trump unsicher geworden, ob sie noch legal nach Kuba reisen dürfen. So reichen die Einnahmen aus dem Tourismus und den „remesas“, den Überweisungen der Kubaner im Ausland, oft nicht mehr aus, um Importe zu bezahlen. Die Folgen: Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten, Stromausfälle, Zahlungsschwiergkeiten für Lieferanten und Partner von Joint Ventures.

Die Reformen des Raúl Castro werden in Teilen der Kommunistischen Partei inzwischen kritisch gesehen: Sie hätten eine Schicht von neureichen Unternehmern geschaffen. Die Betreiberin eines Nagelstudios verdiene das Zehnfache eines Universitätsprofessors. Das Gegenteil von Sozialismus sei eingetreten: Jeder will nur noch auf eigene Rechnung arbeiten, nicht mehr für die Gesellschaft oder das Kollektiv. Es herrsche die Diktatur der Cuentapropistas.

Ana Jerez, 30, ist so eine: Kleinunternehmerin, Dorn im Auge der Partei. Sie studierte Architektur und stieg bei einem Staatsunternehmen ein, das die Universität erweitern sollte. „Es war anfangs interessant“, sagt sie, „aber irgendwann verzögerte sich alles, und zwar um zehn Jahre, es gab kein Baumaterial, die Bürokratie verhinderte vieles. Ich habe nichts mehr gelernt und verdiente eh nur wenig: 25 Dollar im Monat.“

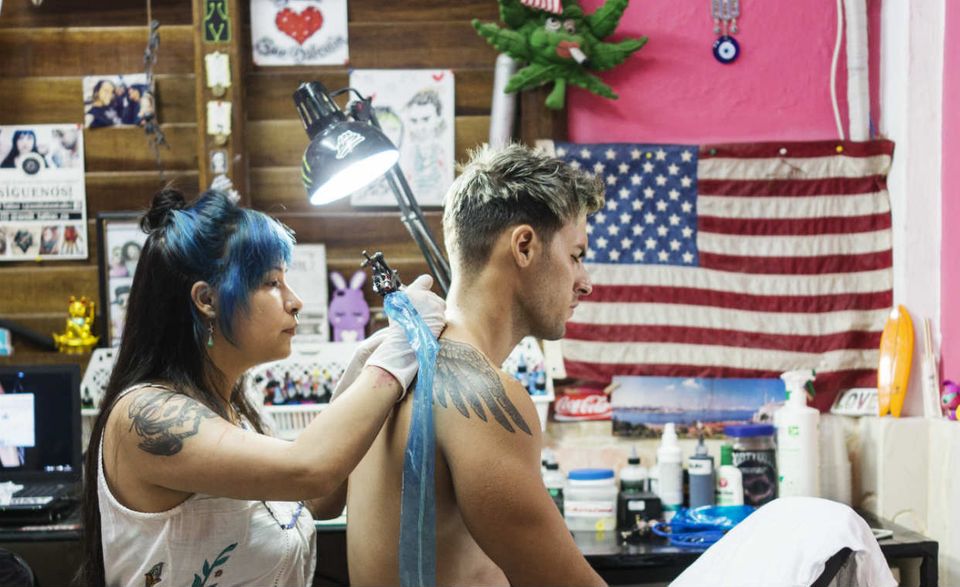

Nach Absitzen einer Pflichtzeit (drei Jahre im Staatsbetrieb) hat Jerez gekündigt und sich ihrem Hobby gewidmet: Tattoos. Sie eröffnete ein Studio in einem Vorort Havannas und gilt nun als beste Tattookünstlerin des Landes, sechs Monate warten Kunden auf einen Termin.

„Es gibt ein großes Dilemma“, erklärt sie. „Offiziell gibt es keine Tattoostudios auf Kuba. Tattoos sind nicht verboten, aber es wird so getan, als existierten sie nicht, und damit gibt es auch keine Lizenzen. Meine Ausrüstung importiere ich aus Mexiko.“ Genauso wenig existieren Surfer und Skateboarder; Smoothieläden, Piercing- und Yogastudios – all das, was es auf der ganzen Welt gibt. Nicht auf Kuba, jedenfalls nicht offiziell. Die Betreiber operieren in der Schattenwirtschaft wie so viele Kubaner. Der Staat hat bisher nur 200 Gewerbe zugelassen. Auch Architekten, Ingenieure, Anwälte dürfen bisher keine eigene Firma gründen. „Das ist der ganze Irrsinn“, sagt Jerez. „Jeder zweite Kubaner hat heute Tattoos.“

Vor Kurzem kam die Polizei vorbei und schaute sich bei ihr um, eine Polizistin wollte sich angeblich tätowieren lassen. Jerez begriff es als Warnung. Einige Monate zuvor hatte die Polizei Razzien durchgeführt. In ein Treffen von Tattookünstlern schlich sich ein Spitzel der Staatssicherheit ein. Treffen von mehr als fünf Personen gelten als Versammlung und sind verboten. „Sie können mein Studio sofort schließen“, sagt sie. „Was ich mache, ist nicht legal. Auch nicht illegal. Wir nennen es alegal. Vieles auf Kuba ist heute: alegal.“

Das sei ihre Situation als Kleinunternehmerin, sagt sie ernüchtert. Sie könnte 30 Studios aufmachen. Sie könnte ein kleines Imperium schaffen, der Markt gibt das her. Sie würde für Kuba gern ein Netzwerk entwickeln, für den ganzen Bereich Tanz, Schönheit, Lebens- und Körperkultur, den Kuba sonst gern vermarktet – eine Serviceindustrie, die in anderen Großstädten einen Großteil der urbanen Industrie ausmacht. „Ich zahle gern 20 Prozent Steuern“, sagt sie. „Aber da es unsere Gewerbe nicht gibt, gibt es auch keine Abgaben. Das kreative Potenzial ist da, überall, aber der Staat lässt es nicht zu. Das treibt junge Leute weg.“

Aus Jerez’ Jahrgang von 60 Studenten sind nur noch fünf im Land – die anderen in den USA, in Mexiko oder Europa. Für den Staat hat der Braindrain katastrophale Folgen. Keiner der führenden Köpfe sieht noch eine Zukunft in Staatsbetrieben, frische Ideen bleiben aus, die Vergreisung der Menschen und Konzepte hat Kuba voll erfasst.

Die größte Öffnung erlaubt der Karibikstaat im Tourismus, dem mit Abstand wichtigsten Erwerbszweig: zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Binnen zehn Jahren verdoppelte sich die Zahl der Gäste auf 4,7 Millionen im Jahr. Gerade wurde der Bau eines neuen Kreuzfahrtterminals bekanntgegeben. Ein Großteil der Hotels befindet sich in der Hand von Holdinggesellschaften, kontrolliert durch das Militär oder das Ministerium für Fremdenverkehr. Die großen ausländischen Ketten, vor allem spanische, kamen schon vor Jahrzehnten ins Land und operieren als Investoren oder Joint Ventures.

Aber auch kleinere Betriebe gingen in den Markt, als Raúl Castro die Beschränkungen für Cuentapropistas lockerte. Ein jeder, scheint es, sucht heute sein Glück im Tourismus. Familien, die ein Extrazimmer zu vermieten haben oder in Hauseingängen fliegende Kioske betreiben. Etwa ein Drittel aller Einnahmen aus dem Tourismus erwirtschaften inzwischen Kleinunternehmen.

Das Modell „Tourismus“ könnte die Lösung auch für andere Sektoren Kubas sein: im Zulassen einheimischer privater Unternehmer, Investoren aus dem Ausland, staatlicher Holdings. Die neue Regierung soll das gerade prüfen, heißt es.

Ein Jahresgehalt am Tag

„Man muss Besitz haben, das ist alles“, sagt Jorge Benitez. „Militärs und Parteimitglieder haben ihn. Auch Kubaner im Ausland, die hier investieren. Sie profitieren. Andere nicht. Wir haben schon längst keinen Sozialismus mehr.“ Benitez’ Familie hat selbst zwei Häuser gekauft und zu Ferienwohnungen ausgebaut, sein Bruder arbeitet in London als Softwaredesigner. Was als Mikrobetrieb begann, ist heute ein Kleinunternehmen mit Angestellten, Koch und Waschfrau. Sie zahlen bessere Löhne als der Staat. „Wer will da noch für ein Staatshotel arbeiten, geschweige denn ein Ministerium?“, sagt Benitez.

Er, der einst Industriedesign studierte, verwaltet die Wohnungen und lebt bestens davon. Mit der Arbeit verdient er pro Tag so viel wie ein Lehrer im Monat. Dazu kommen die Einnahmen aus der Vermietung, die sich die Familie teilt – und an einem guten Tag kommt er so auf das Jahresgehalt seines sozialistischen Vaters, der für die Parteizeitung arbeitet. Er zählt damit zu den Großverdienern auf Kuba. „Das macht die Sozialisten im Staatsdienst verrückt. Ihr Modell ist am Ende.“

Benitez ist einer der wenigen, der offen über seine Lage spricht, keineswegs selbstverständlich im Überwachungsstaat. Er bekam deswegen schon Besuch von der Staatssicherheit. „Sie haben mich drei Jahre schikaniert. Wenn sie wollen, schließen sie morgen unser Geschäft. So operieren sie. Aber der Staat braucht uns Privatunternehmer dringend. Wir zahlen große Lizenzabgaben. Das ist das Paradoxe: Der Sozialismus hängt von den Privatbetrieben ab, die er selber schuf.“

Benitez, Ortíz und Jerez stehen für die Haltung vieler Bürger: Sie rebellieren nicht gegen den Staat. Aber sie halten sich so fern wie möglich.

Benitez, 31, war einer der Visionäre des Internets auf Kuba. Weil der staatstreue Vater es beruflich benötigte, hatte die Familie schon vor 15 Jahren Internet. Bis heute aber gibt es keine privaten Zugänge, an den wenigen Hotspots in öffentlichen Parks zahlt man für eine Stunde ein durchschnittliches Tagesgehalt.

Benitez hat nicht nur eine Website entwickelt für Mietwohnungen auf Kuba, sondern auch eine für den öffentlichen Transport Havannas, damit Bürger endlich herausfinden können, wie sie von einem Ort zum anderen kommen. „Der Staat hat es abgelehnt“, sagt er trocken. „Sie mochten nicht, dass ich an der Uni Proteste organisiert habe. Sie verzichten dann lieber auf eine Website, die jede Stadt der Welt hat.“

Er hat dann versucht, Restaurants aufzumachen und Cafés, als dies noch möglich war. „Es scheiterte daran, dass ich Dinge kombinieren wollte: Kaffee mit Sandwiches, das ging nicht. Kekse und Smoothies, das ging auch nicht. Man muss sich entscheiden: Café oder Sandwich. Das sind unterschiedliche Lizenzen.“

Wie jeder in seinem Alter hat er überlegt, Kuba zu verlassen, wie sein Bruder, wie seine Schwester, wie fast alle seiner Generation. Aber seine Mutter lebt noch hier, „und Havanna ist die schönste Stadt der Welt“, sagt er. „Ihr gehört die Zukunft“, fügt er hinzu. „Eigentlich.“