Stefan Bach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sein Arbeitsschwerpunkt sind die Themen Steuern, öffentliche Finanzen, Verteilung, Sozialpolitik und Mikrosimulationsmodelle. Er ist Volkswirt und promovierte 1992 an der Universität in Köln.

Capital: Grunderbe, was hat es damit auf sich?

STEFAN BACH: Wir sehen das als ein Instrument, um der sehr ungleichen Vermögensverteilung in Deutschland und den geringen Vermögen der Mittelschichten etwas entgegenzusetzen. Die bisherigen Instrumente und Programme reichen dazu einfach nicht aus.

Was ist denn geplant?

Wohneigentumsförderung für Schwellenhaushalte, bessere Altersvorsorge, höhere Freibeträge, damit die Menschen mehr Finanzvermögen aufbauen können. Da hat ja auch die Ampelkoalition einiges vor. Aber das senkt die Vermögensungleichheit nur wenig und auch nur sehr langfristig. Da reden wir schon über eine Generation. Wenn wir schneller zu Potte kommen wollen, müssen wir effektiver werden.

Und damit wären wir dann beim Grunderbe?

Genau – dann müssen wir Vermögen umverteilen. Die Idee wird im internationalen Raum schon lange diskutiert. Der britische Ökonom Tony Atkinson etwa hat das in seinen letzten Jahren empfohlen, auch Thomas Piketty hat mal so einen Vorschlag gemacht, der noch deutlich weiter ging.

Wie sähe denn ihre Idee des Grunderbes ganz konkret aus?

Der Staat stellt jedem jungen Menschen ein Startkapital zu Verfügung , ob mit 18 oder besser mit 25, wenn die meisten auch die Spätpubertät überwunden haben, darüber können wir ja noch diskutieren. Natürlich soll man den Leuten das Geld nicht zur freien Verfügung geben, also nicht Cash in de Täsch, wie der Kölner sagt, sondern zweckgebunden für Ausbildungsfinanzierung, Wohneigentumsbildung, Finanzvermögensbildung, Unternehmensgründungen, vielleicht auch für Weiterbildungsprogramme oder die Pflege von Angehörigen. Die Details muss man noch näher ausarbeiten. Das Stichwort hier ist Lebenschancen-Kredit oder Chancenkonto, das Arbeits- und Sozialministerium hat dazu Konzepte entwickelt. Mit zunehmendem Alter können die Leute dann nicht genutzte Beträge dann in die Altersversorgung stecken oder auch zur Verfügung bekommen.

Über wie viel Geld reden wir hier?

Das hängt davon ab, wie viel man sich traut zu finanzieren. 20.000 Euro pro Nase ergibt bei Geburtenkohorten von etwa 750.000 jungen Erwachsenen, die wir gegenwärtig in Deutschland haben, 15 Mrd. Euro pro Jahr.

Eine Menge Geld.

Ja, das ist eine Menge Kohle.

Wie sollen wir das finanzieren?

Wir sprechen hier über 0,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und das haben wir natürlich nicht ohne Weiteres zur Verfügung – siehe Ampel und Schuldenbremse. Die großen Steuern sind Mehrwertsteuer und Einkommensteuer, wenn man die erhöht, füllt die Masse die Kasse. Aber das ist nicht realistisch. Durchaus nahe liegt es, das Grunderbe durch eine höhere Erbschaftsteuer oder andere Vermögensteuern zu finanzieren.

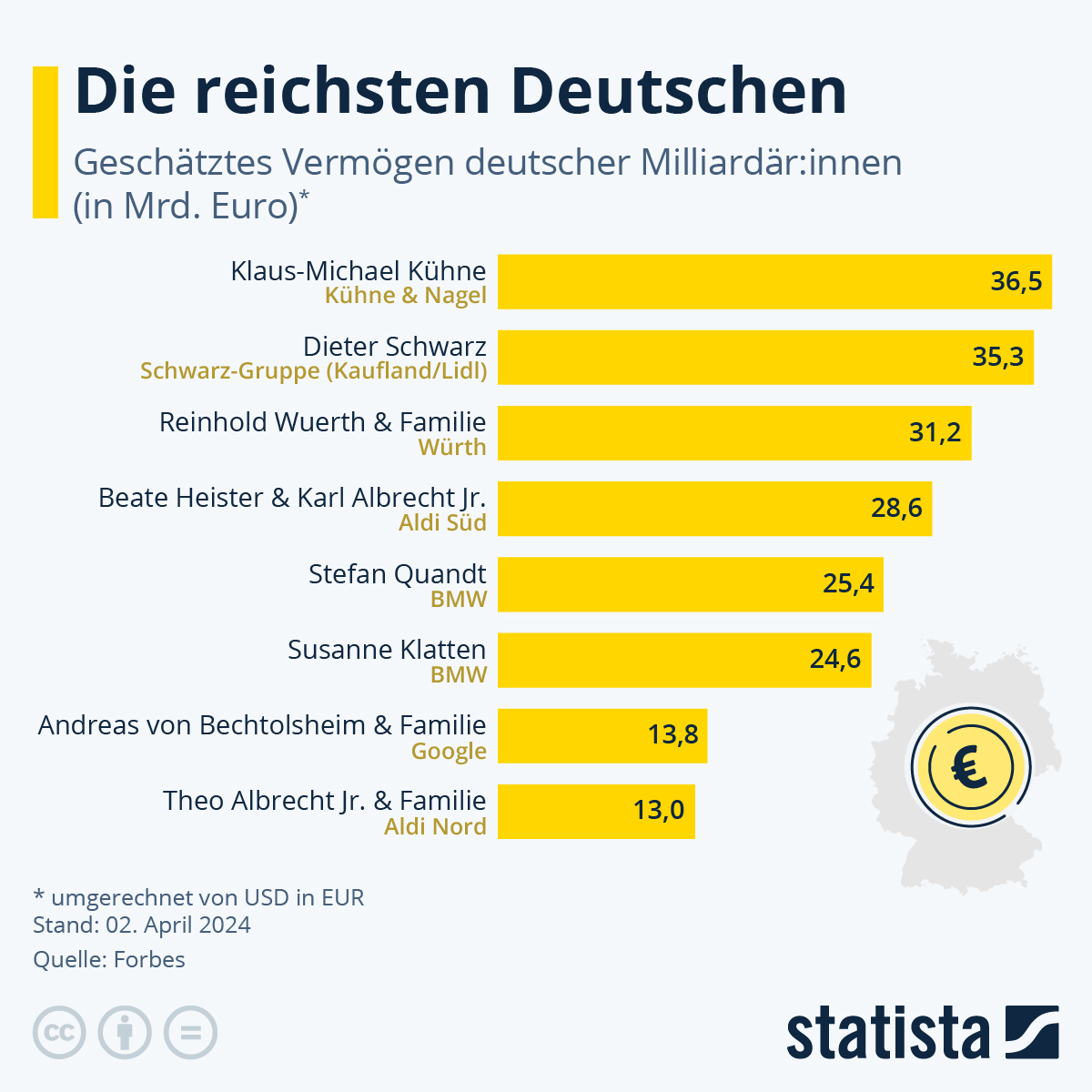

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Warum liegt das nahe?

Wegen der sehr ungleichen Vermögensverteilung in Deutschland. Das Problem setzt sich immer weiter fort, weil wenige Menschen sehr viel erben werden und sehr viele sehr wenig. Die obersten zehn Prozent besitzen zwei Drittel des Vermögens in Deutschland, das oberste ein Prozent besitzt zehn Prozent des Vermögens, das reichste 0,1 Prozent, das sind rund 60.000 Leute, besitzen 20 Prozent des Vermögens. Das setzt sich natürlich dann in der Generationenfolge fort.

Aber warum gerade ein Erbe?

Nur etwa zehn bis 20 Prozent erben irgendwann mal einen Betrag, der über 100.000 Euro liegt, mit dem man also schon was anfangen kann. Und die können in Erwartung dieses Betrages auch ihr Leben entsprechend planen. Hinzu kommt, dass die meisten auch schon älter sind, wenn sie erben, um die 50 oder 60, und dann eigentlich schon aus dem Gröbsten raus sind. Die haben dann ihre Vermögensplanung, ihren Hausbau oder die Familienphase schon hinter sich und dann bringt das eigentlich nicht mehr so viel.

Wer sollte denn dann belastet werden?

Wir empfehlen hohe Vermögen, jetzt mal grob gerechnet, ab 1 bis 2 Mio. Euro pro Person zu belasten. Das reduziert bereits den Gini-Koeffizienten spürbar, das Standardmaß zur Vermögensverteilung.

Wäre es auch eine Idee, das Ganze über eine Vermögensteuer zu finanzieren?

Denkbar wäre das. Wir als Ökonomen empfehlen aber die Erbschaftssteuer, weil die weniger verzerrend ist, weniger wirtschaftliche Nachteile hat und auch nur einmal im Leben erhoben werden muss. Wir schätzen, dass man da 7 bis 8 Mrd. Euro im Jahr mehr einnehmen könnte. Wir sind bei der Vermögensteuer eher skeptisch. Zu überlegen wäre eine solche Steuer gegebenenfalls für Superreiche, also zum Beispiel ab 20 Mio. Euro. In den USA war das im letzten Präsidentschaftswahlkampf ein Thema.

Bewegen Sie sich mit Ihrer Idee nicht auf ein ideologisch hart umkämpftes Feld?

Na ja, wir kitzeln damit schon ein bisschen die Konservativen oder die Neoliberalen. Die wollen ja immer „Wohlstand für alle“ siehe Ludwig Erhard. Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand und für breite Bevölkerungskreise ist spätestens seit den 60er-Jahren ein Thema. Nur hat es eben wenig gebracht – weil man nicht bereit war, im größeren Umfang umzuverteilen. Das war ja auch deren Problem im zurückliegenden Bundestagswahlkampf: Wenn man nicht bereit ist, hohe Einkommen und Vermögen der obersten fünf Prozent moderat zu belasten, hat man kein Geld, um die unteren 95 Prozent der Bevölkerung zu entlasten.

Sie sagen, dass jeder junge Mensch Geld bekommen sollte – rückwirkend soll das aber nicht gelten, oder?

Klar, da gibt es ein Übergangsproblem. Aber man würde das ja nicht von heute auf morgen voll hochfahren, sondern langsam einführen. Etwa indem wir bei 1000 Euro anfangen und nach 20 Jahren sind wir dann bei 20.000.

Was wäre denn ein Gegenvorschlag zu Ihrer Idee des Grunderbes?

Viele meinen, dass das Geld eher in die Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur fließen sollte, also in Kitas, Grundschulen, Schulen oder auch in die Unis. Das ist wichtig für soziale Integration und Bildungserfolg. Viele sehen hier einen höheren gesellschaftlicheren Ertrag. Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber es muss natürlich Prioritäten bei knappen Mitteln geben.

Als wie realistisch schätzen Sie es denn ein, dass ein Grunderbe kommt?

Ich sage es mal so: Wir haben einen Stein ins Wasser geworfen, um Diskussionswellen anregen. Die große Ungleichheit bei Vermögen und Erbschaften wird uns noch länger begleiten.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden