Ist die Stimmung im Betrieb mal nicht so gut, dann greift Peter Riehle auf seine Wunderwaffe zurück: deutsche Hausmannskost. „Ich geb den Jungs 300 Dollar und schicke sie los, um Rotwurst zu kaufen. Dazu backen wir Brezeln“, sagt der Chef der US-Niederlassung des Werkzeugmaschinenbauers Wittenstein im US-Bundesstaat Illinois. Bier werde beim gemeinsamen Grillen dann zwar nicht ausgeschenkt, aber: „Trotzdem haben alle ihren Spaß.“

Riehle selbst jedoch, der seit 20 Jahren in den USA lebt, ist der Spaß zuletzt vergangen. Sein Unternehmen baut im Mittleren Westen Antriebstechnik für Werkzeugmaschinen, aber auch für Flugsimulatoren von Boeing. Vorprodukte muss die Firma vom Standort aus beschaffen. „Wir werden von den Zöllen getroffen“, sagt der Manager mit Blick auf die vom US-Präsidenten im Frühjahr verhängten Importaufschläge: 25 Prozent auf Stahl, zehn Prozent auf Aluminium. Jedes Getriebe etwa braucht eine Adapterplatte, und in denen verbaut Wittenstein Aluminium-Profile. Der Preis sei in den vergangenen acht Wochen um 20 Prozent gestiegen, sagt der Manager. „Der Händler hatte den Preis angehoben, noch bevor der Zoll in Kraft war.“ Die Zölle sollten europäische Exporteure treffen – aber sie treffen am Ende auch Unternehmen, die genau das tun, was die Trump-Regierung ja will: Produkte in den USA herstellen.

Es ist eine kleine Geschichte aus der tektonischen Verschiebung, die sich im Verhältnis der USA zum Rest der Welt seit Anfang 2017 ereignet. Donald Trump will Amerika wieder groß machen und kennt dabei nicht Freund, nicht Feind. Auch nicht in Deutschland. 60 Jahre deutsch-amerikanische Gemeinsamkeit halten diesen Präsidenten so wenig auf wie die enge Verflechtung beider Volkswirtschaften. „Die EU wurde gegründet, um die USA über den Tisch zu ziehen“, wetterte er jüngst. Nicht viele Amerikaner teilen die Rage ihres Präsidenten in dieser Form, doch kaum einer stellt sich ihm in den Weg. Aus Bequemlichkeit. Aus Opportunismus. Aus Angst.

Der Abriss der bekannten Weltordnung hat begonnen, die Zukunft alter Bündnisse wie der NATO, der WTO oder der G7 ist ungewiss. Aus Wertegemeinschaft wird Gegnerschaft, und das in einem Tempo, bei dem man dem Auseinanderdriften der Kontinente förmlich zusehen kann. Der Weg scheint vorgezeichnet. Die Frage ist nur: Geht das vorüber – oder wird es so bleiben? Kann die Exportnation Deutschland die Präsidentschaft Donald Trumps einfach aussitzen – oder müssen wir uns in der Entfremdung einrichten?

Economic Enemy

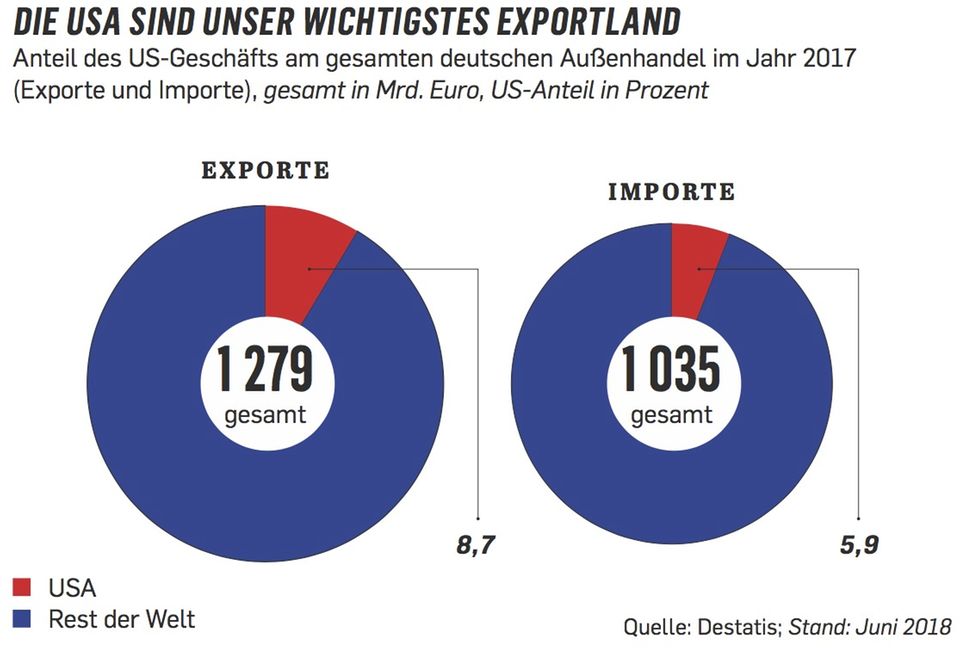

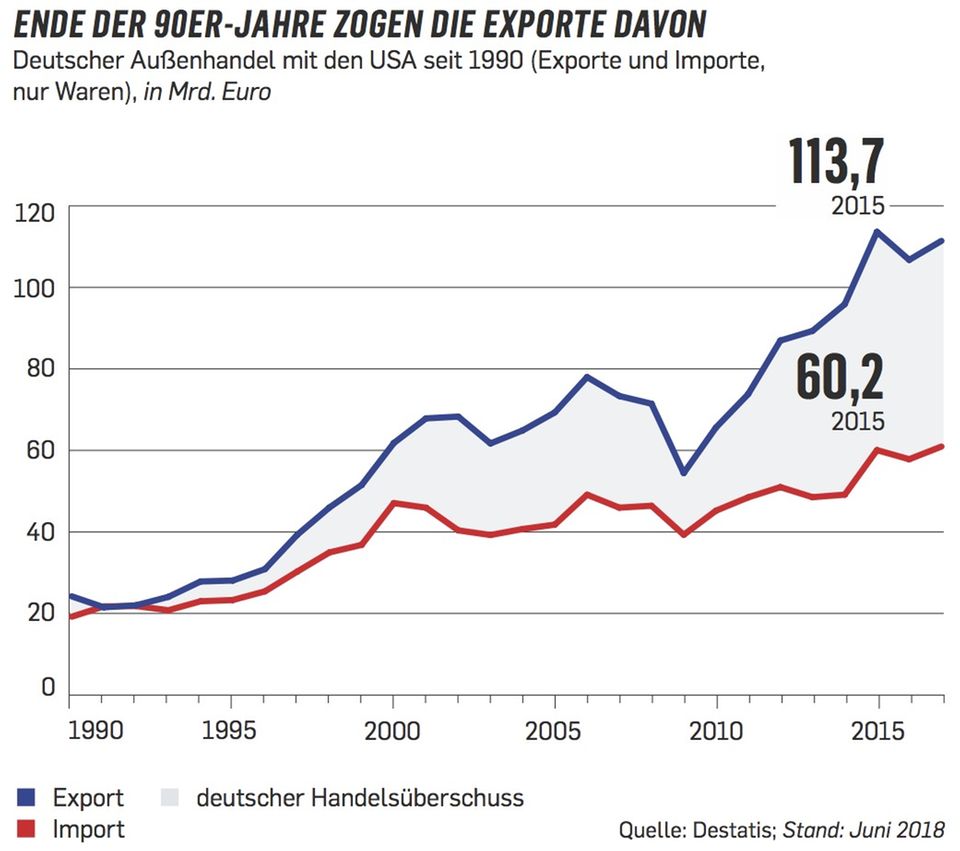

Für die deutsche Wirtschaft kommt die Entwicklung als Schock. Sie hatte sich mit der traditionellen Rollenverteilung bestens arrangiert: Die Amerikaner konsumieren, die Deutschen produzieren. Fast neun Prozent der deutschen Exporte gehen über den Großen Teich, 2017 waren die USA zum dritten Mal hintereinander wichtigster Abnehmer. Die Klagen der Partner über die Unwucht der Handelsbilanz hörten die Deutschen als Begleitmusik eines Triumphmarsches. Was konnte man auch dafür? Die Verbraucher überall verlangten eben nach deutscher Wertarbeit.

So erwartete ein Dax-Vorstand, der jüngst zum regelmäßigen Gedankenaustausch in Washington reiste, business as usual: die üblichen Klagen im Kapitol und im Weißen Haus über die stete Exportweltmeisterei der Deutschen – verbunden mit neidvoller Anerkennung für das duale Ausbildungssystem und den Mittelstand. Doch es kam anders. Die Gespräche verliefen freundlich – bloß dass irgendwann ein Ministerialbeamter den Gästen ein internes Papier gab. „Wir waren schockiert“, sagt der CEO. In dem Dossier tauchte Deutschland als economic enemy auf, als wirtschaftlicher Feind.

Die Deutschen sollten sich aber keine Sorgen machen, wurde versichert: Gegner Nummer eins seien nicht sie, sondern China. Europa sei nur der Kollateralschaden einer Haltung, die Handel als Nullsummenspiel versteht, wurde dem Konzernchef signalisiert. „Aber wir haben auch Schadenfreude rausgehört.“ Die Deutschen hätten in der Vergangenheit allzu beharrlich die Kritik an ihrer Handelspolitik und dem mangelnden NATO-Engagement ignoriert. Nun gebe es die Quittung.

Die Zerrüttung beschleunigt, dass Trump die Handelsbilanzen zur alleinigen Messlatte für den ökonomischen Erfolg einer Nation erklärt. Vor Treffen mit ausländischen Regierungschefs lässt er sich die Zahlen zeigen. Wo der Saldo nicht zugunsten der USA ausfällt, sieht er einen Kontrahenten, den es zu besiegen gilt. Aus dieser Logik heraus hat Trump deutsche Autos zum Hauptfeind erkoren: Er werde nicht ruhen, bis kein Mercedes mehr auf der Fifth Avenue in New York rolle – so soll er es dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt haben.

Wenig stört da die Tatsache, dass die Handelsbilanz ökonomisch eben nur die halbe Wahrheit zeigt. Zwar ist das Defizit der USA im Güterhandel mit der EU im ersten Quartal 2018 erneut gestiegen, beim Export von Dienstleistungen aber liegt Amerika vorn. In der gesamten Leistungsbilanz, die zusätzlich die für eine Volkswirtschaft so wichtigen Einnahmen aus Investitionen mit umfasst, haben die USA einen Überschuss erzielt. „Die wirtschaftlichen Beziehungen der EU mit den USA sind relativ ausgeglichen. Das ist schon seit etwa zehn Jahren so, mit einem leichten Vorteil für Amerika“, erklärt Ifo-Experte Gabriel Felbermayr.

Alles egal: Trumps Drohung, importierte Autos aus Gründen der nationalen Sicherheit mit einem Strafzoll von bis zu 25 Prozent zu belegen, ist ernst gemeint. „Ich glaube, das wird kommen“, sagt ein erfahrener deutscher Diplomat, der lange darauf vertraute, dass das Amt den Präsidenten mehr forme als dieser das Amt. Er irrte. „Wir sind ins Kreuzfeuer geraten.“

Es scheint fast, als leide Amerika unter einer Art Schizophrenie. Viele Amerikaner schwärmen für Deutschland und deutsche Qualitätsprodukte – aber sie sehen tatenlos zu, wie ihr Präsident das gemeinsam Erreichte kurz und klein schlägt.

„Zum Teil ist die Begeisterungsfähigkeit sogar höher als in Deutschland“, sagt Klaus Zellmer, CEO von Porsche North America, „Wenn Sie in einer Bar sagen: ‚I work for Porsche‘, haben Sie gleich ein Gespräch an der Backe.“ Nun aber muss Zellmer in seiner Zentrale in Atlanta Krisenszenarien durchrechnen, in denen es ernst wird mit den Ein- fuhrzöllen für deutsche Autos. Ihm werde oft gesagt, dass Porsche-Kunden eine Preiserhöhung doch wegstecken könnten. Aber: „Als schwäbisches Unternehmen sind wir auch nicht auf der Brotsuppe dahergeschwommen. Wenn unsere Kunden das wegstecken könnten, hätten wir die Preise natürlich längst erhöht.“

Es ist ein Donnerstag Ende Juni, Deutsch-Amerikanischer Wirtschaftstag in Stuttgart. Der Porsche-Manager ist per Direktflug aus Atlanta eingetroffen. Doch während sich die Geschäftsleute von beiden Seiten des Atlantiks sonst beim alljährlichen Treffen auf die Schultern klopfen, ist die Stimmung beim Panel „Deutsche Unternehmen und die US-Regierung“ diesmal düster. „Vor einem Jahr waren die Unternehmen noch in abwartender Haltung“, sagt Gabriele Welcker-Clemens vom Maschinenbauverband VDMA. „Den Drohungen aus dem Weißen Haus waren ja lange keine Taten gefolgt. Aber jetzt kommen die Maßnahmen im Stundentakt.“

Zwar vermeldete der DIHK noch im Frühjahr, dass die Stimmung unter deutschen Unternehmen in den USA durchaus positiv sei: Auch aufgrund von Trumps Steuersenkungen planten rund die Hälfte von ihnen steigende Investitionen – doch das war, bevor die Zolldrohungen konkret wurden.

Nun stellen die ersten der rund 3000 deutschen Unternehmen in den USA Pläne zurück. Der Schraubengigant Würth etwa kündigte Anfang Juni an, nicht mehr in den USA zu investieren, solange Trump im Amt sei. Auch Ritter Sport plant vorläufig keine Expansion auf dem US-Markt, auf dem eigentlich viel Potenzial für die quadratischen Schokotafeln wäre. „Im aktuellen Klima sind wir vorsichtiger mit solchen Entscheidungen“, sagt Rodney Hunter, verantwortlich für Nord- und Südamerika und den Nahen Osten.

Zumal über Bande gespielt wird. Im Iran habe man in den vergangenen Jahren ein ganz ordentliches Geschäft aufgebaut, berichtet Hunter. Aber nachdem die USA den Nukleardeal mit Teheran gekündigt haben und Unternehmen, die dort Geschäfte machen, mit Sanktione drohen, habe Ritter Sport die direkten Beziehungen wieder abgebrochen. Dass das Ende des Atomdeals nicht nur die iranische, sondern auch die europäische Wirtschaft bremst, ist kommod für Trump. Hunter allerdings bedauere, dass „es später teuer wird, das Geschäft neu aufzubauen“.

Beim Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag klagen Besucher auch über andere Ärgernisse, die bislang unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung geblieben sind: Seit Trumps Dekret „Buy American, Hire American“ haben sich die Bearbeitungszeiten für Geschäftsvisa verlängert. Einige Teilnehmer berichten, dass 2018 erstmals Visa für Mitarbeiter abgelehnt wurden. Laut der Anwaltsvereinigung American Immigration Lawyers Association würden derzeit 15 Prozent aller H-Visa negativ beschieden, sagt Teri Simmons, Anwältin der US-Kanzlei Arnall Golden Gregory. „Das hat es nie gegeben“, empört sie sich. Dabei geht es besonders um das H1-B Visum, die befristete Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für hoch qualifizierte Fachkräfte.

„Die Rechtslage hat sich nicht geändert. Wir schauen nur genauer hin“, hält Brendan C. James dagegen. Er leitet die Abteilung des US-Konsulats in Frankfurt am Main, der die Vergabe von Geschäfts- und Investorenvisa obliegt. Das Ergebnis sei auch gleich, behauptet er: „Wir stellen die gleiche Zahl von Visa aus wie früher.“

Das Deutschland Amerikas

Von Frankfurt nach Frankfort, Hauptstadt des Bundesstaates Kentucky. Im Nebengebäude des mit griechischen Säulen geschmückten Alten Kapitols sitzt Terry Gill, Wirtschaftsminister des Staates, und schwankt zwischen Sorge und demonstrativer Gelassenheit. „Es gibt nur einen Bundesstaat, für den mehr beim internationalen Handel auf dem Spiel steht als für uns: 35 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts beruhen darauf“, sagt er.

Gill trägt Designerbrille, Designeranzug, Designerfrisur; die meiste Zeit verbringt er auf Investorenwerbung im Ausland. Deutschland ist für Kentucky mehr als nur zweitwichtigster Handelspartner – es ist das große Idol. „Wir wollen, dass Kentucky das Exzellenzzentrum der Industrie in den USA wird. So wie Deutschland das in Europa ist“, sagt Gills Executive Officer Vivek Sarin.

Das smarte Duo ist angetreten, aus dem Bundesstaat ein Musterländle nach deutschem Vorbild zu schmieden. Sie sind, finden sie, schon weit gekommen. Das beschauliche Kentucky, wo die Pferde hinter weißen Zäunen weiden und Leuchttafeln vor den Kirchen die Rettung durch Jesus versprechen, ist unter den US-Staaten pro Kopf gerechnet Nummer eins in der Autofertigung, Nummer zwei bei Luft- und Raumfahrt und Nummer drei bei der Luftfracht. Und: „Wir wollen mehr“, sagt Gill. Gerade erst haben sie einen deutschen Autozulieferer von einer Erweiterungsinvestition überzeugt.

Haben sie keine Angst, dass der Präsident in Washington ihre Ambitionen zunichtemacht? Gill, Minister auf einem republikanischem Ticket, holt zu einer gewundenen Antwort aus, die damit beginnt, dass „Zölle nicht notwendigerweise eine gute Situation für irgendjemanden“ seien, und damit endet, dass „die USA in der Realität immer noch der beste Investitionsstandort der Welt sind“. Dann blättert er einen Stapel Visitenkarten vom letzten Investmentgipfel auf den Tisch, als wolle er sich selbst Mut machen. Den braucht er auch. Eine halbe Autostunde entfernt betreibt Toyota sein größtes Montagewerk weltweit. Gemessen an den verbauten Teilen fertigen die Japaner dort eines der amerikanischsten Autos überhaupt: den Toyota Camry. Die von Trump angedrohten Importzölle würden den in den USA enorm populären Schlitten trotzdem um 1800 Dollar verteuern, warnt der Konzern.

Allmählich dämmert auch der US-Industrie, dass Trumps Kurs eine Massenkarambolage verursachen dürfte, bei der niemand heil davonkommt. Das Ergebnis der Zölle wären „weniger, nicht mehr Jobs in den USA“, warnt etwa General Motors – einer der Konzerne, die Trump doch schützen will. Das Peterson Institute for International Economics schätzt, dass 25 Prozent Einfuhrzoll auf Autos und deren Teile einen Produktionsrückgang von 1,5 Prozent und den Verlust von 195.000 US-Jobs auslösen würde. Und so hat nun auch die U.S. Chamber of Commerce, größter Wirtschaftsverband und traditioneller Verbündeter der Republikaner, Widerstand angekündigt.

Vergeltung mit Bourbon

In Kentucky übt man sich noch in Optimismus – vielleicht kommt es ja doch nicht so weit. Die Stahl- und Aluminiumzölle sind in Kraft, und es sei auch klar, welche weiteren folgen könnten, sagt Sarin, „aber das ist keine statische Situation“. Es gehe um die langfristigen Handelsbeziehungen der USA, und bisher, sagt er, seien doch erst „30 oder 40 Prozent“ der Verhandlungen geführt.

Sind die Zölle also vielleicht bloß ein großer Bluff des Dealmakers in Washington, die sich schnell wieder abräumen lassen? Gills Chef, der republikanische Gouverneur Matt Bevin, scheint das nicht zu glauben. Er hat 15 Mio. Dollar Steuergeld für eine neue Aluminiumhütte am Ufer des Ohio River bereitgestellt, die 2020 eröffnen soll. „Es gibt Gewinner und Verlierer“, sagt Gill nüchtern.

Andere hoffen umso mehr auf eine rasche Wiederabschaffung. Amir Peay etwa benötigt keinen Stahl, die Rohstoffe seines Edelprodukts sind Wasser, Mais, Gerste, Roggen und viel Zeit. Der 41-Jährige stellt Bourbon her, Marke James E. Pepper 1776. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis es der US-Whiskey-Branche gelang, Konsumenten in Europa und Asien von ihrem Produkt zu überzeugen. Nun boomt der Export, allein 30 Prozent Plus im vergangenen Jahr. Dann aber hat die EU als Vergeltung für die Trump-Zölle zum 29. Juni selbst einen 25-prozentigen Importzoll verhängt, unter anderem auf Whiskey. „Ich bin ein vorsichtiger Geschäftsmann. Aber wie hätte ich mir je vorstellen sollen, dass die Handelsbeziehung zu unseren engsten Verbündeten ein Problem wird?“

Im US-Handelsministerium stapeln sich derweil bereits 20.000 Anträge auf Ausnahmegenehmigungen von verzweifelten Geschäftsleute, die ihre Existenz durch die Stahl- und Aluminiumzölle bedroht sehen. Bloß hat die Regierung bis Mitte Juni nur 42 davon erteilt und 56 abgeschmettert. Es entscheide oft das Zufallsprinzip, berichteten Insider. „Da werden unfassbar uninformierte Entscheidungen über viele Milliarden Dollar getroffen.“

Ein rasches Ende des Handelskriegs ist nicht in Sicht. Zwar beobachtet selbst Trumps eigene Partei dessen Feldzug gegen Europa, China, Kanada und Mexiko mit einer Mischung aus Unglauben und Entsetzen. Doch bleibt der Protest meist leise. Verzweifelt bemüht sich etwa Bob Corker, Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses im Senat, darum, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das Trumps Alleingänge in der Handelspolitik unterbinden würde. Bislang vergeblich. Die Mehrheit der Senatoren teile seine Sorge, erklärte der Senator aus Tennessee frustriert. Doch dann bekomme er zu hören: „Oh nein, nein, nein – wir könnten den Bären reizen.“

„Jeder, der die ,Make America Great Again‘-Agenda von Donald Trump nicht unterstützt, macht einen Fehler“, droht die Vorsitzende der Republikaner, Ronna McDaniel, ihren Parteifreunden. Wie tödlich der Fehler sein kann, erlebte etwa der prominente republikanische Abgeordnete Mark Sanford. Er hatte Trump mehrmals öffentlich kritisiert, Trump empfahl daraufhin der republikanischen Basis via Twitter, für die Kongresswahl im Herbst Sanfords Gegenkandidatin aufzustellen. Die unerfahrene Rechtsaußen-Politikerin bekam aus dem Stand die Mehrheit. Die Debatte habe sich auf eine einzige Frage verengt, sagte Sanford nach der Niederlage bitter: „Bist du für oder gegen den Präsidenten?“

Es begehrt nur auf, wer nichts mehr zu verlieren hat. Corker, der nicht zur Wiederwahl antritt. Oder der inzwischen verstorbene Senator John McCain, der den Bündnispartnern versicherte, dass „die Amerikaner zu euch stehen, selbst wenn es der Präsident nicht tut“. 87 Prozent der Parteibasis aber stehen nach Umfragen fest zum Präsidenten. „Die Republikaner sind die Partei von Donald Trump“, sagt der Meinungsforscher John Zogby.

Als Trump vor Anhängern in South Carolina jüngst wieder über deutsche Autos herzog, applaudierte der Gouverneur so begeistert wie das Publikum. Dabei ist South Carolina der Staat, in dem der größte Autoexporteur der USA seinen Sitz hat: BMW. Trumps Stahlzölle verteuern dort die Produktion. Viel gravierender noch ist, dass auch der Handelsstreit der USA mit China sofort zu den deutschen Autobauern in Amerika durchschlägt. „So ist es eben mit diesen Handelsverflechtungen“, sagt VDMA-Expertin Welcker-Clemens. „Wenn man an einem Ende zieht, löst sich etwas auf der anderen Seite.“

Ende des Weltpolizisten?

Doch im West Wing verhallen solche Warnungen ungehört. „Wir haben unsere Verbündeten in der Regierung verloren“, klagt ein deutscher Diplomat. Mäßigende Stimmen wie der Ex-Außenminister Rex Tillerson musste die Regierung verlassen. An Trumps Kabinettstisch darf nur sitzen, wer sich wie Wirtschaftsminister Wilbur Ross widerstandslos der Trump-Doktrin unterwirft.

Porsches US-Chef Zellmer hat für die Europäer in dieser Lage nur einen Rat. So groß „dieser Irrsinn“ in Washington sei – ein Schlagabtausch mit Trump sei der falsche Weg. Die Regierung habe sich an der Vorstellung festgebissen, die USA seien im Welthandel benachteiligt, und das werde sich vor der Kongresswahl im November sicher nicht ändern. Zellmer setzt daher auf stille Diplomatie. Er hat jüngst seine 189 Vertriebspartner in den USA zusammengetrommelt, um sie zu ermutigen, ihre Kanäle in die Politik zu nutzen.

Es bleibt die Frage, ob der Zollstreit und Trump ein vorüberziehendes Gewitter sind – oder ob die Regeln des internationalen Handels sich dauerhaft ändern. Die Chance, dass die Demokraten im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern, halten Meinungsforscher nicht für ausgemacht. Die Republikaner profitierten davon, dass die US- Wirtschaft boomt. „Trumps Zustimmungswerte haben sich bei 44 oder 45 Prozent stabilisiert“, sagt Meinungsforscher Zogby. Die verbesserte Finanzlage vieler Amerikaner, die ihn eigentlich nicht schätzen, könnte ihm sogar genug Rückhalt für die Wiederwahl 2020 verschaffen.

Doch sogar wenn Trump selbst nur eine Episode bliebe – die Abwendung der USA von Europa halten viele Beobachter für unumkehrbar. Denn die Angst vieler Amerikaner vor der Globalisierung, der Überdruss der USA an der Rolle als Weltpolizist und die Unzufriedenheit mit den ökonomischen Ordnungshütern wie dem Internationalen Währungsfonds, der WTO oder auch den G7 – all das gab es schon vor Trumps Einzug ins Weiße Haus.

Amerika sei dabei, „die Weltordnung fallen zu lassen, die seine größte Errungenschaft war“, warnt Kori Schake, Vize-Generaldirektorin des International Institute for Strategic Studies. Doch sie bleibt optimistisch. Womöglich mache ausgerechnet Trumps Zerstörungskurs den Amerikanern klar, wie wertvoll das Erreichte sei. „Er könnte am Ende zum illiberalen Bewahrer der liberalen internationalen Ordnung werden.“