Gerade erst ist der Wirtschaftsgipfel zwischen der EU und China zu Ende gegangen - und zwar nicht gerade erfreulich. Beide Seiten konnten sich nicht auf ein Investitionsabkommen einigen, obwohl die Gespräche darüber bereits vor sechs Jahren begonnen haben. „Sich in der Mitte zu treffen, bringt nichts“, sagte Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking am Montag. „Schließlich ist die EU bereits viel weiter geöffnet als China.“

Seit Jahren drängt die EU (mit den USA) die chinesische Seite, ihre Märkte weiter zu öffnen, um mehr Symmetrie in den Wirtschaftsbeziehungen herzustellen. Ein Abkommen soll den Zugang europäischer Firmen zum chinesischen Markt verbessern und einen Investitionsschutz garantieren. Ebendiesen nämlich erhalten chinesische Unternehmen, wenn sie in EU-Staaten investieren.

Eine nicht ganz unberechtigte Grundangst europäischer Wirtschaftspolitik ist deswegen die Angst vor chinesischen Übernahmen. Wann immer es zu einer solchen kommt – wie zum Beispiel vor vier Jahren, als der Augsburger Robotik-Herstellers Kuka vom chinesischen Konzern Midea übernommen wurde – ist vom Ausverkauf des deutschen Mittelstands und gar von einer Übernahme des Wirtschaftsstandorts Deutschland die Rede. Auch im Zuge der Corona-Pandemie war es wieder so weit: Als im März die Aktienkurse weltweit einbrachen, fürchteten viele eine große Übernahmewelle aus Fernost.

Oft erweisen sich solche Befürchtungen als übertrieben. Tatsächlich deutet eine kürzlich erschienene Studie der Rhodium-Group nun sogar auf den gegenteiligen Trend hin. Nicht chinesische Firmen kaufen sich in Europa ein, sondern westliche Unternehmen verstärken ihr Engagement in China.

Für riskante Übernahmen fehlt das Geld

Das liegt vor allem daran, dass der chinesische Absatzmarkt für viele Unternehmen mittlerweile zum wichtigsten der Welt geworden ist. Zwar wird nach wie vor viel produziert in China, doch der Export ist für Peking nur noch eine kleine Wachstumssäule – gerade einmal 18 Prozent trägt er noch zur Wirtschaftsleistung des Landes bei, vor zehn Jahren waren es noch 26 Prozent.

Viel wichtiger ist längst der Binnenkonsum geworden. Dass in den vergangenen Jahren hunderte Millionen Chinesen den Aufstieg in eine kaufkräftige Mittelschicht geschafft haben, gehört zu den Meilensteinen der Entwicklung des Landes, das sich in vielen anderen Bereichen wieder zurück zum Totalitarismus entwickelt.

2009 war dies noch anders: Während die Welt unter den Folgen der Finanzkrise litt, legte Peking ein gewaltiges Infrastrukturpaket in Höhe von rund 500 Mrd. Dollar auf. Der Konjunkturaufschwung wirkte sich positiv auf die gesamte Weltwirtschaft aus. Viele chinesische Unternehmen drängten damals auf westliche Märkte. Erst ab 2016 flaute dieser Trend ab.

Heute aber ist die Situation eine andere : Der Verschuldungsgrad der chinesischen Unternehmen ist hoch, die Produktivität sinkt. Für riskante Übernahmen fehlt das Geld.

Kam es zwischen 2016 und 2018 noch zu 90 „Mergers and Aquisitions“ pro Monat waren es im vergangenen Halbjahr nur noch 30. Nicht nur die Zahl der Übernahmen schrumpft, sondern auch das Volumen: Das fiel im selben Zeitraum von 12 Mrd. Dollar im Monat auf 1,3 Milliarden.

VW investiert in sein Joint Venture

Im selben Zeitraum stiegen die ausländischen Direktinvestitionen in China von 25 Mrd. Dollar im Jahr 2018 auf 35 Milliarden im vergangenen Jahr - und damit auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Und noch etwas hat sich geändert: Waren es früher vor allem sogenannte „Greenfield-Investitionen“, also der Bau ganzer Fabriken (meist rund um die wirtschaftlichen Ballungszentren an der Ostküste Peking, Schanghai und Guangzhou) fließt jetzt mehr Geld in Übernahmen.

Pepsi übernahm im ersten Quartal dieses Jahres den chinesischen Snackhersteller „Be and Cherry“ für 700 Mio. Dollar. Volkswagen erhöhte seine Anteile am Joint Venture mit der Anhui Jianghuai Automotive Group für 1,1 Mrd. US-Dollar. Das gleiche tat die amerikanische Investment-Bank JP Morgan mit ihrem Joint-Venture-Partner.

„Peking geht es darum, im Bereich von Zukunftstechnologien die Wertschöpfungsketten in China zu stärken. Die chinesische Regierung rollt Europäern noch immer den roten Teppich aus, wenn es um Hightech-Unternehmen geht, die hier investieren wollen“, sagt Max Zenglein, Wirtschaftsexperte beim Mercator-Institut für China-Studien (MERICS) in Berlin. „Auch weil man weiß: Ausländische Unternehmen und die Konkurrenz mit ihnen führt dazu, dass chinesische Unternehmen besser werden.“ Will die chinesische Regierung ein Unternehmen im Land haben, sieht sie auch einmal über bestimmte Regelungen hinweg: So geschehen bei einer Milliardeninvestition von BASF in Guangdong. Als das Unternehmen sich gegen den Joint-Venture-Zwang wehrte, wurde dieser kurzerhand aufgehoben.

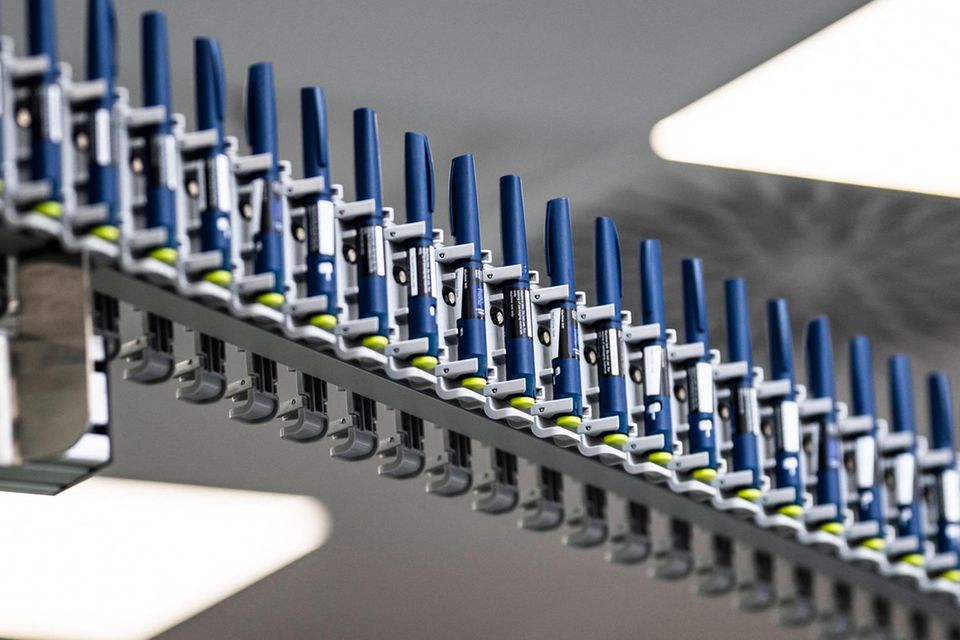

Ein Grund für diesen Trend ist auch, dass chinesische Unternehmen schlicht interessantere Übernahme-Kandidaten geworden sind. Während vor zehn Jahren chinesische Firmen in fast allen Belangen ihren westlichen Konkurrenten hinterherhinkten, gibt es mittlerweile Sektoren, in denen sie führend sind. So kaufte sich Volkswagen kürzlich mit 26 Prozent beim Batteriehersteller Guoxuan High-Tech ein - 1,2 Milliarden legten die Wolfsburger dafür hin.

Europa muss sich der eigenen Stärke bewusst werden, China braucht die EU mehr denn je

Max Zenglein

Das alles darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass es durch die Corona-Pandemie zu einer massiven Verlangsamung bei Übernahmen kommt. Insgesamt dürften die ausländischen Direktinvestitionen in China dieses Jahr um rund 40 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Mindestens ebenso schwer wiegt der Konflikt zwischen den USA und China – die amerikanische Regierung arbeitet aktiv auf eine Entflechtung der beiden Volkswirtschaften hin. Lieferketten westlicher Unternehmen sollen diversifiziert werden - sprich auf asiatische Nachbarländer ausweichen.

Und doch zeigt der Trend: Ein Investitionsabkommen ist notwendiger denn je. Beim nun nicht zustande gekommenen Investitionsabkommen geht es seit Jahren um die selben Themen, auch wenn diese in neue diplomatische Worthülsen verpackt werden“, so Zenglein. „Marktzugangsbeschränkungen, Technologie-Transfer und die Rolle der Staatsunternehmen - dort regt sich wenig. China hat hier in den vergangenen Jahren viele Versprechungen gemacht, aber nicht eingehalten. Europa muss sich der eigenen Stärke bewusst werden, China braucht die EU mehr denn je.“

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden