So kann es enden. Ein schmaler Fußweg schlängelt sich zu einem künstlich aufgeschütteten Hügel, auf dem eisiger Wind Narzissen zerzaust. Die Landschaftsarchitekten haben hier ein Bächlein fließen lassen, am Rand des Wegs steht eine kleine Tafel, die an den Autopionier Herbert Austin erinnert. Ein alter Labrador schleppt sich den Weg hinauf, und ein paar Meter weiter vertritt sich dessen Besitzer die Beine, die Augen zusammengekniffen, die Hände in den Taschen seiner Windjacke. Bis ganz zum Schluss arbeitete Phil Taylor hier im Werk.

Fast zwei Jahrzehnte waren es: angefangen am Band, dann aufgestiegen. Taylor nimmt die Rechte aus der Tasche und deutet in alle Himmelsrichtungen. „Presswerk …“, sagt er. „Karosseriebau … Lackiererei … Sattlerei … Endmontage.“ Von da hinten kamen die Züge, die im Takt der Produktion die Neuwagen abtransportierten. Und dort, jenseits von Tor Q, das nicht mehr steht, war der Park, in dem die legendären Streikversammlungen stattfanden.

Noch Spuren von alldem zu finden fällt selbst Phil Taylor schwer. Rundum stehen jetzt riesige Hallen: Einkaufszentren, Systemgastronomie, ein Altersheim, am Rand entstehen Wohnungen. „Traurig, dass alles weg ist“, sagt Taylor, den Labrador tätschelnd.

Longbridge vor den Toren von Birmingham war einmal die größte Autofabrik Europas. Hier begann mit dem Austin Seven die Automobilisierung der alten Welt, hier stand die Wiege des Mini, es war so etwas wie das Detroit, das Wolfsburg von England. Hundert Jahre bestand das Werk, bis es 2005 schließen musste und die Überreste des britischen Massenautomobilbaus an die Chinesen verschleudert wurden. Taylor durfte noch ein halbes Jahr bleiben, für Abbauarbeiten.

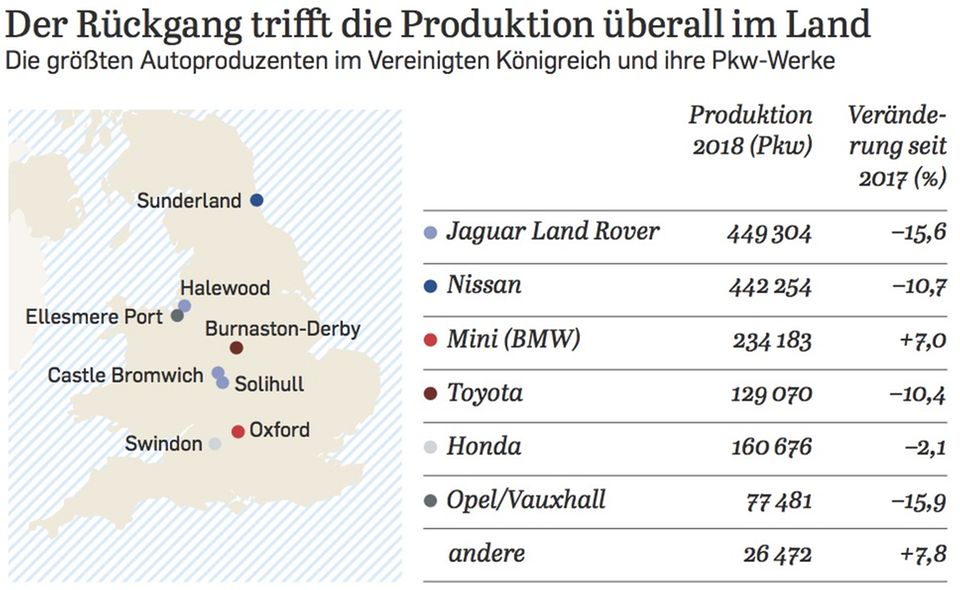

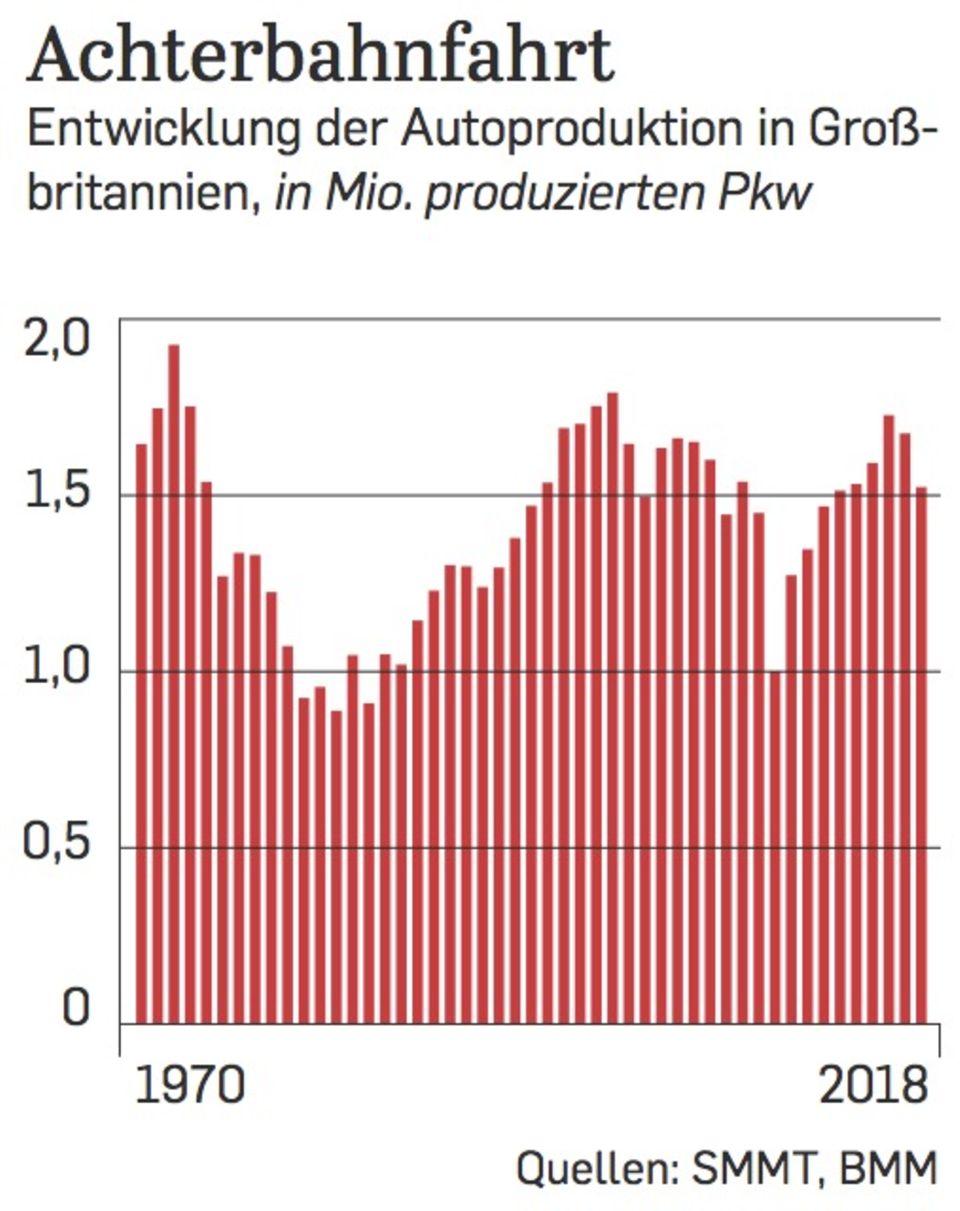

Dabei gehörten englische Autos einst zu den besten und begehrtesten der Welt. Die Industrie auf der Insel war tonangebend, bevor sie in den 70ern und 80ern ihren nahezu vollständigen Untergang erlebte, an deren Ende MG Rover in Longbridge schloss. Erst nach der Finanzkrise vor zehn Jahren vollzog sich ein überraschender Wiederaufstieg – nicht nur, weil Jaguar Land Rover (JLR) gerettet wurde. BMW machte den New Mini zum Erfolg, bei Rolls-Royce und Bentley belebten BMW und VW den Bau von Superluxusautos wieder. Nissan, Toyota und Honda entdeckten England seit den Achtzigern als Einfallstor in den EU-Markt. England baute wieder so viele Autos wie Frankreich, zeitweise überholten die Exporte die Importe. Und alles sah danach aus, als sei da noch mehr drin.

Ein paar Meilen von Longbridge etwa, in Solihull, kann man in eine Fabrikhalle treten, in der der Fluss der Autos am Band niemals zu stoppen scheint. In drei Schichten produzieren hier über 400 Roboter und Hunderte Arbeiter SUVs von Jaguar und Land Rover. Die Monteure am Band tragen Poloshirts in Racing-Green, die auch auf einem Golfplatz nicht deplatziert aussähen. Über 1 Mrd. Pfund hat JLR in den letzten zehn Jahren in das Werk gesteckt, dank des indischen Stahlmagnaten Ratan Tata, der JLR 2008 vor der Pleite rettete. Tausende wurden neu eingestellt, darunter auch einige wenige von denen, die in Longbridge ihre Arbeit verloren hatten. Taylor gehörte nicht dazu.

Doch obgleich es hier allem Augenschein nach wieder brummt, stellt sich heute selbst in Solihull die Überlebensfrage für Englands Autobau. In einem Raum, in dem sonst Kunden umsorgt werden, die hier ihren Luxus-SUV abholen, sitzt Hanno Kirner an einem Tisch, Strategievorstand beim letzten verbliebenen britischen Autokonzern von Belang. Sie schreiben zum ersten Mal seit dem Boom der letzten Jahre Verluste, letztes Jahr wurden in Solihull 1000 Stellen gestrichen, 4500 sollen konzernweit wegfallen, ganze Werke sind Gegenstand von Spekulationen. Kirner zitiert seinen CEO Ralf Speth, der es einen „perfect storm“ nennt, was sich da zusammengebraut hat: Brexit, China, Diesel, Tesla. Er gibt sich zuversichtlich, natürlich, aber er blickt auch sehr ernst zurück, wenn man ihn fragt: Kann es das gewesen sein? Dieses Mal endgültig?

Einfach Dank Brexit

„Unsere Industrieproduktion verdankt ihr Wachstum bis 2016 großteils dem Autobau“, sagt Mike Hawes, Chef des Branchenverbands SMMT. Das Problem versteckt sich in den Worten „bis 2016“ – dem Jahr des Brexit-Referendums. Hawes sitzt in einem Besprechungsraum in London. Er kann immer wieder nur verzweifelte Blicke aus dem Fenster werfen, nach schräg gegenüber, wo die Houses of Parliament stehen – da drüben debattieren sie seit Monaten ergebnislos über den EU-Ausstieg.

Seit der Abstimmung sind die Investitionen in der Autoindustrie um 80 Prozent gesunken, fast alle Werke fahren die Produktion herunter. Honda hat im Februar angekündigt, sein Werk in Swindon zu schließen, Nissan streicht einen Teil der geplanten Produktion, Zulieferer wie ZF, Schaeffler, Michelin machen zu. Wenn es hart wird, werden ziemlich sicher weitere Fabriken folgen. Es ist nicht nur der Brexit, aber der Brexit macht es einfacher, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und dann? Kann man das ganze Land wie in Longbridge mit Einkaufszentren vollstellen?

Im Kernland des britischen Autobaus rund um Birmingham liegt auch Gaydon. Aston Martin hat in dem Dorf seine Zentrale, JLR unterhält hier ein Entwicklungszentrum, und hinter einer silbrig-futuristischen Fassade liegt das größte Automuseum des Landes. „Wahrscheinlich ist England das Land, das neben Deutschland den höchsten Anteil an Autoverrückten hat“, sagt Chefkurator Stephen Laing.

Für Premiumautobauer wie BMW ist das Vereinigte Königreich nach der Heimat und China oft der wichtigste Markt. Autosendungen wie „Top Gear“ gehören im Fernsehen zu den Quotensiegern, Designer und Ingenieure aus den hiesigen Unis genießen in der Branche einen exzellenten Ruf. Laing kann erklären, warum englische Autos zur Referenz geworden sind. „Wir sind ein Erfinderland“, sagt er. „Und wir messen uns gerne.“

Deshalb zog der Motorsport früh die Sprösslinge von Adligen und Industriellen in die Fahrersitze – und das proletarische Publikum auf die Ränge. Potente Motoren und pfeilschnelle Autos wurden Englands Markenzeichen, bis heute zieht sich ein Netz kleiner Motorsport-Spezialfirmen durchs Land.

Laing, der Kurator, bleibt im Museum vor einem schmalen Vorkriegsauto stehen, dem berühmten Austin Seven. Davor steht in hellrot ein Zwilling des Autos, auf dem das Logo von BMW prangt. Sie zeigen es hier nicht ohne Stolz: Der erste BMW war der Nachbau eines englischen Autos. Genau wie übrigens der erste Nissan. Nicht weit davon steht einer der frühesten Minis, der 1959 als erstes Serienauto den Motor platzsparend quer vorne trug, ein Konstruktionsprinzip, das bis heute im Massenautomobilbau dominiert.

Fast versteckt stehen im Museum spätere Modelle wie der Austin Allegro, der mit seinem fast quadratischen Lenkrad und der verquollenen Front einen Tiefpunkt des Autobaus markierte. England hatte da schon den Anschluss verloren, die Welt wollte keine Autos mehr von dort.

Ende der 60er-Jahre waren alle maßgeblichen Automarken des Landes bei British Leyland gelandet, einem unbeherrschbaren Konglomerat, das nur durch Verstaatlichung am Leben gehalten werden konnte. Es gab 240 unterschiedliche Tarifverträge – mal mit 40 Minuten verbriefter Teepause, mal mit 51 – und fast ebenso viele Gewerkschaften. Über Jahre streikte an jedem Arbeitstag irgendeine von ihnen und legte oft das ganze Werk lahm.

Dabei hätten die Briten echte Trümpfe in der Hand gehabt. Der erste Range Rover war 1970 der Vorläufer all jener Autos, die heute als Premium-SUVs die Straßen der Welt erobern. Rover und Jaguar bauten sportliche Limousinen, als aus Ingolstadt noch Zweitakter kamen und BMW um seine Zukunft kämpfte. Bei Luxusautos alter Klasse machte den Engländern ohnehin niemand etwas vor. SUV, Sport, Luxus: Alles, was in den letzten 20 Autojahren Margen und Absätze explodieren ließ, kam zuerst aus England. Das große Geschäft damit aber machen die Deutschen. „Wir wollten lieber verfeinern als in die Masse gehen“, sagt Laing. Verpasste Chancen. Wenn Besucher heute ins Museum kommen, sagt der Kurator, „spielen immer Nostalgie und Trauer mit“.

Kein Weg zurück

Andy Palmer ist CEO bei Aston Martin hier in Gaydon und war davor lange zweiter Mann bei Nissan – er kennt die Masse und die Nische. „Die fundamentalen Entscheidungen in diesem Land sind vor 40 Jahren gefallen“, sagt er.

Damals habe man nicht versucht, den sich öffnenden Weltmarkt zu erobern, sondern weiter an kompromisslosen Autos für eine schmale Käuferschicht gefeilt. Das lasse sich nicht mehr zurückdrehen. Und es sei doch auch besser, sagt er, heute mit einem Marktanteil von 0,06 Prozent Traummargen einzufahren, als diese für mehr Volumen zu riskieren. Kompromisse bei den Autos sind ihm ohnehin zuwider: „Wir werden niemals die Schönheit zugunsten der Funktionalität verraten.“ Lieber klein und fein als weltbeherrschend – das ist Palmers Botschaft.

Weiter nach Oxford. Dort steht an einem späten Märztag das Mini-Werk still, und fast den ganzen April über wird das so bleiben. Nur ein paar Spezialisten für die Maschinenwartung fahren rein und raus, ansonsten hat BMW die Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt . Dabei ist es die einzige der großen Autofabriken, die im letzten Jahr ihre Produktion ausweitete. Doch BMW war die Sache mit dem Brexit zu heikel.

Wohl kein Autohersteller hat die Produktion so sehr auf den freien Warenverkehr ausgerichtet wie BMW. Im Mini kommen fast zwei Drittel der Teile aus Europa, viele überqueren viermal den Ärmelkanal, bevor sie hier eingebaut werden – und ein fünftes Mal, wenn der Mini wie ein Großteil der Produktion wieder auf den Kontinent geht. Grenzkontrollen, Zölle, Formalitäten könnten das ganze System zum Einsturz bringen. BMW stellt in England Motoren her, die in Deutschland oder den USA eingebaut werden. „BMW ist logistisch am stärksten betroffen“, sagt Arthur Kipferler von der Branchenberatung Berylls. „Aber die können es auch am ehesten wegstecken.“

Der Mini genießt anhaltenden Erfolg und gilt als Inbegriff des englischen Autos, auch wenn er in München entwickelt wird und die Presswerkzeuge aus Eisenach kommen. Kipferler hat detailliert vorgerechnet, was Zölle und Kontrollen die englischen Autobauer kosten würden. Er hat auch die erwartete Abwertung des Pfund Sterling einkalkuliert. Die würde Produktion und Export zwar theoretisch attraktiver machen – wenn nicht gleichzeitig so viele Teile aus dem Euroraum kämen. Kipferlers Ergebnis: Nicht einmal die lokale Produktion für den UK-Markt würde sich für die Hersteller noch rechnen, allenfalls – unter bestimmten Annahmen – einige Exportfahrzeuge. BMW lässt einen Teil der Mini-Flotte bereits in den Niederlanden produzieren und könnte je nach Situation das Werk hier in England zurückfahren.

John Strange, ein ehemaliger Werksmitarbeiter in Oxford, der heute 71 und nur noch für Führungen im Einsatz ist, erinnert sich noch gut, wie BMW nach dem Einstieg alle Arbeiter zur Schulung nach Regensburg oder Spartanburg schickte und später aus den rußigen Hallen eine moderne Fabrik machte. Oxford, lange das Sorgenkind unter den BMW-Werken, gehört heute zu den produktivsten. Für die Jobs am Band gibt es lange Wartelisten – als sie zuletzt 30 Lehrlinge einstellten, kamen 2500 Bewerbungen.

Werk mit Hotellobby

Solihull, südöstlich von Birmingham. Bei JLR führt Graham Archer über das Werksgelände, 1967 fing er hier als Lehrling an. Er kann von jeder Halle genau sagen, wer sie gebaut hat im Lauf der Jahre, in denen hier immer Land Rover entstanden, aber unter den unterschiedlichsten Besitzern: Das hat Leyland hingestellt, das war BMW, das ist von Ford. „Und das hat Tata gebaut“, sagt Archer, als er beim neuesten Gebäude ankommt. Das soll eine Werkshalle sein? Der Eingang zum Karosserierohbau sieht nach Hotellobby aus. Sofas, Teppich, an der Wand hängen die alten „Royal Warrants“, die JLR als Hoflieferanten ausweisen. Drinnen arbeiten die Punktschweißer und Kleberoboter.

Tata hat nach der Übernahme von JLR die Produktion ausgeweitet, anstatt ein Werk zu schließen, wie es viele erwartet hatten. Die Wette hat sich ausgezahlt: Mit Modellen wie dem Evoque und dem Range Rover Sport traf der Hersteller den Geschmack der Kunden, insbesondere der chinesischen. Bis 2017 verzweieinhalbfachte sich der Absatz auf über 620 000 Autos, Umsatz und Gewinn explodierten. In Englands Autobau hängt heute sehr viel an JLR, weil es der einzige Hersteller ist, der seine Fahrzeuge im Land konzipiert – die Hälfte der Entwicklungsausgaben im Autosektor kommen von JLR.

Doch 2018 häuften sich die Probleme. Anders als bei anderen Premiumanbietern brach bei JLR das Chinageschäft ein, dazu kommen immense Qualitätsprobleme und die anhaltende Absatzsschwäche der Marke Jaguar. In den neun Monaten bis Jahresende fielen 273 Mio. Pfund Vorsteuerverlust an.

Der Vorstand hat Umbau- und Sparprogramme aufgelegt. „Wenn man die Risiken und die Herausforderungen kommen sieht, muss man sich wappnen“, sagt Strategievorstand Hanno Kirner. Nach dem langen Boom sei eine gewisse Anpassung geboten. „Das ist, als wenn man aus dem Weihnachtsurlaub kommt und feststellt, dass man etwas für die Fitness und die schlanke Linie tun muss.“ JLR habe dank der Entwicklung der letzten Jahre die kritische Größe, um die nötigen Investitionen in autonomes Fahren und Elektroautos stemmen zu können. Immerhin ist es Jaguar im vergangenen Jahr gelungen, mit dem High-End-Elektroauto I-Pace der gesamten deutschen Konkurrenz den Schneid abzukaufen.

Aber: „Sie haben sich zu abhängig vom Diesel gemacht und zu abhängig von China“, sagt David Bailey, Autobauprofessor an der Aston Business School in Birmingham. Ein Fünftel der Verkäufe ginge nach China, aber die Hälfte des Gewinns komme von dort. Den Einstieg ins Mittelklassesegment mit dem Jaguar XE hält Bailey für zu teuer und aussichtslos. „Sie haben es überdehnt“, sagt der Professor. „Man wollte mit BMW konkurrieren, aber das geht nicht.“

Jetzt, da der Absatz einbricht, laufen die Kosten aus dem Ruder. Anders als der Konkurrent Volvo, der eine ähnliche Größe und Geschichte hat, hat JLR sich zu viel erlaubt. Bei Volvo gibt es zwei Fahrzeugarchitekturen, bei Jaguar vier. „Wir werden konsolidieren“, sagt Kirner. Er will die künftigen technischen Plattformen flexibel halten, sie sollen für E-Autos wie für Verbrenner gleichermaßen dienen.

Solange Tata den Hersteller nicht fallen lässt, wofür es keine Anzeichen gibt, kann JLR seine Chance noch nutzen. „Ein großer Vorzug hier ist der Pragmatismus“, sagt Kirner über die Briten. Der Ingenieur ist zwar Deutscher, aber er arbeitet inzwischen fast genauso lange auf der Insel wie auf dem Kontinent. „Die stetige Bereitschaft, Dinge unkonventionell anzugehen, hilft.“

Höflicher Abschied

In Swindon im Südwesten des Landes ist die Krise schon da. Möwen kreisen über dem Honda-Werk vor den Toren der Stadt. Am Wochenende gab es eine große Demo gegen die geplante Schließung, doch Hondas Entscheidung scheint festzustehen. Es geht um 7 000 direkte und indirekte Beschäftigte. Manche sagen, es könnten auch 15 000 sein.

Eine letzte höfliche Geste haben die Japaner gemacht. Als sie die Schließung ankündigten, sagten sie, nicht allein der Brexit sei der Grund. 55 Prozent haben in Swindon für den Austritt gestimmt. Auch in den meisten anderen Autoregionen hatten die EU-Gegner die Mehrheit, obwohl die Menschen wirtschaftlich vom europäischen Markt abhängen.

Gelogen haben sie nicht bei Honda, es gibt wirklich andere Gründe als den Brexit. Für japanische Hersteller wird es attraktiver, Autos direkt aus Japan in die EU zu importieren, wenn zwischen beiden Seiten das Freihandelsabkommen in Kraft tritt. Für globale Hersteller ist es leichter geworden, ihre Produktion global zu organisieren. Und es gibt inzwischen wieder große Überkapazitäten in Europa. Wenn man die abbauen will, ist es politisch am naheliegendsten, das in England zu tun. Das gilt auch für Ford, wo sie bereits Einsparungen angekündigt haben. Die Franzosen von PSA, die den Opel (beziehungsweise: Vauxhall) Astra in Ellesmere Port produzieren, werden auch nicht lange fackeln, ebensowenig wie Toyota, wo sie die Produktion in der Türkei ausweiten.

Ein Dutzend Jobs

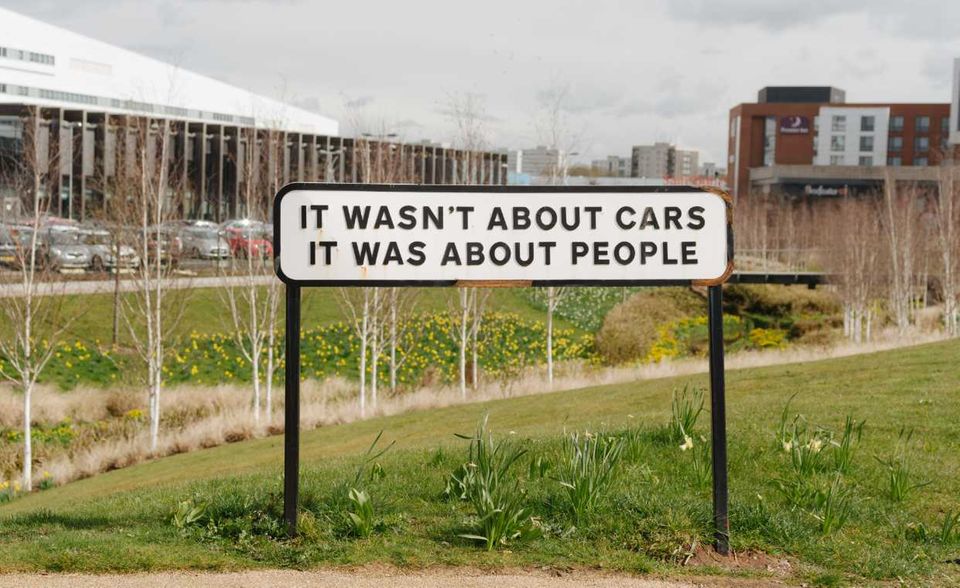

„Ist es vorstellbar, dass UK seine Autoindustrie verliert?“ fragt Autoprofessor David Bailey. Und liefert gleich die Antwort: „Ja, das ist denkbar“. Dann, prophezeit er, würden noch mehr stabile Jobs verschwinden, und die Spirale aus Unsicherheit, Instabilität und Populismus würde sich weiter drehen. Bailey hat untersucht, was aus den Arbeitern von Longbridge geworden ist. Übergangsjobs, befristete Verträge, prekäre Lebensverhältnisse waren die Regel. Mit der Autofabrik verschwand die Zuversicht. „Viele hatten seitdem mehr als ein Dutzend Jobs.“

Junab Ali ist der erste muslimische Bürgermeister der 250 000-Einwohner-Stadt Swindon. Stolz trägt er im Rathaus seine Amtskette. Er will nicht glauben, dass Hondas Ankündigung das Ende ist. „Wir müssen andere Autobauer überzeugen“, sagt er. Oder die Flugzeuge der Zukunft bauen, angetrieben mit Algen. Wenn gar nichts klappt, könnte aus dem Werksgelände auch ein Regionalflughafen werden: „Flughäfen werden gebraucht.“ Ali reicht zum Abschied eine Anstecknadel mit Stadtwappen und dem lateinischen Motto: „Salubritas et industria“. Wohlergehen und Fleiß.

„Wir sind Briten“, sagt der Bürgermeister. „Wir werden wieder aufsteigen.“ Er wiederholt die beiden Sätze noch einmal. Es muss doch möglich sein.

Der Beitrag ist zuerst in Capital 05/2019 erschienen.