Die freundliche Dame in der Sixt-Filiale am Berliner Kaiserdamm erklärt das Auto, wie es startet, wie es fährt und wie man es wieder auflädt. Dann lächelt sie mich erstaunt an. „Nach Stuttgart möchten Sie? Da bin ich aber gespannt.“

Mit einem Elektroauto einmal quer durch Deutschland, das ist wirklich ein Experiment. Nicht durch die mit Ladesäulen voll gestöpselten Großstädte. Sondern von Berlin nach Stuttgart, weiter nach Aachen, und von dort zurück nach Berlin. Die Frage ist: Geht das überhaupt? Oder werde ich irgendwo auf der Strecke liegen bleiben, letzte Rettung der Abschleppdienst?

Die Autohersteller überbieten sich mit Prognosen zur elektrischen Zukunft. Bis zu 25 Prozent Marktanteil in zehn Jahren, das sind die Zahlen, mit denen Daimler & Co. hausieren gehen. Auf den Automessen sind E-Autos das größte Thema. Doch die Käufer in Deutschland streiken. Der Anteil der reinen Elektroautos liegt noch weit unter einem Prozent. Und das größte Problem ist die Reichweite. Sogar ein eigenes Wort gibt es dafür inzwischen: „Reichweitenangst“.

Die Deutschen sind es gewohnt, mit ihrem Auto mal eben ans andere Ende der Republik fahren zu können. Sie tun dies zwar seltener, als viele glauben – aber sie wollen das Gefühl haben, es jederzeit tun zu können. Wer also die Deutschen vom E-Auto überzeugen will, muss entweder die Reichweiten massiv erhöhen und in der Provinz die perfekte Ladeinfrastruktur aufbauen. Oder er muss die Deutschen und ihren Anspruch ans Auto komplett umpolen. Beides keine leichten Aufgaben.

Ich will herausfinden, wo wir heute stehen. Mit einem i3 von BMW, dem meistverkauften deutschen Elektroauto. Die Batterie hat eine Kapazität von 33 Kilowattstunden, das reicht laut Hersteller im Alltag für etwa 200 Kilometer. Der Hersteller verkauft es ausdrücklich als Stadtauto, ausgedehnte Autobahntouren sind nicht vorgesehen. Ich habe es trotzdem versucht.

Es liegen zwei dicke Kabel im Fahrzeug, eines für die normale Steckdose, eins für den sogenannten Typ 2. Dieser klobige Stecker, der an einer Seite etwas abgeflacht ist, hat sich als Standard in Europa durchgesetzt. Beim Einschalten des Autos steht im Display: 199 Kilometer.

Zuerst muss ich klären, wo ich überall laden kann. Die erste Fahrt ist daher kurz, sie führt auf den Campus des Europäischen Energieforums nach Berlin-Schöneberg. So wie diesen Ort stellen sich Elektrofans die Zukunft vor. Ein Dutzend Ladesäulen, Elektroautos fahren ein und aus. Mittendrin sitzt das Unternehmen Hubject. Um zu verstehen, was Hubject macht, muss man wissen, wie die Infrastruktur für das elektrische Laden entstanden ist. Es gibt in Deutschland etwa 11 000 öffentliche Ladepunkte – und über 200 Betreiber. Staatlich gefördert wurde alles, was nach Steckdose klang. Weshalb Stadtwerke, Restaurants oder ambitionierte Dorfbürgermeister einfach loslegten und Stationen aufbauten. Aber nicht jeder kann heute einfach überall laden.

„Das war eine Art öffentlicher Laborversuch“, sagt Thomas Daiber, Geschäftsführer von Hubject. „Diesen Flickenteppich wollen wir beenden.“ Hubject wird von den deutschen Autobauern sowie von Bosch, Siemens und den Stromversorgern Innogy und EnBW getragen. Das Ziel: die vorhandenen Ladestationen so miteinander zu vernetzen, dass jeder überall für sein Auto Strom tanken kann. Mit dem Intercharge-Netzwerk. 5 000 Stationen, sagt Daiber, habe man bereits. Das Logo, ein weißes „e“ auf grünem Grund, klebt auch auf einem Kärtchen, das am Mietwagenschlüssel hängt: Ich fühle mich jetzt etwas sicherer.

Zum VW-Star nach Stuttgart

Ab auf die Autobahn, A9 Richtung Nürnberg. Das Fahren macht Spaß, jede Berührung des Antriebspedals gibt sofort mächtig Schub. Zugleich rauschen die Kilometer der Ladeanzeige im Display hinunter. Schneller als die gefahrenen. Reichweitenangst kommt auf. Blick auf das Navi: Ladestationen an der Autobahn sind nicht zu sehen. Punkte in nahen Dörfern werden angezeigt, ich müsste abfahren. Apps wie Nextcharge zeigen aber noch weitere Stationen.

Und es gibt Tank & Rast. Das Raststätten-Imperium stattet zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium alle Halteplätze mit Schnellladestationen aus. Bis Ende 2017 sollen auf 400 Raststätten Säulen stehen. Die nächste, das zeigt die App, steht am Rasthof Köckern in Sachsen-Anhalt, 150 Kilometer noch. Das wird knapp. Es trifft sich gut, dass Baustelle auf Baustelle folgt, mehr als Tempo 100 ist selten drin, das schont die Batterie. Bei der Ankunft in Köckern sind noch 30 Kilometer auf dem Display.

Die Ladesäule steht direkt am Restaurant. Ein weißer Kasten mit den Logos von Tank & Rast und RWE sowie einem Hertha-BSC-Graffito. Drumherum drei leere Elektro-Parkplätze. Damit das Kabel reicht, muss ich das Auto rückwärts heranfahren. In der Ladesäule stecken drei Ladepistolen, die für das Schnellladesystem CCS passt in die Buchsen am Auto. Überraschung: Ich muss mich nicht einmal anmelden. Und die Ladung kostet nichts. Sobald die Pistole im Auto steckt, leuchtet ein blaues Licht, die Batterie lädt.

In den E-Auto-Jubeltexten heißt es immer, man könne jetzt ruhig einen Kaffee trinken gehen. 30 Minuten und einen sehr ausgedehnten Kaffee später ist die Batterie laut Anzeige zu 95 Prozent aufgeladen.

In den kommenden Stunden bis Stuttgart muss ich das Auto noch dreimal laden. Und etliche überteuerte Kaffees trinken, zur Freude der Raststättenbetreiber. Das heißt: zwei Stunden Pause auf einer Strecke von 630 Kilometern. Das muss man wissen, wenn man verabredet ist. Mit ein paar Restkilometern in der Batterie und ordentlicher Verspätung kommen der i3 und ich in Deutschlands Autometropole an. Im Parkhaus neben der Unterkunft findet sich eine Ladebox.

In Stuttgart wartet Johann Jungwirth, Chief Digital Officer des Volkswagen-Konzerns . Jungwirth, der von allen nur JayJay genannt wird, empfängt in einem Restaurant. Der Mann ist ein Elektroautogläubiger. „Ich bin fest davon überzeugt, dass das die Zukunft ist“, sagt er. „Es gibt keinen anderen Weg mehr.“ Wer in Jungwirths Gegenwart noch Zweifel an den Stromern äußert, kommt sich gestrig vor. Der Manager schwärmt von der schwebenden Fahrweise, den stilleren Innenstädten und natürlich den größeren Reichweiten, die die nächsten Fahrzeuggenerationen bei Volkswagen erreichen werden.

Die Runde kommt in Fahrt, mehrmals fällt der Name Tesla. Es ist der Elefant im Raum: ein Elektroauto, das alle haben wollen. Gegen 23 Uhr geht Jungwirth, er will noch arbeiten. Ein Hauch von Silicon Valley liegt in der Luft.

Zum Elektro-Papst in Aachen

Wer Tesla noch im Ohr hat, dem fällt auf: Die Autos aus Kalifornien fahren auf den Autobahnen selten schneller als 120. An der Raststätte Wonnegau Ost bei Worms verstehe ich, warum. An der Ladesäule steht Stefan mit seinem schwarzen Tesla. Da sonst niemand da ist, kommen wir schnell ins Gespräch. „Die Traktion ist super“, sagt Stefan über sein Auto. „Aber wirklich schnell fahren ist nicht. Das frisst zu viele Kilometer.“

Die Ladestation hier ist kostenpflichtig. Ich kann die EC-Karte in einen Schlitz schieben, es werden pauschal 5 Euro abgebucht. Oder man hält seine Ladekarte vor das Gerät und wird freigeschaltet. Die Preise fürs Laden sind ein Wildwuchs. Mal wird pro Zeit, mal pro Kilowattstunde abgerechnet. Und die Kosten schwanken zwischen 25 und 40 Cent pro Kilowattstunde. Bei 27 Cent kostet eine Vollladung des i3 knapp 9 Euro. Mit denen sich dann gut 160 Kilometer Autobahn bestreiten lassen.

Die Ladestationen an den Autobahnen erweisen sich als Segen, sie geben Sicherheit und sind oft kostenfrei. Aber wie kann das sein? Eine weitere Lade-Kaffeepause reicht für eine Anfrage: Man teile sich die Kosten des Aufbaus mit dem Verkehrsministerium, antwortet eine Sprecherin, noch kostenfrei seien nur die vom Unternehmen betriebenen Säulen. Bei Stromanbietern wie EnBW muss gezahlt werden. Und wie wird das Angebot genutzt? „Im Durchschnitt gibt es an den bestehenden Ladestationen jeweils etwa ein bis zwei Ladevorgänge pro Tag.“

Zwei am Tag. Dafür ist das heutige Netz an Ladesäulen völlig überdimensioniert. Aber die Vision ist ja 25 Prozent Marktanteil. Was passiert, wenn tatsächlich so viele Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sind? Eine einzelne Ladesäule an der Raststätte, an der man in 30 Minuten tanken kann, wird dann nicht reichen. Zwar sagen Visionäre wie Jungwirth, das sei nicht der „Use Case“, man werde ja zu Hause und auf dem Parkplatz des Arbeitgebers aufladen. Aber was, wenn das die User ganz anders sehen?

Um dem vorzubeugen, haben die Autokonzerne Ionity gegründet, ein Gemeinschaftsunternehmen für den Aufbau von Schnellladestationen. Geplant sind zunächst 400, wobei Schnellladung hier heißt: Mit bis zu 350 Kilowatt wären die Batterien in zehn bis 15 Minuten weitgehend voll. Noch 2017 soll mit dem Bau der ersten 20 Säulen begonnen werden.

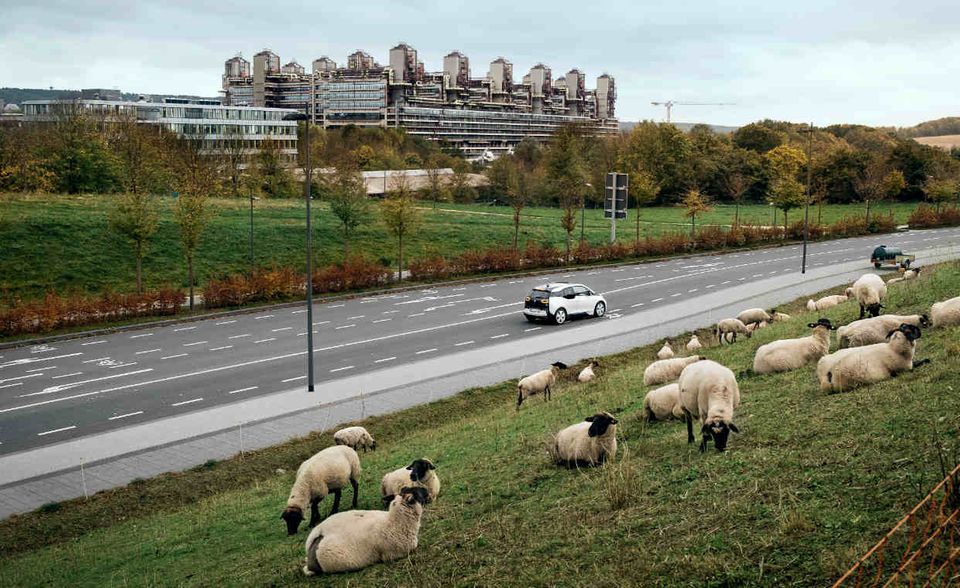

Die letzte Ladung reicht wieder ziemlich genau, diesmal bis zum Büro von Günther Schuh am Campus der Technischen Hochschule in Aachen. In Laufweite gibt es eine Ladesäule, gleich neben einer Schafherde. Statt des üblichen Begrüßungsgeplänkels legt Schuh, ein beeindruckender Zweimetermann, sofort los: „Das, was Sie da machen, ist Unsinn. Es ist ein schönes Abenteuer, aber es wird ein Abenteuer bleiben.“

Im Umfeld der Uni ist ein kleiner Cluster für Elektromobilität entstanden, und Schuh ist sein Spiritus Rector. Er hat die Firma Streetscooter mitgegründet, die elektrische Kleintransporter für die Post baut und von dieser übernommen wurde. Sein neuer Wurf heißt E.Go : ein Hersteller von günstigen elektrischen Kleinwagen für die Stadt. Wer Schuh aber erzählen will, Elektroautos seien auch für die Langstrecke geeignet, der bekommt etwas zu hören. „Weder Tesla noch Herr Müller oder Herr Zetsche können die Physik außer Kraft setzen“, sagt Schuh.

Seine Rechnung: Der mit Abstand größte Kostenfaktor des Elektroautos ist die Batterie. Wer mehr Reichweite will, braucht mehr Batterien , und die sind teuer. Ein Auto, das über 400 Kilometer weit kommt und unter 30 000 Euro kostet, sei ein Ding der Unmöglichkeit. Tatsächlich sind E-Fahrzeuge mit größeren Reichweiten derzeit deutlich teurer, auch unser i3. Für Schuh ist der sinnvollste Weg der Plug-in-Hybrid: ein Auto, das in der Stadt rein elektrisch fahren und am Stecker aufgeladen werden kann. Auf der Strecke aber läuft der Verbrennungsmotor.

Begegnung mit der Realität

Auf der Rückfahrt nach Berlin fühle ich mich ernüchtert. War das jetzt gar nicht die Zukunft des Fahrens? An einer Raststätte in Niedersachsen sammeln sich drei Neugierige ums Auto. Wie oft muss man laden? Was kostet das? Staunen. Es ist nicht so, dass die Deutschen sich nicht interessieren. Wenn VW oder Daimler mehr Stromer verkaufen wollten, müssten sie nur 30 Werkstudenten über die Autobahnen schicken. Mehr Kundenkontakt geht nicht.

Und vielleicht ließen sich so sogar die Deutschen und ihre Ansprüche ans Auto verändern, ließe sich ihre Reichweitenangst überwinden. Zumindest leichter als die Grenzen der Physik. Nach 1 839 Elektrokilometern durch Deutschland kann ich sagen: Es geht. Irgendwie. Wenn man bereit ist, anders Auto zu fahren.

Schwierig wird es ausgerechnet in Berlin, der Stadt, die laut Schuh oder Jungwirth schon heute das Paradies für E-Autos sein soll. Die Ladesäule um die Ecke gehört zu einem anderen Netz. Zu Hause laden geht nicht, ich wohne im zweiten Stock. Am Ende erbarmt sich der Biohändler mit seiner Ladebox. Wenigstens jetzt stimmt das Klischee wieder.