Die gute Nachricht zuerst: Sie, liebe Leser, sind die Oberschicht. Haben Sie noch gar nicht gemerkt? Das haben Union und SPD in ihren Verhandlungen für die Neuauflage der Großen Koalition aber so beschlossen. Nun die schlechte Nachricht: Das war es dann auch, viel mehr wird die Bundesregierung für Sie nicht tun.

Denn das meiste, was Union und SPD vereinbart haben, richtet sich nicht an Menschen, die jeden Monat einen Gutteil ihres Einkommens ans Finanzamt sowie die Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung abtreten. Die regelmäßig Geld zurücklegen, um damit für die Ausbildung ihrer Kinder oder privat fürs Alter zu sparen. Denn die Oberschicht kann ja eher noch ein bisschen mehr schultern.

Im wahrsten Sinne des Wortes kümmern wollen sich Union und SPD in den kommenden dreieinhalb Jahren um Menschen, die sich um ihren Job sorgen, um finanzschwache Familien, vor allem aber um Arbeitslose und Rentner. Für diese Menschen will die Große Koalition Dutzende Milliarden zusätzlich ausgeben. Sie werden dies als Programm für die Mitte feiern.

Wenn Sie jetzt denken: Moment mal, wir sind doch auch Mitte, wir haben auch Sorgen, wissen nicht, ob es unseren Job in fünf Jahren noch geben wird oder das Geld fürs Alter reicht, dann haben Sie leider einen politischen Paradigmenwechsel verpasst: die schleichende Umdefinition der Mitte.

Früher war die Mitte ein Sammelbegriff für weite Teile der Gesellschaft. Heute wird sie mit feiner ökonomischer Methodik durchanalysiert, aufgespalten und zum Großteil zur Oberschicht umoperiert. Die Mitte ist das Schlachtfeld eines neuen Klassenkampfs geworden. Wie konnte es so weit kommen?

Historisch gesehen ist die gesellschaftliche Mitte, die Mittelschicht, ein junges Phänomen. Bis weit ins vorige Jahrhundert kannte man vor allem zwei Klassen: eine sehr kleine Oberschicht der Reichen und Gebildeten und die breite Masse der einfachen Arbeiter und Angestellten. Für die Anhänger von Marx und Engels war dies das Proletariat. Erst in den 1950er-Jahren, im großen Wirtschaftswunder, entwickelte sich in Deutschland (und in vielen anderen Staaten) eine immer breiter werdende gesellschaftliche und wirtschaftliche Mittelschicht.

Aufsteiger-Gesellschaft

Die Menschen aus der Mitte gründeten Familien, bauten Häuser, kauften Autos, fuhren in den Urlaub und sorgten für die Kinder – damit die es einmal besser haben. Aufstieg durch Bildung. Die neue Mittelschicht wurde vermessen, sie wurde gefeiert, weil sie den Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital nivelliere, sie versprach „Wohlstand für alle“ und war Motor der gesellschaftlichen Modernisierung. Zur Mittelschicht gehörte, wer Schulabschluss und Ausbildung vorweisen konnte, wer regelmäßig einer Arbeit nachging und einigermaßen ähnliche Werte teilte. Diese Mittelschicht wurde breiter und breiter.

Heute zählen mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland zur so definierten Mittelschicht. Fragt man die Menschen selbst, zu welcher sozialen Schicht sie gehören, antworten sogar mehr als 80 Prozent, sie seien Mittelschicht. Von der alleinerziehenden Mutter mit oder ohne Job über die Beide-Studienrat-Familie mit drei Kindern bis hin zum Er-Anwalt-sie-Ärztin-Doppelverdiener-Ehepaar ohne Kinder.

Natürlich gab und gibt es in so einer breiten Mitte große ökonomische Unterschiede: Von einem Teilzeitjob neben der Kindererziehung lässt sich schlechter leben als von einem doppelten Beamtengehalt oder zwei gut laufenden Anwalts- und Arztpraxen. Trotzdem war das alles lange Zeit unbestritten Mitte. Die Oberschicht war den Bossen der Dax-Konzerne vorbehalten, den Starkickern von Bayern München und Helene Fischer oder Günther Jauch.

Genau hier setzen die Mittelschichts-Klassenkämpfer an. Sie definieren die Mitte nicht mehr breit nach Bildungsabschluss und Arbeitsverhältnis, sondern ausschließlich nach dem Einkommen. Sie zerteilen die Mitte, sie spalten sie – und beklagen dann wortreich ihren Niedergang, den es aufzuhalten gelte.

Die Argumente der Spalter

„Die Mitte bröckelt“, warnt etwa der Berliner Ökonom Marcel Fratzscher. Seit Fratzscher die Leitung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) übernommen hat, besetzt er sehr geschickt die großen wirtschaftspolitischen Debatten. Sein Lieblingsthema ist die Ungleichheit. Der SPD-nahe Ökonom beklagt eine „Polarisierung der Einkommen“.

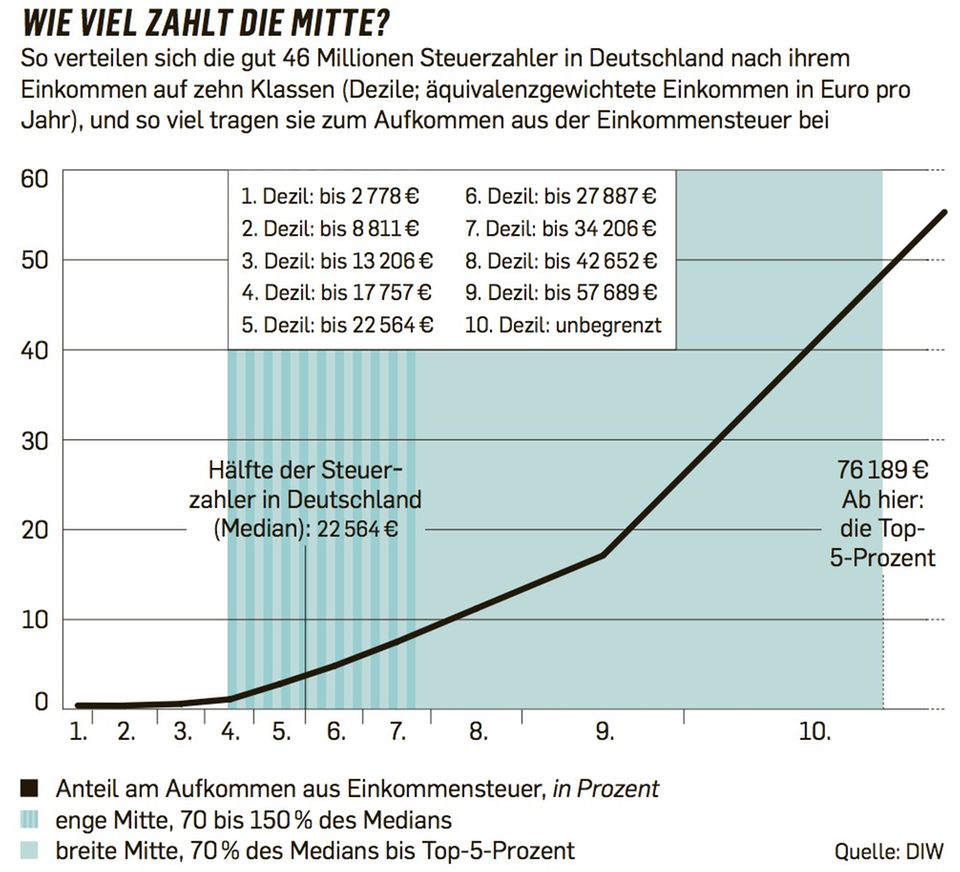

Zur Mitte zählt nach Fratzschers Definition (die dieser von der Industrieländerorganisation OECD übernommen hat), wer über ein Einkommen verfügt, das zwischen etwa 70 und 150 Prozent des Median-Einkommens liegt. Das Median-Einkommen ergibt sich, wenn man alle Menschen in Deutschland nach ihrem Verdienst sortiert aufstellen und dann diese Reihe genau in der Hälfte teilen würde. Ganz links stehen dann zum Beispiel die Mini- und Teilzeitjobber, die Studenten und Aushilfen, die Mindestlohn-Bezieher, Hilfsarbeiter, Leiharbeiter, noch mehr Teilzeitjobber, Kassiererinnen, die ersten Angestellten im öffentlichen Dienst, Busfahrer, Arbeiter, Taxifahrer und – stopp! – ungefähr hier ist die Mitte.

Das ist das Median-Einkommen, die Einkommensgrenze, bis zu der es die untere Hälfte der arbeitenden Bevölkerung schafft: In Deutschland sind das für einen Single gerade mal rund 22.000 Euro pro Jahr. Skandalös wenig. Andererseits: Wenn auch Flüchtlinge dazuzählen oder der Jurastudent mit seinem Aushilfsjob an der Hotelbar, der sich auf 80.000 Euro Einstiegsgehalt freut, oder die junge Mutter, die nach der Geburt von zwei Kindern erst mal wieder in den Job kommen will, nicht ganz so verwunderlich.

Die ökonomische Mitte in Deutschland verfügt damit über ein Jahreseinkommen zwischen 16.000 und 33.000 Euro pro Person. Für Haushalte mit zwei Erwachsenen und/oder Kindern sind die Beträge gut doppelt so hoch. Dieser enge Bereich der Mitte also bröckelt, sagt Fratzscher. Nach seinen Zahlen ging der Anteil der Bevölkerung in dieser Spanne von Ende der 90er-Jahre bis 2015 um etwa sieben Prozentpunkte auf gut 41 Prozent zurück.

Rechts daneben, hinter den 150 Prozent des Medians, beginnt, na klar, die neue Oberschicht: mittlere und höhere Verwaltungsangestellte, Lokomotivführer, Handwerker, die ersten Lehrer in Teilzeit und so weiter. Selbst ein IG-Metall-Arbeiter ist Oberschicht, ab Entgeltstufe 11 oder 12 verdient er in vielen Tarifbezirken 6000 Euro brutto im Monat (ohne Sonderzahlungen). Oder das Lehrerpaar mit zwei Kindern. Oder der Finanzberater der Sparkasse Castrop-Rauxel. Fühlt sich gar nicht an wie Helene Fischer oder Günther Jauch? Sollte es aber.

Diese Gruppe wurde in den letzten 20 Jahren stetig größer, von elf Prozent vor knapp 20 Jahren kletterte ihr Anteil auf 14 Prozent. Es ergebe sich ein Bild „der gestiegenen Ungleichheit“, sagt Fratzscher: „Sowohl die unteren als auch die oberen Einkommensschichten sind gewachsen. Gleichzeitig gab es weniger Menschen in Deutschland, die über Haushaltseinkommen rund um das Medianeinkommen verfügten.“

Skurrile Unterteilung

Natürlich ist so eine Einteilung skurril. Oder „lebensweltlich völlig unplausibel“, wie es der Berliner Ökonom Gert Wagner ausdrückt. Mehr als 30 Jahre hat Wagner Menschen, die in Deutschland leben, danach befragt, wie es ihnen wirtschaftlich geht, wie viel sie verdienen und was sie arbeiten. Die Daten von rund 30.000 Menschen flossen ins Sozio-ökonomische Panel des DIW, dem Fratzscher-Institut. Wagner aber widerspricht seinem einstigen Chef – er hat das Institut inzwischen verlassen: Ja, es gebe Auf- und Absteiger, auch in der Mitte. „Es gibt ein Hin und Her, das ist meistens statistisch nicht signifikant.“ Ansonsten sei die Mitte völlig intakt und stabil.

Man müsse die Mitte „von oben denken“, sagt Wagner. Zur Mittelschicht gehöre seiner Ansicht nach nicht mehr, wer fünf Jahre in Folge mehr als das Doppelte des Durchschnittseinkommens verdient hat und keine wirtschaftlichen Sorgen hat. Dieses Kriterium erfüllen gerade mal zwei Prozent der Menschen in Deutschland. Wer hingegen von seiner Arbeit abhängig sei und über kein großes Vermögen verfüge, der sei eben Mittelschicht. Egal ob Krankenschwester, Lehrer, Landarzt oder Geschäftsführer mit zwei Kindern.

Mit so einem Befund lässt sich freilich schwer Politik machen. Neue Hilfen und Umverteilungsprogramme für die Schwachen, für Arbeitslose und Rentner erscheinen umso wichtiger, je größer das Problem ist. Also bröckelt die Mitte, bis es kracht. So leisten Ökonomen wie Fratzscher wertvolle politische Vorfeldarbeit, liefern die Vorlagen, auf denen Parteien ihre Programme aufbauen.

Heraus kommt dann eine Agenda, wie sie Union und SPD vereinbart haben: mehr als 3 Mrd. Euro zusätzlich pro Jahr für die Mütterrente, 4 Mrd. Euro für den sozialen Wohnungsbau, 5 Mrd. Euro zusätzlich für Langzeitarbeitslose und deren Kinder, weitere 5 bis 6 Mrd. Euro für mehr Erzieher und beitragsfreie Kita-Plätze, insgesamt 12 Mrd. Euro zusätzlich für strukturschwache Regionen und klamme Kommunen. „Dass das, was wir an Verbesserungen machen, weil es Millionen Menschen betrifft, auch Milliardensummen kosten wird, kann ich prognostizieren“, protzt stolz SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles.

Damit es keine Missverständnisse gibt: Vieles von dem mag im Einzelnen richtig sein. Aber das Programm hat eine gewaltige Schlagseite: Es konzentriert sich ausschließlich auf die Schwachen und interessiert sich nirgends für die, die den Betrieb mit ihren Steuern und Sozialbeiträgen am Laufen halten.

Der Staat schwimmt im Geld

Und das ist eben nicht nur die Oberschicht, sondern auch die Mitte. Schließt man von der Mitte nur jene obersten zwei bis fünf Prozent der Spitzenverdiener in Deutschland aus (also ab 100.000 Euro brutto für einen Single und 200.000 Euro für ein Paar oder eine Familie), dann zahlt diese breite Mitte 60 bis 70 Prozent aller Einnahmen aus der Einkommensteuer.

Seit dem Jahr 2007 ist der Anteil, den der Staat jedes Jahr von der Wertschöpfung zur Finanzierung seiner Ausgaben wegbesteuert, von 22,4 auf 23,3 bis 23,5 Prozent gestiegen. Das geht im Aufschwung nur, wenn die Steuereinnahmen stärker wachsen als die Wirtschaft. Die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Sozialversicherungen haben 2017 einen Überschuss von mehr als 40 Mrd. Euro gemacht. Ein Jahr davor waren es 26 Mrd. Euro. Für dieses Jahr erwartet das Münchner Ifo-Institut einen Überschuss von mehr als 50 Mrd., 2019 mehr als 60 Mrd. Euro. Selbst wenn man die Pläne von Union und SPD abzieht, wird sich der Trend nicht grundsätzlich umkehren. Vielmehr schwimmt der Staat im Geld, und statt es wenigstens teilweise denen zurückzugeben, die es erarbeiten, geben es Union und SPD lieber selbst aus.

Für Entlastungen jener breiten Mitte haben die beiden Parteien dagegen nicht viel übrig. Die Beiträge zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung sollen sinken, aber wer kann schon sagen, wie lange das hält. Zudem gleichen die niedrigeren Beiträge für die obere Hälfte eh nur aus, was sie jedes Jahr dank höherer Beitragsgrenzen mehr abdrücken muss.

An Steuerentlastungen sind nur 10 Mrd. Euro vorgesehen. Und erst ab dem Jahr 2021. Als wäre das nicht schon dreist genug, wollen die Koalitionäre nicht mal mehr den Steuertarif umbauen und in der Mitte abflachen (was sie im Wahlkampf noch übereinstimmend in Aussicht gestellt hatten), sondern nur den ohnehin verfassungsrechtlich fragwürdigen Solidaritätszuschlag teilweise abschaffen. Wenigstens hier verlässt die Koalition einmal ihre Median-Fixierung – allerdings zahlen Arbeitnehmer mit Median-Einkommen auch gar keinen Soli. Profitieren sollen Steuerzahler, die als Single weniger als 70.000 Euro, als Paar weniger als 140.000 Euro verdienen. Wer mehr für seine Arbeit bekommt, hat Pech gehabt und zahlt den Soli weiter – also wahrscheinlich auch der alleinstehende IG Metall-Arbeiter.

Wir verlieren die Mitte

Besitzt der IG-Metaller auch noch ein Häuschen in Wolfsburg oder Bietigheim und hat er ein bisschen gespart in seinem Luxusleben, ist er gleich dreifach gekniffen: Denn für Zinserträge wollen Union und SPD die Abgeltungsteuer abschaffen und stattdessen den individuellen Einkommensteuersatz verlangen. Und in Karlsruhe hat das Bundesverfassungsgericht die Berechnungsmethode für die Grundsteuer verworfen und ein neues Modell verlangt. Gerade in Ballungsräumen könnte die Steuerlast deutlich steigen. Die womöglich beste Phase der deutschen Staatsfinanzen wird damit an jenen, die sie vornehmlich zu verantworten haben, spurlos vorbeigehen. Wenn sie Pech haben, zahlen sie sogar mehr.

„Union und SPD haben eine große Chance vertan“, kritisiert der Münchner Ökonom und Steuerexperte Andreas Peichl. Der Spitzensteuersatz, der starke Anstieg in der Mitte des Steuertarifs, die berühmte kalte Progression, nach der selbst Lohnzuwächse in Höhe der Inflation bereits zu einer höheren Steuerlast führen, all das hätte die Koalition anpacken können und müssen. „Die Leute, die davon profitiert hätten, fühlen sich sicher nicht als reich“, sagt Peichl.

In unserem politischen System funktionieren Parteien wie Motoren. Sie saugen Themen und Menschen an und verwandeln sie in Energie. So setzen sie Dynamiken in Gang und verändern Gesellschaften. Doch die alten Motoren funktionieren nicht mehr, sie saugen nicht mehr an und wandeln nicht mehr um. Die SPD hat sich schon lange festgefressen in ihrer Malaise, und auch CDU und CSU haben seit dem vergangenen Herbst dramatisch an Kraft verloren.

Bei der letzten Bundestagswahl haben alle die gestiegene Wahlbeteiligung gelobt. Allerdings gaben rund 15 Millionen Menschen keine Stimme ab. Nach Analysen zur Wählerwanderung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap verloren CDU und CSU am 24. September 2017 zwar 1,6 Millionen Wähler an die FDP, eine weitere Million Stimmen ging an die AfD.

Ebenso schmerzen sollten aber auch die 1,6 Millionen ehemaligen CDU/CSU-Wähler, die diesmal nicht zur Wahl gingen. Ein ähnliches Bild bei der SPD: Sie verlor mehr als 3,3 Millionen Stimmen an andere Parteien, übrigens ziemlich gleich verteilt an Union, FDP, Grüne, Linke und die AfD. Eine weitere Million SPD-Wähler verzichtete diesmal ganz, zur Wahl zu gehen.

Keine Partei sonst verlor, auch prozentual, so stark an das Lager der Nichtwähler wie die beiden großen Volksparteien. Am Mangel an radikaleren Alternativen links und rechts wird es kaum gelegen haben. Das ist die eigentliche Gefahr des neuen Klassenkampfs: dass wir tatsächlich unsere Mitte verlieren.