Von dem, was manche den nächsten „Irrsinn von Irsching“ nennen, sieht man heute nur eine Wiese, auf der ein Rasenmäher steht. Hier bei Ingolstadt will der Energiekonzern Uniper ein neues Gaskraftwerk bauen – von dem man hofft, dass es kaum benötigt wird. Ab Ende 2022, wenn alle Atommeiler in Deutschland abgeschaltet sind, soll es als letzter Sicherheitspuffer im Stromnetz dienen und ansonsten stillstehen. Weil aber kein Unternehmen der Welt sein Geld in ein neues Kraftwerk stecken würde, das nicht laufen soll, hat die Bundesregierung die Kosten den Stromkunden aufgedrückt. Die Höhe ist geheim, ein dreistelliger Millionenbetrag dürfte es sein.

„Wir sehen hier eine Bankrotterklärung der Energiewende“, sagt Josef Hasler, Chef des Nürnberger Kommunalversorgers N-Ergie. Hasler, ein nüchterner Manager, kann sich in Rage reden, wenn er am Baufeld für den Block Irsching 6 steht – hinter ihm das Gaskraftwerk Irsching 5, an dem N-Ergie beteiligt ist.

Der 850-Megawatt-Block ging erst 2010 in Betrieb, im Innern steht eine der modernsten und effizientesten Gasturbinen Europas. „Mit Betonung auf steht“, sagt Hasler. Denn schon Irsching 5 ist heute nur ein Reservekraftwerk und produziert statt Energie Verluste. 2018 erzeugte die Anlage lediglich an zwei Tagen Strom. Ganze 15 Stunden lang.

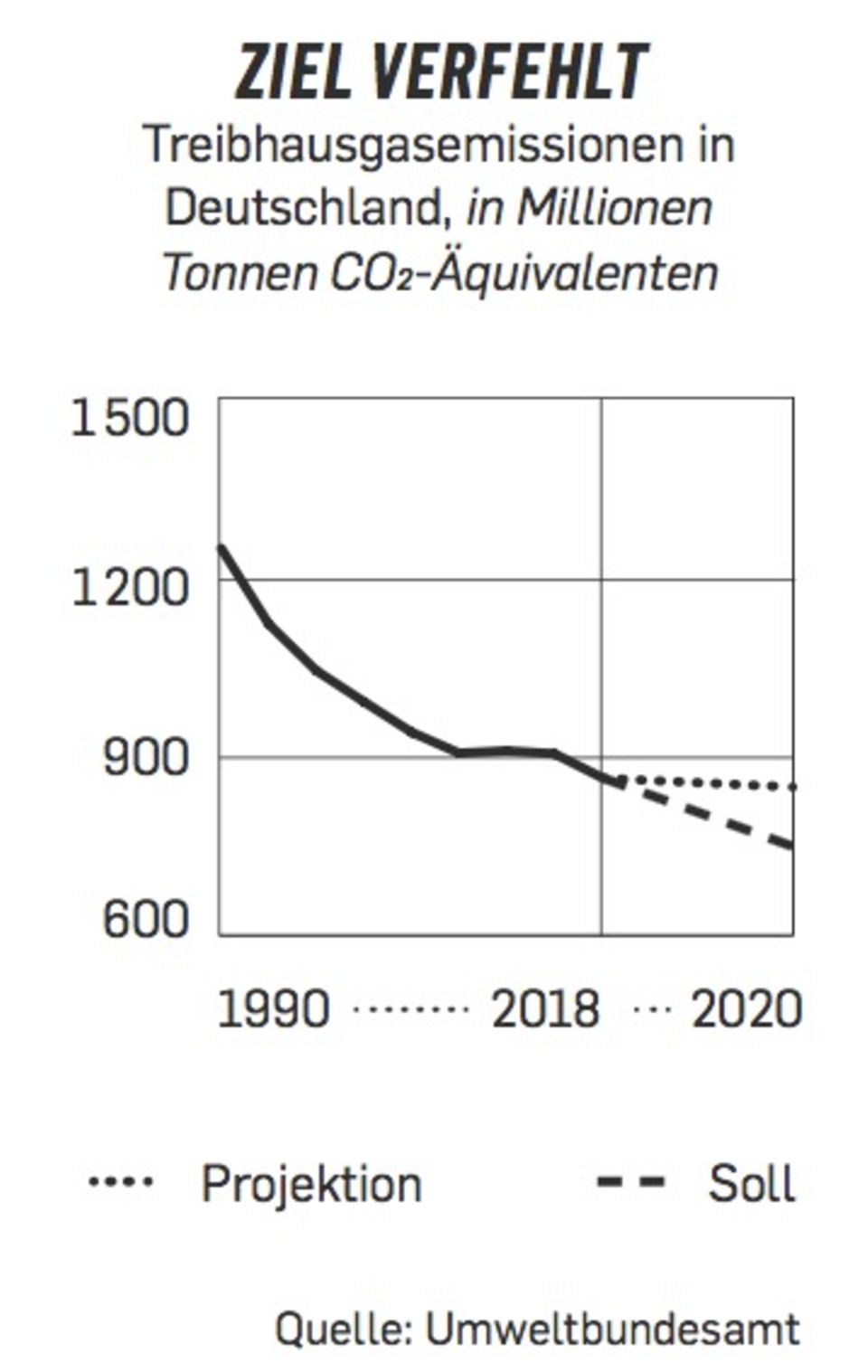

Bis heute lässt sich Deutschland gern für seine Energiewende feiern – eine große Idee, die weltweit Strahlkraft entwickeln sollte. Doch je länger das „Jahrhundertprojekt“ läuft, desto klarer zeigt sich: Deutschland ist kein Vorbild für die Welt geworden. Die Bundesregierung verfehlt die wichtigsten ihrer Ziele beim Klimaschutz meilenweit, während andere Industriestaaten eigene, teils erfolgreichere Wege gehen. Im Energy Transition Index 2019 des World Economic Forum schafft es das Mutterland der Energiewende nur auf Platz 17, hinter Uruguay und Portugal.

Dabei hat kaum ein Land so viel Geld in den grünen Umbau gesteckt wie Deutschland, dem Bundesrechnungshof zufolge allein 160 Mrd. Euro in den vergangenen fünf Jahren – und damit doch so wenig erreicht. Klimaschützer klagen über mangelnde Fortschritte beim Abbau der Emissionen, Wirtschaft und Verbraucher über hohe Strompreise, Bürger über neue Windräder und Stromtrassen. In einem scharfen Bericht warnte der Rechnungshof im vergangenen Herbst: „Die Bundesregierung droht mit ihrem Generationenprojekt der Energiewende zu scheitern.“

Wie ist das passiert? Warum reißt Deutschland seine Ziele beim Abbau des Klimakillers CO₂, obwohl es heute mehr Ökostrom produziert als geplant? Warum hat sich das Land, das 1999 als Vorreiter des Klimaschutzes losgezogen ist, heillos im Mikromanagement verheddert? Warum dampfen 20 Jahre später die alten Braunkohlemeiler vor sich hin, und Gaskraftwerke werden gebaut, ohne zu laufen? Warum hakt es beim Netzausbau? Und nun sogar beim lange erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien?

Die kurze Antwort: Die Energiewende leide unter „echtem Managementversagen“, sagt Clemens Hoffmann, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Bis heute fehlt es an einer Gesamtstrategie und effektiver Steuerung – an allem, was erfolgreiches Projektmanagement ausmacht. Und die lange Antwort? Sie kann zum Beispiel in Irsching beginnen.

Problem 1: Kohle statt Gas

Das Kraftwerksgelände an der Donau gleicht heute einem Industriemuseum. Ein „Disneyland ohne Gäste“ nennt es ein N-Ergie-Manager. Nur in der Leitwarte sitzen noch immer Mitarbeiter – rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Sie müssen die Turbinen hochfahren, wenn Engpässe im Stromnetz drohen – so wie zuletzt im Juni, als das Kraftwerk an zwei Tagen vom zuständigen Netzbetreiber Tennet angefordert wurde. Fragt man N-Ergie-Chef Hasler, was die verbliebenen 60 Leute der Kraftwerksbelegschaft sonst machen, flüchtet er sich in Galgenhumor: „Warten, instand halten, betriebsbereit halten. Was gibt es noch für Wörter, die das Gleiche aussagen?“ Vor Kurzem hat es das einstige Vorzeigekraftwerk in die Fernsehshow „extra 3“ geschafft – eine Satiresendung.

Jahrzehntelang wurde in Irsching Strom produziert – erst aus Öl, ab 2010 in zwei hochmodernen Gaskraftwerken. Fast 800 Mio. Euro steckte der damalige Eon-Konzern mit kleineren Partnern wie N-Ergie in die Anlagen, die nur rund ein Drittel so viel CO₂ in die Luft pusten wie alte Braunkohlemeiler. Eine Stütze für die Energiewende, dachte man.

Dann aber passierte Folgendes: Kurz nachdem sie in Betrieb gegangen waren, rutschten die Kraftwerke ins Minus, weil Strom aus Gas am Markt nicht mehr bestehen konnte. Schon Ende 2012 wollten die Betreiber die Anlagen stilllegen, um Unterhaltskosten zu sparen. Doch bis heute müssen sie sie als Puffer vorhalten, weil es im Süden Deutschlands an Kraftwerken mangelt. Dafür erhalten sie je Block einen zweistelligen Millionenbetrag im Jahr – bezahlt von den Stromkunden. Laut N-Ergie-Chef Hasler reicht die Entschädigung jedoch bei Weitem nicht aus, um die Vollkosten der Anlage zu decken.

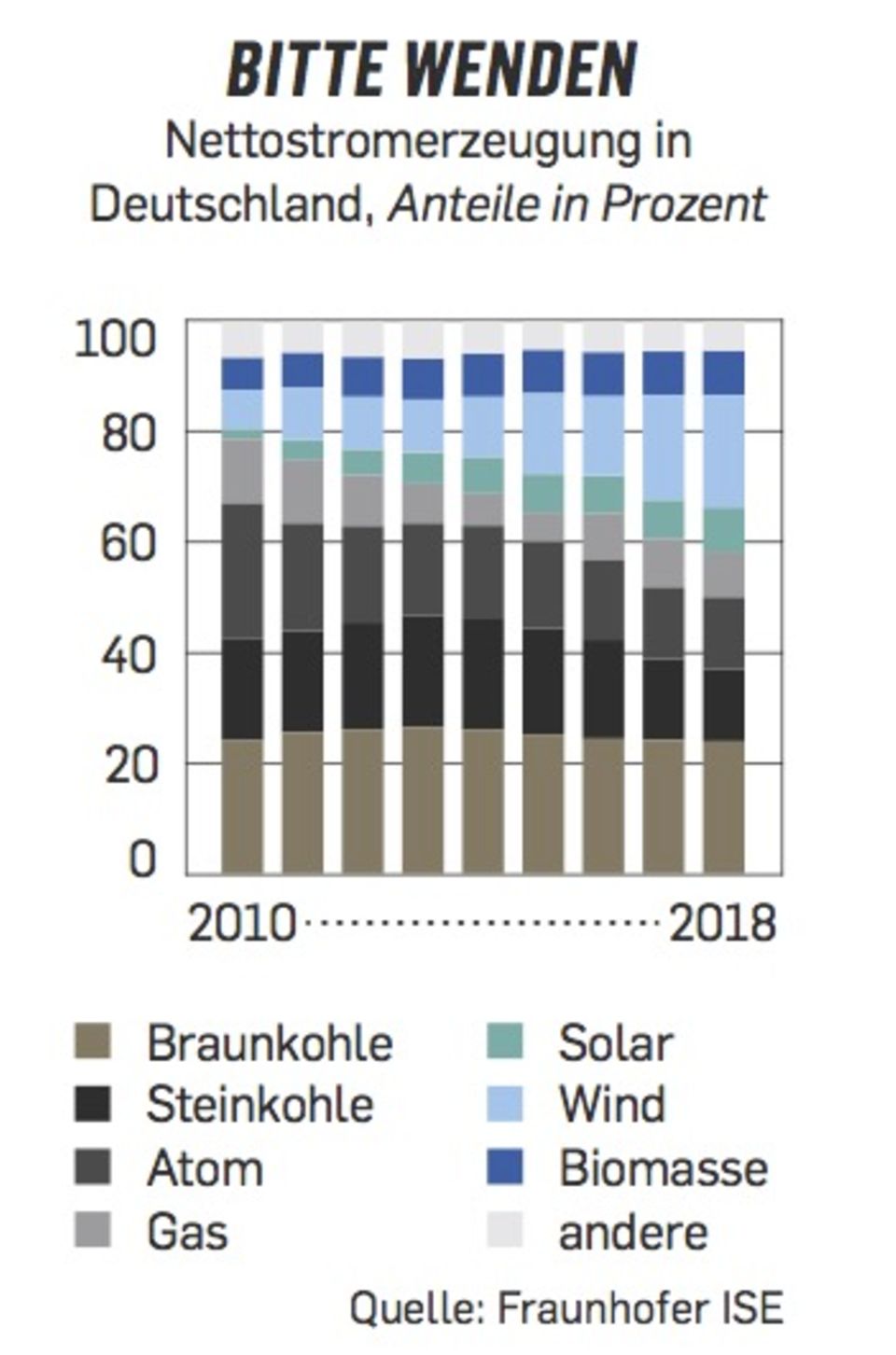

Dass sich die Gaskraftwerke nicht rechnen, liegt zwar auch daran, dass immer mehr subventionierter Ökostrom ins Netz drängt. Vor allem aber liegt es an der Kohle. Die ist als Brennstoff deutlich billiger als Gas – in den vergangenen Jahren noch mehr als früher. Zwischen 2010 und 2014 hat sich daher der Anteil von Gas am Strommix in Deutschland auf unter sechs Prozent halbiert. Erst in den letzten Monaten erlebten Gaskraftwerke ein Comeback, weil sie aktuell zu günstigeren Kosten produzieren als einige Kohlemeiler.

Es ist einer der Grundwidersprüche der Energiewende: Zwar flossen über die Ökostrom-Umlage seit zwei Jahrzehnten riesige Milliardenbeträge in den Ausbau von Sonnen- und Windenergie, zuletzt rund 25 Mrd. Euro pro Jahr. Im ersten Halbjahr 2019 deckten die Erneuerbaren so schon 44 Prozent des Strombedarfs, ein gewaltiger Erfolg. An die klimaschädliche Kohle aber mit ihrer gut organisierten Lobby wagte sich dagegen lange Zeit niemand heran – auch nicht Angela Merkel, die sich gern als „Klimakanzlerin“ feiern ließ.

Stattdessen gab es sogar ein unfreiwilliges Konjunkturprogramm für die Kohle. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima 2011 beschloss die Bundesregierung hastig, bis 2022 aus der CO₂-armen Atomkraft auszusteigen. Während Kernkraftwerke vom Netz gingen, liefen die besonders schmutzigen alten Braunkohlemeiler weiter und produzierten bis zuletzt so viel CO₂ wie 2000, als die rot-grüne Regierung mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Energiewende beschloss. Fast ein Fünftel der Klimagase in Deutschland gehen auf das Konto der Braunkohle – nicht zuletzt, weil die abgeschriebenen Meiler in den vergangenen Jahren auf Hochtouren Strom für den Export produzierten. Auch deshalb wird die Bundesregierung ihr Klimaziel für das Jahr 2020 reißen: Statt 40 Prozent weniger CO₂ gegenüber 1990 werden es nach eigener Einschätzung wohl nur 32 Prozent.

Dass es anders geht, zeigt etwa Großbritannien, das 2013 eine nationale Abgabe auf fossile Energieträger einführte – als Ergänzung des zahnlosen EU-Emissionsrechtehandels, der bis vor Kurzem kaum Anreize für CO₂-ärmere Energieträger lieferte. Schon ein schmaler Mindestpreis von anfangs 16 Pfund je Tonne CO₂ reichte, um viele Steinkohlekraftwerke aus dem Markt zu preisen – vor allem zugunsten von Gasanlagen. Binnen fünf Jahren sank dadurch der CO₂-Ausstoß im britischen Stromsektor so stark, dass das Land heute nur noch so viele Klimagase in die Luft bläst wie Ende des 19. Jahrhunderts. Spätestens 2025 soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen.

In Deutschland fehlte der Regierung dagegen die Kraft, den Kohleausstieg wirklich anzupacken. Stattdessen lagerte sie den Job an eine Kommission aus, die sich im Januar auf das Enddatum 2038 einigte. Womöglich zu spät. Denn zugleich will die Bundesregierung mit Blick auf den Pariser Klimavertrag den CO₂-Ausstoß um 55 Prozent gegenüber 1990 senken – bis 2030. Erst seit aus den Fridays for Future eine Massenbewegung geworden ist und die Grünen erstaunliche Höhenflüge erleben, reden die Regierungsparteien nun ernsthaft über eine Reform der Steuern und Umlagen auf Energie – nachdem sich Deutschland lange darauf ausgeruht hat, einmal das EEG erfunden zu haben. Die Kanzlerin kündigt Schluss mit „Pillepalle“ an.

Dass das deutsche System überholt gehört, ist unter Experten unumstritten. Die immer neuen Umlagen, die über die Jahre auf den Strompreis gepfropft wurden, machen auch grünen Strom teuer. Auf diese Weise wird verhindert, dass billige Ökoenergie in großem Stil auch in anderen Bereichen eingesetzt wird, wo sie den CO₂-Ausstoß reduzieren könnte – etwa im Verkehr oder zum Heizen von Gebäuden mit Wärmepumpen. Für die nächste Phase der Energiewende sei der CO₂-Preis „die mit Abstand wichtigste politische Frage“, sagt Stefan Kapferer, Chef des Branchenverbands BDEW.

Problem 2: Die Windkraft-Krise

In einem Großraumbüro des Windkraftbetreibers Westfalenwind in Paderborn stapeln sich die Umzugskartons, prall gefüllt mit Akten: Anträge für neue Windparks. Für manche Projekte brauchen die Mitarbeiter sogar mehrere Kartons, damit alle Unterlagen reinpassen: Artenschutzgutachten, Schall- und Schattengutachten, Turbulenzgutachten, Bodengutachten, manchmal Gutachten zum Denkmalschutz. Sogar ein Schallgutachten für einen Schweinestall mussten sie schon einreichen.

Bei der 65-Mann-Firma, die rund um Paderborn 170 Windräder mit knapp 400 Megawatt Leistung besitzt oder betreibt, bekommen sie zu spüren, dass die Latte für die Genehmigung neuer Windparks heute höher liegt – und die Behörden immer neue Prüfungen erfinden, die das Verfahren verlängern. Seitdem die Windkraftgegner immer häufiger gegen positive Bescheide klagten und die Genehmigungsbehörden vor Gericht zerrten, stünden die Beamten auf der Bremse, sagt Westfalenwind-Chef Johannes Lackmann. „Dort ist jetzt Risikovermeidung das oberste Prinzip.“ Im Zweifel werde lieber nicht genehmigt – dann gebe es auch keine Klage. 2018 winkte der Kreis Paderborn nur noch sechs Projekte mit insgesamt 14 Windkraftanlagen durch. 2016 waren es noch 45 Projekte mit 88 Anlagen.

Noch immer sind die Deutschen grundsätzlich Anhänger ihrer Energiewende. Die Zustimmung für das Gesamtprojekt liegt in Umfragen seit Jahren stabil bei 90 Prozent oder mehr. Besonders stark ist der Rückhalt für den Ausbau grüner Energien. Nur wenn es dann konkret wird, sieht es plötzlich anders aus. Dort, wo etwa die dringend benötigten neuen Stromtrassen verlaufen sollen, haben Bürgerinitiativen oft von Anfang an dagegen gekämpft. Auch Klagen gegen Windräder gab es immer wieder – zuletzt allerdings haben sie sich noch einmal gehäuft.

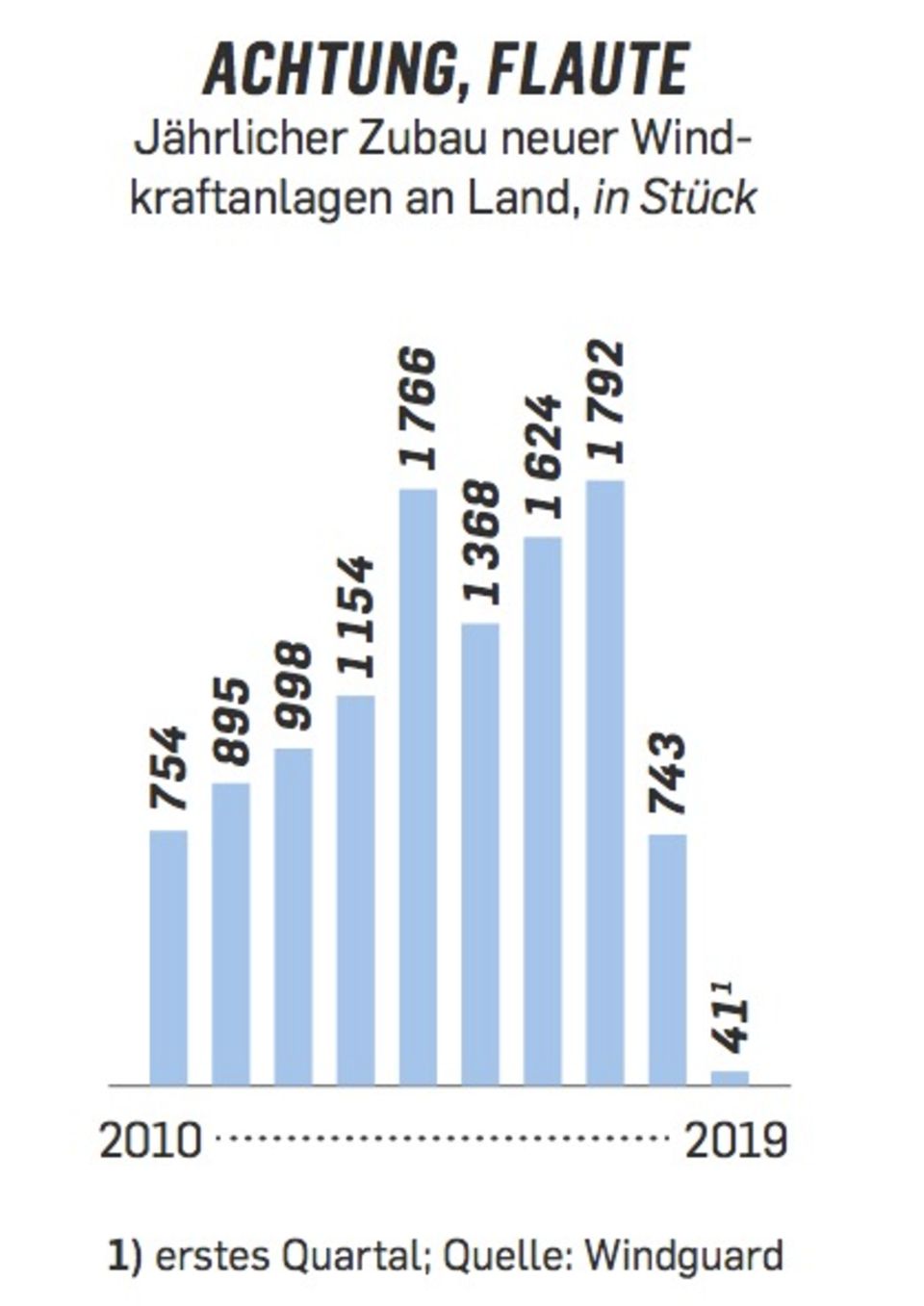

Die Kläger sind dabei häufig nicht nur die Anwohner, sondern ausgerechnet Naturschutzverbände, die durch die Rotoren Vögel in Gefahr sehen und sich dank ihres Verbandsklagerechts zu mächtigen Gegenspielern der Windbranche entwickelt haben. Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie wird heute gegen 80 Prozent aller neuen Onshore-Projekte geklagt – also gegen jene, die auf dem Land und nicht vor der Küste entstehen. 2018 sei „eines der schwächsten Jahre in der Geschichte der Windenergie in Deutschland“ gewesen, sagt Verbandschef Hermann Albers. 2019 dürfte es einen neuen Negativrekord geben: Im ersten Quartal 2019 kamen bundesweit nur 41 neue Anlagen hinzu – fast 90 Prozent weniger als in früheren Jahren.

Das Problem ist: Projekte, gegen die geklagt wird, können praktisch nicht an den Ausschreibungen teilnehmen, über die die Bundesregierung seit 2017 die Förderung von Ökostrom vergibt. Und die Aussicht auf deutlich längere Genehmigungsverfahren, auf Endlosprozesse und davon blockierte Erlöse schreckt Investoren ab. „Wind an Land macht in Deutschland keinen Spaß mehr“, sagt der Chef eines großen Energiekonzerns. Viele Unternehmen weichen deshalb ins Ausland aus.

Die Krise der Windkraft trifft die bisher wichtigste Stütze des Erneuerbaren-Booms. Knapp 30.000 Onshore-Windräder liefern bereits heute jede fünfte Kilowattstunde Strom. Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, müsste sich deren Gesamtleistung bis 2050 fast vervierfachen. Klingt nach einer Riesenaufgabe. Dank größerer Rotoren und verbesserter Generatoren wäre dem Windverband zufolge diese Leistung schon mit rund 35.000 Windrädern zu schaffen – wenn alte Anlagen, die nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung fallen, im großen Stil durch moderne ersetzt werden. Bloß sind für dieses sogenannte Repowering neue Genehmigungen nötig, an denen es nun hakt.

Man könne die aktuelle Lage bei der Windkraft „gar nicht überdramatisieren“, sagt Fraunhofer-Experte Hoffmann. Durch den jüngsten Einbruch ist nicht nur klar, dass in den nächsten Jahren weniger neue Onshore-Windenergie hinzukommt, als die Bundesregierung anpeilt. Bereits in den letzten Ausschreibungsrunden gab es viel zu wenige Gebote, weil es an verfügbaren Flächen und Genehmigungen für Repowering und neue Projekte hakt. Dabei halten so gut wie alle Experten schon das bislang geplante Ausbautempo für viel zu gering, um den Ökostromanteil wie von der Bundesregierung geplant bis 2030 auf 65 Prozent zu heben, um die Klimaziele einzuhalten.

Westfalenwind-Chef Lackmann sitzt nun am Steuer eines VW up, der E-Version natürlich, in der Batterie noch Strom für 50 Kilometer. Es geht über eine Bundesstraße, auf der auf beiden Seiten Dutzende Windräder stehen. Im Kreis Paderborn mit seinen windreichen Hochebenen drehen sich heute mehr 550 Anlagen. Im vergangenen Jahr feierte man hier, dass der Kreis als erster in NRW seinen Strombedarf rechnerisch komplett aus Ökoenergien decken kann. In Düsseldorf dagegen, wo seit 2017 eine eher windkraftskeptische Landesregierung das Sagen hat, gelte Paderborn wegen der ganzen Anlagen als „abschreckendes Beispiel“, sagt Lackmann.

Als Lackmann in den 90er-Jahren die ersten Mühlen aufstellte, war es noch kein großes Problem, die Genehmigungen zu bekommen. Damals war er einer der Windkraftpioniere in der Region, einer jener Ökos, die die Branche groß gemacht haben: Atomkraftgegner, Grünen-Mitglied, später im Ehrenamt Präsident des Bundesverbands der Erneuerbaren Energien. An seinen Windparks konnten sich auch Bürger beteiligen und mitverdienen – etwas, das in Berlin als Möglichkeit gilt, die Akzeptanz der Projekte vor Ort zu erhöhen, weil dann nicht nur anonyme Investoren profitieren.

Dennoch ist auch Lackmann in den vergangenen Jahren ins Visier des Naturschutzbunds (Nabu) geraten. Der Nabu habe sich systematisch mit Bürgerinitiativen verbündet, sagt Lackmann, während er den Wagen vorbei an den zehn Turbinen seines Windparks namens Wohlbedacht steuert. Er habe ja Verständnis für den Artenschutz. Aber nicht dafür, dass jeder einzelne Vogel den Klimaschutz bremsen könne.

Der Windpark Wohlbedacht ist ein gutes Beispiel für das ganze Problem: Lackmann will hier die Anlagen aus dem Jahr 2001 für rund 50 Mio. Euro durch neue ersetzen. Obwohl es um den Windpark vorher nie Krach gab, hat der Nabu mit einer Klage gegen das Repowering gedroht. Begründung: Neue Windräder mit längeren Rotorblättern bedrohten den in der Nähe brütende Rotmilan und die Wiesenweihe. Wohl auch wegen der Aussicht auf eine Klage der Naturschützer hat der Kreis die Genehmigung mit ganzen 111 Auflagen gespickt. So darf Lackmann etwa die Anlagen von März bis Oktober nur bei Dunkelheit betreiben, wenn die Tiere nicht aktiv sind. „So eine absurde Genehmigung habe ich noch nie gesehen“, sagt er. „Im Grunde wollten sie das Projekt killen.“

Der Nabu hält dagegen. „Wir sind ja keine Prozesshansel“, sagt NRW-Vizelandeschef Heinz Kowalski. Der Verband habe in den letzten zehn Jahren nur 44-mal in Sachen Windkraft geklagt und fast immer gewonnen. Betroffen seien deutschlandweit lediglich 0,5 Prozent aller Anträge. Natürlich nehme der Nabu den Klimaschutz ernst, sagt Kowalski. „Aber das Artensterben ist mindestens genauso schlimm, und es schreitet viel schneller voran.“ Und gerade im Kreis Paderborn gehe es auch darum, dass die Landschaft nicht „zu einer Industriekulisse“ werden dürfe. Allein in NRW laufen derzeit mindestens neun Nabu-Klagen, von denen mehr als 40 Windräder betroffen sind. Auch gegen Lackmanns Windpark Wohlbedacht geht der Nabu vor – trotz all der Auflagen.

Das Problem, sagt Lackmann, sei ja auch, dass allein die Angst vor Klagen die Behörden so sehr einschüchtere, dass sie sich mit immer neuen Prüfungen und Auflagen absicherten. Und Nabu-Vizechef Kowalski bestreitet nicht, dass sein Verband gegenüber Windkraftbetreibern und Verwaltungen durchaus mit Klagen winkt: „Wenn einer nicht hören will, muss er den Arm des Gesetzes spüren.“

Bloß: Ohne die Auflagen, sagt Lackmann, hätte etwa der Windpark Wohlbedacht künftig für 4,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde produzieren können, „dicht am Marktpreis“. Durch die Einschränkungen seien es nun 8 Cent. Dennoch erhielt Wohlbedacht bei der Auktionsrunde im Mai einen Zuschlag – ein Beleg dafür, dass viel zu wenig Projekte in die Ausschreibungen gehen. Allein für dieses Projekt ergäben sich so in 20 Betriebsjahren 40 Mio. Euro Mehrkosten, rechnet Lackmann vor. Finanziert werden müssen die Zusatzkosten aus der EEG-Umlage. Das mache die Energiewende ein Stück teurer und bringe „die verfehlte Klimaschutzpolitik weiter in Verruf“.

Problem 3: Führungsschwäche

Ein Feld in der Nähe von Haren im Emsland, morgens um halb acht. Auf einer Baustelle steht eine Handvoll Männer mit Schutzhelmen und schaut zu, wie ein Stromkabel in der Erde verschwindet. Das Kabel ist 1000 Meter lang, von einer Trommel auf einem Spezial-Lkw wird es per Winde direkt in eines von sechs Leerrohre im hüfttiefen Kabelgraben gezogen. Nach einer Stunde ist nur noch das Ende zu sehen.

Hier im nordwestlichsten Zipfel der Republik, kurz vor der holländischen Grenze, baut der Netzbetreiber Tennet eine neue 380-Kilovolt-Leitung. Sie soll helfen, die wachsende Strommenge aus den Windparks in der Nordsee abzutransportieren. Die 180 Kilometer bis nach Wesel am Niederrhein gehören zu den ersten Energiewende-Trassen, die streckenweise unter die Erde verlegt werden. Die Erdkabel sind zwar vier- bis achtmal so teuer wie eine Freileitung. Aber sie sollen helfen, den seit Jahren lahmenden Netzausbau zu beschleunigen. Das Kalkül: Wo Anwohner keine Strommasten sehen, gibt es auch keine Proteste.

Die Pläne für die Leitung „Dörpen/West – Niederrhein“, die bei Haren auf drei Kilometern unterirdisch verläuft, gehen zurück ins Jahr 2009. Damals tauchte sie das erste Mal in einem Gesetz auf, das Trassen mit „vordringlichem Bedarf“ für die Energiewende auflistet. Stand heute soll die komplette Leitung erst 2021 fertig sein – zwölf Jahre später. „Aus Sicht des Netzbetreibers ist das gefühlt zu lang“, sagt Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens. Aber eine solche Dauer sei „kein Einzelfall“. Es handele sich um „sehr, sehr komplexe Verfahren“, vor allem bei Projekten, die mehrere Bundesländer berühren. In den Verfahren müsse man manchmal „viele Schritte wiederholen“. Manchmal gibt es auch Klagen von Anrainern, die ebenfalls Zeit kosten.

Schon seit Jahren ist der Netzausbau ein bemerkenswerter Fall politischen Missmanagements. Für die neue Energieversorgung muss der Strom transportiert werden – von den großen Windparks im Norden und Osten in die Verbrauchszentren im Süden und Westen, wo erst die Atom- und dann die Kohlemeiler wegfallen sollen. Ohne neue Leitungen keine Energiewende.

Trotzdem kümmerten sich die wechselnden Minister jahrelang kaum um das Thema, mit dem sich bei den Wählern nichts gewinnen, aber viel verlieren lässt. Schon 2004 erläuterte etwa eine Studie des Bundesverbands Windenergie, dass Erdkabel den Netzausbau beschleunigen können, weil die Bürger ihn so eher mittragen. Doch der Verband lief damit gegen die Wand. „Wir sind damals bei allen Fraktionen im Bundestag auf Unverständnis gestoßen“, erinnert sich Verbandspräsident Albers. Als er 2007 den damaligen Umweltminister Sigmar Gabriel bei einem Besuch auf einer Windmesse auf die Erdkabel ansprach, erzählt Albers, habe der ihn angefaucht: „Das interessiert mich jetzt nicht. Ich will, dass die Kosten sinken, sinken und noch mal sinken.“

Erst Jahre später, unter dem Eindruck zunehmender Proteste von aufgebrachten Bürgern, entdeckten Gabriel und seine Kollegen die Vorteile von Erdkabeln. 2015 beschloss die Große Koalition deshalb, die drei wichtigsten Nord-Süd-Stromautobahnen unter die Erde zu legen, wo immer es technisch geht. Kosten? Egal. Nach der Entscheidung saß ein feixender CSU-Chef Horst Seehofer in der bayerischen Landesvertretung in Berlin und verkündete stolz: „Eine Monstertrasse verschwindet einfach.“

So lief es oft beim Netzausbau: Der Bund beschließt neue Leitungen, in Ländern und Kommunen werden sie bekämpft. Manche Politiker schaffen es sogar, gleichzeitig für und gegen die Trassen zu sein – so wie Seehofer, der als Ministerpräsident 2013 im Bundesrat erst für die Stromautobahnen stimmte und sich dann zu deren oberstem Gegner aufschwang, als Bürger in Bayern gegen die Trassen mobil machten. Monatelang sabotierte Seehofer die gesamte Netzplanung im Bund.

Der Erdkabel-Deal von 2015 verteuerte die Leitungen aber nicht nur um Milliarden, er machte auch die jahrelange Planung der Trassen zunichte. Statt 2022, wenn es keinen Atomstrom mehr gibt, werden die Leitungen nun 2025 fertig, womöglich sogar erst 2030. Bis dahin braucht Bayern darum Reservekraftwerke wie Irsching 6. Sie sollen 2022 bereit stehen und nach zehn Jahren wieder abgebaut werden, wenn die neuen Trassen Strom nach Süddeutschland bringen. Kosten? Auch hier egal.

Kleinstaaterei und mangelnde Führung des Bundes haben dazu geführt, dass von den benötigten 7.700 Kilometern neuen Leitungen bisher erst rund 1.000 fertig sind. Die fehlenden Trassen bedrohen längst die gesamte Energiewende. Im Norden muss der Bau neuer Windräder gedrosselt werden, weil der Strom nicht abfließen kann. Wenn der Netzausbau nicht endlich schneller voran komme, werde auch der Kohleausstieg nicht wie geplant funktionieren, warnt RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz. Zudem kosten die Notfalleinsätze für die überlasteten Leitungen jedes Jahr Unsummen, die am Ende die Stromkunden zahlen müssen: 2018 waren es fast 1,5 Mrd. Euro.

Auch die Leitung „Dörpen/West – Niederrhein“ steht erst in Teilen. Wer von ihrem Ausgangspunkt in Dörpen über die A31 nach Süden fährt, kommt vorbei an neuen Masten, die Tennet entlang einer bestehenden Trasse aufgestellt hat. Noch 2019 will das niederländische Unternehmen seinen Teilabschnitt von 30 Kilometern fertigstellen. Der Netzbetreiber Amprion, der für das Höchstspannungsnetz in NRW und den dortigen Abschnitt der Trasse zuständig ist, steckt dagegen noch in der Planung. „Das zeigt, wie der Netzausbau funktioniert. Die einen buddeln schon, die anderen wurschteln noch vor sich hin“, sagt Harens Bürgermeister Markus Honnigfort.

Tatsächlich gibt es selbst in ihrem 20. Jahr genau genommen nicht eine Energiewende, sondern mehrere: ein Nebeneinander von Bund und Ländern, die eigene Konzepte verfolgen – und etwa beim Netzausbau teils nach Landesrecht planen. Bei der Energiewende fehle es an einer Gesamtkoordination, rügt der Bundesrechnungshof. Erster Adressat der Kritik: das federführende Bundeswirtschaftsministerium.

Doch der aktuelle Minister Peter Altmaier schaffte es zuletzt über Monate nicht einmal, einen Kandidaten zu finden für den wichtigen Posten des Staatssekretärs, bei dem die Fäden in der Energiepolitik zusammenlaufen. Als Altmaier 2018 zu Besuch in Haren war, um sich das Erdkabel-Pilotprojekt anzuschauen, fragte ihn der Bürgermeister, wer bei der Energiewende überhaupt „den Hut aufhat“.

Beim Netzausbau zeigt sich, dass die Energiewende an Grenzen stößt, die der deutsche Föderalismus und das Planungsrecht schon sehr viel kleineren Infrastrukturvorhaben setzen – und die ein Projekt von nationaler Tragweite massiv erschweren. Obwohl es Versuche gab, die Planungsprozesse etwa für neue Leitungen zu verschlanken, gibt es immer noch zu viele Blockademöglichkeiten.

Das Planungsrecht gleiche einem Malefiz-Spiel, sagt Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil: „Eine Hürde folgt der nächsten.“ Nicht nur er hält es deshalb für sinnvoll, dass zentrale Trassen per Bundesgesetz im Parlament beschlossen werden – was Vetomöglichkeiten reduzieren und „Endlosklagen“ vor den Verwaltungsgerichten verhindern würde. Weil verweist gern auf die Niederlande, wo der Netzausbau und neue Windprojekte sehr viel schneller realisiert werden, ohne die Rechte der Betroffenen zu beschneiden. „Die sind auch ein Rechtsstaat.“

Auch andere Probleme verhindern, dass aus der Strom- eine echte Energiewende wird: Der seit Jahren geplante Steuerbonus für energieeffiziente Gebäudesanierung hängt bis heute zwischen Bund und Ländern fest. Auch bei Speichertechnologien – wenn etwa überschüssiger Windstrom in Wasserstoff umgewandelt wird, um ihn später anderswo zur Verfügung zu stellen – tut sich zu wenig. Im heutigen Umlagensystem rechnen sie sich einfach nicht.

Ist die Energiewende angesichts all dessen also praktisch schon so gut wie gescheitert? Nun – es ist ja nicht alles schiefgelaufen. Das Mammutprojekt hat durchaus Erfolge vorzuweisen, die Erneuerbaren etwa liefern nicht nur immer mehr Strom, ihre Kosten sind seit 1999 auch massiv gesunken. Das Land müsste bloß noch einmal das Tempo erhöhen.

Umso dramatischer, dass ein anderer Faktor zu einer immer größeren Gefahr wird: das erodierende Vertrauen vieler Bürger. Die grundsätzliche Zustimmung zur Energiewende bleibt zwar hoch – allerdings hat das Soziale Nachhaltigkeitsbarometer der Potsdamer Wissenschaftsallianz IASS festgestellt, dass 75 Prozent der Befragten deren konkrete Umsetzung für „teuer“ halten, 60 Prozent für „chaotisch“ und 51 Prozent für „ungerecht“.

Die Rückkopplung lässt sich heute schon beobachten: Weil sie das Gefühl haben, dass die Energiewende planlos umgesetzt wird, schwindet bei vielen Bürgern die Bereitschaft, Belastungen wie Stromtrassen oder Windräder in der Nachbarschaft hinzunehmen. Das wiederum führt zu noch mehr Durcheinander, nicht nur durch Klagewellen, sondern auch politisch: Landesregierungen wollen die Regelungen für Mindestabstände zwischen Windrädern und Siedlungen verschärfen. Bürgermeister organisieren Unterschriftenlisten. Oder der besonders erstaunliche Fall aus dem thüringischen Saale-Orla-Kreis: Da unterstützt der Landrat Bürgerinitiativen sogar mit einem Zuschuss von 2.000 Euro aus Steuermitteln – bei ihrem Kampf gegen neue Windkraftprojekte.

Der Beitrag ist in Capital 08/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay