Es sind vor allem drei Entwicklungen, die Anlass zur Sorge geben. Erstens: Der Rückstand Deutschlands in digitalen Schlüsseltechnologien und die Abhängigkeit von ausländischen Technologieimporten nehmen ständig zu. Zweitens: Deutsche Unternehmen lösen sich zu langsam aus geostrategischen Abhängigkeiten (insbesondere von China). Drittens: Deutsche Unternehmen tun sich extrem schwer, langfristige Zukunftsmärkten zu erschließen.

Zunehmender Rückstand Deutschlands bei digitalen Schlüsseltechnologien

Generell sind gegenseitige Abhängigkeiten Teil einer arbeitsteiligen Weltwirtschaft. Kein Land kann in allen Technologiefeldern gleichzeitig führend sein, und der internationale Handel mit Technologiegütern ist prinzipiell effizienzfördernd. Problematisch sind jedoch einseitige und tendenziell zunehmende Abhängigkeiten in wichtigen Querschnitts- oder Schlüsseltechnologien. Während die deutsche Wirtschaft im Durchschnitt aller Industriebranchen eher moderat von internationalen Vorleistungen abhängig ist, zeigt sich vor allem bei Informationstechnologie, Kommunikationshardware, 5G und Künstlicher Intelligenz eine zunehmende Abhängigkeit von Technologieimporten, nicht zuletzt aus China.

Ein wachsender Rückstand Deutschlands in digitalen Schlüsseltechnologien zeigt sich auch in der Patentstatistik des Europäischen Patentamtes. So ist der – im Vergleich zu anderen Technologien – ohnehin eher bescheidene Anteil deutscher Patentanmelder in Technologiefeldern wie audiovisuelle Technologien, Telekommunikation, Halbleiter oder digitale Kommunikation in den letzten Jahren weiter rückläufig. Die deutsche Industrie droht, in wichtigen digitalen Technologien den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. Das ist vor allem deshalb problematisch, weil solche Querschnittstechnologien alle Wirtschaftsbereiche durchdringen.

Deutschland löst sich zu langsam aus geostrategischen Abhängigkeiten

Spätestens der Ausbruch des Ukraine-Krieges hat die Risiken einseitiger Abhängigkeiten in Handels- und Investitionsbeziehungen offengelegt. Während die Handelsbeziehungen zu Russland inzwischen weitgehend gekappt sind, liegen der Handel mit China und die dortigen Investitionen deutscher Unternehmen derzeit auf Rekordniveau. Von einer Diversifizierung bei Handel und Investitionen ist wenig zu spüren, stattdessen ist die China-Abhängigkeit der deutschen Industrie weiter gewachsen.

Dies ist aus mehreren Gründen problematisch: Durch die zunehmenden Spannungen mit den USA wird China mehr und mehr zu einem Hort geostrategischer Unsicherheit. Eine mögliche Eskalation des Taiwan-Konfliktes würde auch die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen massiv beeinträchtigen. Insbesondere mittelständische Unternehmen, die sich wegen des Ukrainekriegs aus Russland zurückgezogen haben, beklagen bereits heute zunehmende Schwierigkeiten und Diskriminierungen auf dem chinesischen Markt.

Für besonders innovative und technologieintensive deutsche Unternehmen kommt ein weiteres Problem hinzu: Um Zugang zum chinesischen Markt zu bekommen, sind sie vielfach gezwungen, ihr „Wissenskapital“, das heißt ihr technologisches Know-how, mit chinesischen Partnern zu teilen. Der Preis für kurzfristige Gewinne ist also langfristig zu entrichten und besteht in der Stärkung zukünftiger Wettbewerber.

Zukunftsmärkte werden zu langsam erschlossen

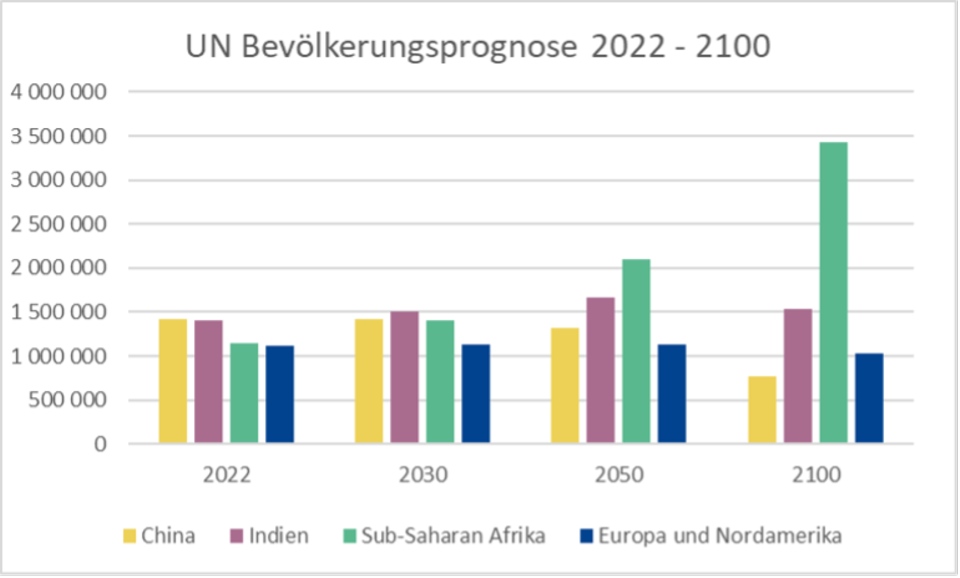

Auch wenn China auf absehbare Zeit ein wichtiger Außenhandelspartner bleiben wird, liegen die eigentlichen Wachstumsmärkte der Zukunft anderswo. Indien überholt China gerade als bevölkerungsreichtes Land der Erde und wird weiterhin wachsen, während sich die Bevölkerung Chinas nach Prognosen der UN (mittleres Szenario) bis zum Jahr 2100 halbieren wird. Sub-Sahara Afrika wird bis zum Jahr 2100 rund 3,5 Milliarden Einwohner haben und damit bevölkerungsreicher sein als China, Indien, Europa und Nordamerika zusammen.

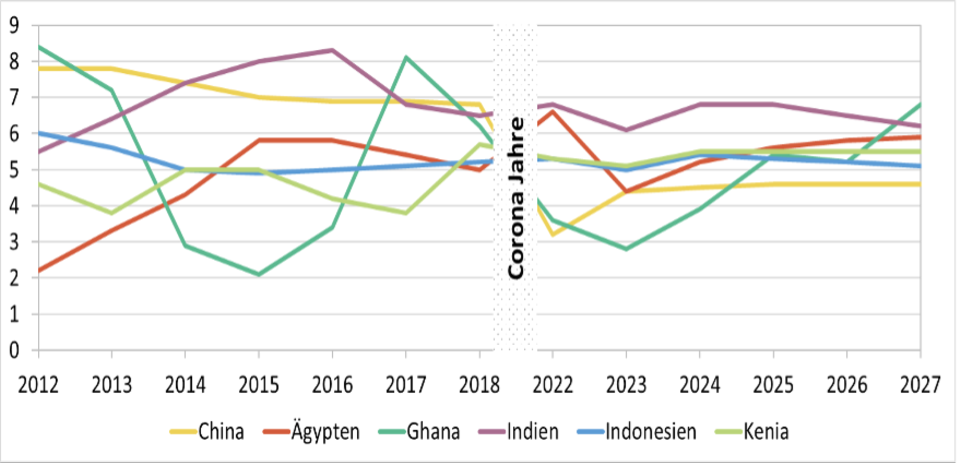

Zwar ist Bevölkerungswachstum nicht gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum, aber auch in dieser Hinsicht hat China seine unangefochtene Spitzenstellung verloren. Die Zeit zweistelliger Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts ist lange vorbei, und nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds dürften Länder wie Indien, Indonesien und eine Vielzahl afrikanischer Länder in den nächsten Jahren schneller wachsen als China.

Es ist erstaunlich – und erschreckend – wie wenig deutsche Unternehmen bislang in diesen Ländern investieren. Die Investitionen deutscher Unternehmen in Sub-Sahara Afrika (ohne Südafrika) liegen zwischen 1 und 2 Mrd. Euro (2020) und machen damit kaum mehr als ein Promille der deutschen Direktinvestitionen im Ausland aus. Zählt man die deutschen Direktinvestitionen in Afrika, Indien und Indonesien zusammen, so beträgt deren Anteil gerade einmal 2,5 Prozent. Unternehmen aus den USA und China, aber auch aus Frankreich und Großbritannien sind auf diesen Zukunftsmärkten bereits sehr viel stärker engagiert und investiert.

Kluge Industriepolitik gefordert

Die deutsche Industrie steht vor fundamentalen Herausforderungen. Sie droht, bei der Entwicklung und Anwendung von digitalen Schlüsseltechnologien abgehängt zu werden und bei der Erschließung von Zukunftsmärkten zu spät zu kommen. Mehr langfristiges Denken, mehr Mut und Risikobereitschaft bei der Erschließung neuer Märkte und mehr Tempo bei der Entwicklung und Anwendung von neuen Technologien sind unabdingbar.

Aber auch die Politik ist gefordert. Eine kluge Industriepolitik fokussiert nicht auf bestimmte Sollstrukturen, sondern stärkt die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft an sich verändernde Markterfordernisse und Rahmenbedingungen. Aus innovationspolitischer Sicht prioritär erscheint der zügige Ausbau des digitalen Binnenmarktes, die Stärkung des europäischen Marktes für Wagniskapital und eine verstärkte, möglichst technologieneutralen Förderung von Forschung und Innovation.

Auch bei der Erschließung neuer Märkte kann die Politik eine unterstützende Rolle spielen, etwa durch Investitionsgarantien oder durch die Förderung von Infrastruktur-, Energie- und Bildungsprojekten in Ländern wie Indien, Indonesien oder in Sub-Sahara Afrika. Mit der Global-Gateways Initiative der EU steht dafür ein geeignetes Instrument bereit, dass aber bislang nur unzureichend genutzt wird.