Loudoun County im Norden Virginias empfiehlt sich auf den ersten Blick eigentlich eher als Ausflugsziel für Fahrradtouristen und Naturliebhaber denn als Mekka für Tech-Titanen. Doch hier, nur eine knappe halbe Autostunde westlich von Washington, versteckt zwischen alten Plantagen-Villen, bewaldeten Hügeln, Weinhängen und Pferdeweiden, steht Data Center Alley - die größte Ansammlung von Rechenzentren der Welt.

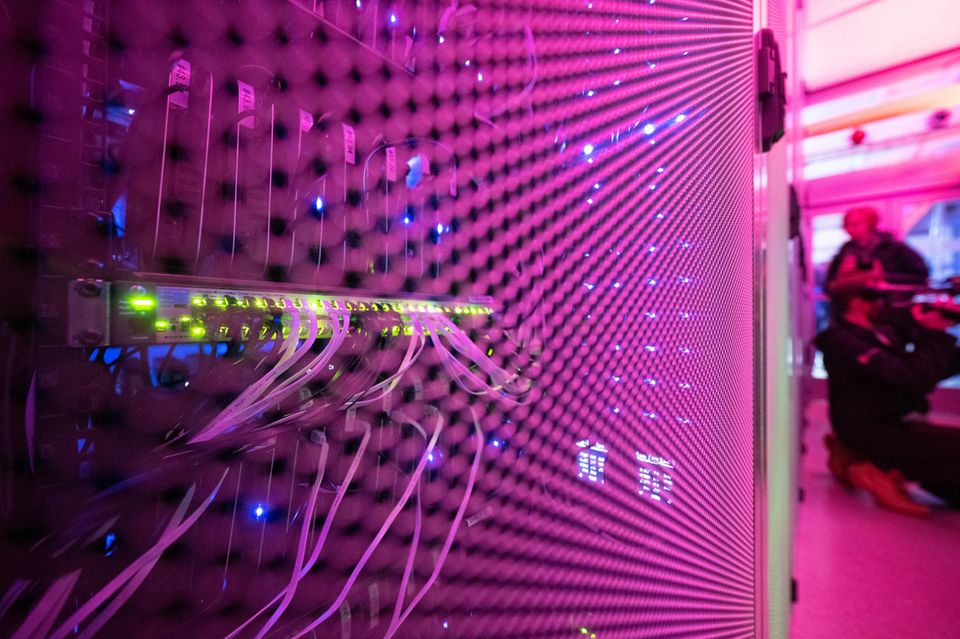

Fast 350 Serverfarmen sind hier im Betrieb oder im Bau, verstreut in den kleinen Städtchen rund um den Flughafen Dulles, mit einer Gesamtfläche von rund drei Quadratkilometern – größer als der Berliner Wannsee. Ein Großteil des weltweiten Internetverkehrs fließt durch diesen Knotenpunkt, der sich dank der Ursprünge des Internets als militärisches Kommunikationsnetz nahe des Pentagons sowie durch Steuervorteile, stetiges Klima und ausreichend Kühlwasser aus dem Potomac-Fluss entwickelt hat. Und durch niedrige Strompreise.

Doch schon bald könnte die Erfolgsformel hinter der Tech-Idylle getrübt werden. In den nächsten Jahren, warnen Analysten der Investmentfirma TD Cowen, könnten im Norden Virginias und Teilen von Ohio, einem weiteren Hotspot der Cloud-Industrie, die Stromversorgungskapazitäten knapp werden.

Grund dafür ist der Energiehunger des KI-Booms. Seit Google, Amazon und Microsoft sich ein Wettrüsten bei der Entwicklung generativer künstlicher Intelligenz liefern, ist die weltweite Nachfrage nach den Speicherhallen explodiert wie nie zuvor – und mit ihnen der globale Stromverbrauch. Denn nur eine einzige von ihnen verbraucht so viel Energie wie mehrere zehntausend Haushalte. In den USA sind daher allein im ersten Halbjahr so viele neue Kraftwerke ans Netz gegangen wie seit mehr als 20 Jahren nicht.

Nadelöhr Stromversorgung

Die Rechenzentren für die KI-Entwicklung sind gleichzeitig das Rückgrat der digitalen Transformation und ihre Achillesferse. „Eine der Grenzen für den Einsatz von Chips in der KI-Wirtschaft wird sein, wo wir die Rechenzentren bauen, und wo wir den Strom herbekommen“, zitiert die britische „Financial Times“ Daniel Golding, einen früheren Google-Manager für Rechenzentren. „Irgendwann wird die Realität der Stromnetze der Künstlichen Intelligenz in die Quere kommen.“

Bisher war es vor allem die Chipknappheit, die den KI-Boom begrenzt: Die Techgiganten gehen regelrecht auf die Jagd nach den Hochleistungs-GPUs oder müssen monatelang auf Lieferung warten. Nvidia-Chef Jensen Huang versuchte erst in der vergangenen Woche die Nerven von Investoren und Entwicklern zu beruhigen, dass die Versorgung mit den neusten KI-Superchips der Blackwell-Generation durch „jede Menge Nachschub“ gesichert sei. Doch das wirkliche Nadelöhr ist die Stromversorgung.

Denn während eine einfache Google-Suche etwa 0,3 Wattstunden verbraucht, sind es bei einer typischen Anfrage an ChatGPT rund 2,9 Wattstunden – das Zehnfache. „Der Chipmangel mag womöglich hinter uns liegen“, warnte Tesla-Chef Elon Musk deshalb bereits im Frühjahr. „Der nächste Engpass wird Elektrizität. Ich denke nächstes Jahr wird man sehen, dass es einfach nicht genug Strom gibt, um all die Chips zu betreiben.“ Auch Blackstone-Chef Steve Schwarzman ist alarmiert: Es gäbe einen regelrechten Run auf freie Flächen für den Bau von KI-Rechenzentren. Die Investmentsummen seien „atemberaubend“: „Ich habe so was noch nie gesehen.“

Mehr als 8000 Rechenzentren gibt es laut Internationaler Energieagentur (IEA) derzeit weltweit, ein Drittel davon steht in den USA, etwa ein Sechstel in Europa und ein Zehntel in China. Die IEA schätzt, dass sich der globale Verbrauch der Stromfresser bis 2026 mehr als verdoppeln wird – auf mehr als 1000 Terrawattstunden. Das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von Japan. Laut IEA wird der zusätzliche Verbrauch irgendwo zwischen 160 und 590 Terrawattstunden liegen. Bestenfalls muss die Welt also in nur zwei Jahren so viel zusätzlichen Strom erzeugen, wie Schweden verbraucht. Oder schlimmstenfalls ein weiteres Deutschland anschließen.

Schon heute verbrauchen die Datencenter laut IEA rund 1,3 Prozent des gesamten Stroms weltweit, bis 2026 könnten es dann 3 Prozent sein. Zum Vergleich: Die Aluminiumherstellung verschlingt zurzeit etwa 4 Prozent der Stromerzeugung. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz würde damit zu den energieintensivsten Branchen der Welt aufsteigen, vergleichbar mit der klassischen Schwerindustrie.

In Irland flackern schon die Lichter

Manche Orte schlingern schon am Rande des Blackouts: In Irland etwa geht bereits ein Fünftel des nationalen Stromverbrauchs auf Datencenter zurück, in zwei Jahren könnte es rund ein Drittel sein. Der lokale Netzbetreiber will daher bis auf Weiteres im Großraum Dublin keine neue Speicherhallen ans Netz anschließen. Auch in den Niederlanden gilt seit Anfang des Jahres mit wenigen Ausnahmen ein De-Facto-Verbot für neue Hyper-Rechenzentren im ganzen Land.

Die größten Rechenzentren

Platz zehn belegt das Silicon Valley. Im allgemein zugänglichen Bericht war der genaue Stromverbrauch nicht aufgeführt. „Visual Capitalist“ bezifferte ihn auf 617 Megawatt (MW). Zur Einordnung: Ein mittelgroßes Atomkraftwerk kommt auf eine Nennleistung von rund 1400 Megawatt.

Der Markt mit Rechenkapazitäten wächst laut dem Bericht von Wakefield & Cushman nicht zuletzt durch Künstliche Intelligenz (KI) rapide. Die kombinierte Leistung stieg den Angaben zufolge 2023 binnen eines Jahres von 4,9 auf schätzungsweise 7,4 Gigawatt. Die USA dominieren die Branche – sind allerdings im Ranking der größten Rechenzentren zunächst auf die hinteren Plätze verbannt. Der zweitgrößte Hub der USA findet sich demnach in Dallas mit einer Gesamtleistung von 654 MW. Mehr als 100 Rechenzentren sollen sich in der drittgrößten Stadt im Bundesstaat Texas ballen. Texas wurde für viele Techkonzerne aus Kalifornien zur neuen Heimat.

Im weltweiten Versorgungsnetz mit digitalen Daten kommt Australien eine wichtige Rolle zu. Sydney rangierte mit 667 MW auf Platz acht der größten Standorte für Rechenzentren. Die verbrauchen allerdings enorm viel Energie. Rund vier Prozent des weltweiten Stromverbrauchs geht Analysen zufolge bereits auf das Konto von Rechenzentren. Insbesondere KI ist extrem energieaufwendig und könnte laut Schätzungen in einigen Jahren fast ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs ausmachen. Das treibt auch die Kosten für die oft noch kostenlos angebotenen Dienste wie ChatGPT in die Höhe. Laut Wakefield & Cushman sind die Strompreise für die Betreiber binnen eines Jahres um durchschnittlich 16 Prozent gestiegen. Auch Grundstückspreise sorgten für höhere Ausgaben.

Dass die ersten Computer von IBM ein Zimmer gefüllt haben, lässt sich heute im Smartphone-Zeitalter kaum noch nachvollziehen. Möglicherweise stellt sich dieser Effekt in einigen Jahrzehnten auch angesichts von Fotos heutiger Rechenzentren ein. Forschern aus Schanghai (mit 725 MW auf Platz sieben der größten Standorte) ist möglicherweise ein Durchbruch gelungen. Sie präsentierten im Februar 2024 im renommierten Fachmagazin „Nature“ eine CD, auf der sich 200 Terabyte an Daten speichern lassen sollen. Das entspricht der 4000-fachen Speicherkapazität einer Blu-ray.

Für den Bericht wurden den Angaben zufolge weltweit 63 Standorte ausgewertet. Auch Deutschland war in den Top 10 vertreten. Die Rechenleistung in Frankfurt am Main wurde demnach nur von fünf Rechenzentren-Hubs übertroffen. Die Experten berechneten eine Gesamtleistung von 864 MW. Die wird laut dem Bericht weniger von Cloud-Kunden im Ausland, sondern in erster Linie von ortsansässigen Unternehmen und auch Behörden an dem Börsenstandort genutzt.

Mit einem hauchdünnen Vorsprung sicherte sich Tokio laut Wakefield & Cushman den fünften Platz vor Frankfurt am Main. Die Rechenzentren in der japanischen Hauptstadt kamen demnach auf nur ein MW Leistung mehr. Knapp war auch Tokios Abstand zur Nummer vier.

London ist der Digitalhub Europas. Die Rechenzentren in der britischen Hauptstadt verfügten laut der Analyse über eine Gesamtleistung von 1053 MW. Sie lag damit weit vor der europäischen Nummer zwei, Frankfurt am Main – und spielte dennoch nicht in einer Liga mit den beiden Spitzenreitern.

China hat früh auf Digitalisierung gesetzt, um zur dominierenden Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Peking hat sich dabei laut der Analyse zum zweitgrößten Standort von Rechenzentren weltweit entwickelt. Deren Leistung summierte sich den Angaben zufolge zuletzt auf 1799 MW. Das war mehr als das Doppelte von Singapur auf Platz vier.

Nord-Virginia klingt zunächst nicht nach dem digitalen Hub schlechthin. Doch über die Region wird den Angaben zufolge mehr als ein Drittel des weltweiten Digitalverkehrs geleitet. Denn zum einen liegt hier die US-Hauptstadt Washington, D. C. Vor allem aber unterhält Amazon Web Services in der Region viele Rechenzentren, wie Wakefield & Cushman erläuterte. Die Experten zählten knapp 300 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2552 MW.

Mit den drohenden Engpässen dürften in den kommenden Jahren die analogen Folgen der industriellen Entwicklung künstlicher Intelligenz immer mehr zum Politikum werden. Nicht nur, weil immer mehr Anwohner von Ashburn bis Amsterdam rebellieren werden, wenn neben ihren Häusern plötzlich gigantische Kühlhallen für KI-Server aus dem Boden sprießen. Sondern, weil der Energiehunger der neuen Technik die Klimaziele von Techfirmen und Regierungen gleichermaßen gefährdet.

Denn unklar ist nicht nur, ob der Stromhunger der KI-Zentren rechtzeitig gestillt werden kann. Sondern auch mit welcher Technik. Zwar hat etwa Amazon Web Services (AWS) in Irland für seine Rechenzentren langfristige Stromlieferverträge mit einem Windpark abgeschlossen. Wegen des enormen Stromhungers der Serverhallen dreht der Konzern die Energiewende in Pennsylvania aber wieder zurück: Dort wird ein Datenzentrum neben einem Atommeiler ausgebaut. In Schweden gibt es sogar Pläne für ein Rechenzentrum mit eigenem Mini-Reaktor. Ob sich der KI-Boom zum Risiko oder zur Chance für die Energiewende entwickelt, hängt auch davon ab, wie intelligent die Chips für Künstliche Intelligenz selbst werden. Die neuste Blackwell-Generation von Nvidia soll laut der Firma 25-mal weniger Strom verbrauchen.

Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland