So sieht ein Paradoxon aus: Der Staat schafft das Instrument der Selbstanzeige, damit sich Steuerbetrüger selbst anzeigen. Irgendwann zeigt dieses Instrument tatsächlich die gewünschte Wirkung. Und schon flammt eine Debatte auf, dieses Instrument abzuschaffen.

Statt uns über den Fall Alice Schwarzer zu entsetzen, sollten wir uns freuen. Denn er steht stellvertretend für einen Trend: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten kehren beträchtliche Summen hinterzogener Gelder heim. Über 3 Mrd. Euro kassierte der Fiskus dank Selbstanzeigen allein in den vergangenen drei Jahren. Dagegen brachte die Steueramnestie 2003 des damaligen Finanzministers Hans Eichel insgesamt nur etwa ein Drittel soviel ein.

Viele Menschen sind offenbar persönlich enttäuscht über das Verhalten von Alice Schwarzer oder Uli Hoeneß. Aber dass viele Deutsche, Prominente genauso wie Handwerker, Angestellte aus der Mittelschicht und Beamte in den vergangenen Jahrzehnten Geld ins Ausland geschafft oder auf andere Weise am Fiskus vorbeigeschleust haben, dürfte wirklich niemand überraschen. Steuersparen war (ist?) in Deutschland Breitensport – mit 1000 legalen Steuertricks und bei Bedarf noch ein paar illegalen. Dem Staat entgehen jährlich zwischen 30 und 100 Mrd. Euro; die Schätzungen schwanken ziemlich. Viel Geld jedenfalls. Und zu Taten gehören nunmal Täter. Nur, dass sie früher nicht so leicht namhaft wurden.

Die Abschreckungsstrategie wirkt

Statt sich rituell zu erregen, sollte man sich die jüngsten Erkenntnisse zu Nutze machen. Die erste ist: Ohne Peitsche geht es nicht. Die 26.000 Steuerzahler, die sich 2013 selbst anzeigten, hat nicht plötzlich Reue übermannt. Der Staat hat sie in die Ecke gedrängt, durch den Ankauf von Steuer-CDs und Druck auf die Oasen. Also flüchteten sie wieder – diesmal nach vorn.

Will der Staat Steuerhinterziehung verhindern, muss er dafür sorgen, dass das Risiko der Entdeckung und die Strafe hoch sind. Die Abschreckungsstrategie wirkt.

Doch das allein reicht nicht. Die Forschung ist längst darüber hinweg zu behaupten, Steuerhinterziehung sei eine rein ökonomische Handlung, bei der die Steuerzahler das Entdeckungsrisiko und die mögliche Strafe einerseits gegen die ersparte Summe anderseits abwägen. Es wird immer Menschen geben, die so ticken.

In der Regel aber spielt ein anderer Faktor entscheidend mit: die Steuermoral. Oder neutraler ausgedrückt, die intrensische Motivation der Bürger, etwas von seinem Geld an den Staat abzugeben. Wenn diese Bereitschaft fehlt, dann schwingt der Fiskus die Peitsche letztlich vergebens.

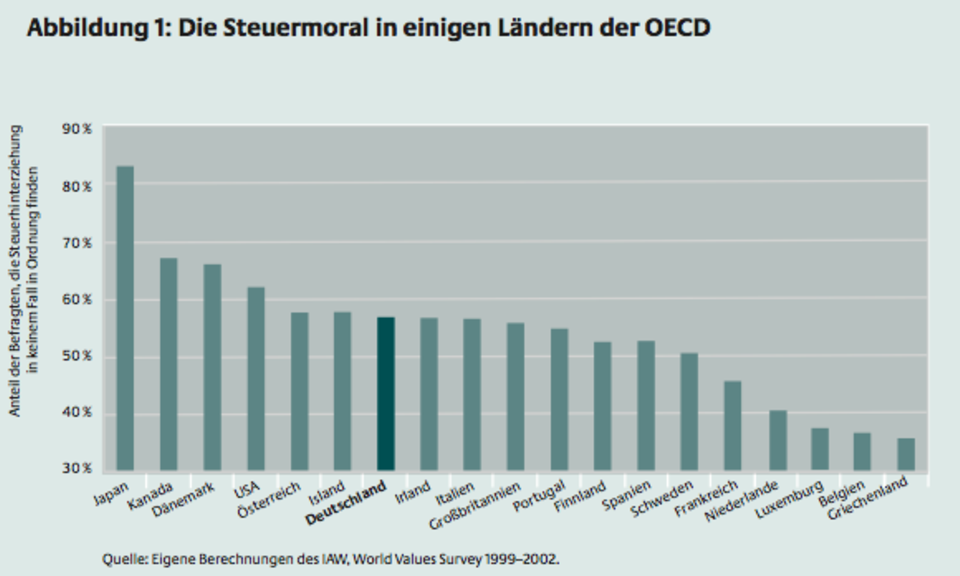

In Deutschland war die Steuermoral in den vergangenen Jahrzehnten Studien zufolge nicht extrem ausgeprägt. Dazu eine Grafik aus einem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums von 2005.

Es gibt Indizien, dass sich das verändert hat. So behauptet der Präsident des Bundesfinanzhofs (BFH), Rudolf Mellinghoff: „Wir haben heute ein ganz anderes Steuerbewusstsein als noch vor 20 Jahren." Hinterziehung gelte nicht länger als Kavaliersdelikt, ist derzeit oft zu hören. Aktuelle Empirie gibt es bisher nur aus der Schweiz, in einer Umfrage von 2012. Die Frage „Sind Steuerschwindeleien gerechtfertigt?“ stieß dort auf ziemlich einhellige Ablehnung. Das wäre früher anders gewesen.

Zur Steuermoral gehören zwei

Soziale Normen verändern sich (übrigens ist die Steuermoral von Frauen dem World Values Survey der OECD zufolge höher als die von Männern). Heute würde sich wohl niemand mehr auf einer Party mit seinen Tricks brüsten. Zur Stärkung der Steuermoral gehört auch, dass der Ehrliche sich nicht als der Dumme fühlt – das spricht für die Abschaffung der Selbstanzeige. Allerdings werden nach den letzten Wochen wohl nicht allzuviele Beobachter das Gefühl haben, Schwarzer sei ungeschoren davongekommen. Selbst wenn die finanziellen Folgen für sie begrenzt waren.

Der entscheidende Punkt ist aber ein anderer: Zur Steuermoral gehören zwei. Bürger und Staat. Der Forschung zufolge hängt die Zahlungsbereitschaft wesentlich davon ab, ob sich die Menschen vom Fiskus und der Politik fair behandelt fühlen. Und ob sie überzeugt sind, dass das Geld, das ihnen genommen wird, vom Staat sinnvoll und effizient eingesetzt wird.

Und da scheint es mir noch eine Menge Spielraum für Verbesserungen zu geben. Mit der aktuellen Rentenreform beweist der Staat nicht gerade, dass er mit unserem (in diesem Fall Beitrags)-Geld sinnvoll umgeht.

E-Mail: Zoettl.Ines@capital.de