DAS PROBLEM — Facebook erlebt seinen Frankenstein-Moment. Der Missbrauch

von bis zu 87 Millionen Profilen für den US-Wahlkampf hat eine Vermutung zur Gewissheit gemacht: dass die Netzwerke, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten um die Erde gespannt haben, nicht nur unseren Alltag tiefgreifend verändern – sondern unsere Gesellschaft. Und mehr noch: dass völlig unklar ist, wer diese Veränderung kontrolliert. Und ob sie überhaupt kontrollierbar ist. Facebook wollte die Welt offener machen und vernetzen. Inzwischen fragen viele, welche Manipulationswaffe da geschaffen wurde. Aber es geht nicht nur um Facebook: Apple, Google und Amazon – sie alle haben unser Leben verändert und verbessert, aber an vielen Stellen auch zerstört und deformiert. Die Welt erlebt nun ein Ende der Tech-Euphorie. In Anlehnung an das englische backlash (Rück- schlag) sprechen viele längst von einem „Techlash“. Doch worum geht es bei der Debatte?

Die Macht der Plattformen ist zu groß

Vergangenen Herbst hat sich Jeff Bezos, Amazon-Gründer und reichster Mensch der Welt, mit einer Champagnerflasche auf einem Windrad fotografieren lassen. Es war eine Taufe, der Konzern betreibt inzwischen eigene Windparks. Für den eigenen gigantischen Energiebedarf.

Das Bild war auch ein Symbol: Es scheint keinen Markt zu geben, in den Amazon nicht vordringen kann. Der Konzern ist der größte Internethändler der USA, produziert Kleidung, Mode, Tiefkühlgerichte, Bettwäsche, Werkzeuge und natürlich das E-Book-Lesegerät Kindle und den Lautsprecher Echo samt Assistentin Alexa. 5000 Mitarbeiter arbeiten allein an künstlicher Intelligenz. Kaum jemand investiert so viel in Roboter wie Amazon.

Für die Logistik betreibt der Konzern eine Flotte von 25 Flugzeugen und 4000 Lkw. Amazon verlegt Bücher und Hörbücher, dreht Fernsehserien. Die Finanzabteilung vergibt Kleinkredite an Firmen, die Amazon auf diese Weise an die eigene Website bindet. Die Kreditnehmer verkaufen ihre Waren, von Amazon finanziert, über Amazon. Amazon macht ihnen gleichzeitig Konkurrenz, indem es die gleichen Produkte herstellt. Außerdem ist der Konzern der Betreiber des größten Cloud-Servers der Welt. Zu Amazon gehören eine Bio-Supermarktkette mit 431 Filialen und 15 Buchläden.

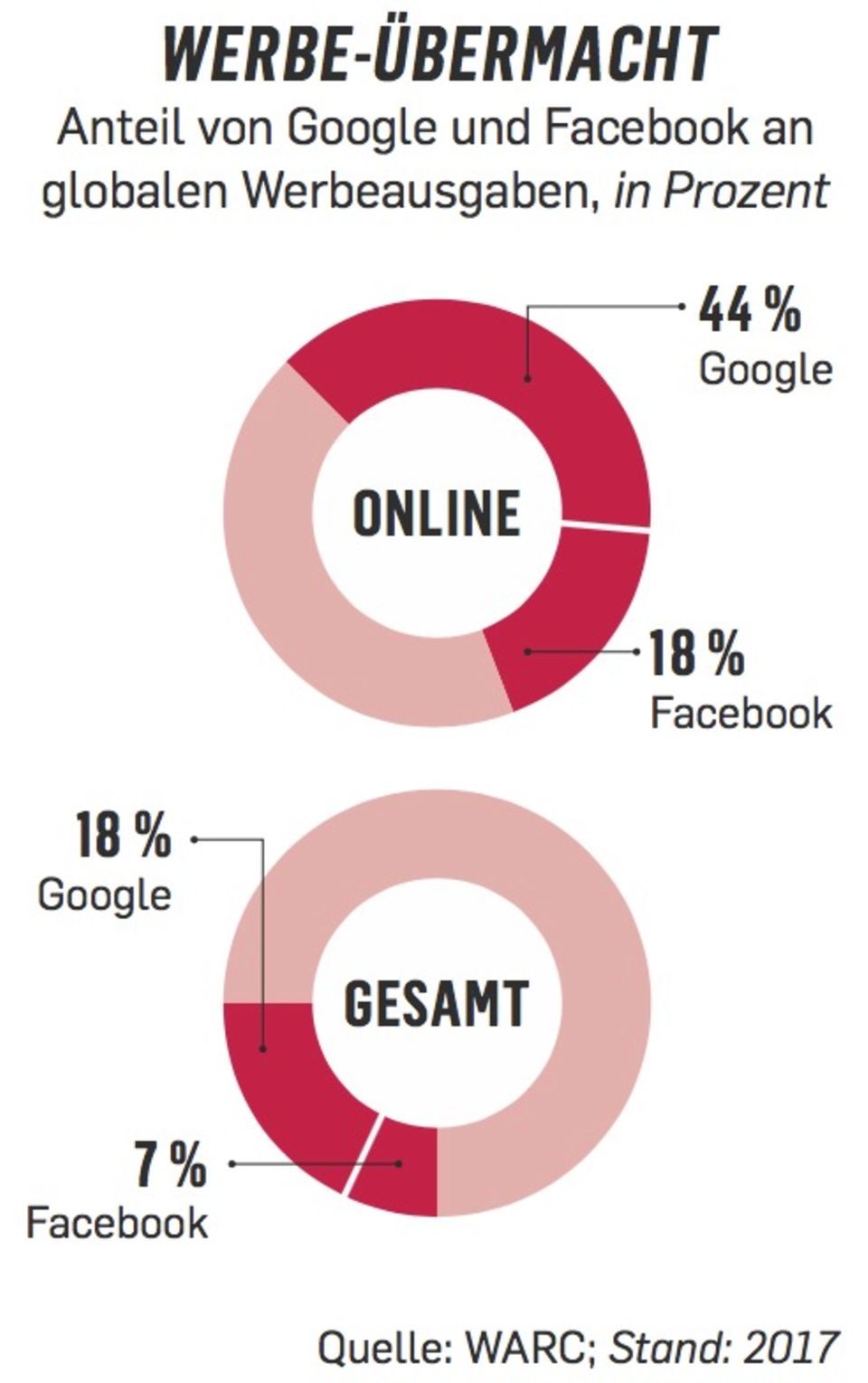

Man könnte eine ähnliche Liste über Google erstellen: Suchmaschine mit bis zu 90 Prozent Marktanteil, Betreiber von Youtube, Anbieter von Handy-Betriebssystemen, Hersteller von autonom fahrenden Autos. Oder Facebook: größtes soziales Netzwerk mit über zwei Milliarden Mitgliedern, Marktplatz für Kleinanzeigen, Kurator von Presseartikeln und der öffentlichen Meinung, Betreiber von Whatsapp und Instagram. Allein Google und Facebook beherrschen ein Viertel des Werbemarkts.

Die Herrschaft der Tech-Giganten ist global, wachsend und paradox: Denn ihre Produkte und ihr Service enttäuschen nicht, im Gegenteil. Diese Konzerne wetteifern darum, Kunden den besten Nutzen zu bieten. Dennoch gelten sie immer öfter als BAADD: Das Akronym stammt vom „Economist“ und steht für: big, anti-competitive, addictive und destructive to democracy.

Der Expansionsdrang in immer neue Märkte und Lebensbereiche hat Spuren hinterlassen: Viele Start-ups und Wettbewerber haben keine Chance mehr – was der Innovationskraft der Wirtschaft schadet.

Die Zahl der Gründungen in den USA sinkt seit den 80er-Jahren. 1979 machten Firmen, die weniger als ein Jahr alt waren, 14 Prozent aller US-Unternehmen aus, 2015 waren es nur noch gut acht Prozent, hat eine Studie der Brookings Institution ermittelt. „Märkte sind stärker konzentriert und weniger wettbewerbsorientiert als zu jeder anderen Zeit seit Ende des 19. Jahrhunderts“, schreibt das Roosevelt Institute.

Wettbewerber, die den Tech-Giganten gefährlich werden könnten, werden entweder aufgekauft – oder ihre Innovationen adaptiert: So erwarb Facebook 2012 den Fotodienst Instagram und 2014 den Messenger Whatsapp – Snapchat dagegen lehnte 2013 den Kauf ab. Die Features der App hatte Facebook bald in den eigenen Messenger-Dienst integriert.

So werden immer mehr Rufe laut, die großen Plattformen zu zerschlagen oder wie einstige Staatsmonopolisten zur Öffnung zu zwingen. Vorbilder finden sich: Standard Oil (1911) oder AT&T (1913). Oft werden auch die Beispiele IBM aus den 60er- und Microsoft aus den 90er-Jahren genannt, die ihre Systeme oder Software für Wettbewerber öffnen mussten.

Es gibt bloß einige Haken: Das Kartellrecht richtet sich stark nach Preismacht – die Produkte aber sind oft umsonst (Google) oder günstig (Amazon). Und würde etwa die Abspaltung von Whatsapp das Problem von Fake News lösen, mit dem Facebook kämpft? Oder die Abspaltung von iTunes von Apple die Smartphone-Abhängigkeit? Wohl kaum. Es gibt also keine einfache Lösung.

Während die USA zögern, prescht die EU mit einem Zangengriff vor: Sie nutzt das Kartellrecht, um Strafen zu verhängen – 2017 etwa musste Google 2,4 Mrd. Euro zahlen, weil der Konzern bei der Suche eigene Angebote bevorzugte. Gleichzeitig schafft man scharfe Gesetze zum Datenschutz und feilt an einer Digitalsteuer, um die exzessive Steuervermeidung einzuschränken.

Daten sind das neue Gift

„Wir haben die Verantwortung, eure Daten zu schützen“, hat Mark Zuckerberg auf Facebook geschrieben. „Und wenn wir das nicht können, verdienen wir nicht, euch zu dienen.“ Klingt einsichtig.

Doch Facebook kann Daten nicht schützen, selbst wenn Zuckerberg das wollte: IT-Konzerne brauchen Daten, sie sind Marktmacht, Gewinnquelle, Existenzberechtigung. „Daten sind das neue Gold“, sagte einst der Investor Mark Cuban. Daten, sagt dagegen der Aktivist und Gründer Maciej Ceglowski, sind „ein Haufen radioaktiver, giftiger Schlamm“, mit dem wir nicht umgehen können. Beide haben recht.

Der Skandal um den Datenmissbrauch der Analysefirma Cambridge Analytica – sie nutzte bis zu 87 Millionen Profile von Menschen ohne deren Wissen für den US-Wahlkampf – ist deshalb so kompliziert, weil er für Facebook kein Skandal war, kein Datendiebstahl: Facebook hat so funktioniert, wie es sollte.

Das Problem liegt im System. Facebook lädt externe Entwickler dazu ein, kleine Programme zu schreiben, seien es politische Umfragen oder Spiele. Sie verführen die Nutzer dazu, länger auf Facebook zu bleiben. Einen Teil der Daten geben wir freiwillig auf: Hochzeitsfotos, Meinungen, Quatschlinks. Aber wir geben oft mehr preis, als wir ahnen. Facebook bekommt etwa mit, wer auf welchen Seiten surft. Dieser Deal – Daten und Aufmerksamkeit gegen kostenlosen Spaß – war jahrelang ein kommerzielles, aber doch eher unschuldiges Treiben.

Das Jahr 2016 änderte alles. „Der Brexit und die US-Wahl waren ein Wendepunkt“, sagt die Oxford - Professorin Rachel Botsman. Wir mussten erleben, dass Daten massenhaft, gezielt und professionell für Meinungsbildung und Stimmungsmache eingesetzt werden – Facebook als Waffe für Propaganda, auch gegen den Willen von Facebook. Das Netzwerk steuert zwar gegen, stellt Leute ein, um Missbrauch zu verhindern.

Es wirkt dabei aber wie der Zauberlehrling, der einen Einarmigen mit Schöpfbecher anstellt, um gegen den Besen anzuarbeiten. Roger McNamee, früher Facebook-Investor und einst Zuckerbergs Mentor, sagt dazu: „Die Bösen nehmen die Werkzeuge, die für Werber geschaffen sind, und nutzen sie, um unschuldigen Menschen zu schaden. Es ist ein systemisches Problem.“

Wir sind zu abhängig geworden

Unter hohen Tannen steht ein Haus aus Holz. Moos, Farne, Laub auf dem Boden. Drinnen gibt es Bongos und Gitarren, Puzzles mit 1 000 Teilen, gedruckte Zeitungen. Eine Küche, in der man selbst Essen kocht, Handys und Computerspiele sind verboten. Der Firmensitz von Microsoft bei Seattle ist nur 20 Kilometer entfernt. Aber hier ist eine andere Welt.

Das kleine, abgeschottete Reich ist für eine Gruppe wechselnder junger Männer gedacht, alle zwischen 18 und 30 Jahre alt. Sie sind süchtig. Aber nicht Heroin oder Alkohol, sondern das Internet, Videospiele und Apps haben sie in den Wald gebracht. Sie sollen sieben bis zehn Wochen bleiben, so lange braucht das Gehirn, um sich wieder auf das analoge Leben einzulassen. Das Programm kostet 25.000 Dollar. „Wir verbinden die Nutzer digitaler Medien wieder mit der wichtigsten Sache: dem Leben“, heißt es in der Mission von Restart Life, dem Betreiber der Suchtklinik für Internet - Abhängige. Und in der Sprache der Zielgruppe: #RealLifeIsGood.

Institutionen wie Restart – es gibt Hunderte von ihnen weltweit – sind für die Extremfälle, für die Tech-Junkies. Aber wo auf der Skala befindet sich der Rest von uns? Wer blickt nicht morgens zuerst aufs Smartphone und dann auf den Partner? Wer greift nicht Dutzende Male nach dem Ding, entsperrt, wischt, ohne etwas Sinnvolles zu tun?

Im Grunde ist die digitale Abhängigkeit weltweit verbreitet und die Debatte älter als der aktuelle Streit um Facebook. Was vor zehn Jahren die E-Mail - Überforderung war, ist heute die „Phantom-Nutzung“ des iPhone. Dennoch mischt sich die Sorge einer Smartphone- Sucht in den „Techlash“ – zumal die Daten alarmierender werden: In Großbritannien gaben in einer Studie zwei Drittel der Befragten an, ständig Angst zu haben, ihr Smartphone zu verlieren oder eine Zeitlang ohne zu sein. Der durchschnittliche Nutzer schaut täglich etwa 200-mal auf sein Handy. Neurologen diagnostizieren Veränderungen im Gehirn, Forscher am MIT messen sinkende Empathiefähigkeiten. In Südkorea hat die Regierung Internetsucht zur Gesundheitskrise erklärt. Selbst in Bhutan hat die Royal University herausgefunden, dass ein Drittel der Studenten abhängig ist vom Internet.

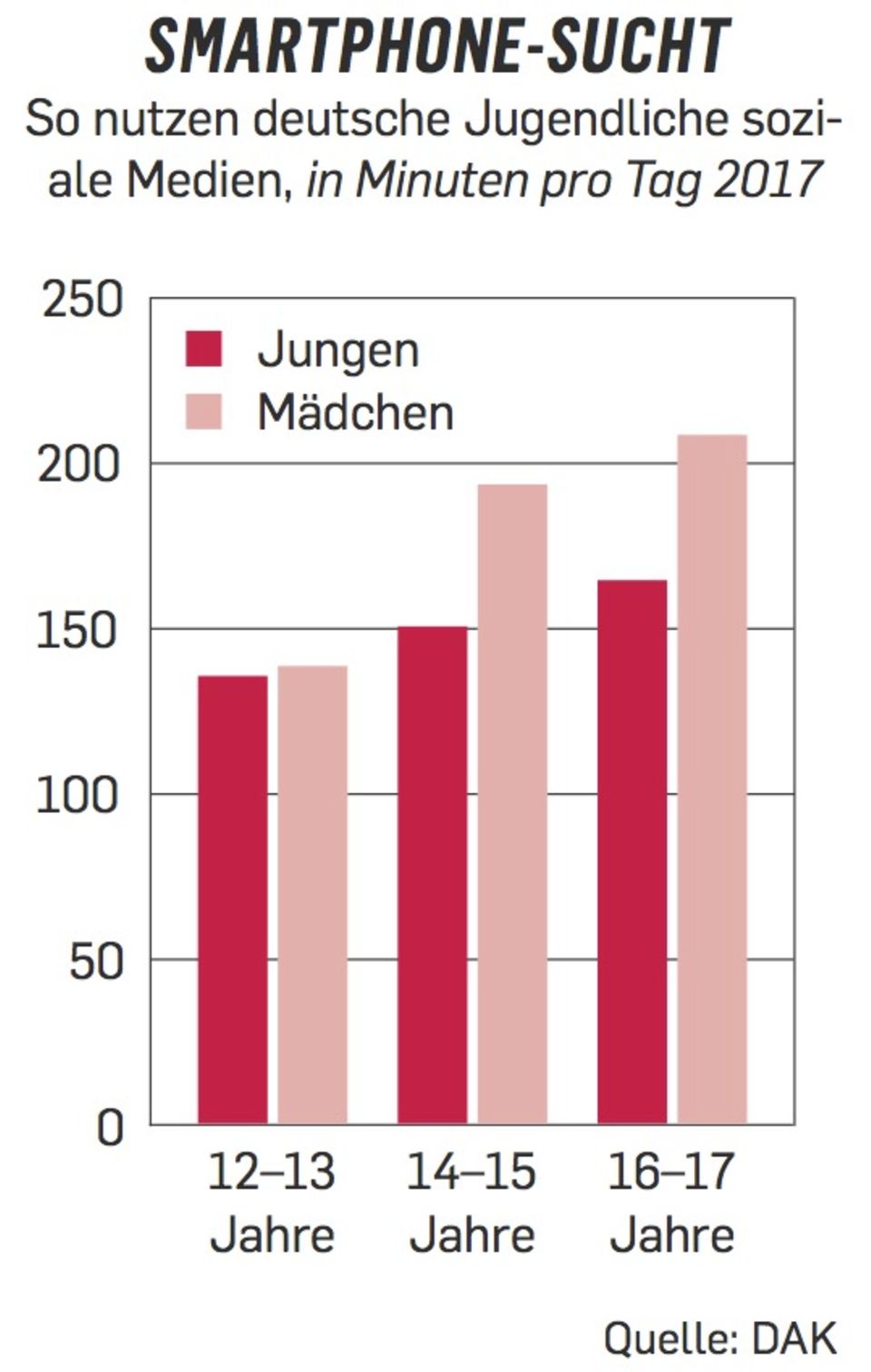

Deutsche Mädchen sind im Schnitt etwas mehr als drei Stunden pro Tag in sozialen Medien unterwegs, Jungen 2,5 Stunden. 2,6 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen sind laut der Deutschen Angestellten-Krankenkasse pathologisch abhängig von Whatsapp, Instagram und anderen Diensten – landesweit rund 100.000 Jugendliche. „Die Ergebnisse sind alarmierend“, sagte DAK-Chef Andreas Storm.

Der Begriff nomophobia (No-Mobile-Phobie) hat es sogar ins Wörterbuch Merriam-Webster geschafft: „Angst davor, ohne Zugang zu einem funktionierenden Handy zu sein.“

Das persönliche Glücksgefühl nimmt dabei oft eher ab als zu: Das Internet und soziale Netzwerke seien die einarmigen Banditen der Neuzeit, schreibt Adam Alter, Professor an der New York University, in seinem Buch „Irresistible. The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked“.

Was neu ist: Die Skepsis kommt oft von den Tech-Pionieren selbst. Apple-Chef Tim Cook etwa lässt seinen Neffen keine sozialen Netzwerke benutzen. Slava Rubin, Gründer der Crowdfunding-Plattform Indiegogo, hat Smartphones und Computer aus Meetings (und seinem Schlafzimmer) verbannt. Tony Fadell, bei Apple der Kopf hinter iPod und iTunes, praktiziert mit seiner Familie sogenannte nonscreen sundays. Der Facebook-Investor Roger McNamee spricht von einem „unkontrollierten psychologischen Experiment an Milliarden von Menschen“. Marc Benioff, Gründer des Cloud-Softwareanbieters Salesforce, fordert, man solle Facebook behandeln wie die Tabakindustrie. Heißt: regulieren, in Haftung nehmen, notfalls bestrafen.

Nun hat sich sogar eine Gruppe von Mitarbeitern von Facebook und Google der ersten Stunde gebildet, die gegen negative Auswirkungen sozialer Netzwerke und von Smartphones vorgehen wollen. Sie heißt Center for Humane Technology – und kämpft gegen die Geister, die sie rief. „Gedankenkontrollmaschine in Zivilisationsgröße“, nennt Tristan Harris die sozialen Medien. Er ist einer der Mitgründer des Centers und arbeitete vorher bei Google daran, die beschränkte Aufmerksamkeit des Menschen zu kontrollieren. „Wir nutzen die Psyche der Menschen aus. Google und andere große Technologiefirmen haben eine Verantwortung, sich diesem Problem zu stellen.“

Wir haben die Kontrolle verloren

„Ich wünschte, Sadiq Khan würde sich in die Luft jagen, wie alle es tun.“ „Ich würde jemanden bezahlen, der Khan hinrichten würde.“ „Alle Muslime deportieren und London wieder weiß machen, und alle Probleme verschwinden.“ Hetze, Häme, Propaganda – und immer wieder Morddrohungen: Das erlebt Sadiq Khan, Londons Bürgermeister, auf Twitter. „Wir wissen, dass es Technologien gibt, um dieses Zeug zu erkennen“, sagt er. Social- Media-Plattformen seien gesetzlich verpflichtet, solche Inhalte zu entfernen. Aber sie halten sich nicht daran – oder nicht schnell genug.

Es ist keine revolutionäre Botschaft, die Khan verbreitet. Seit Jahren schon diskutieren die Menschen über Hassreden im Internet und die Verantwortung sozialer Medien.

Was revolutionär ist, ist der Ort von Khans Rede: Die Konferenz South by Southwest (SXSW) in Austin, eigentlich ein Festival, auf dem die Tech-Branche sich selbst feiert. Die SXSW war vor elf Jahren die Geburtsstätte von Twitter. Hier werfen Gründer und Investoren mit Lieblingswörtern um sich: Disruption und Vision, kreative Zerstörung, The Next Big Thing. Doch 2018 war die SXSW ein Ort der Selbstreflexion, das Festival suchte nach Antworten auf neue große Fragen: Wie anfällig ist das Internet für Manipulation? Wer macht Meinungen im Netz? Welchen Einfluss haben Fake News? Ist die Demokratie in Gefahr? Und: Wer hat das Ganze unter Kontrolle?

Sadiq Khan attackierte die Techies in ihrem eigenen Revier – und bekam Applaus dafür. Man stecke mitten in einem „historischen Wandel und in Unsicherheit“, sagte er. Applaus! „Kein Unternehmen und keine Industrie sollte sich über die Regeln oder Gesetze hinwegsetzen“, sagt er. Applaus. Und dann die größte Überraschung – Kahn lobt eine umstrittene deutsche Regulierung: das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Hassreden und Fake News bekämpfen soll, vielen aber als ein Angriff auf die Meinungsfreiheit gilt.

Der Twitter-Mitgründer Evan Williams bekannte, wie naiv er und seine Kollegen in den Anfangszeiten einst waren: „Als wir Twitter gebaut haben, haben wir nicht über Risiken nachgedacht. Wir entwarfen eine Architektur, deren Annahmen Fehlverhalten überhaupt nicht mit einbezogen. Erst jetzt holen wir da auf.“

Es ist in der Tat eine Aufholjagd und eine Abwehrschlacht: Politiker schreiben Gesetze, die Netzwerke schaffen Truppen von Kontrolleuren, ändern Algorithmen, weigern sich aber anzuerkennen, für den Inhalt verantwortlich zu sein – auf der Gegenseite toben die Geisterarmeen der Bots und die anonymen, amorphen Heere des Hasses.

Wir Nutzer sind natürlich nicht unschuldig. Die Oxford-Professorin Rachel Botsman sieht eine Ursache in der „Geschwindigkeit von Vertrauen“, die Technologie uns abverlangt: In schnellen Klicks und Wischbewegungen treffen wir im Grunde Vertrauensentscheidungen für Nutzer, Apps oder Konzerne – die eigentlich mit Bedacht gefällt werden müssten. Umso stärker sei nun die Implosion von Vertrauen.

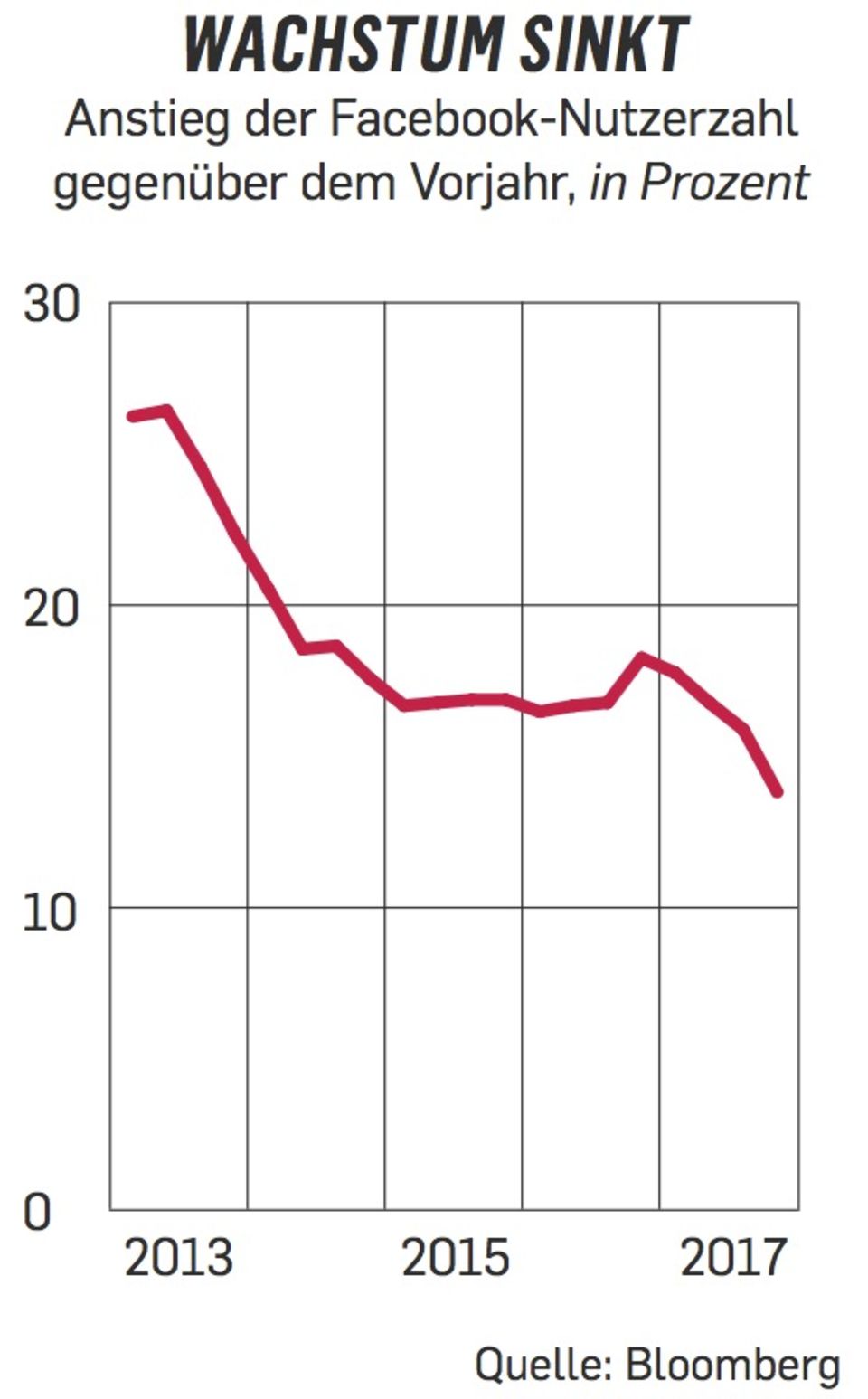

Immerhin, viele denken um: Die Zahlen der Nutzer mancher Netzwerke sinken, im vergangenen Quartal verbrachten die Menschen 50 Millionen Stunden pro Tag weniger auf Facebook. Auch Werbekunden machen Druck, vornweg der Nahrungsmittelkonzern Unilever, der (PR-wirksam) drohte, Anzeigen von Plattformen zu nehmen, die „Wut und Hass befördern“.

Andere wie Procter & Gamble haben Budgets gekürzt, weil ihre Werbung neben rassistischen Inhalten erschien oder unwirksam war – klar, wenn Millionen von Bots etwas liken, kauft niemand Hautcremes oder Waschpulver. „2018 wird das Jahr des Techlash, in dem sich die Welt gegen die Tech-Titanen auf- lehnt!“, verkündete Keith Weed, Unilevers Marketingchef. Oder man baue zusammen das Vertrauen in das System wieder auf.

Wie nachhaltig aber sind solche Parolen? Eli Pariser, Gründer des Nachrichtenportals Upworthy, glaubt: „Diese Unternehmen – die Facebooks, Youtubes und Ubers – wurden nie gebaut, um die Last der Macht zu tragen, die sie heute haben.“ Die Unternehmen seien auf Gewinne aus, nicht auf Verantwortung – und nun überfordert. „Zu den gefährlichsten Dingen der Welt zählen Menschen, die ihre Macht nicht verstehen“, sagt Pariser. Zeit also, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen. „Steht zu eurer Macht, übt sie gerecht aus, teilt sie und nutzt sie, um die Demokratie neu zu erfinden und zu beleben. Die Welt braucht das – dringend.“

DIE LÖSUNG — Zerschlagung, Regulierung, Selbstregulierung: Es gibt keine schnelle und einfache Lösung, zumal der „Techlash“ derzeit noch eine elitäre und auch westliche Debatte ist. Die Zerschlagung bleibt wohl eher Drohszenario. Die Befürworter einer harten Regulierung ziehen oft Vergleiche zu den Banken nach der Finanzkrise und ihren „toxischen Assets“. Wer auf Selbstregulierung setzt, führt Beispiele wie Fairtrade-Systeme an, die Geschäftsmodelle mit ethischen Standards verbinden. Am Ende aber darf eines nicht vergessen werden: Es liegt an den Kunden, uns Nutzern selbst, welche Schlüsse wir aus dieser Debatte ziehen. Und da fängt die Selbstregulierung bei uns im Alltag an. Jeden Tag. Schon morgens vor dem Aufstehen.