Entgegen den Erwartungen überrascht die chinesische Volkswirtschaft im ersten Quartal dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr mit einem Wachstum von 5,4 Prozent. Das übertrifft die Prognosen und verschafft der stark unter Druck stehenden Regierung Erleichterung. Denn die offiziellen Vorhersagen für das laufende Jahr sehen voraus, dass die Wirtschaft um fünf Prozent zulegen soll – nach 5,2 Prozent im vergangenen Jahr. Das Ziel traf bereits bei Bekanntgabe auf skeptische Stimmen. Doch sind in Peking weitere staatliche Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur geplant.

Der Aufschwung wird Analysten zufolge von den Exporten getragen, was sich im Frühjahr so fortsetzen soll. China wirft derzeit Elektroautos, Batterien, Solarmodule, Halbleiter und andere Industriegüter in großen Stückzahlen auf den Weltmarkt. Die Exportoffensive drückt auf den globalen Märkten die Preise für viele Güter und setzt Produzenten in anderen Ländern wie den USA und Deutschland unter Druck. „Die chinesische Wirtschaft wurde eher durch kostengünstige Industrieproduktion und Exporte angetrieben“, sagte ein Analyst von Soochow Securities in Peking. „Dies wird der Motor für die Wirtschaft in diesem Jahr sein.“

Chinesen nicht in Kauflaune

Die Zeiten, in denen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit durchschnittlich neun Prozent Wachstum die Weltkonjunktur antrieb, gehören dennoch der Vergangenheit an. Zwar dürfte der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinen aktuellen Perspektiven für die Weltwirtschaft neben den USA und Indien auch China als Zugpferde nennen. Zu stark belastet aber die schwere Krise im Immobilienmarkt noch die heimische Lage, viele Entwicklerkonzerne sitzen auf gigantischen Bauruinen und kämpfen mit überbordenden Schulden. Der Staat versucht gegenzusteuern, indem er öffentliche Investitionen in Infrastrukturvorhaben aufbläht.

Am Dienstag wurden auch chinesische Zahlen zur Verbraucherstimmung bekannt – eine der Hoffnungen der Führung für eine Wiederbelebung. Der Umsatz im Einzelhandel entwickelte sich allerdings noch zögerlich – und erweist sich als zu schwach, um insgesamt für Wachstumsdynamik zu sorgen. Die Kauflaune der privaten Haushalte bleibt gedämpft, denn auch die Inflation ließ weniger stark nach als erwartet. Die Industrieproduktion ging im März überraschend zurück, mit einem Plus von 4,5 Prozent gegenüber erwarteten sechs Prozent – und einer Zunahme von 7,0 Prozent zum Vorjahr im Januar und Februar.

Die positiven Wachstumszahlen sind somit kein Grund zur Euphorie. Das Gesamtbild für Chinas Konjunktur bleibt gemischt. Sie scheint sich gegenläufig zum deutschen Wachstum zu entwickeln, das im Jahresverlauf nach Erwartungen der Ökonomen wieder zulegen dürfte.

Vor allem die schwächelnde industrielle Produktion in China veranlasst Analysten zur Sorge. „Ebenso beunruhigend ist die Tatsache, dass die Verbraucher noch ihre Geldbörse geschlossen halten“, hieß es von Moody’s Analytics gegenüber Reuters. Für den Einzelhandel fiel das Quartalsergebnis mit plus 3,1 Prozent weit hinter den erwarteten 4,6 Prozent zurück.

Bonität von China sinkt

Die großen Rating-Agenturen hatten angesichts steigender Staatsverschuldung vergangene Woche die Bonität der Volksrepublik zurückgestuft. Bevor das chinesische Statistikamt die Quartalszahlen bekanntgab, war eine Reuters-Umfrage auf eine Wachstumserwartung von 4,6 Prozent für das Gesamtjahr 2024 hinausgelaufen. Mit Blick nach vorne sagte Jinyue Dong, Senior Economist bei BBVA Research der Nachrichtenagentur Reuters: „Die Erholung hat noch keine solide Grundlage, da die tiefgreifende Anpassung des Immobilienmarktes und der Schuldenüberhang der lokalen Regierungen die Hauptrisiken bleiben.“

Tatsächlich waren die Preise für Neubauten in China im vergangenen Monat so schnell gefallen wie seit mehr als acht Jahren nicht mehr, da die Schuldenprobleme der Bauträger die Nachfrage beeinträchtigten. Die Investitionen in Immobilien fielen im März im Jahresvergleich um 16,8 Prozent und damit stärker als der Rückgang von 9,0 Prozent im Januar und Februar, während die Verkäufe um 23,7 Prozent einbrachen, verglichen mit einem Rückgang von 20,5 Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres.

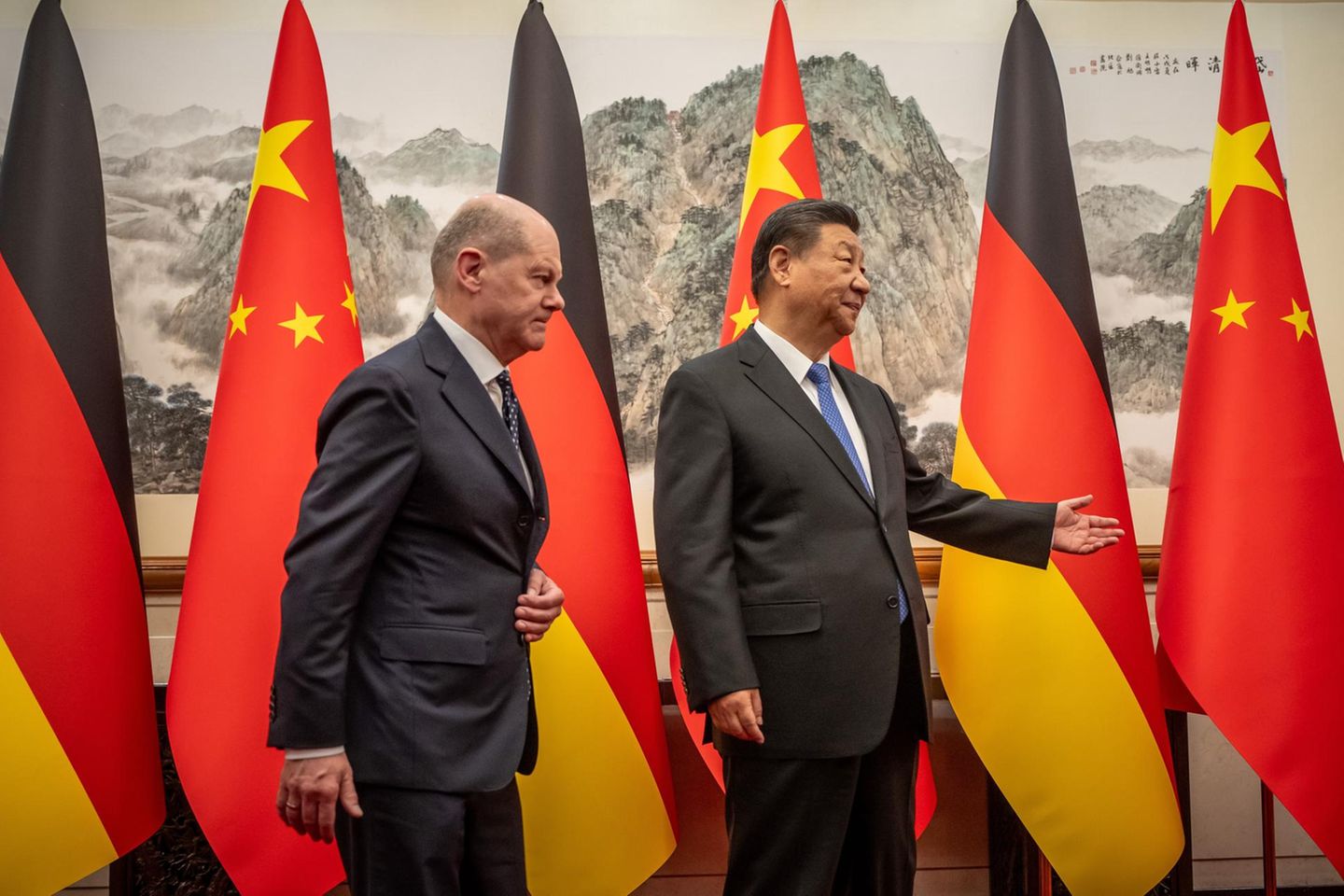

Xi warnt Scholz

Darüber hinaus werden die geopolitischen Risiken, die hauptsächlich auf die Konfrontation zwischen China und den USA vor den US-Präsidentschaftswahlen zurückzuführen sind, in absehbarer Zukunft fortbestehen. Auch europäische Reaktionen auf die Überflutung der Märkte mit chinesischen Billigprodukten, darunter Solarpanele und E-Autos, sorgen für Spannungen.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping warnte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dessen Peking-Besuch vor wirtschaftlichen Schutzmaßnahmen. Deutschland und China hingen von der Industrie ab und unterstützten freien Handel, sagte Xi laut chinesischen Angaben bei dem Treffen mit Scholz am Dienstag. „In diesem Sinne sollten beide Seiten sich vor der Zunahme des Protektionismus hüten.“

Seit die Bundesregierung ihre China-Strategie 2023 vorgestellt hat, ist sie bestrebt, in kritischen Wirtschaftsbereichen die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen und Produkten zu reduzieren und damit auch das Risiko für Deutschland zu mindern. Xi hielt dem entgegen, die Kooperation zwischen Deutschland und China stelle kein Risiko dar, sondern „eine Garantie für die Stabilität der Beziehungen“. Der Chinese nannte beispielhaft traditionell in China stark vertretene Branchen wie den Maschinenbau und die Automobilindustrie.

Die EU-Kommission hatte zuletzt eine Antisubventionsuntersuchung im Bereich von Elektro-Autos gestartet. Der Vorwurf lautet, China sorge mit staatlichen Investitionen dafür, dass chinesische Firmen zu viel produzierten und mit ihrer günstigen Ware andere Märkte schädigten. Peking sieht das anders: Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen, Lithiumbatterien und Photovoltaikprodukten hätten das weltweite Angebot bereichert und einen Beitrag zur globalen Reaktion auf den Klimawandel geleistet, sagte Xi chinesischen Angaben zufolge.

Deutsche Autobosse appellieren

Kurz vor dem Treffen sprachen sich die führenden Automobilkonzerne BMW und Mercedes gegen einen Handelsstreit der EU mit China aus. „Was wir nicht gebrauchen können als Exportnation, sind steigende Handelshindernisse“, sagte Mercedes-Chef Ole Källenius in Peking der ARD-Tagesschau mit Blick auf die eingeleitete EU-Prüfung über einen unfairen Wettbewerb in der Branche. Der beste Schutz sei die eigene Wettbewerbsfähigkeit, Handelshindernisse führten in die falsche Richtung. China bleibe als Wirtschaftspartner eher Chance als Risiko, die beidseitigen Wirtschaftsbeziehungen müssten ausgebaut werden.

Ähnlich äußerte sich der BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse: „Wir sehen eigentlich eher Chancen als Risiken“, sagte er der ARD. BMW sei weltweit aufgestellt, was die beste Strategie sei, Abhängigkeiten von einem Einzelmarkt zu minimieren. Auch Zipse äußerte sich skeptisch zu den EU-Prüfungen. „Wir fühlen uns nicht bedroht. Auch diesmal sollten wir es nicht übertreiben mit der Angst vor ausländischen Herstellern. Wir sind zuversichtlich, dass wir wettbewerbsfähig sind.“

Beide Premium-Auto-Hersteller spüren den Konkurrenzdruck weniger als die Hersteller kleinerer Autos, bei denen die Margen geringer und die Zahl der chinesischen Konkurrenten gerade bei E-Autos höher sind. Zipse und Källenius gehören zur Wirtschaftsdelegation, die Scholz auf seiner dreitägigen Reise begleitet. Scholz hatte sich am Montag ebenfalls skeptisch gegenüber einer härteren EU-Haltung gezeigt, zugleich aber auf fairen Wettbewerb und Marktzugang für deutsche Firmen in China gepocht.