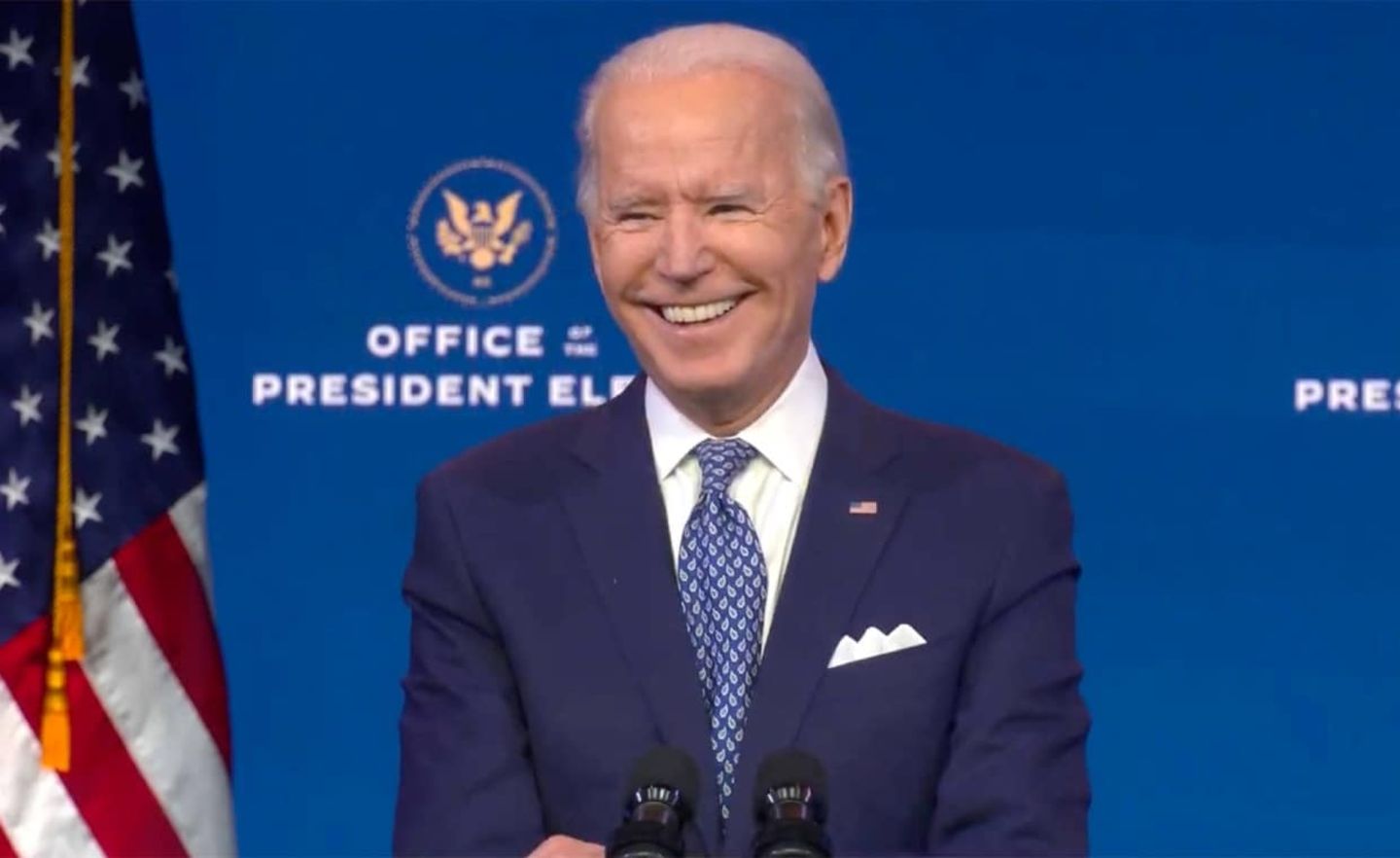

Ob er es persönlich nehme, dass so viele Republikaner seinen Wahlsieg nicht anerkennen wollten, wurde der künftige US-Präsident Joe Biden kürzlich gefragt. „Nein“, antwortete der versöhnlich lächelnd und entschuldigte dann die Realitätsverweigerung des politischen Gegners auch noch: „Sie sind in einer schwierigen Lage.“ Hinter den Kulissen habe ihn eine Reihe von Leuten um ein bisschen Geduld gebeten, berichtete Biden: „Das ist okay für mich.“

Der Demokrat scheint wild entschlossen, den widerspenstigen Politkontrahenten mit seinem beharrlichen Charme zu zähmen. Und er hat wohl auch keine andere Wahl. Selbst wenn die Demokraten die Senatswahl im Bundesstaat Georgia gewinnen, werden die Mehrheitsverhältnisse im Kongress denkbar knapp sein. Für größere Reformvorhaben muss Obamas einstiger Vize republikanische Senatoren auf seine Seite ziehen. In aller Stille arbeiten er und seine Team daher bereits daran, Beziehungen ins andere Lager zu knüpfen und dort mögliche Kompromisskandidaten zu identifizieren.

Coons als Bidens Botschafter in der GOP

Als wichtigster Verbindungsmann gilt dabei der 57-jährige Chris Coons, der seit 2010 Delaware im Senat vertritt und die Kollegen beider Parteien dort gleichermaßen „meine Familie“ nennt. Als 17-Jähriger war Coons in den Wahlkampf für Ronald Reagan gezogen, ein paar Jahre später wechselte er die Seite. Der Yale-Jurist mit Ethikabschluss wäre gerne Außenminister in Bidens Kabinett geworden, doch der beschied ihn: „Ich brauche Dich im Senat.“ Das Nachrichtenmagazin Politico bezeichnet Coons als „Bidens Botschafter in die GOP“, also die Grand Old Party der Republikaner. „Es wird schwierig werden“, hat der Emissär selbst realistisch die ihm aufgetragene Mission beschrieben.

Nur 12 von 52 republikanischen Senatoren hatten Bidens Präsidentschaftssieg anerkannt, bevor das Gremium der Wahlmänner das Ergebnis am 14. Dezember offiziell bestätigte. Zu den Trump-Duckmäusern, die mehr als einen Monat brauchten, um das demokratische Ergebnis zu akzeptieren, gehörte auch Bidens alter Bekannter Mitch McConnell. McConnell, der für viele Demokraten der Gottseibeiuns ist, werde nach Trumps Abgang „der einflussreichste Republikaner in der Hauptstadt“ sein, sagt die „New York Times“ voraus.

Enger Draht zu McConnell

McConnell und Biden verbindet nicht nur das Alter – beide sind 78 –, sondern mehr als zwei Jahrzehnte im Senat und einer enger Draht während der Ära Obama. Wenn nichts mehr ging, ging immer noch etwas zwischen den beiden. 2010 handelten sie einen Kompromiss zur Steuerreform aus, 2011 verhinderten sie, dass die USA mit dem Erreichen der Schuldengrenze in die Zahlungsunfähigkeit taumelten und 2012 dann einen drohenden Konjunktureinbruch. Man respektierte und mochte sich sogar: Der mächtige Republikaner aus Kentucky, der meist schweigt und andere reden lässt, und der Demokrat mit dem jungenhaften Lachen, der sein Herz oft auf der Zunge trägt. Eine „Yin und Yang-Beziehung“ nannte ein früherer Mitarbeiter das Verhältnis der beiden Politiker im Sender NBC. Als einziger republikanischer Senator nahm McConnell am Begräbnis von Bidens Sohn Beau teil.

Doch McConnell, der länger an der Spitze der Fraktion steht als jeder andere vor ihm in der Geschichte, ist vor allem eines: Machtpolitiker. Parteiinterne Kritiker werfen Biden vor, er habe sich in den Verhandlungen oft über den Tisch ziehen lassen. McConnells erklärtes Ziel war es, die Regierung Obama zu torpedieren. Er trieb seine Blockadestrategie so weit, die vom damaligen Präsidentin nominierte Kandidatin für den Supreme Court nicht einmal zur Beratung anzunehmen. Sein wichtigstes Ziel in der kommenden Legislaturperiode dürfte sein, die Reihen der Republikaner zusammenzuhalten.

Gesetzgebungsdebatten im Senat gewünscht

Biden dagegen muss das Gegenteil erreichen: Er setzt auf diejenigen Volksvertreter, die der Stillstand und Polarisierung frustriert. Dazu gehören der frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, aber auch Lisa Murkowski , die Senatorin aus Alaska, und ihre Kollegin Susan Collins aus Maine. Beide haben sich in den vergangenen Jahren – zumindest rhetorisch – Abweichungen von der Trump-Linie erlaubt. „Ich glaube, es gibt einen wirklichen Hunger im Senat auf Gesetzgebungsdebatten und darauf, dass Dinge geschehen“, sagte Collins nach Bidens Wahlsieg der „New York Times“.

Und dann wäre da noch Lindsey Graham. Als „die netteste Person, die ich je in der Politik kennengelernt habe“, hat der langgediente Senator aus South Carolina Biden einmal beschrieben. Wer dessen Persönlichkeit nicht bewundere, „der hat ein Problem“. Biden seinerseits bot während Grahams Wiederwahlkampagne für 2013 scherzhaft an, für diesen Wahlkampf zu machen: „für oder gegen ihn, was auch immer ihm am meisten hilft.“ Als Trump sich dann um die Präsidentschaftskandidatur bewarb, erklärte Graham, dass für einen wie den in der Partei keinen Platz gebe. Trump sei ein „Depp“.

Doch Trump zog ins Weiße Haus ein. Und Graham wurde nicht nur zu dessen regelmäßigem Golf-Buddy, sondern seinem Apologeten. Mit voller Kraft warf er sich am Ende in die Schmutzkampagne gegen Bidens Sohn Hunter wegen dessen Tätigkeit für ein ukrainisches Energieunternehmen. Biden reagierte schockiert: „Lindsey sinkt in einer Weise herab, die er, wie ich glaube, sein Leben lang bereuen wird“, sagte er einmal.

Doch dafür, dass der vermeintliche Freund etwas bereut, gibt es keine Anzeichen.

Biden zu naiv

Viele Politikbeobachter warnen, dass Biden sich etwas vormacht, wenn er glaubt, Brücken über den Gang schlagen zu können. Als der Demokrat 1973 zum ersten Mal seinen Sitz im Kapitol einnahm, gab es dort keine weiblichen Kolleginnen, keine Computer und nicht einmal Faxgeräte. Parteiübergreifende Zusammenarbeit war gelebte Normalität. Doch heute ist von der Atmosphäre eines Gentlemen-Clubs nichts mehr übrig.

Die Vorstellung Bidens, er könne Republikaner und Demokraten zusammenzubringen, sei „jenseits von naiv“, schimpft der Politikwissenschaftler Larry Sabato von der University of Virginia: „Es ist eine Wahnvorstellung.“ Der künftige Präsident lebe in einer Vergangenheit, die schon vor langer Zeit zerstört worden sei, sagte Sabato der Zeitung „Guardian“: „Und die Überreste wurden von Donald Trump verbrannt.“

Was er zu Grahams Verhalten sage, wurde Biden in dem Interview nach der Wahl gefragt. „Lindsey war eine persönliche Enttäuschung“, sagte Biden. Einen Moment lang lächelte er nicht.