Erst als die Verhandlungen auf EU-Ebene zum möglichen Verbrenner-Aus ab 2035 bereits laufen, kann sich die Bundesregierung auf eine gemeinsame Position einigen. Während Umweltministerin Steffi Lemke synthetischen Kraftstoffen kein Okay für Autos geben will, pocht FDP-Chef Christian Lindner weiterhin darauf und setzt sich schließlich durch. Dabei halten selbst Autoexperten nicht viel von E-Fuels für PKW.

Die Liberalen fordern Technologieoffenheit beim Klimaschutz. Technologieoffenheit hält auch Frank Schwope, Auto-Analyst bei der Nord-LB, grundsätzlich für gut, „weil man nie weiß, in welche Richtung sich etwas entwickelt“. Synthetische Kraftstoffe jedoch würden nicht über ein Nischendasein hinauskommen, sagt er im Gespräch mit ntv.de. Denn sie seien „verdammt teuer“ und könnten auch in zehn Jahren nicht mit den Strompreisen konkurrieren.

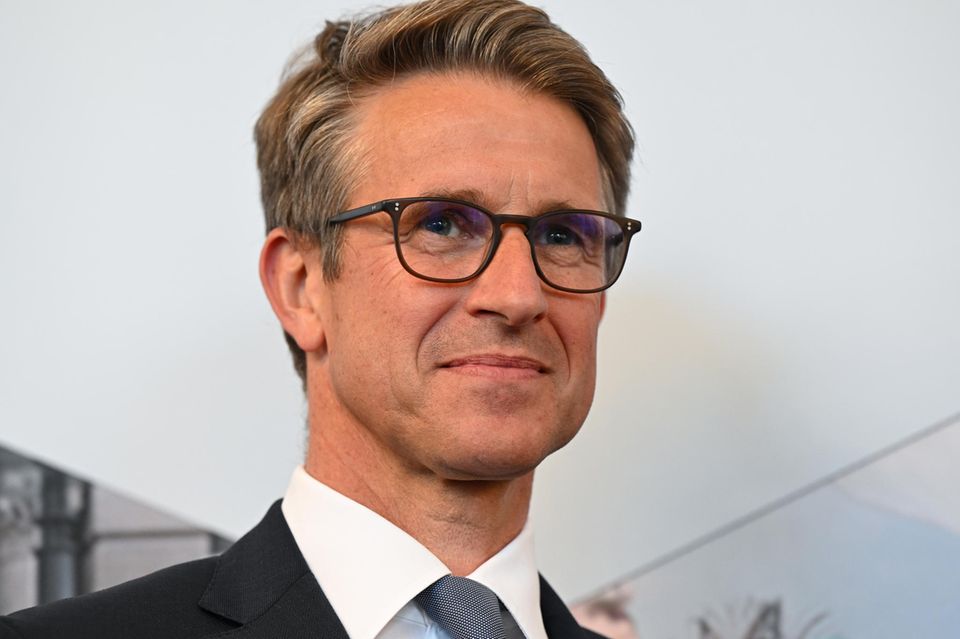

Ferdinand Dudenhöffer, Chef des privatwirtschaftlichen Forschungsinstituts Center of Automotive Research (CAR), glaubt, Technologieoffenheit würde in diesem Fall den Fortschritt bremsen. „Das Argument kommt von den ewig Gestrigen und den Mineralölkonzernen, um den Wandel aufzuhalten“, sagt er ntv.de. Synthetische Kraftstoffe seien viel zu teuer für Autos, ihre Energiebilanz zudem grausig im Vergleich zu Elektroautos.

Stefan Bratzel, der das Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach leitet, hat grundsätzlich nichts gegen E-Fuels. Wegen ihres schlechten energetischen Wirkungsgrades, der um das Vierfache schlechter sei als bei der rein elektrischen Mobilität, sollte der knappe vorhandene regenerative Strom aber dort eingesetzt werden, wo es keine Alternative gebe, zum Beispiel in Flugzeugen, so Bratzel. Auch er verweist gegenüber ntv.de zudem auf den hohen Preis.

„Kein wichtiger Autobauer arbeitet noch am Verbrenner“

Auch das Argument, dass der Verbrenner für Nicht-EU-Länder weiterentwickelt werden müsse, lässt Dudenhöffer nicht gelten: „Kein wichtiger Autobauer arbeitet noch am Verbrenner.“ Benziner und Diesel würden nur in Südamerika und Ländern wie Bangladesch oder vielleicht Russland noch länger gefahren, und zwar „einfachste Autos“. Wie Bratzel erläutert, werden 75 bis 80 Prozent aller Neuwagen weltweit in den drei großen Marktregionen EU, USA und China verkauft. Nischenmärkte sollten nicht dazu führen, dass sich die Elektromobilität langsamer entwickle, findet er.

Befürworter eines Verbrenner-Verbots argumentieren, dieses wäre sogar ein Wettbewerbsvorteil statt -nachteil. Den deutschen Autobauern gäbe es Planungssicherheit, erklärt Bratzel. „Das könnte eine Innovationsspirale in Gang setzen.“ In China und den USA schaue man auf den deutschen Automarkt. Ein Verbrenner-Aus könnte seiner Einschätzung nach auch andere Länder dazu bringen, hier schneller voranzugehen.

In Dudenhöffers Augen ist das Verbrenner-Aus entscheidend für die Ladeinfrastruktur. „Wir brauchen einen Ausbau der Infrastruktur“, betont er. Dafür sei ein klares Signal etwa an die Stromanbieter notwendig. „Wenn wir weiter rumeiern, werden wir die Unsicherheit nicht rauskriegen“, sagt der Autoexperte. Für Infrastruktur-Anbieter sei ein Verbrenner-Aus „das Beste, was man sich vorstellen kann“.

Analyst: Verbot könnte schon 2030 kommen

Auch Bratzel mahnt einen viel schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur an. Dieser sei eine Voraussetzung für ein Verbrenner-Verbot; daneben müssten zahlreiche weitere Bedingungen erfüllt sein: „Man muss auf politischer Ebene auch die Rahmenbedingungen für E-Autos schaffen.“ Unter anderem müssten die Stromverteilnetze ertüchtigt und Smart Charging eingeführt werden, um Engpässe zu vermeiden. Grüner Strom, Rohstoffe und Batterien müssten gesichert werden. „Es ist eine Herkulesaufgabe, was da noch zu tun ist.“

Schwope glaubt trotzdem sogar an ein früheres Aus des Verbrenners – und zwar nicht getrieben vom Gesetzgeber, sondern von den Herstellern selbst und den Kunden. „Bis 2035 kann viel passieren, das sind zwei Fahrzeuggenerationen“. Wenn der Ölpreis weiter stärker steigt als der Strompreis für die Verbraucher, könnte sich eine Eigendynamik entwickeln, prognostiziert der Branchenkenner. Besonders ab 2030, wenn also das Verbrenner-Aus näher rücken würde, „werden sich Kunden gut überlegen, ob sie einen Neuwagen mit Verbrennungsmotor kaufen, weil sie keinen hohen Wiederverkaufswert erwarten können“, schätzt Schwope. „Vielleicht wird das Verbrenner-Ende sogar auf 2030 vorgezogen.“ Einige Länder wie Norwegen hätten schließlich das Aus vor 2035 bereits beschlossen.

Bratzel zufolge werden 2030 immer noch mindestens zwei Drittel der Fahrzeuge in Deutschland mit einem Verbrennungsmotor fahren. Es dürfe dann nicht zu einem Havanna-Effekt kommen, dass also ältere Autos noch jahrzehntelang weitergefahren werden. Um den Verbrenner-Bestand abzubauen, müsse beispielsweise über die Besteuerung von Sprit umgesteuert werden. Der Experte kann sich etwa auch Nutzungseinschränkungen in Städten vorstellen.

Es sei zwar wichtig, dass auch Menschen mit geringen Einkommen mobil bleiben, doch Autofahren werde in jedem Fall teurer. „Das ist kein falsches Signal“, findet Bratzel. Es müsse weniger gefahren werden, teils mit dem öffentlichen Nahverkehr. Allerdings müssten auch hierfür die Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Dieser Beitrag ist zuerst auf ntv.de erschienen.