Nouriel Roubini ist Chairman von Roubini Global Economics und Professor für Ökonomie an der Stern School of Business der New York University.

Während der letzten paar Jahre wurden die BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) übermäßig in den Himmel gelobt. Es wurde argumentiert, dass diese Länder mit ihrer großen Bevölkerung und ihrem hohen Wachstum bald zu den größten Volkswirtschaften der Welt zählen würden – mit China bis 2020 weltweit an der Spitze. Aber die BRICS mussten kürzlich ebenso wie viele andere sich noch entwickelnde Volkswirtschaften eine starke wirtschaftliche Verlangsamung hinnehmen. Sind die Flitterwochen also vorbei?

Im letzten Jahr wuchs das BIP von Brasilien um nur ein Prozent und wird dieses Jahr vielleicht nicht mehr als zwei bis drei Prozent wachsen. Auch die russische Wirtschaft wächst in diesem Jahr wahrscheinlich nur um zwei bis drei Prozent, obwohl die Ölpreise bei etwa 100 US-Dollar pro Barrel liegen. Indien hat ein paar Jahre starken Wachstums hinter sich (11,2 Prozent 2010 und 7,7 Prozent 2011), fiel aber 2012 auf vier Prozent zurück. Die chinesische Wirtschaft wuchs in den letzten drei Jahrzehnten um zehn Prozent pro Jahr, fiel aber letztes Jahr auf 7,8 Prozent zurück und steht vor der Gefahr einer harten Landung. Und Südafrika wuchs im letzten Jahr nur 2,5 Prozent, und wird dieses Jahr wahrscheinlich nur zwei Prozent zulegen.

In vielen anderen Schwellenländern wie der Türkei, Argentinien, Polen, Ungarn und vielen mittel- und osteuropäischen Staaten geht das Wachstum ähnlich zurück. Was also ist das Problem der BRICS und anderer Schwellenmärkte?

Erst einmal waren die meisten Schwellenländer in den Jahren 2010 und 2011 angesichts überzogener Wachstumsraten und überschrittener Inflationsziele überhitzt. Also zügelten viele von ihnen im Jahr 2011 die Geldpolitik, was 2012 das Wachstum begrenzte und auch noch auf dieses Jahr übergriff.

Zweitens war die Idee, die Wirtschaft der Schwellenländer könne sich vollständig von der wirtschaftlichen Schwäche der Industriestaaten abkoppeln, unrealistisch: Es war immer schon wahrscheinlich, dass die Rezession in der Eurozone, der Stillstand in Großbritannien und Japan sowie das schwache Wachstum in den Vereinigten Staaten die Wirtschaftsleistung der Schwellenländer – über Handel, Verbindungen im Finanzsektor und nachlassendes Investorenvertrauen – beeinflussen würden. Beispielsweise litten die Türkei sowie zentral- und osteuropäische Schwellenländer aufgrund von Handelsverbindungen unter dem anhaltenden Wirtschaftsabschwung in der Eurozone.

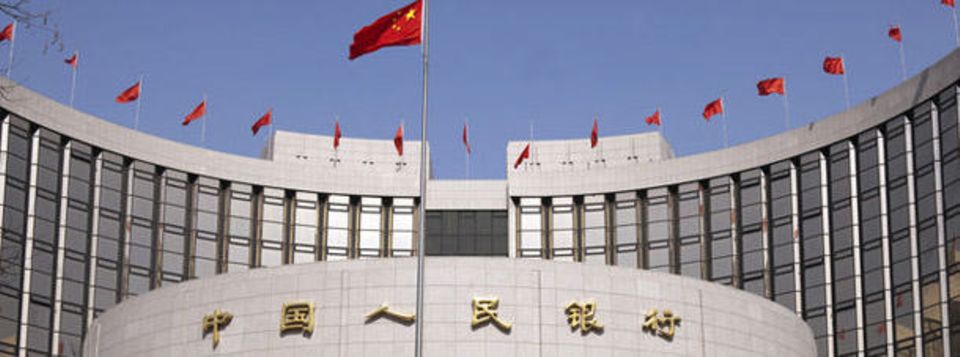

Drittens haben die meisten BRICS und einige andere Schwellenländer eine Art von Staatskapitalismus eingeführt. Dies führte zu einer Verlangsamung von Reformen zur Steigerung der Produktivität und des wirtschaftlichen Anteils der Privatwirtschaft, und damit einhergehend zu einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung von Staatsbetrieben (und der Kredit- sowie Ersparnisverteilung der Staatsbanken). Weitere Folgen waren nationalistisches Ressourcenmanagement, Handelsprotektionismus, Importsubstitutionsindustrialisierung und die Einführung von Kapitalkontrollen.

Für frühere Entwicklungsphasen und die Zeit des Rückgangs des Privatkonsums im Zuge der weltweiten Finanzkrise mag dieser Ansatz angemessen gewesen sein, aber heute verzerrt er die wirtschaftlichen Aktivitäten und begrenzt das potenzielle Wachstum. Tatsächlich spiegelt die Verlangsamung des chinesischen Wachstums ein Wirtschaftsmodell wider, das nach Aussage des ehemaligen Premierministers Wen Jiabao „instabil, unausgeglichen, unkoordiniert und nicht nachhaltig“ ist, und das nun das Wachstum in Asien und den rohstoffexportierenden Schwellenländern auf der ganzen Welt beeinträchtigt. Auch die Gefahr, dass Chinas Wirtschaft in den nächsten zwei Jahren hart landen könnte, kann für viele Schwellenvolkswirtschaften zum Problem werden.

Viertens könnte der Rohstoff-Superzyklus, der Brasilien, Russland, Südafrika und vielen anderen rohstoffexportierenden Schwellenländern geholfen hat, vorbei sein. Tatsächlich wird der Boom angesichts der chinesischen Verlangsamung, höherer Investitionen in Energiespartechnologien, weltweit geringerer Betonung kapital- und ressourcenorientierter Wachstumsmodelle und der durch hohe Preise bedingten Verzögerung des Angebotszuwachses wohl schwer aufrecht zu erhalten sein.

Der fünfte und jüngste Faktor besteht in den Signalen der US-Notenbank Federal Reserve, dass sie ihre Politik der quantitativen Erleichterung früher als erwartet beenden könnte, und ihren Andeutungen einer eventuellen Abkehr von ihrer Nullzinspolitik, was auf den Finanzmärkten der Schwellenländer zu Turbulenzen geführt hat. Bereits vor diesen Signalen der Fed entwickelten sich die Wertpapier- und Rohstoffpreise der Schwellenländer aufgrund von Chinas Verlangsamung unterproportional. Seitdem gerieten auch die Währungen und die festverzinslichen Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) der Schwellenländer unter Druck. Das Zeitalter billigen oder zinslosen Geldes, das zu einer Liquiditätsschwemme auf der Jagd nach hohen Erträgen und Anlagen – Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen – in den Schwellenländern führte, geht dem Ende zu.

Und schließlich erwirtschaften zwar viele Schwellenländer Leistungsbilanzüberschüsse, aber einige von ihnen – wie die Türkei, Südafrika, Brasilien und Indien – leiden auch unter Defiziten. Und diese Defizite werden nun riskanter finanziert: mehr Schulden als Eigenkapital, mehr kurzfristige Schulden als langfristige, mehr Fremdwährungsschulden als solche in der eigenen Währung und stärkere Finanzierung durch unbeständige grenzüberschreitende Geldflüsse zwischen den Banken.

Diese Länder haben auch andere Schwächen gemeinsam: exzessive Haushaltsdefizite, überplanmäßige Inflation und Stabilitätsrisiken, die nicht nur durch die kürzlichen Tumulte in Brasilien und der Türkei widergespiegelt werden, sondern auch durch den südafrikanischen Arbeitskampf und die politischen und wahltechnischen Unsicherheiten in Indien. Die Notwendigkeit der Finanzierung des externen Defizits und der Vermeidung exzessiver Abwertung (und noch höherer Inflation) erfordert es, die Leitzinsen zu erhöhen oder auf hohem Niveau zu fixieren. Aber eine Straffung der Geldpolitik würde das bereits jetzt langsame Wachstum weiter schwächen. Also könnten Schwellenländer mit hohen Zwillingsdefiziten und anderen makroökonomischen Schwächen weiteren Abwärtsdruck auf ihre Finanzmärkte und Wachstumsraten erleiden.

Diese Faktoren erklären, warum sich das Wachstum in den meisten BRICS und vielen weiteren Schwellenländern drastisch verlangsamt hat. Einige Faktoren sind zyklisch, aber andere – der Staatskapitalismus, das Risiko einer harten Landung in China und das Ende des Rohstoffsuperzyklus – sind eher struktureller Natur. So könnten also die Wachstumsraten vieler Schwellenmärkte im nächsten Jahrzehnt geringer ausfallen als im letzten – ebenso wie die Überrenditen, die Investoren durch Finanzanlagen dieser Volkswirtschaften (Währungen, Aktien, Anleihen und Rohstoffe) erzielt haben.

Natürlich werden einige der besser verwalteten Schwellenländer auch weiterhin schnelles Wachstum und überdurchschnittliche Vermögenszuwächse erzielen. Aber viele der BRICS könnten, ebenso wie einige andere Schwellenländer, auf eine dicke Mauer stoßen, die Wachstum und Finanzmärkten stark belasten wird.

Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

Copyright: Project Syndicate, 2013. www.project-syndicate.org

Fotos: © Getty Images