Am Anfang: Verwunderung. Ein Riesenklotz Beton, unverputzt, abstoßend, mitten in Berlin. Der ehemalige Nazi-Hochbunker, gebaut in den letzten Kriegsjahren, diente als Schutzraum für Besucher des Deutschen Theaters nebenan. Später bunkerte die DDR hier Bananen, nach dem Mauerfall zog ein Sadomaso-Club ein. Wer hier ein Museum aufzieht und sein Penthouse obendrauf setzt, sucht Aufmerksamkeit.

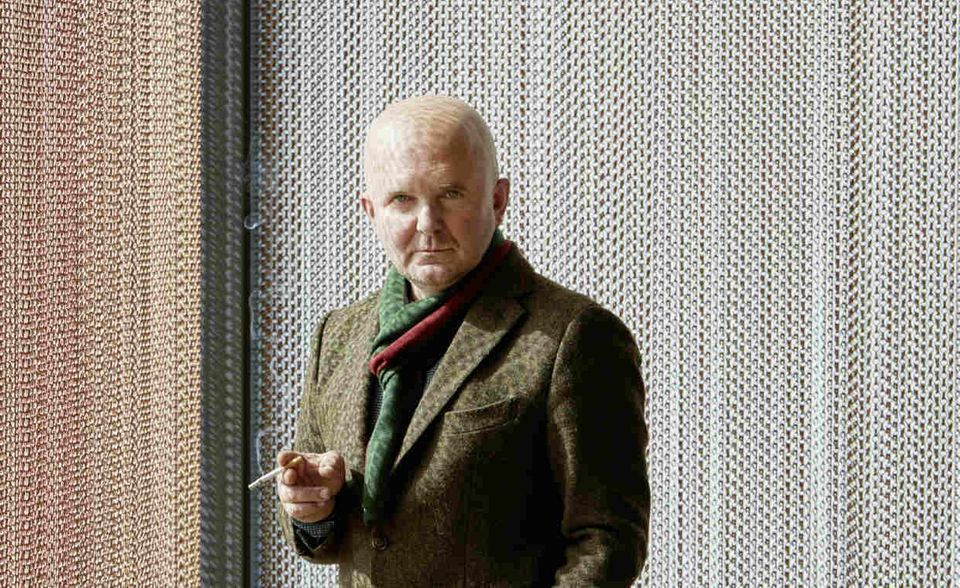

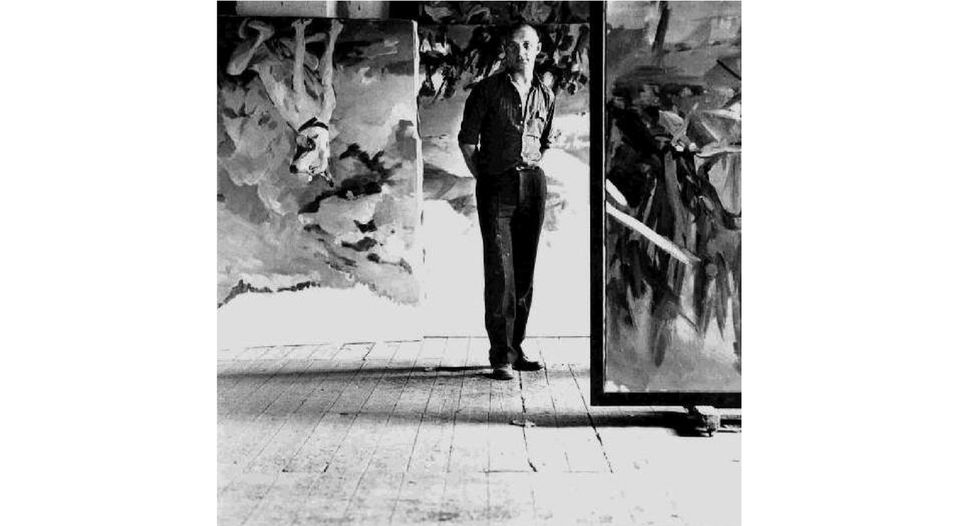

Christian Boros, ein kleiner, freundlicher Mann mit kahlem Kopf, ist dieser Mann. 2007 hat er den Kunstbunker eröffnet: 80 Räume ohne Fenster, aber mit den dicksten Wänden Berlins. Seither stehen Besucher Schlange, das Privatmuseum gilt als Symbol des hippen Berlin.

Dabei ist Boros eigentlich Unternehmer, ein gewitzter Werber, Inhaber einer 50-köpfigen Kommunikationsagentur. Ein Selfmademan, der es als Kind polnischer Einwanderer zu Erfolg und Geld gebracht hat. Was will er mit diesem Museum?

In seinem blütenweißen, auf den Leib geschneiderten Hemd, auch sonst wie aus dem Ei gepellt, steht Boros neben einem Glastisch, auf der Couch daneben lümmelt sein Sohn. Das Penthouse auf dem Bunker ist ein Loft im Mies-van-der-Rohe-Stil, ausstaffiert mit Bildern, Skulpturen, erlesenen Möbeln: ein 500 Quadratmeter großes Statement des besonderen Geschmacks.

Kunstsammeln, sagt Boros, sei für ihn „nicht irgend so ein Hobby“. Es sei genau so sehr Arbeit wie das Planen einer Kampagne: „Ich muss mich an Kunst abarbeiten.“ Auch kaufe er ein Kunstwerk nicht, weil es ihm gefalle – sondern weil es ihn ärgere, irritiere oder weil er es nicht verstehe.

Gefühle, die auch den Besucher der Sammlung beschleichen. Gleich am Eingang des Bunkers stolpert man fast über vergoldete Eierkartons einer chinesischen Künstlerin. Eine Etage höher: Maulwurfshügel, aus Bronze gegossen, mit denen der Urheber Andreas Eriksson, ein Schwede, 2011 sein Land auf der Biennale in Venedig vertreten hat. Eine aufwendige Installation, erklärt der junge Mann, der durchs Museum führt: Eriksson habe zu unterschiedlichen Jahreszeiten Maulwurfshügel in eigens dafür gebauten Kästen gesammelt, um dann Silikon- und später Gipshohlkörper als Form für den Bronzeguss anzufertigen.

Schwäbisches Wettrennen

Christian Boros gehört zur stetig wachsenden Zahl von Unternehmern, die Kunst sammeln und in eigenen Museen ausstellen. So gibt es allein in Berlin ein Dutzend privater Kunststätten. Julia Stoschek, Erbin des Automobilzulieferers Brose, hat hier ein Museum für Medienkunst eröffnet, Hans Georg Näder, Chef des niedersächsischen Prothesenherstellers Otto Bock, plant eine eigene Kunsthalle in Prenzlauer Berg. In Baden-Württemberg scheint unter Mittelständlern ein regelrechter Wettbewerb darum entbrannt zu sein, Museen für Mitarbeiter und die Nachwelt zu bauen. Die Schokoladenfabrikantin Marli Hoppe-Ritter huldigt in Waldenbuch bei Stuttgart im Museum Ritter dem Quadrat, in der Kunsthalle Weishaupt zeigen der Wärmetechnik-Unternehmer Siegfried Weishaupt und seine Frau Jutta moderne Kunst, der Schraubenhändler Reinhold Würth hat mit Arbeiten aus seiner Sammlung bereits 14 eigene Kunsthäuser bestückt.

„Noch nie wurden so viele private Ausstellungshäuser von Unternehmern gegründet wie heute“, schreibt die Kunsthistorikerin Gerda Ridler in ihrem Buch „Privat gesammelt – öffentlich präsentiert“ über den „neuen musealen Trend“. Natürlich gehe es beim Sammeln auch um Eitelkeiten, Status und Investment, aber letzten Endes, so Ridlers Fazit, kommen öffentliche Privatsammlungen „der Kunst, den Künstlern und einem großen Publikum zugute“.

Laut dem „BMW Art-Guide“, der sich als „globaler Führer zu privaten, doch öffentlich zugänglichen Sammlungen zeitgenössischer Kunst“ versteht, hat Deutschland weltweit die höchste Dichte an Privatmuseen. Ridler sieht das Land als „Großmacht hinter den USA“. Insgesamt unterhielten 2016 nach Angaben des Deutschen Städtetags 486 Privatpersonen Museen.

Beim Publikum kommen die privaten Kunsttempel gut an. 2,7 Millionen Besuche zählten sie 2016. Der Run ist leicht erklärt: Meist hängt hier junge Kunst, zudem haben private Sammler höhere Etats und unterliegen keinen musealen Zwängen – sie können ausstellen, was gefällt. Als Mäzene sind sie in der Gesellschaft oft hoch angesehen: Wer Kunst kauft und ein Museum unterhält, gilt mehr als einer, der sein Geld in protzige Yachten oder Sportwagen steckt.

Rund 700 Werke besitzt Christian Boros gemeinsam mit seiner Frau Karen. Ausschließlich zeitgenössische Kunst umfasst die Sammlung der beiden, darunter Arbeiten von Olafur Eliasson, Wolfgang Tillmans, Elizabeth Peyton und Joseph Beuys, zusammengetragen in mehr als 30 Jahren, ein paar Millionen Euro wert. „Artnet“, eine Bibel der Kunstbeflissenen, listet die Boros-Sammlung unter den Top Ten der Privatkollektionen. Mehr als 410.000 Besucher kamen seit dem Museumsstart, die Touren sind auf Monate ausgebucht.

„Die Menschen suchen hier Inspiration“, sagt Boros. „Gerade auch Unternehmer. Die haben genug Berufsbedenkenträger um sich herum, die reizen so Tätertypen.“ Es ist Boros’ Lieblingswort für Künstler, aber auch für Unternehmer wie ihn selbst: „Menschen, die etwas aus eigenem Antrieb tun, die sich zu sich selbst bekennen.“

Das Telefon klingelt. Boros’ Assistentin Helen fragt, ob er morgen Zeit habe – der Aufsichtsrat der Deutschen Bank möchte die Sammlung sehen. Boros grinst. „Sehen Sie“, sagt er, das sei jetzt nicht inszeniert gewesen. Am Abend komme übrigens eine Gruppe mittelständischer Unternehmer aus Baden-Württemberg vorbei, angeführt vom Chef der Ravensburger Spiele.

Seine „eigene Bude“ habe er aufgemacht, sagt Boros, weil ihm eine Leihgabe an ein öffentliches Museum zu manipulativ sei. Da gehe es dann ums Dealen, ums Aushandeln von Verträgen, darum, wann, wie und was ausgestellt werde. Als Privatsammler habe er unschätzbare Freiheiten, keiner rede ihm rein. „Wenn ich 50 Arbeiten von Wolfgang Tillmans habe, also viel zu viele, darf ich das. Wenn ich keinen Neo Rauch habe, ist das meine Sache. Ein Museumsdirektor würde dafür entlassen. Bei mir ist es Subjektivität, in einem öffentlichen Haus wäre es eine Fehlentscheidung.“

Werke, die ihm nicht mehr gefallen, werden gnadenlos „wegdeponiert“. Treffen kann es jeden: Boros erzählt von einem „Tier in Aspik“, das er mit 23 einem anderen 23-jährigen Studenten in London abkaufte. „Scheußlich“, sagt er heute. Dass die eingelegte Tierleiche von Damien Hirst stammt und auf dem Kunstmarkt Millionen kostet – seis drum.

Gegenkultur

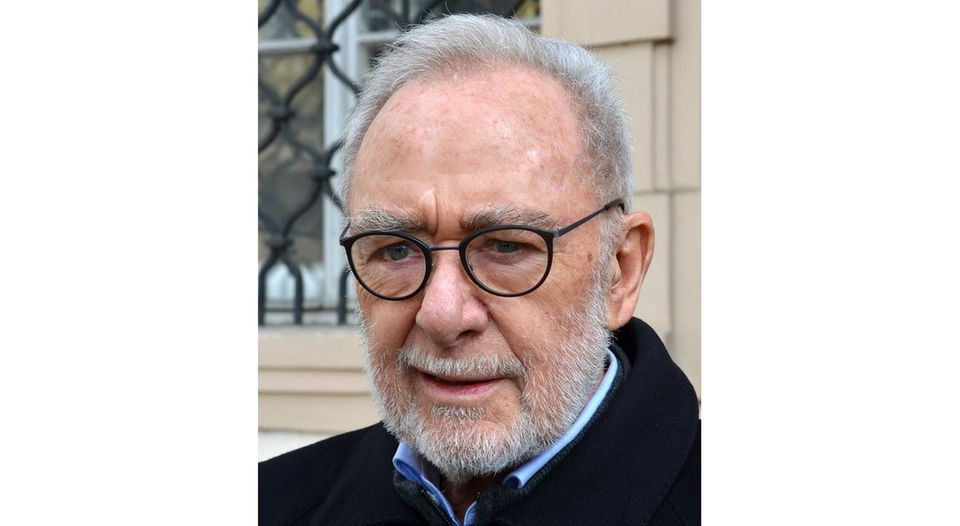

Ein lauer Herbstabend in Hamburg. Der Sammler Harald Falckenberg hat in den ehemaligen Phoenix-Werken in Harburg zur Preview von Peter Saul eingeladen, einem amerikanischen Maler-Rebellen, der auch im hohen Alter von über 80 Jahren noch mit grellen, comicartigen Bildern gegen das Böse in der Welt anmalt und nun ein wenig verloren im Eingangsbereich steht. Es gibt ein paar Reden und später Hotdogs mit Röstzwiebeln für die Hamburger Kunstschickeria. Der Unternehmer Falckenberg, blauer Wollpulli, ausgelatschte Schuhe, mag es bodenständig. Den Künstler Saul schätze er sehr, auch wenn er seine Kunst nicht besonders möge, offenbart er beim Rundgang. „Wichtig ist sie trotzdem.“ Es gehe um Kritik am Vietnamkrieg, an Amerikas Gier, an Trump – so was könne eben auch hässlich ausfallen.

Nein, der 74-jährige Falckenberg ist kein Sammler des „Schönen, Wahren und Guten“. Er mag es subversiv, politisch unkorrekt, sperrig. „Counter Culture“ nennt er sein Sammelgebiet. Mit 50 hat der gelernte Jurist sein erstes Bild gekauft, von einer Kneipenbekanntschaft, dem Künstler Werner Büttner, der Geld brauchte und deshalb eigene Werke sowie die seiner Freunde Martin Kippenberger und Albert Oehlen günstig anbot. Junge Kunst war damals spottbillig, für 10.000 Mark konnte man Arbeiten von Gerhard Richter kaufen, die heute 2,5 Mio. Euro kosten.

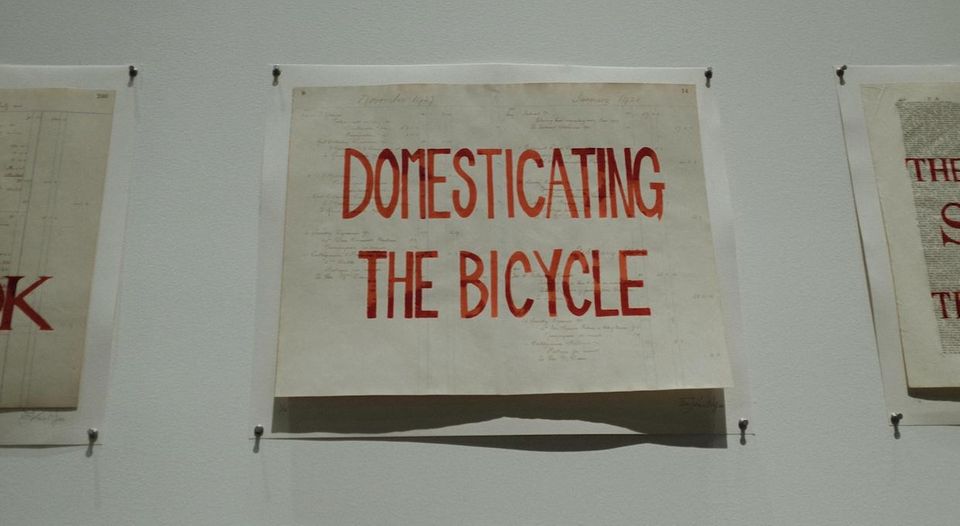

Die Kunstwelt war Falckenbergs „Gegenwelt zum Unternehmertum“. Während er tagsüber gemeinsam mit seinem Schwager das Geschäft mit Tankstellenzubehör managte und damit reich wurde, kaufte er in der übrigen Zeit wie besessen Kunst. Rund 2200 Bilder, teils ganze Säle umfassende Installationen hat Falckenberg im Laufe zweier Jahrzehnte zusammengetragen. Viele Ausstellungen kuratiert er selbst, schreibt dicke Kataloge und nachdenkliche Aufsätze aus dem „Maschinenraum der Kunst“, wie der Titel eines kleinen, roten Buches lautet, das er Besuchern in die Hand drückt.

Wenn in einem hochpreisigen Kunstmarkt nur noch wenige Reiche wichtige Arbeiten kaufen könnten, sei das die „Refeudalisierung der Kunst“, konstatiert Falckenberg in einem Essay. Bestimmten einst Fürsten, Kaiser- und Königshäuser, was in Museen hing, seien es nun die „Großmeister und Milliardäre Bernard Arnault, François Pinault und Charles Saatchi, die ihre Kunstwerke als Beute und Siegestrophäen für ihre globalen Marktstrategien instrumentalisierten“.

Starke Worte, die an drei der mächtigsten Sammler weltweit gerichtet sind. Der Unternehmer Bernard Arnault hat mit der Fondation Louis Vuitton ein aufsehenerregendes Museum in Paris gebaut, François Pinault besitzt gleich zwei Museen in Venedig und baut ein drittes in Paris, der Werber Charles Saatchi hat ein Kunsthaus in London gestiftet. Es ist nur die Spitze des Eisbergs, denn längst treiben reiche Privatkäufer auf dem 50 Mrd. Euro starken Weltkunstmarkt Umsätze und Preise. Rund zwei Drittel aller Kunstkäufe gehen auf ihr Konto. Legendär der Fall, als Reinhold Würth im Bieterverfahren um Hans Holbeins Schutzmantelmadonna das Frankfurter Städel Museum ausstach. 60 Mio. Euro soll der Unternehmer gezahlt haben.

Gescheiterte Schenkung

Natürlich mischt auch Falckenberg als Kunstkäufer kräftig mit. Und er unterhält eine der größten Ausstellungshallen in Deutschland. Geplant hat er das so nicht. Am liebsten hätte er seine Sammlung komplett in einem öffentlichen Museum untergebracht. Aber die Stadt Hamburg und er konnnten sich nicht einigen.

Es ist eine Erfahrung, die Falckenberg mit etlichen Privatsammlern teilt. Sie verhandeln erst jahrelang über eine Schenkung oder Leihgabe, die dann im Sand verläuft, weil entweder die Stadt zu wenig Geld hat oder der Stifter zu sehr in die Museumsarbeit reinreden will. Fünf von zehn Sammlern, die Gerda Ridler in ihrer Studie untersucht hat, peilten zunächst eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand an. Erst als die scheiterte, versuchten sie es auf eigene Faust.

Falckenberg fand einen Kompromiss: Seit 2012 kooperiert er mit den Hamburger Deichtorhallen. Die Stadt zahlt Personal und Betriebskosten, Falckenberg hat das Gebäude saniert und hält es in Schuss. Fünf Stockwerke, 6500 Quadratmeter, Platz en masse. Nun müsse er die Werke nach der Biennale nicht mehr ins Depot stellen, sondern könne sie dauerhaft zeigen, freut sich Falckenberg. Die Künstler lieben ihn dafür. In staatlichen Museen liegen 97 Prozent der Kunstschätze gut gekühlt im Depot.

Doch der Deal mit den Deichtorhallen ist bis 2023 befristet. Falckenberg, der im Herbst 75 wird, sorgt sich, was danach wird. Immer noch würde er die Werke gern der Stadt vermachen. „Am Wichtigsten ist mir, dass die Sammlung in Hamburg bleibt.“ Ob es so kommt, ist offen, Falckenberg sondiert gerade mit der Stadt die Möglichkeiten. Museen kosten Städte viel Geld.

Das smarte Museum

Als „wichtigste Museumseröffnung des Jahres“ feierte der britische „Guardian“ jüngst das Museum Barberini in Potsdams Mitte, hinter dem der 1944 geborene SAP-Gründer und Milliardär Hasso Plattner steht. Kanzlerin Angela Merkel, Bill Gates und 300 weitere Gäste schauten zur Einweihung im Januar 2017 vorbei. Das wieder aufgebaute neobarocke Palais zeigt wechselnde Kunst, darunter Werke von Impressionisten wie Renoir und Monet sowie Expressionisten wie Nolde und Munch – Bilder, die sich heute kaum ein Museum mehr leisten kann, weil es keinen Ankaufsetat dafür gibt. Kein deutsches Museum habe eine solche Sammlung, tönte Plattner bei der Eröffnungspressekonferenz.

Im obersten Stock des Barberini hängt Europas teuerste und größte LED-Leinwand. Auf dem Bildschirm sind Gemälde zu sehen, die ein paar Meter weiter an der Wand hängen, nur größer und strahlender und mit vielen Zusatzinfos zu Werk und Künstler. Wer will, kann sich per App ein virtuelles Museum mit seinen Lieblingsbildern für zu Hause bauen. Eine andere App lotst Besucher durchs Haus. Das Smart-Museum fürs Smart-Zeitalter.

Ortrud Westheider ist Plattners Museumsdirektorin im Barberini. Zuvor hat sie in Hamburg das Bucerius Kunst Forum geleitet, ebenfalls eine Privatsammlung. Sie erzählt, dass sie Plattner jeden Donnerstag ein „Weekly“ schicke, in dem neben den Besucherzahlen nie die Angabe fehlen dürfe, wie viele Web-Aufrufe und App-Downloads es gab. Wenn Plattner in Deutschland sei, setze er sich oft vor die LED-Leinwand und frage Besucher, wie sie mit dem Programm klarkommen, was man besser machen könnte. Für den SAP-Mann ist ein Museumsbesucher immer auch ein Anwender.

Die Zuschauer kommen in Scharen, die Erwartungen, so Westheider, wurden weit übertroffen. 2017 dürften mehr als eine halbe Million Gäste das Haus besucht haben. So viel Andrang hatte nicht einmal die Alte Nationalgalerie in Berlin, die 340.000 Besucher verzeichnete. Natürlich sei ein bisschen Anfangsbegeisterung dabei, glaubt die Kuratorin, doch viele locke neben der Kunst eben auch die innovative Technik.

Anders als Boros, der die Inszenierung liebt, hält sich Plattner im Hintergrund. Im Museum gibt es keine Plakette, die auf den Hausherrn hinweist, er ist anonymer Stifter und Leihgeber für sein eigenes Museum. Bei der Eröffnung offenbarte Plattner, dass er in das Museum investiere, weil „die DDR in den vergangenen 50 Jahren so schlecht weggekommen ist“. Er besitzt auch eine Sammlung von DDR-Künstlern.

Mit dem Sammeln im größeren Stil fing Plattner Ende der 80er-Jahre an. Als SAP an die Börse ging, habe er schweren Herzens Anteile verkaufen müssen – und Bilder „angeschafft“. Irgendwann hingen sie überall: im Golfclub, im SAP-Gebäude, in Plattners Häusern. Er hatte Platznot, doch er wollte keines der Bilder zurück zu Sotheby’s oder Christie’s bringen.

Innerhalb von fünf Sekunden entscheide er, ob er ein Werk kaufe oder nicht, sagt Plattner. Dass sich die Anlage auch finanziell rentiert, daraus macht er keinen Hehl. „Es hat sich fast so gelohnt wie SAP.“

Top 10 der wichtigsten lebenden Künstler

Die zehn wichtigsten lebenden Künstler

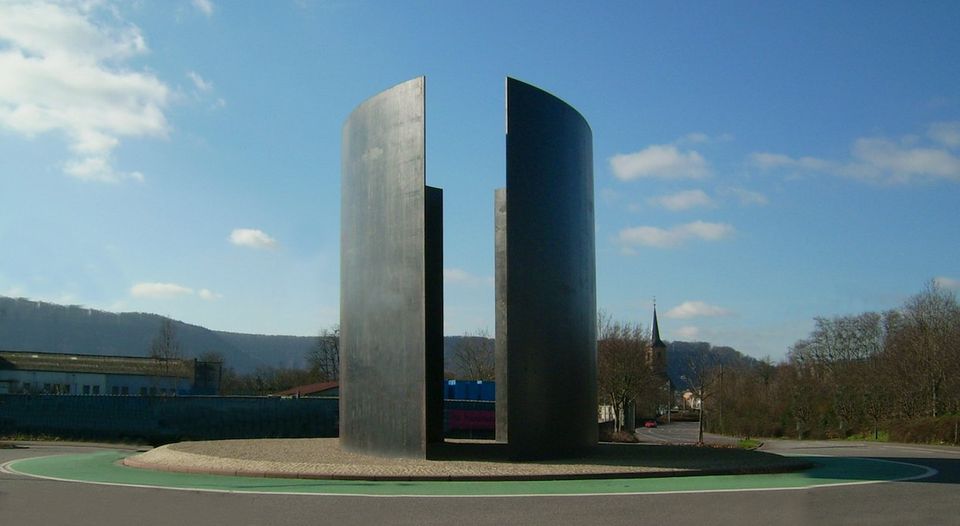

#4 Rosemarie Trockel: Ihr "Frankfurter Engel" erinnert an die vom NS-Regime verfolgten Homosexuellen.