Laut dem Statistischen Bundesamt sind 57 Prozent der Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 64 Jahren berufstätig oder suchten nach einer Tätigkeit. Die Erwerbsquote nichtbehinderter Menschen in dieser Altersgruppe betrug 2021 knapp 82 Prozent. Wieso ist dieser Unterschied so groß?

ANDREA HANISCH: Für Menschen mit Behinderung ist es schwierig, einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt, also dem Arbeitsmarkt der freien Wirtschaft, zu bekommen. Es gibt oft ein Informationsdefizit. Arbeitgeber scheuen die oft längere Einarbeitungszeit und den erhöhten Betreuungsaufwand, bis ein Mitarbeiter mit Handicap allein und selbstständig arbeiten kann. Hat man dann viele Absagen bekommen, versucht man es nicht mehr länger. Deshalb suchen Menschen mit Handicap oft gar nicht mehr am ersten Arbeitsmarkt und nehmen eine Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt an.

Wie gestaltet sich dann die Suche nach einem Beruf?

Schwierig. Das Angebot ist meist schmal. Die Firmen werben mit tollen Sätzen, die etwa lauten: „Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Qualifizierung bevorzugt eingestellt.“ Ich erlebe das aber nicht wirklich so. Viele Arbeitgeber kaufen sich lieber frei, als Menschen mit Behinderungen einzustellen. Für die persönlichen Neigungen und Interessen finden sich oftmals auch keine entsprechenden Angebote.

Was passiert dann normalerweise mit Menschen, die keine Arbeit finden?

Ihre Motivation sich zu bewerben, sinkt. Viele resignieren, was der persönlichen Entwicklung nicht förderlich ist und sicher nicht zu einer erfolgreichen Integration beiträgt. Sie stoßen bei der Suche nach einem Job, der ihnen eine sinnvolle Beschäftigung bietet, einfach an so viele Grenzen. Dann lässt man es vielleicht irgendwann sein.

Sie versuchen, Menschen mit Behinderungen den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern. Wie?

Unser Verein Zukunft-trotz-handicp e.V. hat zuerst ein elternfinanziertes Wohnheim für junge Menschen mit einer vorwiegend geistigen Behinderung gebaut. Danach wollten wir Möglichkeiten für berufliche Qualifizierungs-Maßnahmen schaffen. Uns war bewusst geworden, dass Wohnen das Eine, aber tatsächlich sinnstiftende Arbeit das Andere ist. So haben wir 2019 den „Kleinen Wirte-Brief“ entwickelt, ein Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe.

Und was genau lernen die Auszubildenden?

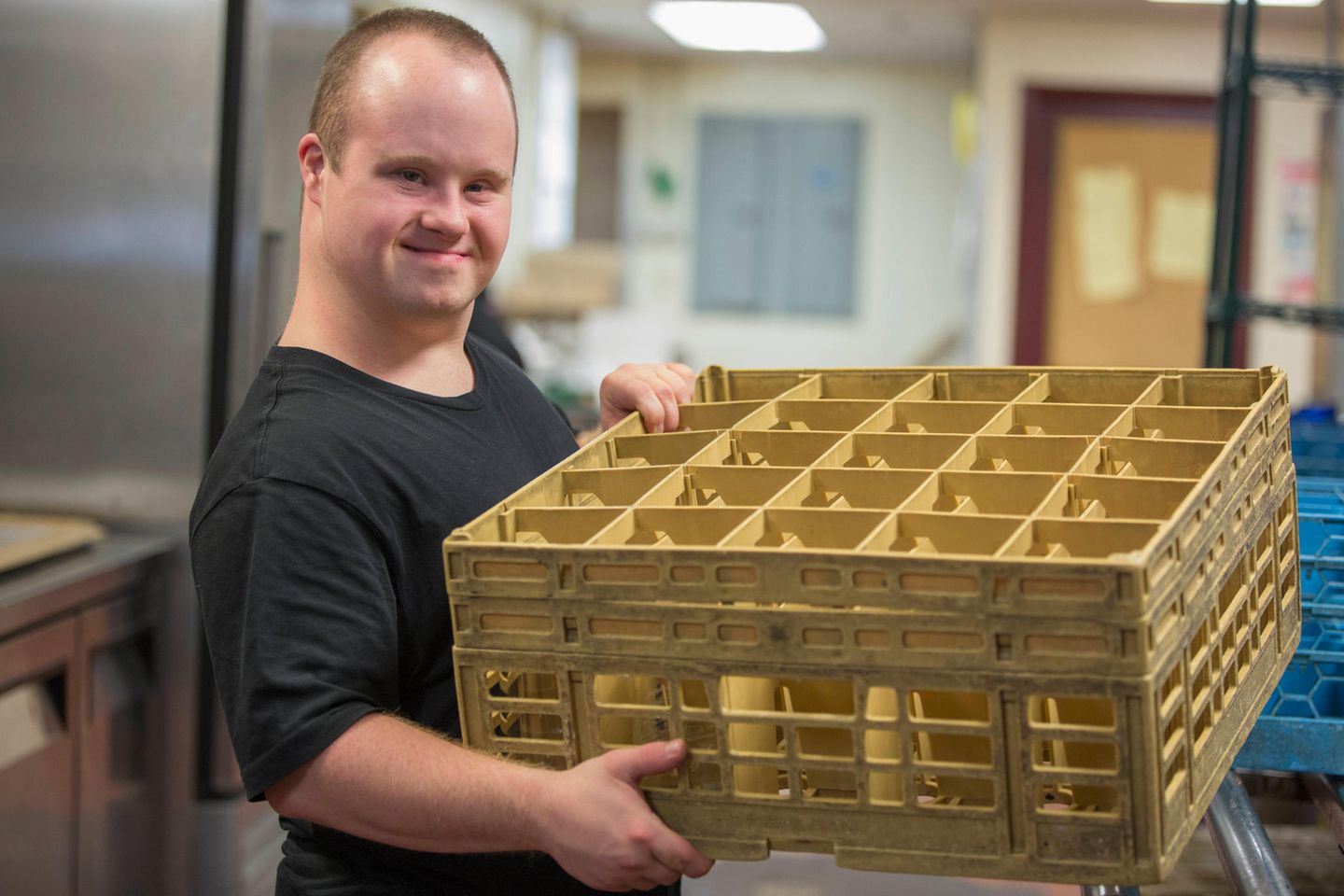

Es ist ein Pilotprojekt für Menschen mit überwiegend kognitiven Beeinträchtigungen. Sie werden in der Zusammenarbeit mit der DEHOGA an der Berufsschule für Köche in München in der Zubereitung von kalten und warmen Speisen ausgebildet. Sie lernen, wie man serviert, den Tisch deckt, Getränke einschenkt – aber auch, wie man mit Gästen spricht und zum Beispiel mit Beschwerden umgeht.

Und wie sind die ersten Erfahrungen?

Es funktioniert sehr gut. Menschen mit einer Behinderung sind oft sehr einfühlsam, aufnahmefähig, sie wollen kommunizieren. Für sie ist das Gastgewerbe eine großartige Branche. Sie werden dort wertgeschätzt, gefordert und gefördert. Wir alle reden ständig über den Fachkräftemangel. Mich wundert es sehr, dass nicht viel mehr Unternehmen Menschen mit einer Einschränkung einstellen wollen.

Wie läuft das Bewerbungsverfahren für Auszubildende, nachdem sie den Wirte-Brief abgeschlossen haben?

Das ist sehr unterschiedlich. Einige Beispiele hierfür: Patrick ist ein unglaublich engagierter junger Mann, der am liebsten gleich die ganze Welt umkrempeln würde. Zwei Monate nach Abschluss seiner Ausbildung fängt er jetzt in einem Brauereigasthof und Hotel in Südbayern an. Der Verein hat hierzu die Kontakte geknüpft und mit Hilfe der Behindertenwerkstatt fand dann das Bewerbungsverfahren statt.

Und die anderen Absolventen und Absolventinnen?

Eine andere Frau, die die Ausbildung 2019 gemacht hat, arbeitet seither in einem Inklusionsrestaurant in München und ist dort glücklich. Als Verein haben wir in einem neu gegründeten Familienzentrum in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ein Inklusionscafé eröffnet. Zwei Abgänger der diesjährigen Ausbildung, Axel und Sarah, werden dort anfangen zu arbeiten.

Läuft die Bewerbung also besser mit einem Zeugnis aus dem „Kleinen Wirte-Brief“?

Auf jeden Fall, es ist ein Türöffner und macht offensichtlich, dass der Bewerber qualifiziert ist. So ein Bewerbungsverfahren ist für jemand mit einer Einschränkung oft schwierig. Aufregung und Nervosität spielen oft eine Rolle und darauf muss ein Arbeitgeber vorbereitet sein. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass eine Vertrauensperson, die auch geschult ist, dabei sein darf.

Nach dem großen Erfolg des „Wirte-Briefs“ haben Sie nun auch den „Kita-Brief“ ins Leben gerufen. Was ist das genau?

Der kleine „Kita-Brief“ ist ein bisschen anders aufgebaut. Die Kindergärten haben einen solchen Personalmangel, dass sie während der täglichen Arbeitsbelastung keine Zeit haben, sich mit Bewerbern mit Einschränkungen intensiv und fördernd zu befassen. Auf der anderen Seite wurde erkannt, dass diese Mitarbeiter mit Handicap eine wunderbare Ergänzung und Hilfe für die Fachkräfte sein könnten. Also haben wir die Ausbildung zur Kindergarten-Assistenz für junge Menschen mit Handicap gestartet, damit sie geschult und ausgebildet an die praktische Arbeit gehen können.

Und wie ist bisher das Feedback?

Ich höre von den Kita-Leitungen, dass ein großer Zugewinn an Effektivität auffällt, seit die Praktikanten die Ausbildung durchlaufen. Die Auszubildenden haben schon in der Theoriephase gelernt, wie man mit Kindern umgeht, was es heißt, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Sie haben sich auch mit Themenbereichen wie Bedürfnisse, Partizipation, Interaktion und Kommunikation intensiv auseinandergesetzt. Alles in leichter Sprache und daher gut umsetzbar. Jetzt sind sie im zweiten Teil der Ausbildung – dem Praktikum vor Ort, und ich bekomme nur positive Rückmeldungen.

Sie haben diese beiden Ausbildungsgänge selbst konzipiert und entwickelt. Gibt es nicht schon ein solches Angebot für Menschen mit Behinderungen?

Es gibt schon Angebote, die Menschen mit Handicap wahrnehmen können. Oftmals handelt es sich um einfache Tätigkeiten an einer Werkbank, wo sie etwas Mechanisches abarbeiten, oder andere Tätigkeiten, für die keine besondere Ausbildung notwendig ist, sondern nur eine gewisse Einarbeitung. Wir wollen die besonderen Fähigkeiten, Talente und Begabungen von Menschen mit Handicap, wie zum Beispiel eine große Empathie, Begeisterungsfähigkeit für Neues, Freude am Umgang mit anderen Menschen, in unsere Qualifizierungsmaßnahmen integrieren. Wir suchen uns bewusst Berufsfelder aus, wo diese Merkmale zum Einsatz kommen können.

Warum, glauben Sie, gibt es noch nicht so viele Angebote?

Es wird viel über dieses Thema geredet – aber letztlich wird nichts oder nur wenig umgesetzt. Sehr oft verhindern bürokratische Hürden, dass solche Prozesse etabliert werden. Außerdem kosten solche Qualifizierungs-Maßnahmen Geld, es müsste sich jemand verantwortlich fühlen und das Geld bewusst in die Hand nehmen.

Merken Sie diese Hürden auch?

Ja, natürlich. Ich versuche gerade, diese beiden Lehrgänge bei der Agentur für Arbeit zu verankern. Dazu muss ich als Verein ein Fachkonzept für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen entwickeln. Nur wenn ich eine Einrichtung für Rehabilitation bin, darf ich offiziell und anerkannt auch ausbilden.

Immerhin scheint es ja so auch gut zu funktionieren. Warum wollen Sie die Lehrgänge bei der Arbeitsagentur verankern?

Es wäre eine offizielle Anerkennung. Dahinter steckt eine finanzielle Geschichte, denn wir finanzieren diese Qualifizierungsmaßnahmen derzeit aus unserer Vereinskasse und mit Spendengeldern. Wenn wir einen Ausbildungsgang durchführen, kostet dies über 20.000 Euro. Wir würden so gerne den kleinen Handwerkerbrief starten, die dritte Qualifizierungs-Maßnahme. Wir sind aber an der finanziellen Belastungsgrenze angekommen, deshalb wird es vorerst nur ein Traum sein. Wenn die Agentur für Arbeit unsere bisherigen Ausbildungen anerkennen würde, gäbe es eine Refinanzierung.

Was müsste sich ändern, damit Sie die Ausbildung weiter ausbauen können?

Ich bin seit über 30 Jahren in der Kommunalpolitik tätig und denke immer wieder, dass der Staat in der Pflicht ist, hier einzugreifen. Er muss niedrigschwellige Angebote für Menschen mit einer Einschränkung anbieten, Einrichtungen wie unseren Verein finanziell unterstützen und niedrigschwellige Angebote, frei von viel Bürokratie fördern.

Wie ist die Reaktion, wenn Sie dieses Problem an die Verantwortlichen herantragen?

Es scheint tatsächlich eine Frage der Verantwortlichkeiten zu sein. Die Agentur für Arbeit, der Bezirk und das Integrationsamt sollten hier enger zusammenwirken und ein schlüssiges Konzept erarbeiten. Bislang sind die Zuständigkeiten nicht klar geregelt. Vor allen Dingen die Kostenübernahme und die Voraussetzungen dafür müssen geklärt werden.

Wie geht es weiter mit den Ausbildungen?

Sie können mir glauben, ich werde nicht lockerlassen. Ich werde wirklich dranbleiben, damit Menschen mit Handicap Anerkennung in unserer Gesellschaft bekommen. Unsere Ausbildungsmaßnahmen schaffen den Zugang zu echter Inklusion. Und das sollte unser aller Ziel in der Gesellschaft sein. Ich empfinde es als eine große Bereicherung, zu erleben, mit welcher Freude und welchem Engagement diese Menschen dann an die Arbeit gehen, wenn sie eine solche Ausbildung haben und die Arbeitgeber bestätigen dies. Und ich kämpfe mit meinen Kolleginnen und Kollegen dafür, dass unsere niedrigschwelligen Ausbildungsangebote künftig zugelassen und refinanziert werden, damit junge Menschen mit handicap eine erfüllende Arbeit und Anerkennung finden und andererseits dem Fachkräftemangel begegnet werden kann.

Das Interview ist zuerst bei ntv.de erschienen