Rein sachlich betrachtet machte die Tierärztin offenbar einen guten Job: promoviert, bei Tierhaltern beliebt, auf der Internetseite ihres Arbeitgebers firmierte sie stellenweise sogar als Klinikleitung. Doch vor Gericht dauert es nur wenige Minuten, bis die hochqualifizierte Fachkraft auf ihr Muttersein reduziert wird: Die Tierärztin habe ihren beiden Kindern „den Vorzug“ vor der Arbeit gegeben, behauptet der Anwalt ihres Arbeitgebers, habe höchstens 20 Stunden die Woche gearbeitet – und deshalb weniger verdient als ein vergleichbarer Mann.

Binnen Minuten offenbart sich, was einer kompetenten Frau blühen kann, wenn sie auf gleichen Lohn klagt: Ihre Leistung wird schlechtgemacht. Denn gegenüber Gewerbe- und Finanzamt hatte die Klinik genau das Gegenteil behauptet, nämlich dass die Tierärztin Vollzeit arbeitete, ließ die Ärztin erklären. Dazu habe ihm lediglich deren Steuerberater geraten, antwortete trocken der Arbeitgeber-Anwalt. Da schauten sogar die Bundesrichter ungläubig.

Ihr Gehalt: 3900 Euro. Seins: 7200 Euro

Die Tierärztin sitzt ihm gegenüber, adrett sachlich gekleidet in dunkelblauem Pullover und weißem Blusenkragen, hört sich die Zumutungen scheinbar stoisch an. Das Pikante an ihrem Fall: Die Klinik gehört ihrem Vater. Der Mann, mit dem sie sich vergleicht, ist ihr Bruder. 7200 Euro im Monat habe der für einen vergleichbaren Job bekommen, sie nur 3900 Euro brutto. Sogar die Mutter, so lässt die Verhandlung durchblicken, scheint gegen die Tochter zu sein. Und so sitzen an diesem Morgen in einem modernen Bau aus Glas, Holz und Beton Rechtsvertreter einer Tierarzt-Familie aus dem Weserbergland vor dem achten Senat des Bundesarbeitsgerichts.

Wenn schon innerhalb der eigenen Familie keine Einigkeit herzustellen ist, wessen Arbeit wie viel wert ist – wie soll es Frauen dann in größeren Betrieben gelingen?

Gefordert sind klare Spielregeln

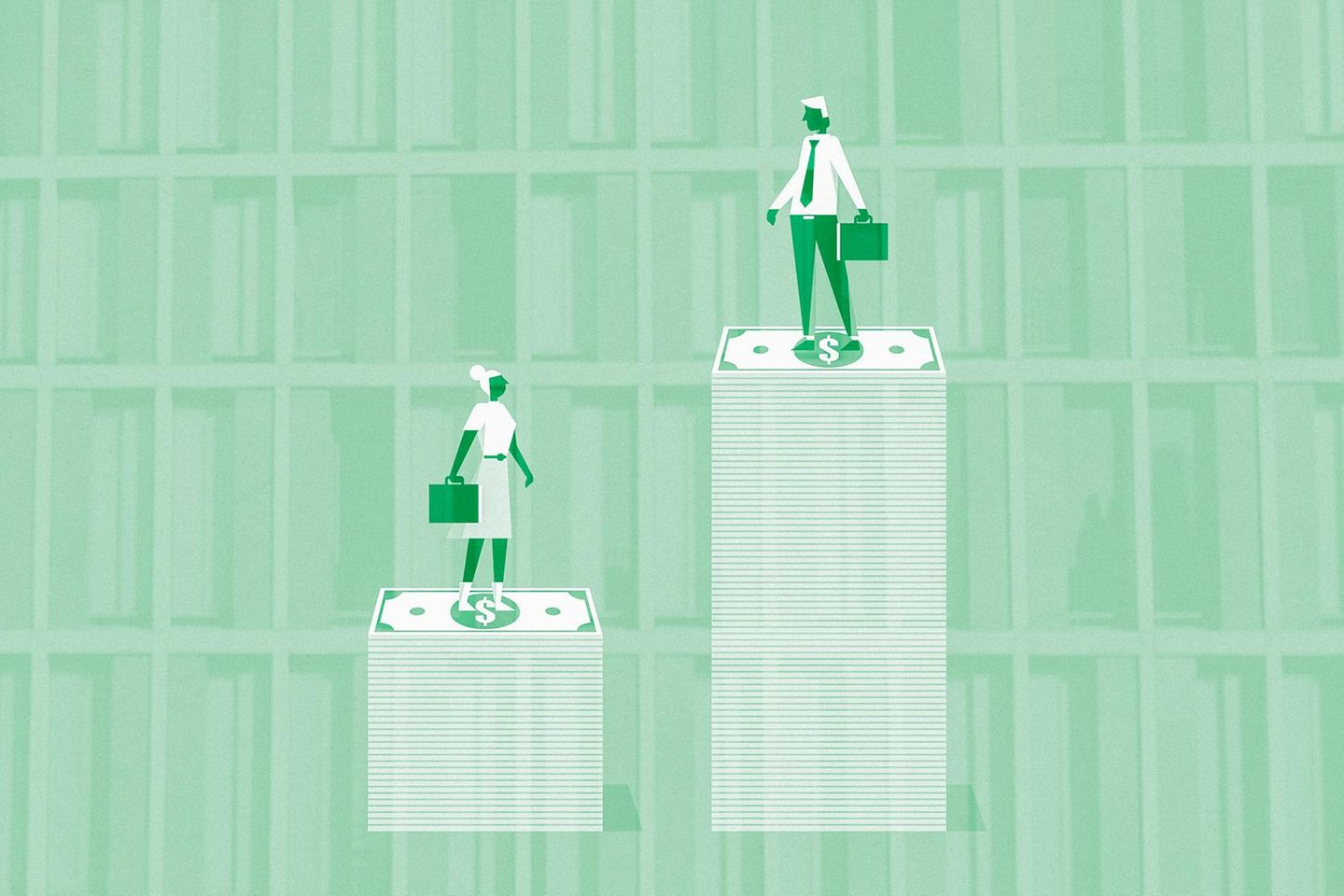

Das Grundrecht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit steht seit 1957 in den Europäischen Verträgen. Doch noch immer verdienen Frauen in Deutschland 16 Prozent weniger als Männer. Rechnet man Kriterien wie unterschiedliche Karrierewege oder Elternzeiten heraus, verbleibt immer noch ein Gender-Pay-Gap von 6 Prozent. Weniger zu verdienen, gehört in Deutschland für Millionen zum Alltag.

Die Politik weigerte sich jahrzehntelang, progressive europäische Richtlinien und Rechtsprechung umzusetzen. Zu laut waren die Arbeitgeber, zu leise die Frauen. Und so fehlten lange klare Spielregeln, welchen Weg eine Frau beschreiten soll, wenn sie ihr Grundrecht einfordert: Welche Auskünfte stehen ihr zu? Und mit wem darf sie sich vergleichen?

„Besser verhandelt“ reicht nicht

Mühsam quälten sich einige Frauen in der jüngsten Vergangenheit bis nach Erfurt, um Klarheit in die Sache zu bringen. Der achte Senat des Bundesarbeitsgerichts fällte eine Reihe progressiver Urteile zugunsten von Frauen. So kippte 2021 die Beweislast auf die Arbeitgeber. 2023 stellten die Richter fest: Mit der Ausrede, der besserverdienende Mann habe „besser verhandelt“, kommen Firmen nicht mehr durch.

Nun gab es einen Wechsel an der Spitze des achten Senats. Gespannt warteten im voll besetzten Raum ehemalige Klägerinnen, zahlreiche Pressevertreter und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, ob der Senat seine frauenfreundliche Serie fortführen würde. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: das Verfahren einer Daimler-Managerin.

Median oder Mann?

In blondem Bob und dezent dunkelblauem Anzug sitzt sie auf der Klägerinnenseite. Seit nahezu 30 Jahren schon schafft sie beim Daimler, davon rund die Hälfte als Abteilungsleiterin. Dass sie weniger verdiente, erfuhr sie über ein sogenanntes Dashbord ihres Arbeitgebers. Eine Art digitale Auskunftei, die der Managerin verrät: Sie verdient weniger. Deutlich weniger. 2021 reichte sie Klage ein. Da war ihr auch das konkrete Gehalt eines Kollegen zugespielt worden, Herrn S.

Dass sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wurde, daran hatten die unteren Instanzen keine Zweifel. Sie sprachen der Frau rund 130.000 Euro rückwirkend zu. Viel Geld.

Frage nur: Reicht das? Wie viel Geld darf eine Frau begehren, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun? Beziehungsweise, in diesem Fall: Mit wem darf sie sich vergleichen? Darf eine Frau das Gehalt eines Spitzenverdieners verlangen, so sieht es die Wirtschaft, einfach, weil er ein Mann ist?

„Frauenveräppelungsgesetz“

Das Entgelttransparenzgesetz von 2017 soll Frauen zu gerechten Löhnen verhelfen. Kritiker nennen es „Frauenveräppelungsgesetz“: Frauen dürfen einen sogenannten Median erfragen, das mittlere Gehalt von mindestens sechs vergleichbaren Kollegen. Aber nur dann, wenn ihre Firma mindestens 200 Mitarbeitende beschäftigt. Was genau eine Frau dann allerdings mit diesem Median anfangen soll, ließ der Gesetzgeber offen. Immerhin sprach Erfurt 2021 in einem Grundsatzurteil einer Klägerin die Gehaltsdifferenz zum Median der männlichen Kollegen zu.

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg aber, das über die Daimler-Klage zu befinden hatte, blieb dahinter weit zurück und gestand der Managerin lediglich die Differenz zwischen Männer- und Frauen-Median zu.

Konkrete Gehälter, keine Durchschnittswerte

Warum sollten sich Frauen mit einem Mittelwert begnügen? Es geht beim Rechtsanspruch auf gleichen Lohn ja darum, gleich viel zu verdienen wie ein Mann – und nicht um irgendwelche Durchschnittswerte. Und so vergleicht sich die Daimler-Frau mit einem realen männlichen Kollegen, Herrn S.

Warum verdiente Herr S. nun für einen vergleichbaren Job besser? Das versucht Daimler vor Gericht sinngemäß so zu begründen: Es gebe keine fixierten Regeln, bei einer „sehr gut bezahlten Führungskraft“ gälten „Soft Skills“ wie Teamfähigkeit, wie solle man dafür Kriterien festzurren, und überhaupt hätte die Klägerin „nicht so performt“. Dass Mitarbeiterinnen im Mittel weniger verdienten als ihre Kollegen, liege nicht etwa an Diskriminierung, sondern, ganz im Gegenteil, an der hauseigenen Frauenförderung: Die sorge dafür, dass Frauen mit weniger Erfahrung jetzt sehr schnell hochkämen, aber wegen ihrer kürzeren Berufserfahrung weniger verdienten. Das Publikum im achten Senat staunte bei den Ausführungen.

Wird Mitarbeiterin schlecht geschrieben?

„Es kann nicht sein, dass ein Dax-Unternehmen wie Daimler Gehälter auf Managementebene nach Gutdünken verteilt,“ sagt Sarah Lincoln, Legal Director der gemeinnützigen Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die die Klägerin vertritt. Die Beklagte habe offenbar erst angefangen, die Klägerin schlechtzuschreiben, nachdem diese begonnen hatte zu klagen. Und dass insgesamt sechs Frauen bei Daimler auf gleichen Lohn geklagt hätten. Auf Nachfrage bekräftigt ein Daimler Truck-Sprecher, es gebe „keine strukturelle geschlechtsspezifische Benachteiligung“.

Man fragt sich, was sich Arbeitgeber alles so erdreisten – und warum Frauen auch im Jahr 2025 noch durch die Instanzen ziehen müssen. Denn eigentlich ist die Sache ganz klar: Der Europäische Gerichtshof urteilt seit den 1980er Jahren: Verdient ein Mann grundlos für einen vergleichbaren Job mehr als eine Frau, wird ihr Gehalt „nach oben“ angeglichen. Ob der Mann dabei viel besser verdient oder nur ein bisschen, spielt keine Rolle. Und so etwas wie der deutschen Median schon gar nicht.

Einmal gewonnen, einmal verloren

So sieht es dann heute auch der achte Senat und befindet den sogenannten Paarvergleich für zulässig. Die Daimler-Managerin darf sich mit Herrn S. vergleichen. Datenschutzbedenken, die Daimler stellvertretend für Herrn S. vortrug, sehen die Richter nicht. Zur Klärung von Details verweist Erfurt das Verfahren zurück ans Landesarbeitsgericht. Dort darf Daimler Truck noch einmal versuchen zu erklären, warum Herr S. mehr verdient. Und die Managerin muss sich noch einmal gegen die Anwürfe wehren, sie verdiene wegen angeblich schlechterer Leistungen weniger.

Für alle anderen Frauen aber gilt schon jetzt: Equal-Pay-Klagen werden lukrativer. Das Wissen um das Gehalt eines vergleichbaren Spitzenverdieners kann Gold wert sein – wenn Vorgesetzte es nicht begründen können.

Für die Wirtschaft kann das richtig teuer werden: Künftig zählen – statt Bauchgefühl, nebulöser „Wertbeiträge“ oder Verhandlungsgeschick – dokumentierte Verantwortung, einschlägige Erfahrung und klare, geschlechtsneutrale Leistungsziele. Und das bei allen Verdienst-Bausteinen wie Grundgehalt, Bonus, Aktien oder Altersvorsorge. „Frauen müssen sich nicht mehr mit Durchschnittswerten zufriedengeben, wenn ihr direkter Kollege mehr verdient“, sagt GFF-Juristin Sarah Lincoln.

Und die Tierärztin? Ihre Klage wurde abgelehnt. Ihr juristischer Vortrag hat den Anforderungen des Gerichts nicht gereicht – eine Entscheidung in der Sache fällen sie damit nicht. Ein Interview will sie, ebenso wie die Daimler-Managerin, nicht geben. Die Anwälte der Tierarztfamilie, Vertreter von Vater wie Tochter, gehen aber nicht davon aus, dass sich in der Familie „alle wieder so schnell liebhaben, sicher nicht“.

Transparenzhinweis: Birte Meier, die Autorin des Textes, hat auch ihren ehemaligen Arbeitgeber auf Equal Pay verklagt. 2020 erreichte sie mithilfe der Gesellschaft für Freiheitsrechte das erste von einer Reihe von Grundsatzurteilen vor dem Bundesarbeitsgericht.

Dieser Artikel ist eine Übernahme des Stern, der wie Capital zu RTL Deutschland gehört. Auf Capital.de wird er zehn Tage hier aufrufbar sein. Danach finden Sie ihn auf www.stern.de