Europa-Gericht kontra Bundesverfassungsgericht

Es kommt eher selten vor, dass über eine Niederlage des Bundesverfassungsgerichts berichtet wird. Meistens sind es die Richter, die die Regierenden schlecht aussehen lassen. In dieser Woche hat nun der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshof den Karlsruher Richtern ihre Grenzen aufgezeigt. Seine Stellungnahme zu Anleihenaufkäufen der Europäischen Zentralbanlk ist zwar noch kein Urteil, aber in den meisten Fällen folgt der Gerichtshof dem Generalanwalt.

Den vorliegenden Fall hat das Bundesverfassungsgericht selbst an die Luxemburger Richter überwiesen. Es sollte über die Rechtmäßigkeit des sogenannten OMT-Programms entscheiden. OMT steht für „Outright Monetary Transactions“. Mit dem Programm kann die EZB Staatsanleihen von Krisenländern aufkaufen, die die Rettungsschirme der EU in Anspruch nehmen. Die EZB kauft die Staatsanleihen aber nicht direkt, sondern bedient sich auf dem Sekundärmarkt.

Nach Auffassung von Generalanwalt Cruz Villalon handelt es sich bei dem Programm nicht um eine verdeckte - und in einem solchen Fall verbotene - Staatsfinanzierung, sondern um ein Instrument der Geldpolitik. Einzige Bedingung des Generalanwalts: Die Notenbank darf sich nicht an den Hilfsprogrammen für die betroffenen Krisenländer beteiligen. Damit wird die Troika aus EU, IWF und EZB gesprengt, die bisher die Programme ausgearbeitet hat.

Das wird die Zentralbank aber nicht daran hindern, ein großangelegtes Programm zum Aufkauf von Staatsanleihen aufzulegen. Damit will die Bank die niedrige Inflation in der Eurozone bekämpfen. Nach Ansicht vieler Beobachter wird EZB-Chef Mario Draghi schon am 22. Januar ein solches Programm verkünden.

Interessant ist aber auch, wie das Bundesverfassungsgericht auf den EuGH reagieren wird. Die Karlsruher Richter haben nämlich vorgebaut. Sie haben sich das letzte Wort in dieser Sache vorbehalten, als sie den Fall zur Begutachtung an die Europa-Richter weiterreichten. Widerspricht das Verfassungsgericht dem EuGH, droht ein Großkonflikt zwischen den deutschen und europäischen Institutionen, der nach Auffassung des EU-Generalanwalts Sprengkraft für die EU birgt. Kein Wunder, dass er die Deutschen auffordert, sich dem EU-Gericht zu beugen. Darin kann man durchaus eine Art Kriegserklärung sehen.

BIP wächst stärker als erwartet

Von der Konjunktur gab es in den letzten Monaten kaum gute Nachrichten. Doch jetzt meldet das Statistische Bundesamt ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent für 2014. Das ist besser als von vielen Ökonomen erwartet. Auch die Bundesregierung ging lediglich von 1,2 Prozent aus, weil sich wegen der Ukraine-Krise und den Sanktionen gegen Russland die Stimmung eingetrübt hatte. Im dritten Quartal war die Wirtschaft sogar leicht geschrumpft. Im letzten Vierteljahr habe sie sich aber wieder gefangen, so die Statistiker. Das Bruttoinlandsprodukt sei in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres um 0,25 Prozent gestiegen.

Obwohl die deutsche Wirtschaft im Gesamtjahr deutlich besser abschnitt als in den Jahren zuvor, blieb der große Jubel in der Ökonomenwelt aus: „Bei genauerer Betrachtung trat die deutsche Wirtschaft den Großteil des Jahres auf der Stelle“, sagte beispielsweise Ferdinand Fichtner, Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. „Eigentlich war es nur der kräftige Start ins Jahr 2014, der zu diesem guten Ergebnis geführt hat – und dieser war auch einem ausgesprochen milden Winter zu verdanken.“

Den wesentlichen Beitrag zum Wachstum hat der Konsum geleistet. Er werde auch 2015 wieder die Konjunktur anschieben, meint das DIW. Auch der niedrige Ölpreis und der robuste Arbeitsmarkt könnten die wirtschaftliche Entwicklung stützen. Der gesetzliche Mindestlohn habe bislang noch keinen messbaren Effekt auf die Beschäftigungslage gehabt. „Das könnte dafür sprechen, dass die Beschäftigungsverluste in Folge der Einführung des Mindestlohns doch nicht so hoch sein werden wie von einigen befürchtet“, sagte DIW-Experte Simon Junker.

Google stoppt Verkauf der Datenbrille

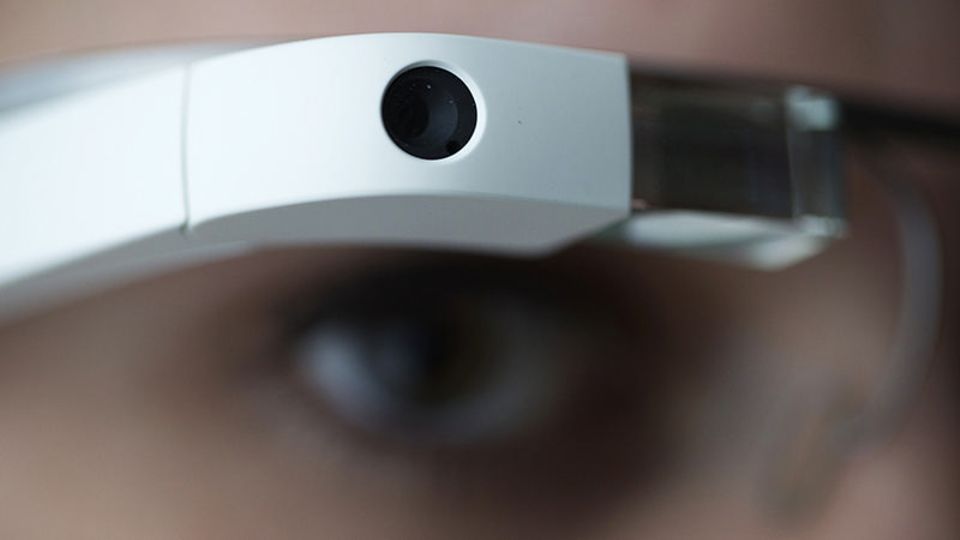

Seinen Kritiker gilt der Internetkonzern als wissensdurstige Datenkrake, der alles über seine Nutzer herausfinden will. Scheinbar unaufhaltsam dringt Google auch in Lebensbereiche abseits des Internets vor. Doch mit Hardware hat das Unternehmen so seine Probleme. Die umstrittene „Google Glass“ genannte Datenbrille erweist sich zunehmend als Flop. Google stoppt jetzt den Verkauf an Verbraucher, will grundsätzlich an dem Produkt aber festhalten. Für 1500 Dollar konnte in den USA seit Mai 2014 die Brille im Rahmen des Explorer-Programms erworben und getestet werden.

Die mit dem Internet verbundene Brille ist mit einer Kamera und einem Minidisplay über dem rechten Auge ausgestattet. Den Trägern werden auf dem Bildschirm Informationen eingeblendet und mit der Kamera können Videos aufgenommen werden. Im Betrieb gab es jedoch Probleme mit den Batterien.

Google betont, dass das Projekt nicht eingestellt wird. Vielmehr werde es in eine eigenständige Abteilung unter Leitung des früheren Apple-Managers Tony Fadell überführt. Wie es jetzt konkret weitergeht, ist noch unklar. Zuletzt wurde mit dem Einsatz der Brille im Job experimentiert. Google selbst äußerte sich nicht zu konkreten Zukunftsplänen und Zielen.

Ölfirmen streichen Jobs und Investitionen

Der niedrige Ölpreis kostet Jobs in der Branche. In dieser Woche kündigte BP an, 400 Arbeitsplätze in der Nordseeförderung zu streichen. Das sei notwendig, um das Geschäft „wettbewerbsfähig und zukunftssicher“ zu machen, teilte der Konzern mit. Man werde sich aber nicht aus dem als besonders teuer geltendem Fördergebiet zurückziehen.

Das Unternehmen reagiert damit wie auch andere Firmen aus der Branche auf den seit Monaten anhaltenden Preisverfall. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mittlerweile nur noch weniger als 50 Dollar.

Der US-Öldienstleister Schlumberger kündigte an, weltweit 9000 Stellen zu streichen. Das sind 7,5 Prozent der Belegschaft. Der Schritt sei notwendig, um sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen.

Andere Unternehmen wie der drittgrößte US-Ölkonzern ConocoPhilips streichen Investitionen als Reaktion auf die rasante Talfahrt des Preises. Auch Norwegen fährt seine Investitionen nach Angaben der für das Ölgeschäft zuständigen Regierungsbehörde zurück. Dadurch werde die Förderung in der Nordsee bis 2019 um acht Prozent schrumpfen.