Die Welt lebt derzeit in einem Widerspruch. Einerseits soll die Wirtschaft wachsen. Mehr Umsatz, größere Produktionsmengen und mehr Mitarbeiter gelten noch immer als Gradmesser unternehmerischen Erfolgs, nicht zuletzt, weil nur so die sozialen Sicherungssysteme funktionieren. Auf der anderen Seite predigen immer mehr Apologeten, vor allem in der Politik, Verzicht. Ihre Agenda setzen sie auch durch. Ob Lockdowns, Zwangsschließungen und zerstörte Lieferketten in der Coronakrise, kaum leistbare Umweltauflagen in der sogenannten Klimakrise oder die Gefährdung ganzer Branchen durch eine selbst geschaffene Energieknappheit. Es herrscht Mangel an allen Ecken und Enden. Kapital, Fachkräfte, Rohstoffe, Vorprodukte: Überall wird es eng. Unternehmen spüren eine Unsicherheit wie nie zuvor. Finanzielle Rücklagen schmelzen, die Resilienz stößt auch bei gesunden Unternehmen an ihre Grenzen.

Nicht wenige Unternehmer fragen sich deshalb, wie es weitergehen soll. Investieren oder Kosten senken? Digitalisieren oder Standorte und Abteilungen schließen? Globalisieren und weiter diversifizieren oder sich abschotten und alles, was möglich ist, inhouse abbilden? Die Möglichkeiten sind uneingeschränkt, die Ressourcen und Zugänge aber sehr wohl.

All diesen Überlegungen liegt in der Regel ein Gedanke zugrunde: Der Gedanke, die Krisen werden schon irgendwann vorübergegangen sein und dann kehrt das Wachstum zurück. Bis dahin gilt: durchhalten.

Doch ist Wachstum überhaupt eine Lösung? Und ist eine Zeit, in der die Wirtschaft wieder frei agieren kann und entfesselt wird, überhaupt denkbar? Eher nicht. Wer die nationale und internationale Politik beobachtet, muss realistischerweise davon ausgehen, dass immer neue Regeln und Verordnungen erfunden werden, dass Steuern und Abgaben nicht sinken und dass sich Restriktionen als Dauerzustand mainifestieren. Unternehmen müssen sich selbst aus der Misere befreien. Auf später können sie sich nicht verlassen. Wachstum ist in der Zukunft keineswegs garantiert. Und, wie gesagt, vielleicht individuell auch gar nicht wünschenswert.

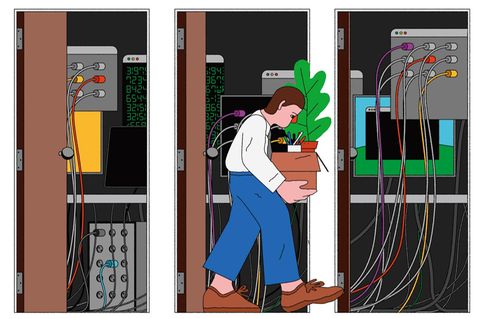

Downsizing als Erfolgsrezept

Unternehmer dürfen, ja müssen egoistischer werden. Wenn der Gradmesser für unternehmerischen Erfolg sich nicht mehr gesellschaftlich quantitativ an der Umsatzgröße, an der Zahl der Mitarbeiter oder an der Menge von Produkten bemisst, sondern individuell qualitativ rein am Gewinn des Unternehmers, dürfte manche Entscheidung leichter fallen. Die Frage, die sich Unternehmer mehr denn je stellen müssen, lautet „Wie möchte ich eigentlich leben?“. Befreit von gesellschaftlichen Wachstumskonventionen und politischen Fesseln lässt sich so eine echte Strategie entwickeln, die nicht auf Hoffnungen in der Zukunft beruht, sondern in kürzester Zeit zu mehr Zufriedenheit und Erfüllung führt. Der Unternehmer und nicht das System wird bei einer nachhaltigen Downsizing-Strategie zum Maß aller Dinge.

Wachstum ist ein Fluch

Wer hat als Unternehmer nicht schon öfter mal gedacht, dass man am besten alles selbst macht, wenn es perfekt sein soll. Und in der Tat, viele Unternehmer bekunden in persönlichen Gesprächen, „früher“ glücklicher gewesen zu sein. Früher, als sie noch selbst produziert haben, als sie noch Beteiligte waren, Unternehmer des eigenen Schicksals im eigenen Betrieb und nicht nur Manager. Früher, als sie nicht zerrieben waren zwischen den Interessen verschiedener Hierarchieebenen, Mitarbeiteranliegen, technischer und regulatorischer Komplexität und diversen Sachzwängen. Früher, als sie noch mehr hatten als die Wahl zwischen „Pest und Cholera“, die Wahl, an was sie sich demnächst aufreiben können, weil im Grunde Pläne per se zum Scheitern verurteilt sind.

Gemeint ist auch ein Früher, in dem im persönlichen Gespräch Probleme ernsthaft diskutiert und gelöst wurden, statt formal über Abteilungen und Rechtsanwaltskanzleien. Früher, als der Unternehmer selbst noch Kundenkontakt hatte und eigenverantwortlich für die zu erbringende Leistung geradestehen konnte. Das Wachstum vergangener Jahre und Jahrzehnte ist für nicht wenige Unternehmer zum Fluch geworden. Der Umsatz stieg, die Zufriedenheit aber sank. Und der Gewinn steht ohnehin nicht selten in keiner Relation mehr zum Aufwand. Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, umzudenken – weg vom „Mehr“, hin zum „besseren Weniger“, zu mehr Nachhaltigkeit im eigenen Interesse.

Downsizing heißt nicht in erster Linie Kosten senken

Was so einfach klingt, ist in Wahrheit ein Prozess, der sich über mindestens zwei Jahre hinzieht und der damit, wie jede andere unternehmerische Strategie auch, viele Facetten hat. Downsizing heißt nicht, einfach Leute entlassen, Standorte schließen und Produkte aus dem Sortiment nehmen. Diese Maßnahmen sind eher fremdbestimmt und Ausdruck existenzieller Not. Kosten senken kann jeder. Downsizing hingegen ist etwas Selbstbestimmtes, ein Weg, der Mut, Stärke und Ressourcen erfordert.

Nicht selten gilt auch hier, es wird erst schlimmer, bevor es besser werden kann. Denn Downsizing trifft zwangsläufig auf Widerstände und Unverständnis und auf die Wachstumsstrukturen der Vergangenheit: langfristige Verträge, eingegangene Verpflichtungen und widerstreitende Interessen.

Höchste Konzentration

Downsizing erfordert die Konzentration auf das, was die höchste Rendite bringt. Jeder Konflikt im Rahmen der Strategie wird bei einem intelligenten Downsizing einzeln aufgelöst: jeder Vertrag, jede Partnerschaft, jede Lieferantenbeziehung, jede Marketingaktivität, jeder Kunden- und Interessentenkontakt, jeder Kommunikationskanal, jeder Prozess und jede noch so kleine Maßnahme muss einzeln betrachtet, bewertet und gegebenenfalls unter Inkaufnahme von Abstandszahlungen aufgelöst werden.

Downsizing sollte niemanden zurücklassen: keinen unbefriedigten Kunden und keine Verbindlichkeit. Deswegen dauert Downsizing bis zum Erreichen eines Endziels viele Monate oder gar Jahre.

Am Ende nur noch A-Kunden und kaum Interaktion

Zugegeben: Wer Güter in aufwändigen Prozessketten fertigt, wird mehr Hindernisse beim Downsizing beseitigen müssen als ein Dienstleister oder ein Unternehmensberater. Und doch: Reduktion geht immer. Und mit allem, was geht, wird Raum frei für Neues, für das, was der Unternehmer wirklich möchte. Nicht gewollt sind in der Regel Aufträge, die sich nicht lohnen, Kunden, die Stress verursachen, Shitstorms und Anfeindungen aus dem Netz sowie unnötige Prozesse und Strukturen. Deswegen gehört wirklich alles auf den Prüfstand, jede eingehende Mail, jede Anfrage und jede Interaktion mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Die Frage muss hundertmal am Tag lauten: Ist das noch nötig? Was nicht mehr nötig ist, muss abgewickelt, gekündigt oder unterlassen werden.

Am Ende stehen nur noch wenige A-Kunden, kaum mehr notwendiges Marketing, weniger, dafür bessere Geschäftsbeziehungen und vor allem: mehr Ertrag. Das Prinzip lautet ab dann nicht mehr, Erfolg durch Wachstum, sondern Erfolg durch Unterlassung. Wer mehr unterlässt, ist resilienter und hat weniger Ärger. Es ist an der Zeit, dass sich Unternehmer befreien, eine neue Freiheitskultur etablieren. Downsizing befreit, von Quälgeistern, Regeln, Sachzwängen und Komplexität. Garantiert.