Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Wenn man dort in den 1970er- bzw. 1980er-Jahren aufgewachsen ist, konnte man den dramatischen Strukturwandel hautnah miterleben. Der Bergbau wurde zusammengeschrumpft, nahezu alle Zechen geschlossen und ein Großteil der kohleverarbeitenden Schwerindustrie (Eisen-/Stahlindustrie) wanderte ab. Aus dem Motor des deutschen Wirtschaftswunders wurde in rasanter Geschwindigkeit das Armenhaus Deutschlands: Dauerarbeitslosigkeit und Verödung städtischer Räume prägen seitdem die Region.

Die Menschen des Ruhrgebiets haben eine Botschaft verinnerlicht: Eine rapide Deindustrialisierung vernichtet viel Wohlfahrt. Als Deindustrialisierung bezeichnet man einen Prozess, bei dem industrielle Tätigkeiten durch Dienstleistungen ersetzt werden. Dieser Strukturwandel („Tertiarisierung“) ist in einem gewissen Ausmaß zwangsläufig. Fortlaufende Produktivitätssteigerungen, Outsourcing von Teilen der Wertschöpfung oder verändertes Freizeitverhalten führen dazu, dass immer mehr Menschen bei Dienstleistern arbeiten.

Wenn der industrielle Sektor dabei nicht wegbricht, kann ein allmählicher Strukturwandel gut bewältigt und finanziert werden. Die Strukturen in Schulen, Universitäten und Ausbildungsberufen passen sich graduell an; neues Wissen schafft Innovationen und neue Arbeitsplätze. Eine prosperierende Region bleibt ein beständiger Magnet für Kapital und qualifizierte Arbeitskräfte. Ein Strukturwandel kann erfolgreich gestaltet werden, wenn die Produktion in der Industrie in etwa gleich bleibt. Die zunehmende Wertschöpfung im Dienstleistungssektor ist dann die Grundlage für neues Wachstum und Einkommen.

Bei einer abrupten Deindustrialisierung droht jedoch ein gefährlicher Abwärtsstrudel: Leistungsträger und Unternehmen verlassen den Standort und mit den verminderten Steuereinnahmen müssen nun rapide steigende Sozialtransfers finanziert werden. Die Infrastruktur (Schulen, Straßen etc.) bleibt auf der Strecke, die Immobilienpreise sinken und es werden ärmere und bildungsfernere Menschen angezogen. Ein Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist.

Wie lässt sich Deindustrialisierung messen?

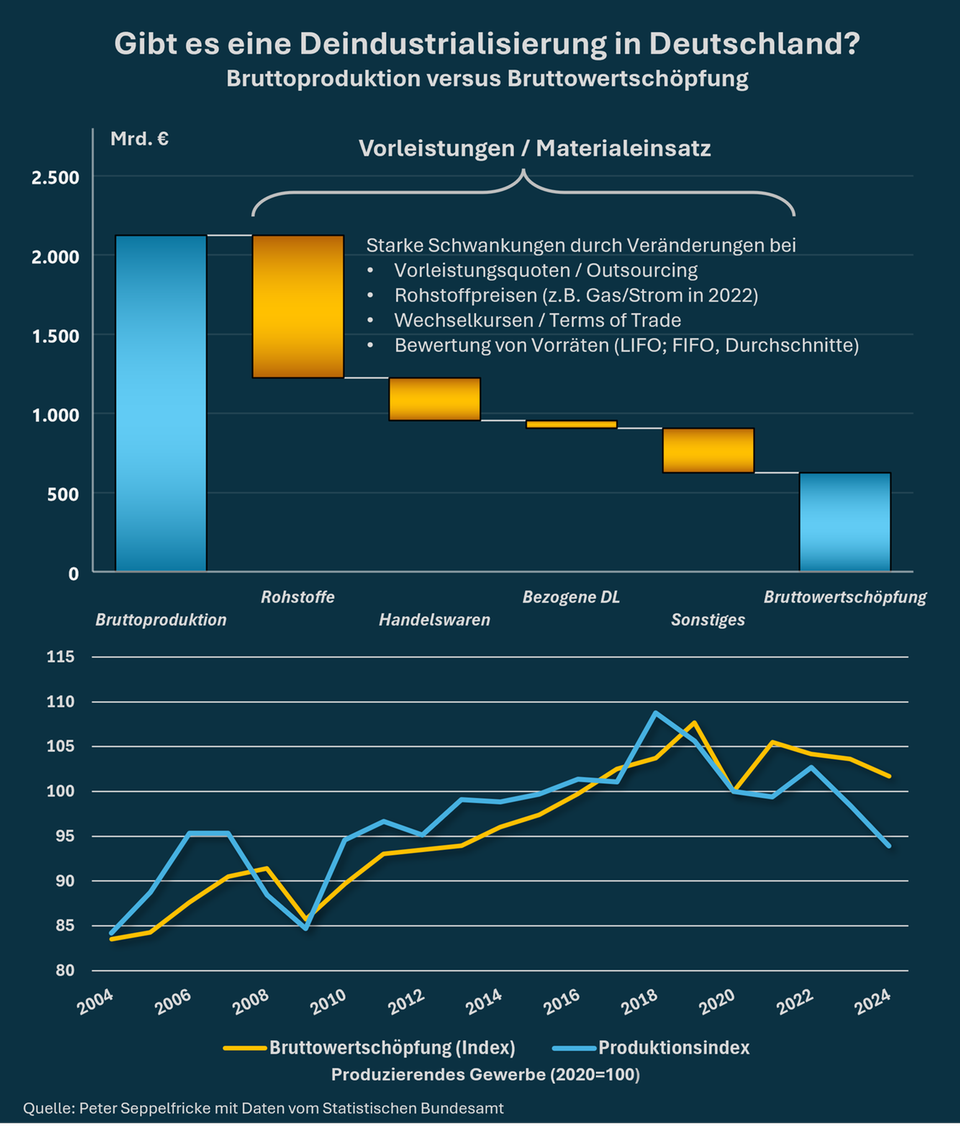

Die ökonomischen Geister scheiden sich, welcher volkswirtschaftliche Indikator das Ausmaß der Deindustrialisierung am besten aufzeigt. Für das Statistische Bundesamt ist die Bruttoproduktion (bzw. der Produktionsindex) die zentrale Kennziffer, während einige Ökonomen vehement die Betrachtung der Bruttowertschöpfung propagieren.

Die Unterschiede werden deutlich, wenn man mit den Bilanzen von Unternehmen vertraut ist. Die Bruttoproduktion der Volkswirtschaft ergibt sich aus der Summe aller Gesamtleistungen der Unternehmen. Die Gesamtleistung ist die „Top-Line“ in den Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen und umfasst im Wesentlichen die Umsätze mit Kunden.

Die Gesamtleistungen abzüglich der Vorleistungen (für Rohstoffe, Vorprodukte, bezogene Dienstleistung etc.) – bewertet mit Anschaffungskosten – ergeben bei den Unternehmen das Bruttoergebnis vom Umsatz (Gross Profit). Die Bruttowertschöpfung in der gesamten Volkswirtschaft entspricht der Summe der nach dem Gesamtkostenverfahren ermittelten Bruttoergebnisse aller Unternehmen.

Problem: Anteil der Vorleistungen verändert sich

Bruttoproduktion und Bruttowertschöpfung entwickeln sich parallel, wenn der Anteil der Vorleistungen konstant bleibt. Wenn beispielsweise Volkswagen einen Teil der Produktion von Zulieferern zurückverlagert („Insourcing“), so werden die Umsätze mit Kunden nicht beeinflusst und die Wertschöpfung steigt. Insourcing von inländischen Zulieferern ist für die Bruttowertschöpfung ein Nullsummenspiel: Die Wertschöpfung verlagert sich vom inländischen Zulieferer zum inländischen Produzenten. Die Bruttoproduktion wird jedoch sinken, da die Umsätze des Zulieferers geringer ausfallen.

Ist die Bruttowertschöpfung deshalb der bessere Konjunkturindikator? Nicht unbedingt. Die Vorleistungen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei einem Konjunktureinbruch bauen sich Vorräte und Auftragsbestände auf, die nach der Krise mit höheren Bruttomargen (günstig bewertete Vorräte, steigende Absatzpreise) abgearbeitet werden können. Die hohen Auftragsbestände aus dem Krisenjahr 2022 haben deshalb die Wertschöpfung bis zuletzt spürbar gestützt. Der Produktionsindex zeigt dagegen zeitnah und unverfälscht die Absatzentwicklung von deutschen Erzeugnissen auf.

Deutschland befindet sich in einer bedrohlichen Deindustrialisierung

Der Befund ist leider eindeutig: Seit 2018 ist der Absatz nach deutschen Erzeugnissen real (preisbereinigt) im produzierenden Gewerbe um etwa 14 Prozent zurückgegangen. Bei den energieintensiven Industriezweigen liegt der Schwund mittlerweile bei etwa 24 Prozent. Diese Abnahme geht über das normale Ausmaß der Tertiarisierung weit hinaus und ist extrem bedrohlich. Die Verbesserung des Industriestandorts Deutschland muss endlich höchste Priorität haben - ansonsten droht dem ganzen Land das Schicksal des Ruhrgebiets.