Claudia Kemfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung

War da nicht mal was? Deutschland – Pionier und Weltmeister der Energiewende? Zumindest war das mal ein erklärtes Ziel. „Wir können als erstes Industrieland der Welt die Wende zum Zukunftsstrom schaffen“, hatte Merkel 2011 versprochen, als nach dem Atomunfall in Fukushima das Thema Energie zur Chefsache wurde. Von einer „Herkulesaufgabe“ hatte die Kanzlerin auch gesprochen. Die dafür notwendigen politischen Kompetenzen wurden eigens dafür gebündelt und ein neuer Superminister erkoren. Die Energiewende sei „das wichtigste nationale Projekt nach der Wiedervereinigung“ hatte der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier noch 2013 betont.

Und heute? Das Ziel gibt es immer noch, die Herkulesaufgabe liegt unbeachtet auf dem Regierungs-Stapel „Unerledigtes“. Statt Kavalierstart hat die deutsche Formel-1-Rennmaschine der Energiewende den Motor abgewürgt. Der selbsternannte Energiewende-Weltmeister nimmt nicht etwa rasant Fahrt in eine ökonomisch und ökologisch erfolgreiche globale Energieversorgung auf, sondern stottert über die Kreuzung zwischen Stagnation und Zukunft.

Nachhaltigkeit als Maßstab

Sicher, 2010 lag der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch noch bei 17 Prozent. Heute, sechs Jahre später, machen die Erneuerbaren knapp ein Drittel (30%) im Strommix aus. Das klingt nach schnellen Fortschritten. Bis 2025 sollen es 45 Prozent sein, bis 2050 stolze 80 Prozent. Das seien ehrgeizige Ziele, sagt die Kanzlerin. Man nähere sich ihnen mit großen Schritten. Doch solche Worte entsprechen lediglich dem Aufheulen des Motors kurz vor dem absaufen. Der Sprung von 17 auf knapp 30 Prozent in den letzten sechs Jahren war einfacher als es der Sprung von 30 auf 45 in den nächsten sechs Jahren sein wird.

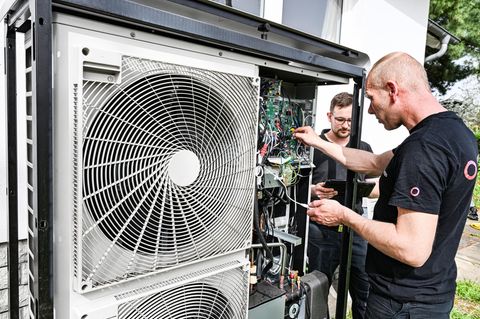

Bis 2022 sollen die letzten verbliebenen Atomkraftwerke abgeschaltet sein. Das bedeutet, dass sich die Strukturen der Stromerzeugung massiv ändern: Aus einigen wenigen großen Kraftwerken werden viele kleine. Dezentral. Technisch vielfältig. Intelligent miteinander verzahnt. Erzeuger, Verteilnetze und Speicherlösungen müssen klug koordiniert sein, damit der Strom fließt – und nicht tröpfelt oder gar stockt. „Effektives Lastmanagement“ nennt man die dafür erforderliche Abstimmung von Angebot und Nachfrage. Dazu muss man – angesichts permanent neuer technischer Errungenschaften, die allesamt von Handy bis Großrechner immer mehr Strom verbrauchen und also den Gesamtenergiebedarf wachsen lassen – die Energieeffizienz verbessern. Das gilt im Gebäudebereich wie auch bei der Mobilität. Nachhaltigkeit ist der Maßstab.

Bürger zeigen Geschäftssinn

Wer die Herkules-Aufgabe der Energiewende ernst nimmt, muss also den Stall des Augias ausmisten. Doch statt über Elektromobilität reden wir über Dieselgate. Und von E-Living oder nachhaltigem Gebäudemanagement ist gar nicht die Rede, obgleich die Bürger derzeit ihr Vermögen in Immobilien investieren wie noch nie. Dabei bietet gerade die Energiewende enorme wirtschaftliche Chancen. Wer klug investiert, erschließt sich Zukunftsmärkte.

Mittelständler, Stadtwerke und engagierte Bürger zeigen hier mehr unternehmerischen Mut und Geschäftssinn als die großen Konzerne der alten Energiewelt. Sie haben die enormen wirtschaftliche Chancen erkannt und bereits in die Energiewende investiert. Doch statt diesen Pioniergeist zu fördern und durch strukturelle Maßnahmen zu stärken, kommt aus der Politik derzeit nur heiße Luft. Dabei könnte die Energiewende frischen Wind dringend gebrauchen. In nervenaufreibenden Diskussionen mit unzähligen Lobbyisten der Vergangenheit reiben sich die politischen Abgeordneten auf und lassen sich zu „Reformen“ überreden, die das Gegenteil von Zukunftsgewandtheit sind: Schon die letzte Reform hat dazu geführt, dass der Zubau von Solarenergie und Bioenergie nahezu zum Erliegen kam. Die neuste EEG-Reform droht zur Vollbremsung zu werden.

Belohnt werden Systeme der Vergangenheit

Ausgerechnet für die kostengünstige Windenergie an Land soll es feste Ausbaudeckel geben, während die teure Windenergie auf See weiter gefördert werden soll. Belohnt würden durch solche Entscheidungen die Systeme der Vergangenheit: traditionelle Energieanbieter aus dem konventionellen Stromgeschäft mit Kern- und Kohlekraftwerken. Sie jammern über ihre schrumpfenden Renditen. Dabei ist genau das ja die Idee der Energiewende: Weg von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien. Die richtige Antwort der Konzerne wäre der Wandel des Geschäftsmodells. Nach zwei Jahrzehnten der Ankündigung ist die Energiewende weiß Gott kein Über-Nacht-Ereignis. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

Doch die massiv – juristisch wie medial – vorgetragene Klage des alten Energie-Adels, die noch auf Pfründen des Atom- und Ölzeitalters hocken, zeigt Wirkung. In einer politischen Kultur, in der Besitzstandswahrung mehr zählt als Pioniergeist, wird noch knapp die Hälfte (45%) des Stroms aus Kohle gewonnen. Angeblich um die Energieversorgung zu sichern. Dabei ist sie gänzlich ungefährdet, im Gegenteil: Der aus der Kohleproduktion resultierende Strom-Überschuss muss zum Dumpingpreis in die Nachbarländer verkauft werden. Der Strompreis an der Börse ist so niedrig wie nie. Was den Konzernen zusätzlich die Bilanzen verhagelt und sie zu politischen Initiativen motiviert, sich nunmehr aus der Staatskasse ihre Dividende zu holen.

Schaltet die Kohlekraftwerke ab!

Die Lösung könnte so viel einfacher sein als der aktuell unnötig komplizierte Reform-Murks: Man schalte die alten, ineffizienten Kohlekraftwerke ab! Folge: Das Überangebot vermindert sich. Die Marktbedingungen aller verbliebenen Kraftwerke verbessern sich. Die Emissionsminderungsziele werden erfüllt. Die Stromnetze werden entlastet.

Im Kern geht es um die Frage, wie künftig der Strommarkt funktionieren soll, wie und wo Preise gebildet werden und wie die zukünftigen Investitionskosten abgedeckt werden können. Das Bild heute: Angebot und Nachfrage formen den Strompreis an der Börse. Der Preis orientiert sich an den Kosten des teuersten Kraftwerks. Erneuerbare Energien haben anfangs hohe Installationskosten, später geringe variable Kosten – weder muss man Kohle oder Uran kaufen noch viele Arbeiter beschäftigen.

Und morgen? Kann die Strombörse auch künftig noch ausreichend finanzielle Anreize geben, damit Investoren in die Stromerzeugung investieren? Oder sollte man künftig nicht nur den reinen Stromverkauf, sondern auch die Vorhaltung von Strom mit einem Preis versehen? Man kennt das aus anderen Bereichen: Man zahlt Miete, egal wie viele Stunden man in der Wohnung verbringt. Und auch beim Telefon wird mittlerweile nicht mehr pro Gesprächsminute, sondern pauschal pro Monat oder Jahr abgerechnet. Warum nicht auch im Energiesektor über solche Geschäftsmodelle nachdenken? Neue Preismodelle werden im Strommarkt der Zukunft genauso Platz finden wie dezentrale Speicher und individuelle Energiedienstleistungen.

Mit der aktuellen EEG-Reform will man die Energiewende zu möglichst geringen Kosten erreichen. Das klingt vernünftig. Die Umsetzung ist es leider nicht: Kostensenkungen – und nebenbei mehr Planungssicherheit – erhofft man sich ausgerechnet mit der Einführung von Ausschreibungen. Doch Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen genau das Gegenteil. Ausschreibungen erhöhen die Kosten und mindern die Akteursvielfalt. Ausbauziele können zudem verfehlt werden. Sicher sind außerdem die „Nebenwirkungen“ einer solchen Reform:

Kleine Investoren wie etwa Bürgerenergiegenossenschaften, die bisher den Energie-Markt belebt haben, haben nicht die Kapitaldecke für teure Ausschreibungsverfahren mit ungewissem Ausgang. Die erheblichen Vorleistungen werden zum unkalkulierbaren Bietrisiko. Wer sich im Bewerbungsverfahren nicht durchsetzt, muss die Kosten der Bewerbung abschreiben. Nur einer bekommt den Auftrag und damit das Geschäft. Die anderen gehen als Verlierer aus dem Rennen. Ausschreibungen mögen zwar die Transparenz erhöhen und die günstigsten Anbieter unter den teilnehmenden Bietern identifizieren, doch der administrative Aufwand ist (nicht nur für die Bewerber, sondern auch für die Auswahlgremien) hoch.

Dazu gibt es immer wieder Zielkonflikte, was mit den Ausschreibungen erreicht werden soll – allgemeine Energiesicherheit, lokale Arbeitsplätze, Attraktivität für die Region, globale Klimaziele. Man kennt das Prozedere und damit die Probleme aus anderen Bereichen, etwa der Baubranche. Wirklichkeitsverzerrend sind zudem die aktuellen Gespensterdebatten um Stromautobahnen. Der Netzausbau ist fürwahr kein Grund, die Energiewende aufzuhalten. Wenn man konsequent Kohlestrom vermindern würde, sind längst nicht alle Übertragungsnetze notwendig, die derzeit gebaut werden.

Erneuerbare Energien als Sündenbock

Der Reform-Murks wird fatalerweise in der medialen Kurzform kaschiert, indem man statt über komplexe Konzepte über simplifizierte Kosten fabuliert. Da wird dann eine hysterische Kostendiskussion angezettelt und erneut müssen die erneuerbaren Energien als Sündenbock herhalten, um so eine Legitimation für die eigene politische Mutlosigkeit zu erhalten. Statt einem Energiesystem, von dem man sich schon vor Jahren bewusst verabschiedet hat, endgültig Adieu zu sagen, wird aus falscher Rücksichtnahme ein effizientes Fördersystem kaputt reguliert und eine vielversprechende Energiewende ausgebremst.

Während allenthalben von „Industrie 4.0“ schwadroniert wird, werden ausgerechnet bei der Energiewende die enormen Chancen der Digitalisierung nicht ausreichend erkannt. Dabei ließen sich durch IT-Lösungen schwankende Erzeugnisse aus erneuerbaren Energien unkompliziert mit der Flexibilität der industriellen Produktion verknüpfen. Digitalisierung und Energiewende – das ist quasi das Dreamteam einer nachhaltigen Volkswirtschaft. Starten wir endlich die „Energie 4.0“.

Strom aus Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse ist billiger als Strom aus Kohle, Atom oder Gas-Kraftwerken. Schon heute können erneuerbare Energien an einzelnen Tagen mit entsprechendem Wetter, beispielsweise am Pfingstsonntag 2016, fast 90 Prozent des benötigten Stroms in Deutschland produzieren. Dieser Pfingstgeist sollte durch Deutschland wehen und nicht der Muff aus alten Tagen. Die wirtschaftlichen Chancen einer klugen Energiewende sind riesig.